何叔衡也是中国共产党早期的核心人物之一,他一生与毛主席结下深厚的友情,在战争时期何叔衡不畏艰难,担任过多个重要职务。1927年他被捕后巧妙脱险,展现了非凡的智慧与勇气。最终他为了苏维埃的事业献出了生命,在红军长征的艰难岁月中壮烈牺牲。然而何叔衡的传奇经历仍留有谜团,究竟他在死亡前后的经历还有多少未解之谜?下面小史就带大家一起了解一下。

1902年,何叔衡通过科举考试,考中秀才。这在当时的中国,算得上是了不起的成就,秀才的身份使他在乡里成了“高人”。而县衙看到他这个“有前途”的年轻人,主动提出让他掌管钱粮的工作。对许多人来说,这样的机会几乎无法拒绝,但何叔衡知道,县衙腐败黑暗,自己不愿意为这样的体制效力。他拒绝了这份肥差,选择回家种地、教书。

1909年清政府实施新政,何叔衡得以接触到西方的先进政治和科学思想。孙中山的民主理念吸引了他,辛亥革命后,何叔衡鼓励周围的人摒弃陈规陋习。但当时那个年代的人很难接受这一转变。

他的妻子是典型的裹脚女人,但对于女儿们,何叔衡有着不同的期望。他不允许她们裹脚,甚至亲自销毁家中所有的裹脚布和小脚鞋。他坚定地告诉女儿们:“你们是要做大事的人,不需要束缚在这小脚里。”

合照

尽管这个举动让他在村里成为异类,但他坚信,这样的行动比任何理论更能改变人们的观念。随着岁月流逝,何叔衡感觉自己仍有许多未解的疑惑,尤其是在这个变革的时代,他渴望获取更多新知。

1913年,何叔衡考入湖南第一师范,结识了毛主席,二人一起投身于那个动荡不安的时代。彼时湖南第一师范的校园充满了青春的热血和对未来的期许,革命的火种在这些年轻人心中悄然点燃,随之而来的是一场场决定命运的斗争。

何叔衡的妻子袁少娥,虽然出身平凡,却用一生的坚韧和隐忍支撑着丈夫的革命梦想。她没有显赫的家世,也没有受过高深的教育,但她在背后默默奉献,成了何叔衡革命事业的坚强后盾。无论是家庭的困难,还是生活中的艰辛,袁少娥始终将“大义”放在心中,独自扛起了重重责任。

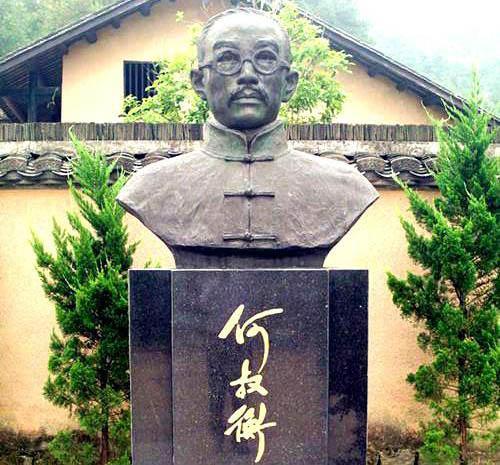

何叔衡

1920年,长沙迎来了中国共产党早期组织的成立。这一组织的诞生并非偶然,而是毛主席与何叔衡等革命先驱者共同努力的结果。它成为了中国共产党成立后的第一个省级党组织,也为毛主席和何叔衡在推动革命事业中的高效工作方式奠定了基础。

一年后,党的第一次全国代表大会在上海隆重召开,历史的潮流在此时变得不可逆转。湖南代表团由毛主席和何叔衡两位重量级人物组成。彼时的何叔衡已经是代表中年纪最大的一位,比董必武还年长了整整十岁。虽然年事已高,但他的革命热情和责任感未曾减退,依然充满了对党和人民的无限忠诚。

在上海的会议上,毛主席和何叔衡与其他代表一起见证了中国共产党的成立,这一刻具有划时代的意义,不仅是中国历史的转折点,也是全球历史的一部分。何叔衡的经历和智慧为大会的召开增添了许多沉稳的力量,而毛主席则以他那坚定的革命信念,启迪了在场的每一位同志。

何叔衡

会议结束后,毛主席担任了湖南支部的书记,何叔衡则成为了委员。两人携手并肩,在党的湖南支部积极开展工作,推动革命力量在当地的蓬勃发展。在他们的带领下,湖南的革命运动逐渐壮大,革命思想在民众中广泛传播,为日后的全国革命事业打下了坚实的基础。

1927年,革命失败,何家成了敌人的目标。悬赏令贴满了街头巷尾,何叔衡和女儿早已转移藏匿,然而敌人对袁少娥的追捕依旧没有停歇。她常常在深山老林中躲藏,面对险恶的环境,她忍受着身心的重压,毫无怨言。有一次袁少娥在山中歇息时,不小心惊扰了一窝黄蜂,瞬间数百只黄蜂扑向她。她的脸被蛰得肿胀难辨,但她从未将痛苦告诉丈夫和孩子,始终默默承受。

何叔衡石像

1931年,何叔衡化装成一名商人,躲过了层层特务的搜查,终于成功抵达了他心心念念已久的中央苏区。对于这片革命热土,他早已有了深厚的情感,期待已久的再会,终于在这片土地上实现了。当他见到毛主席时,心中充满了激动和喜悦,他不禁开口说道:“我早就听说,你毛润之做得不错啊!”这句话,虽简短,却饱含了何叔衡对毛主席革命成就的肯定和对未来的期待。

毛主席见到老朋友的到来,也满脸笑意,热情回应:“今天你何胡子来了,我们中央苏区的力量又更强大了。”在这充满硝烟的岁月里,何叔衡的到来无疑是一次重要的激励,他的声望和革命经历为中央苏区带来了巨大的支持。

何叔衡

不久后何叔衡因其在革命中的重要地位和威望,被选为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员,并且担任了临时最高法庭主席,然而何叔衡并未因权力而改变自己,他始终保持着谦逊的态度,甚至有时会自嘲地说:“能为党、为人民做一点自己力所能及的事情,是我何叔衡的幸运。”

1934年,红军在第五次“反围剿”中失利,被迫长征。尽管年事已高,何叔衡仍主动要求参加,但被王明等人劝留在苏区,继续支持革命。临行前他对毛主席说:“润之,此去千难万险,万望珍重!”毛主席感慨道:“叔翁,你年纪大了,要劳逸结合。”这是他们的最后一次见面,也是两位革命者的最后告别。

湖南省立第一师范旧址

1935年2月,中央派遣了专人护送何叔衡等人前往闽西。然而命运再一次对他们开了一个恶作剧,途中遭遇敌军的围堵。当时何叔衡已年近六十,身体也不像年轻时那般健朗,许多年的战斗和奔波让他深感疲惫。尽管他的战友们拼尽全力保护他,何叔衡还是决定放弃自己,避免将大家的生命置于更大的危险中。

在这紧要关头,何叔衡对身边的战友邓子恢说道:“子恢,我不能走了,我要为苏维埃流最后一滴血。”话语中透露着坚定与决绝,邓子恢无法接受,但何叔衡已经做出了决定。就在这时何叔衡夺过警卫员手中的枪,朝着身边的战友大喊:“开枪,打死我吧!”他希望通过自己的死,换取战友们的生还。

然而哪怕大家竭力劝阻,何叔衡的决心已如铁石一般难以动摇。在临近悬崖的地方,他挣脱了警卫员的控制,纵身跃下了悬崖,坠落而死。这一跳可能是为了给大家争取到那一线生机,尽管大家依然未能成功突破包围,然而何叔衡已选择了舍身取义,为了大局和革命的未来,他毅然作出了这一生死抉择。

对于何叔衡的牺牲,邓子恢心痛至极,回忆起那一刻,他总是沉痛地说:“如果我们再过了这座山,再渡过这条小河,就能摆脱敌人的追捕,迎来光明的胜利。”直到60年代,经过多年后的一次镇反工作,才有了令人震惊的揭示。在一次对反动团丁的审讯中,这名团丁交代了当年的真相。

原来在何叔衡跳崖后,这名团丁曾在山崖下发现了一个身受重伤的老人。那人衣服破碎,浑身是血,衣兜里还鼓鼓囊囊地装着一大堆银币。贼心顿生,团丁打算趁机抢夺这些钱财,何叔衡并未死去,当他被发现时,虽然伤重,却依然清醒过来。

面对敌人的抢夺,何叔衡毫不妥协,奋力与团丁搏斗。这场生死搏斗中,敌人手持枪支,两声枪响后,何叔衡倒下了。那一刻虽然他的肉体消失,但他为革命所付出的牺牲,却依然在岁月中永存。

木刻画何叔衡

董必武曾对此深有感触地评论道:“有的人,虽然肉体已死,但精神却永远活在人民心中。何叔衡虽然为革命献出了生命,但他的精神将永远激励着无数革命战士沿着他的足迹前进。”他补充道那些杀害何叔衡的敌人,早已被定在了耻辱柱上,历史必将给他们判决。

而关于何叔衡的去世那年,他的妻子已经62岁,常年在家守望着丈夫的归来。村里的乡亲们曾说:“你家老头可能永远回不来了。”然而袁少娥始终不信,她依然固守着那个微弱的希望,日复一日地等待。

莫斯科东方劳动者共产主义大学教学楼

最初女儿们和养子会在她身边陪伴,但随着时间的流逝,大家都各自有了新的生活。大女儿和养子成家了,二女儿和三女儿则继续投身革命事业。家中渐渐变得寂寞,袁少娥的话语也越来越少,很多事情她也开始记不清,但唯独记得丈夫的生日总是在端午节那天。

每年端午节,袁少娥总是会在女儿和养子回家时,把自己辛苦攒下的钱拿出来,让养子去买些雄黄酒。这是她丈夫生前最爱的酒,虽然大家都知道他早已不再回来,但袁少娥依然坚持这一仪式。她的内心也许清楚,那个曾与她共同经历过风雨的丈夫,再也不会回来了,但她依然固执地用这份默契来维系他在她心中的位置。

至于何叔衡去世的消息,何实山和何实嗣姐妹俩直到1937年才得知。那年她们辗转来到延安,寻找“苏区五老”之一的谢觉哉,询问父亲的情况。谢老眼含泪水,见状再也忍不住,泪如雨下。姐妹俩紧紧相拥,痛哭失声,延安的战友们也都跟着落泪。

新中国成立后,姐妹俩回到了湖南的老家,见到了满头白发的母亲袁少娥。时光荏苒,母亲的头发已全白,但她依然坚定地守护着这个家。1957年,84岁的袁少娥病危,孩子们悉心照料,轮流守夜。临终时她含泪说:“我和你们父亲共度的日子太短了,若能合葬,那该多好。”孩子们默默点头,心里百感交集。

合照

何家兄妹们,生在革命家庭,是幸运的。何实山后来担任了四川省政协副主席、全国政协委员,何实嗣则在北京市文史研究馆工作,担任副馆长,成为了北京的知名人物。何家长女何实懿早逝,但她的贤良淑德在乡里传颂,乡亲们都说她配得上“懿”字。而过继的养子何新九,也深感自己受到了何叔衡和袁少娥的良好教养,倍感荣耀。

何叔衡的精神永存。他为革命事业付出了自己的一生,也用自己的行动影响了无数后继者。正如鲁迅所说:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。”何叔衡的一生,既充满热血,又不失温情,他的忠诚与勇气,永远铭刻在人们心中。

何叔衡烈士纪念碑

参考资料

《红色法律专家》系列报道之一 何叔衡:为苏维埃流尽最后一滴血_党史学习教育_民主与法制网 国家一类新闻网站

何叔衡_新闻中心_光明网