文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

1986年,韩先楚病危时,曾亲自给余秋里打电话,要求为自己的秘书安排一份工作。

电话那头,是一位垂暮的老将军,他关心的,不是自己即将失去的生命,而是自己曾经交托的责任。

究竟是什么,让一个已经病入膏肓的老人,在临终时依然念念不忘下属的未来?

韩先楚的生平与贡献

韩先楚的生平与贡献韩先楚,原名韩绍禄,湖北省红安县人,16岁时便投身革命,参加了中国工农红军,开启了自己的军事生涯。

他的坚毅和聪慧,使他迅速在部队中崭露头角,逐步成为一位令人尊敬的指挥员,韩先楚的一生,不仅仅是战场上的英勇表现,更是坚守革命理想的体现。

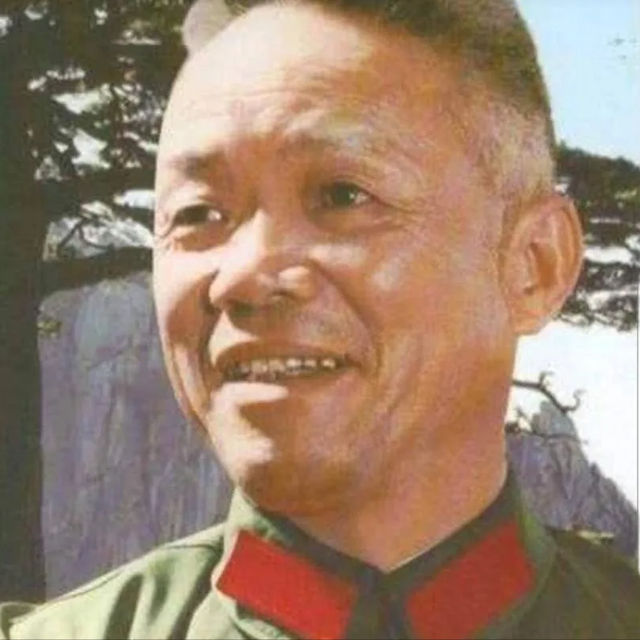

韩先将军

多次参与长征、抗日战争,甚至是建国后的多个重要战役,他的身影都曾出现在历史的关键节点。

在抗日战争中,韩先楚展现出了非凡的指挥才能,作为新四军的核心人物之一,他参与指挥了多个战略性战役。

其中最为著名的,便是1941年“海城战役”及“新开岭战役”。

新开岭战役

在这两场战役中,韩先楚凭借其果断的决策和高效的执行力,屡次打破敌人的进攻,尤其是海城战役中,他准确判断敌军动向,带领部队成功打破敌人的封锁,创造了战略上的逆转。

而新开岭战役的胜利,不仅打击了敌人,更为后续的抗战奠定了基础。

但战争中的韩先楚,不仅仅是战术层面的天才,他在战略思维上同样具备超乎常人的远见。

在诸多战役中,他深知战争的根本不仅仅是武力的较量,更是人心的争夺,无论在战场上,还是在建设新的国家时,韩先楚都把人民的利益置于最重要的位置。

新开岭战役

建国后,韩先楚不再是那个英勇的红军指挥员,而是成为了新中国建设的中坚力量,他先后担任了多个重要职务,不仅仅是军事领域的领导者,更是国家发展建设的先锋。

尤其是在福建担任地方领导职务期间,韩先楚致力于地方的经济建设和社会发展,在福建,他推动了大量基础设施的建设,同时注重调查研究,带领地方政府改善人民生活。

尽管早已脱离了前线的指挥岗位,韩先楚依然保持着一颗革命者的心。

照片中间是韩先楚将军

在兰州军区任职时,他依然频繁深入边疆,进行实地考察,推动改革,在工作中,他对自己严格要求,对部队的建设从不懈怠。

韩先楚的名字,几乎与中国革命的每个重要时刻紧密相连。

但正如所有老一辈革命者一样,韩先楚的岁月也开始渐行渐远,1985年,韩先楚的健康出现了严重问题。

韩先楚将军

晚年的他,开始出现了肝脏方面的疾病,经过多次治疗,病情未见好转,最终,1986年初,医生确诊他患上了肝癌,且已经到了末期。

这一消息,像一记重锤击中了韩先楚的一生,曾经风光无限的老将军,终于也无法逃避身体的衰老与命运的安排。

即便是在这样的困境下,韩先楚依然坚守着自己的责任与使命。

1986年韩先楚病危

1986年韩先楚病危1986年2月,韩先楚被送往北京301医院进行治疗,情况日益严重,医院的病房内,韩先楚身体虚弱,已无法像从前那样挺拔。

原本光彩照人的将军,身体的每一寸肌肤都在告诉人们,岁月不饶人,但即便如此,韩先楚的眼神依旧坚毅,身上那股革命者的气质依然未曾褪色。

韩先楚将军

这时候,身边的每一个人都意识到,韩先楚已经不再是那个能在战场上指挥千军万马的英雄,他的时日已近。

面对病床上的韩先楚,所有人都陷入了深深的沉默,似乎连空气都凝重了,医护人员尽全力抢救,但他的病情并没有得到明显的好转。

在长时间的疗养过程中,韩先楚的心境却逐渐发生了变化,他的身体日渐虚弱,他对未来的思考却愈加深刻。

韩先楚将军

曾经的红军战士,经历过无数次生死考验,但此刻,他最关心的,不是自己的病痛,而是曾经在自己身边的那些人。

韩先楚的秘书姚科贵,曾是他多年来最亲密的助手,姚科贵从1967年起便跟随韩先楚工作,几十年来,两人建立了深厚的情谊。

姚科贵一直默默在韩先楚身边,尽心尽力地处理日常事务,而韩先楚也深知姚科贵是自己最值得信赖的得力助手。

随着病情的加重,韩先楚开始思考自己离开后的安排,特别是姚科贵的未来,成为了他心头的一块大石。

姚科贵

在这段时间,韩先楚多次询问身边的人,是否已经为姚科贵安排好一份新的工作,作为老将军,韩先楚深知,虽然自己无力再亲自辅佐下属,但他依然想为姚科贵开辟一条新的道路。

韩先楚不想让自己的秘书成为“无用之人”,他深知,如果自己不再在世,姚科贵的未来可能会受到影响。

在多次思考之后,韩先楚决定亲自给余秋里打电话,这个电话,成为了他最后的决定之一。

致电余秋里

致电余秋里韩先楚的病情逐渐恶化,病床上的他仍旧保持着清醒的头脑,这不仅仅是因为药物的作用,而是内心那份责任感,让他始终无法彻底放下手头的一切。

在那通电话之前,韩先楚的病房里几乎是死寂的,偶尔的交谈也仅限于医生的叮嘱和偶尔的关切,但对于即将面对的生死,他似乎早已做好了准备,反倒是对如何妥善安置姚科贵显得格外执着。

余秋里

这份执着,并非空洞的理想,而是一种与日常生活息息相关的责任感。

电话响起的那一刻,韩先楚的手微微颤抖,他深吸一口气,将所有的气力汇聚到这一通电话上。虽然语气已不再那般洪亮,但每个字都显得格外坚定。

他知道,自己的身体已经无法再支持更多的决策,但这最后的安排,却是他留给姚科贵最深的关怀。

“余秋里,我有个事想麻烦你。”电话的那头,余秋里静默片刻,感受到这位老战友话语背后的深沉。

余秋里

那种无法言说的重压,几乎让余秋里难以回应,他知道,韩先楚此时所言,不只是寻常的请求,而是他对下属多年来关爱的最终表达。

“请你为我的秘书安排个工作。”这句话,简单而直接,但却承载了太多的含义,余秋里顿时陷入了沉默,两人曾共事多年,彼此早已心照不宣,韩先楚的这番话,余秋里怎能不明白其中的情感与责任。

他轻声应答:“我会安排的。”这句话,虽简短,却道出了两位革命前辈之间长久以来的深厚情谊和彼此的信任。

余秋里

余秋里心中已做出决定,虽然韩先楚已临终,但他明白,这份承诺不仅仅是为韩先楚,也是在履行自己心中的使命与担当。

挂断电话后,余秋里心情复杂,尽管答应了韩先楚的请求,但内心难以抑制地涌上一股沉重感,他知道,韩先楚的时代已经走到了尽头,而姚科贵的未来,也将在新的环境中继续展开。

余秋里

那一刻,余秋里才真正感受到这通电话的重量。他不仅仅是在履行一位战友的遗愿,更是在承担着一份责任——这不仅仅是工作的安排,而是对革命初心的坚守。

这通电话的简短,却凝聚了韩先楚对下属的深情厚意,也在无形中表达了他对于自己曾经的使命与责任的最后告别。

姚科贵的后续发展

姚科贵的后续发展韩先楚的生命线逐渐走向尽头,余秋里也开始着手为姚科贵安排工作,那时,姚科贵并不知晓自己将迎来新的变化。

作为韩先楚的秘书,他多年如一日地为将军效劳,处理各种公务,日复一日地忙碌在工作中,在姚科贵的眼中,韩先楚无疑是他心目中的楷模,也是他一生追随的方向。

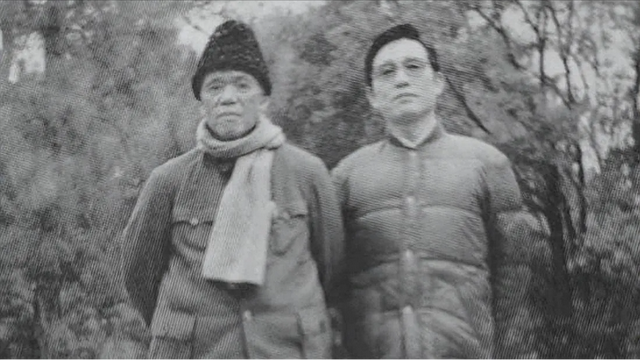

左边是姚科贵

韩先楚的病情让姚科贵感到深深的不安,作为一名军人,姚科贵并不惧怕战场的生死,但面对自己长久以来服务的领导的病危,他内心的震荡与焦虑无时无刻不在折磨着他。

就在这时,余秋里的电话打来了,电话那头,余秋里的声音清晰而坚定:“姚科贵,你的工作安排好了,你将被调往装甲兵指挥学院政治部,继续为国家军队的教育事业贡献力量。”

这一消息,犹如一股暖流穿透了姚科贵的心头,虽已预料到自己最终会被安排到新的岗位,但接到余秋里的电话时,姚科贵心中不禁涌起一股复杂的情感。

姚科贵

那一刻,他终于明白了韩先楚的用心良苦,原来,将自己的未来交托给余秋里和新的岗位,是韩先楚对他最大的期许与信任。

姚科贵带着深深的感激和不舍,开始了新的工作,他不再是那个只知忠诚于上级、默默奉献的秘书,而是踏上了属于自己的新征程。

新的岗位,新的责任,也让他深知自己肩上的使命从未改变。

从装甲兵指挥学院政治部到后来的晋升,姚科贵的职业生涯开始逐步走上新的高度。

1988年,姚科贵获得了少将军衔,而随着时间的推移,他的工作得到了更多的认可和肯定,虽然工作内容与以前不同,但姚科贵始终未曾忘记韩先楚对他的关爱与托付。

在新的岗位上,姚科贵全身心投入到部队的教育与管理工作中,继续为国家和人民做出自己的贡献。

而这一切的开始,正源于那通韩先楚临终时的电话,那份深沉的责任与关怀,成为了姚科贵一生的动力。

韩先楚的生命虽然已经结束,但他所传递的责任与信任,仍然深深影响着姚科贵。

在那个特殊的时刻,韩先楚通过简单的一通电话,不仅为姚科贵安排了新的工作,更为他指引了前行的方向,而这份精神,也在姚科贵的后续发展中得以延续和升华。

韩先楚的离世,让姚科贵意识到,真正的革命者并不是仅仅依赖于自己的职位和荣誉,而是通过无形的责任和信任,把一份份希望与光明传递给下一代人。

每一份责任,每一个托付,都是对国家和人民的深情告白,这份深沉的情感,也在姚科贵的身上得到了延续。

韩先楚将军

这份无声的力量,像一股暗流,穿透历史的长河,激励着一代又一代的革命后人。

韩先楚的遗愿,最终成就了姚科贵的未来,也让我们看到了责任和使命背后那份不言而喻的力量。