阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

1969年10月,中央军委组织修建焦枝铁路。在建设过程中,洛阳地段的工人意外挖出了许多形状奇特的大坑。

在场人员都以为是挖到了古墓,急忙将这一情况上报洛阳政府,政府很快派来了洛阳博物馆的考古专家。

经过研究发现,这并非是哪位王侯将相的墓穴,而是曾经在历史上享有“天下第一粮仓”美誉的含嘉仓遗址。

1971年,经国家批准,对含嘉仓的发掘工作正式开展。令考古专家感到震撼的是,发掘而出一些粮窖之中,竟然还有着相当规模保存完好的粮食。

粮窖的木板缝隙之中,还夹藏着来自千年之前的谷粒。

为了测试这个“天下第一粮仓”的气密性,专家们将一些谷粒带回实验室进行了种植培育。

被专家加固的种子

令人意想不到的是,这些被埋没千年的种子,竟然在短短几天内重新焕发生机,能和正常种子一样发芽生长......

含嘉仓有何特殊之处,能使种子保存千年之久呢?

悠久的储粮历史作为璀璨强大的农耕文明,我国有着悠久的储粮历史,最早可以追溯到新石器时期。

当时的人们就会用陶器储存余粮,并且出现了地下粮窖和地上仓房。

夏商周时期,虽然出现了专门管理粮食的机构,但储粮仍处于一种较为落后原始的阶段。

直到春秋战国的到来,随着各国征伐不断,粮草被视为了战争中决定胜负的关键因素,储粮因此步入了成熟阶段。

重农积谷被视作国家大事,春秋著名军事家孙武曰:“军无轻重则亡,无粮则亡,无委积则亡。”

在这种思想影响下,各国大修粮仓,广积粮谷。土地肥沃的洛阳盆地也被视作了重要大型粮窖地,这就是含嘉仓的最初前身。

从秦汉到隋唐的千余年里,王朝政权不断迎来更迭,但这些中央政权大部分都选择将易守难攻的关中地区作为都城。

但由于关中地区地狭而人多,加上受生产力水平所限,其粮食产量根本无法满足都城内政府、军队、人民的物质需要。

历朝历代也都尝试过建设一些水利工程,加强精耕细作等方法来缓解,但都没能从本质上解决这一矛盾。

到了隋朝时期,刚刚结束多年战乱,一统国家的隋文帝十分重视民众休养生息问题。

他下令颁布了许多推动农业进步的政策,如恢复了均田制,实行租庸调制等。

为了改变均田制带来的土地兼并弊端,隋文帝进行了多次改革,促进了隋朝农业的高度繁荣,然而依旧无法解决都城粮食短缺的尴尬境地。

隋炀帝继位后,为了彻底解决这一情况,他下令开凿出贯通南北的京杭大运河,将黄河上游、江淮地区的粮食调运长安。

大运河的修建虽然被视为隋炀帝滥用民力、好大喜功的暴行,但它确实确实加强了南北之间的经济、文化交流和融合,也使得南粮北运变得更为便捷,可谓是“罪在当代,功在千秋”。

隋炀帝大业元年(公元605年),隋炀帝迁都洛阳,命人在今洛阳老城北设立“含嘉仓”。

含嘉仓的设立,主要为了存储河北、山东、江苏等地向都城交纳的皇粮,担负着南粮北运的责任。

此时含嘉仓虽然已经展露出其重要性,不过隋朝时期最大的粮仓并不是含嘉仓,而是位于洛阳城外的洛口仓。

它们与回洛仓、常平仓、黎阳仓等一同,成为了大运河南粮北运的重要配置。

从现如今含嘉仓遗址的规模来看,这一大型粮仓曾经存储了数量惊人的粮食,史料称“计天下储积,得供五六十年”的地步。

然而如此富足粮食储存,隋朝统治者却没有做到与民共享,导致隋朝农民饿殍遍野,最终爆发了农民起义。

天下第一粮仓李密率领瓦岗起义军夺下了隋朝的回洛仓、兴洛仓、黎阳仓,并开仓放粮给百姓,因此快速得到了几十万之众的兵力。

有了偌大的粮仓作为后勤保障,起义军毫无顾忌地征军扩充,发动战争,成为了隋朝灭亡的关键因素。

瓦岗军起义

瓦岗军起义虽然失败,但李世民吸取了他们的战斗经验,认识到了粮仓的重要意义。

他效仿李密之举,夺下了洛阳城外的洛口仓,使得洛阳城内的王世充陷入了断粮危机,最终成功将其击败。

为了避免重蹈覆辙,唐朝建立之后决定让洛阳城内的含嘉仓取代洛口仓的地位,担负起连接南北的粮食漕运任务。

含嘉仓在此基础上,存储了大量来自各地的粮食,成为了名副其实的“天下第一粮仓”。

继承了隋朝丰厚家底的唐朝,吸取了前朝的经验教训,开展了“以民为天,轻徭薄赋”的政策,并鼓励农业技术的改进,使得农业得到了高度的发展。

拱卫都城的河南地区是唐朝的重要粮食产区,所产出的粮食被大量存储在含嘉仓等粮仓之中,以起到赈灾救灾,阻止动乱,保持社会稳定的作用。

除了河南产出之外,当时含嘉仓内的粮食主要来源还有华北地区、江南地区所上缴的租粟、租米。

如苏州、冀州、德州、沧州、魏州等地,这些在含嘉仓出土的铭砖上均有记录,大都经由大运河运入含嘉仓内储存。

天宝八年(公元749年),含嘉仓储粮共583万石,足以彰显其富足和规模。

如此庞大的存粮,使得唐朝国控户口在天宝十三年(公元754年)达到了918万户,人口约在7000万左右,接近当时全球人口的三分之一。

晚唐诗人杜甫曾如此回忆道:

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀具丰实。”

这不仅是对大唐盛世的生动描绘,更是含嘉仓储粮的辉煌写照。

安史之乱爆发后,唐王朝风雨飘摇,许多粮仓因此遭到废弃,含嘉仓也深受其影响。加上此时大运河水量变小,漕运功能遭到削弱,使得含嘉仓的利用率大大下降。

虽然仍作为洛阳乃至整个唐朝的粮仓,但储粮规模随着唐朝一并走向衰弱,贞元十四年(798年),含嘉仓仅剩储粮7万石。

到了北宋时期,曾经的“天下第一粮仓”含嘉仓逐渐退出了历史舞台,仅有160号粮窖仍被使用。

伴随着宋朝政权南移,含嘉仓被彻底废弃,粮仓中尚存的粮食被深埋于地下,沉睡了千年之久。

千年种子何以再生?上世纪70年代,考古人员开始对含嘉仓遗址进行正式发掘,共发现内部约有四百多个仓窖。在现已开掘的仓窖之中,专家们发现160号仓窖竟然还存储着约50万斤的谷物。

由于年代久远,这些谷物大部分已经变色,但依然保持着颗粒分明的状态。经过专家检测,这些谷物中只有48%被炭化,剩下的粮食依然保持着有机物状态。

在160号仓窖的木板缝隙中,夹杂着许多谷物颗粒。专家们出于好奇,便将这些颗粒带回进行培育实验。

结果在适宜的条件下,这些千年之前的种子竟然再次焕发生机,顽强地吐出了绿芽。

经过一段时间的培育,这些发芽的粮食在土中顺利生长抽穗,并且在成熟后与现如今的稻谷并无明显差距。

我们都知道普通的粮食放上几年,就会因受潮而腐烂发霉,那为何含嘉仓内的种子能够保存千年之久呢?

这是因为含嘉仓有着特殊建造方法和结构:

含嘉仓并非只是一个简单的仓库,而是一座四周建有仓城,防卫严密的大型国家粮仓。

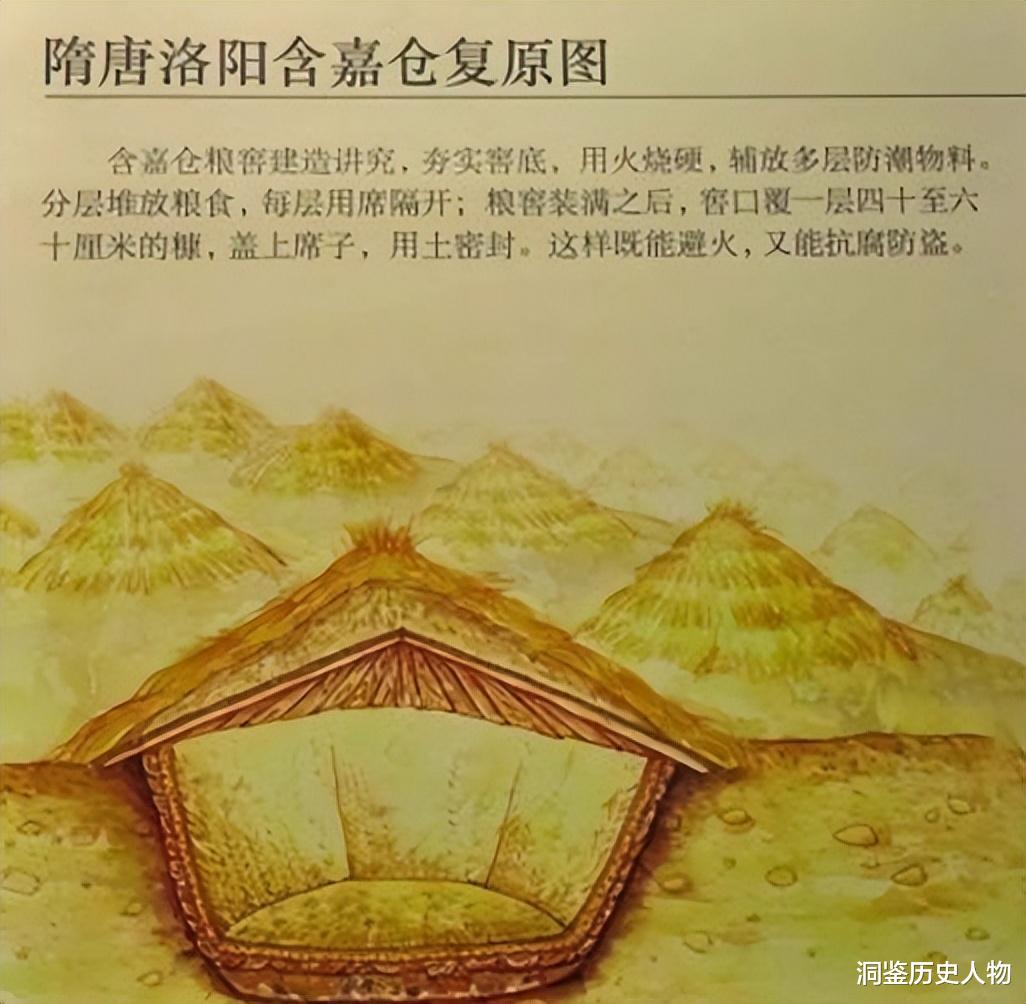

仓城内的仓窖分布相当密集,仓窖排列有序,东西成排,南北成行,行距一般为6到8米。现存窖口直径最大的为18米,一般为10-16米。

为了防潮防湿,仓窖形状如同圆缸,口大底小,最深为12米,一般为7一9米。这样修筑而出的仓窖储藏量大,且十分稳固。

根据发掘资料表明,仓窖窖底的处理是先垫上一层干土加固夯实,再用火烘烤其底以及下部一周的窖壁,然后涂抹一层用桐油调和的红烧土碎渣、炭渣、灰烬等,作为防潮层。

随后在防潮层上铺设木板、草、糠秕、席子,进一步起到防潮作用。

仓窖四周窖壁的防潮设施比窖底还复杂,开始自下而上围着窖壁砌上横列的壁板,壁板外面紧靠着用荆木条编成的木箔。木箱之外贴着两层席子,席子之间填着厚厚的一层糠秕。

经历了如此多步骤的防潮防湿措施后,才会将粮食存储在内,在仓窖储存满后,古人们将仓口敷上厚厚的一层谷糠,然后再铺设席子、木板等物品,最后用泥土进行密封。

这种严密谨慎的防潮处理无疑是前所未有的,这也就造就了千年之后的含嘉仓,仍有相当一部分谷物保存完好,可见古人防潮技术的强大有效。

除此之外,隋唐时期的粮仓管理制度也是其能保存良好的重要因素。

从古至今,粮食的安全问题与国家存亡有着不可分割的关系,因此隋唐制定了严密的粮仓管理体系。

各种粮仓性质有着各自不同的管理制度,隋唐时期形成了正仓、太仓、转运仓、军仓、义仓、常平仓等。

这些粮仓可大致分为中央直接管理和地方管理,并伴随着十分严格的管理制度。

以比较主要的正仓(地方),太仓(中央)为例:

正仓,是县仓和州(郡)仓的总称,辖于户部。县仓设史(司户史)、录事、尉,仓务由司户兼理。

郡仓管理官员分别为史、仓督、司仓、司马、长史。仓督为郡仓主吏,受仓曹参军(郡司仓)管辖,史为其属员,仓曹掌仓库、租赋之事。正仓设在州县,仓司要对地方官负责。

太仓(如含嘉仓)的积谷属于朝廷,归司农寺管理。根据考古发掘,含嘉仓内出土的铭砖详细记载了太仓的管理系统。

唐朝规定,太仓中粮食的年月、来源、数量都要被记录在铭砖之上,均落实在每一位负责管理的官吏身上,这很好的防止了监守自盗和玩忽职守事件的出现。

洛阳含嘉仓出土的铭砖,证明这一管理制度是认真执行的。

铭砖提供的营运管理官员共有十五个职衔,依次为典、正纲录事、仓史、监事、丞、令、寺丞知仓事、左监门、右监门、长上、押仓使、监仓御史、卿等。

“纲”和“典”是州府或县衙差遣护送“官物”者的官称,“纲”为首,“典”为从,但必须共同执行任务,有失问罪。

而仓史、监事、丞、令、寺丞知仓事等官员是含嘉仓管理机构的代表,是受纳方。

寺丞应是司农寺丞,左、右监门(校尉)是负责含嘉仓守卫工作的。监仓御史、押仓史似均属台司官员,负责监察含嘉仓的卿,无疑是司农卿。

从上述材料可以清楚地看出:太仓(含嘉仓)的管理是互相制约的,以司农寺为主,由监门卫瞥卫,御史台监察,本仓官员只负责检验、函量、计筹、记录、入窖等事宜,由司农卿最后检署。

另外含嘉仓还要每季勾会,参加勾会的官员除本仓管理人员和司农寺官员外,还有尚书、刑部、御史台、东都府等各方面的官员参加。

这种科学而严密的管理办法,是以往没有的,它从主观上防止了一些弊端。

严格科学的管理制度,先进的防潮手段,使得含嘉仓内的粟物得以跨千年之久而保存完好。随着时代的变迁,含嘉仓的繁华随着隋唐覆灭而消散,那些智慧的结晶也被历史所掩埋。

直到千年之后被发掘而出,那些保存完好的粮食,那些历尽铅华的遗址文物,无不向我们默默诉说着它们曾经的辉煌。

千年之前的古人,没有先进高效的科技水平,但凭借着勤劳的双手,智慧的头脑,达到了许多令我们感到不可思议的成就,这怎能不让我们为之叹服!

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。