资料来源:

1.罗文艺,赵凯维,梁佳,等.《养生三要》饮食养生观探析[J].中国中医基础医学杂志,2024,30(08):1290-1293

2.王璐,刘丹.带你打破养生误区[N].大众卫生报,2024-07-18(001).

3.魏玉林,杨开国.冬季养生的中医理论与方法研究[J].中国中医药现代远程教育,2024,22(07):155

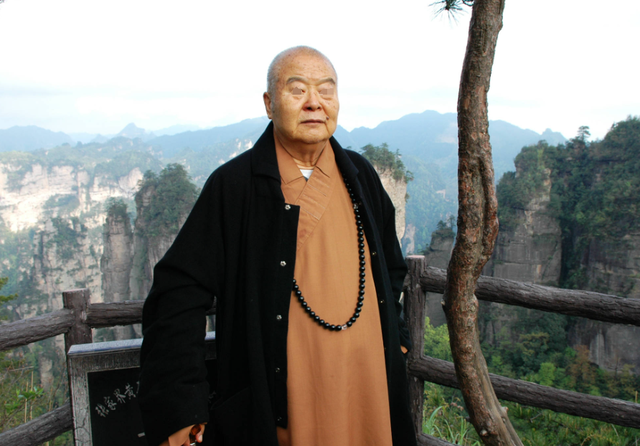

1927年8月,星云大师(俗名李国深)出生于江苏江都一个贫苦的农家。他的童年在战火与饥饿的阴影中度过,却因外婆虔诚的佛教信仰,早早接触佛法。小时候,外婆常带他出入道场,教他诵读《般若心经》。七八岁时,星云大师主动提出吃素,外婆用粗茶淡饭与温柔的佛经故事,为他筑起一片心灵净土。

8岁那年寒冬,星云大师因好奇冰封的河面,不慎跌入冰窟。刺骨的寒水夹带着碎冰,几乎将他吞噬。他靠本能挣扎着回到岸边,浑身结满冰碴,四肢僵硬,牙关打颤,连呼吸都像刀子割进肺里。回到家后,他一连高烧了几天,身体虚弱到连碗都端不稳。

两年后,日军攻陷南京,10岁的星云大师随外婆逃亡。一次返乡途中,两人被日军冲散,他独自蜷缩在尸横遍野的街头,靠装死逃过日军刺刀。那一夜,星云大师紧咬嘴唇不敢发出一丝声音,冰冷的尸体贴着背脊,心跳压低到几乎静止。这也是他第一次感到,死亡离自己如此之近。

12岁那年,星云大师随母亲前往南京寻找失踪的父亲。途经栖霞寺时,一位僧人突然问他:“小朋友,你想出家吗?”他几乎没有犹豫,点头答应。母亲虽不舍,但被僧人描绘的佛门前景所打动,最终同意。

1938年2月初一,星云大师在栖霞寺剃度出家,法号“悟彻”。寺中生活清苦,每日砍柴挑水、凌晨诵经。战乱时期,饥荒频仍,星云大师常常一天只吃两顿稀饭,饿得胃里像灌了铅,夜里翻来覆去难以入睡。有时靠野果树皮充饥,吞咽时苦涩刮喉,却仍合十诵经不辍。他悟出:“吃苦如吃补”,这既是忍耐,也是修行。

1947年,星云大师从焦山佛学院毕业,随即南下台湾。彼时台湾佛教颓势已久,信众稀少,寺院荒废。他立誓:“要让佛教走出深山,走入人间。”1967年,星云大师带领弟子在高雄一片荒山开辟佛光山,提出“以文化弘扬佛法、以教育培养人才、以慈善福利社会、以共修净化人心”四大宗旨。

从一片荆棘丛生之地,星云大师亲手建起佛光山,使其成为全球知名的佛教圣地。他创办16所佛学院、300余座寺院,推动两岸佛教文化交流,成为横跨海峡、贯通中外的精神桥梁。

33岁时,星云大师感到自己常常口干舌燥,夜间醒来几次渴得喉咙发疼,喝下整整一壶水依旧难解干渴。白天却又饿得快,一顿饭后不出两小时肚子就开始叫。他心中疑惑,但事务繁忙,也未就医。

1967年佛光山开山前夕,他在一次长时间筹备会议后突然两眼发黑、头晕耳鸣,仿佛整个人被抽空,随即竟是直接昏倒在了座位上。送医检查后,他被确诊为糖尿病,时年40岁。医生警告他:“你这种身体状态,撑不过八十。”星云大师却心中无惧,他说:“疾病是修道的增上缘,不必排斥,只要互相尊重,就能共存共荣。”

为控制血糖,星云大师从饮食开始调理。改吃糙米,远离甜食,水果只吃柚子与苹果。每次饭后坚持缓步行走,哪怕气喘、膝酸,他也强忍着一步一步走完。星云大师常说:“血糖像海浪,时高时低,但心要像礁石,不为所动。”

长期高血糖让星云大师眼前常浮现灰雾,视物模糊,晚年更是几乎失明,只剩些微光感。他曾形容:“看东西像隔着毛玻璃,连弟子的脸都看不清。”无法阅读经文后,星云大师自创了“一笔字”书法——提笔前默记字形结构,一气呵成,不改一笔。他笑说:“虽然歪斜,但这都是我用心写的。”信众视为珍宝,拍卖善款用于建设西来大学。

糖尿病还引发心肌不适与肾脏问题。星云大师常感心口沉重、气短乏力,双腿水肿,走几步路就要停下来缓口气。到晚年时期,星云大师每周需洗肾三次,治疗后常感寒冷刺骨,身体虚脱。他却始终配合医生,笑着说:“病痛来了,就请它坐下喝杯茶。”即使在病床上,他也坚持口述文稿,安慰其他病友:“佛法也是一味药。”

可没想到,病痛仍然不放过他,89岁那年,星云大师突发脑中风,右侧身体从肩到脚一夜之间失去知觉。他试图抬手,却像抬起一块湿泥,沉重僵硬;想开口说话,舌头却像黏在口腔里。星云大师被医生要求长期卧床,但第二天仍坚持完成讲座,靠弟子搀扶上台。他手颤写字,歪斜迟缓,弟子劝他休息,他摇头道:“手虽不听使唤,但心不能停。”

年过九旬,星云大师竟然再度中风,彻底失去了行动能力,需坐轮椅代步,视力仅存光感。他曾说:“看不见也好,不见世间是非。”在这样的情况下,星云大师每天仍坚持工作十余小时,口述教义、审阅稿件。他笑言:“眼不见纷扰,耳不闻闲语,正好专心念佛。”

生命最后三年,星云大师的身体极度虚弱,每次洗肾后都面色苍白、指尖冰凉,夜里常有头晕恶心,但他从不言累。2023年2月5日,星云大师在佛光山安详圆寂,享年96岁。遗嘱中,他提出“丧事从简,不留舍利”,并捐出2000万资产用于教育,真正践行了“空无”境界。

许多人好奇,一位从年轻便饱受疾病之苦的僧人,竟能安然走完96年的旅程,这究竟是怎么做到的?其实,星云大师早在一次演讲中给出答案。他站在讲台上,笑着说道:“很多人都猜我长寿的原因,有的说是顶级医疗,有的说靠捐款砸钱,其实都不是。今天,我就把我长寿的原因毫无保留的详细讲讲。”

面对记者凑上来的话筒,星云大师大师丝毫不藏着掖着,笑着说道:“其实要长寿很简单。很多人得了小病就觉得影响了寿命,得了大病就觉得大限将至,其实是不对的,我一身疾病却这么长寿并没有多花一分钱,其实就是因为我这辈子贯彻了这四个诀窍,只要你们也掌握这四个诀窍。就算患上疾病,不用多花一分钱,也一定能益寿延年,平安长寿!”

“其实要长寿很简单。”这句话听起来朴素,却道出了许多长寿者的共同经验。面对病痛,不怨、不怕、不逃避,而是学会与疾病和平共处,调整心态与生活方式,才是真正的智慧之道。正如星云大师所说,他身患糖尿病、肾病、中风,却仍能活到96岁,其背后的“四个诀窍”,并不神秘,每一个人都能做到。

第一个诀窍,是心态平和,顺应因缘。现代医学研究早已证明,心理状态对身体健康有极大影响。焦虑、愤怒、悲观等情绪会干扰神经系统和内分泌功能,削弱免疫力,加速身体老化。而长寿者往往拥有一种“泰然处之”的心态。他们面对疾病并不恐慌,也不自怨自艾,而是接纳它、理解它,把疾病当作生活的一部分。这种从容的态度,有助于稳定身体机能,减轻病症发展。即使身体不完美,心中若无风浪,自然也能走得更远。

第二个诀窍,是规律生活,饮食有节。长寿者大多生活作息极为规律,早睡早起,三餐定时,饮食清淡,少油少糖。他们不过度追求味觉刺激,也不任性进食。尤其对于慢性病患者来说,控制饮食就是控制病情的第一步。比如糖尿病患者通过控制碳水摄入、选择低升糖指数的食物,便可显著平稳血糖。长寿者不会依赖昂贵的保健品或复杂的养生食谱,他们常常选择最简单的方式——吃粗粮、多喝水、多吃蔬菜,控制总量,保持节制。

第三个诀窍,是适量运动,持之以恒。人老先老腿,运动是延缓衰老、保持体能的关键。不在于剧烈,而在于坚持。慢走、打太极、做八段锦、练呼吸操,这些低强度的活动,不仅能促进血液循环、增强肌力,还能提升代谢、调节情绪。对患病者来说,运动更是身体恢复和免疫调节的重要手段。但运动要因人而异,量力而行,不可勉强。即使每日只是缓步半小时,也比久坐不动更益健康。贵在坚持,不求快,而求稳。

第四个诀窍,是心有所归,精神有托。研究发现,心理归属感和内在信仰感是长寿的“隐形基石”。无论是宗教信仰、艺术追求,还是家庭亲情、社会责任,只要一个人有内心热爱的目标,就更容易保持情绪稳定、面对困难坚强。而精神世界的充实,会反过来影响身体状态,增强对病痛的耐受力。那些长期坚持阅读、写作、创作、服务他人或参与社区活动的人,通常更乐观、更健康,老年生活也更有意义。

这四个诀窍看似简单,却是一种长久的修为,是日积月累的习惯养成。它们不需要昂贵的药物,不依赖高科技手段,也不局限于是否健康体魄,而是关乎一个人如何与自己、与疾病、与生活达成和解。

在现代医学高速发展的今天,人们常常一边追求“对症治疗”,一边忽略了“养生之本”。真正的健康长寿,并非绝对意义上的无病,而是带病而活、活得自在。慢性病并不可怕,可怕的是过度恐惧、过度消极,甚至放弃了原本可好好生活的机会。

所以,当我们回顾那些真正活得长久、活得有质量的人生时,会发现:他们的秘诀从来不是神秘的药方,而是一种踏实的生活态度。正如那句话所说:“长寿不是延长生命的长度,而是丰富生命的厚度。”若能掌握这四个简单却深刻的诀窍,即使带着疾病,我们依然可以拥有一个安然、自在、从容的晚年。

(《回顾:96岁老人的养生秘籍:吃素、散步都靠边站,重要的是这4点》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事;原创文章,请勿转载抄袭)