清末时期的女子社会地位是很低的,束缚在她们的所谓三从四德,贞节牌坊,缠足等等陋习,即使是家庭条件较好的女子,除了性别差异外,还有嫡庶、辈分、亲疏,受教育的机会少,是在婚姻方面就更不公平,男人可以三妻四妾,女子则要求从一而终,特别是婚配,遵从父母之命,媒妁之言,大都是看中彩礼,其它的都是次要,比如我们今天介绍一名17岁的少女,嫁给一名50岁的大叔,拿到今天来说,的确是令人匪夷所思。

这名17岁的女子是吴氏,广东人。可以断定是的家庭条件欠佳,父母为了缓解家庭的困窘,找一个比别人出更多彩礼的主嫁了吧,所以农村里有女儿出嫁称为“卖女儿”之说。而愿意拿出更多钱的人,寻自然是有头有脸的人物,通过物色,终于找到一个大户人家,那便是在县衙里当师爷的汪省斋。

汪省斋的祖上是非常显赫,祖籍是浙江绍兴的一个历代科举为业的书香门第,家中资产颇丰,文化气息极为浓厚。其父汪云,是清朝的一名举人,后得授官前往遂昌县做训导一职,为当地的教育事业做出了巨大的贡献,培养了不少的人才。不过到了汪省斋这一代时,拿鲁迅先生的话说就是一代不如一代,虽然读多年,却由于资质不足,并没有随自己的父亲一般混上举人功名,只是一名屡试不第的破落秀才,从而没有获得做官的资格,使得他大受打击,最终停止科举一途,便改做师爷谋生。

这师爷虽然不是官,但他认识官,熟悉官场上的游戏规则,并且胸有点墨,会吟诗作赋;除此之外,还需腹有良策,懂时务、善应酬、诸事通达,要是做得好的师爷,那前途是无量的,不过,汪省斋能力十分一般,所以也没获得主家的欣赏,而且经常跳槽换地方,先后在广东三水、曲江、英德等地当师爷,这样他的收入水平并不算很高,充其量只能养家糊口,但对外来说,却时刻保持着仕宦人家的体面,外人看他是个富裕人家。

汪省斋原娶浙江人卢氏为妻,并生有一子三女,然而,就在他师爷做得心应手,认为要有所突破的时候,他的原配妻子卢氏病故,此时他已经是知天命之年了,但大半辈子从事师爷的他,认为自己一是人丁单薄,二是不可能以光棍的形式到各县做幕僚,被人笑话,三是自己还年轻,不服老,重振祖上雄风的愿望非常强烈,于是掏出大半生积蓄,不够的部分还向家族人筹措,决定再娶一房妻子。于是在当时来说花了大价钱娶回了年方十七的花季少女吴氏。

汪省斋把吴氏娶回家后,果然如他所愿,短短十来年的功夫,就生下三男三女六个孩子,产量颇丰。清光绪九年(癸未,公元1883年)三月二十八日,31岁的吴氏为63岁的汪省斋生下最小儿子汪兆铭,此子因在兄弟中排行第四,所以一些亲戚朋友都爱叫他“四哥”,后来,此子在日本留守的时候,自己取了个名字叫“精卫”,令人大跌眼镜的是,他的这个儿子日后却成为祸国殃民第一大汉奸汪兆铭(即汪精卫)。

作为老年得子的汪省斋,十分喜爱这个小儿子,一直将此子带在身边,五岁开始就随父亲往来各地做师爷,体验生活,也许是指望这孩子青出于蓝而胜于蓝,把自己的师爷事业发扬光大,汪省斋倾自己所学悉心教授这孩子,日夜督促他学习,不仅学习四书五经、背诵和默写名人名著等传统教育,还让他读王阳明的《传习录》,讲求经世致用之学,为以后成为一名知名大师爷奠定基础。除读书之外,每天还得在白漆木板上练几十个大字,欧阳询、柳公权、董其昌等名家大腕的字逐个练习,然后一字一字进行讲解,让其融会贯通。

就在汪省斋71岁那一年,因“眼生蒙颐”(白内障),眼睛看不见,他此时取消了到外地奔波做师爷的工作,而是在家里专心专意地培养这个小儿子,他想出一个办法,叫儿子把家里所有的藏书都朗诵几遍,眼睛虽然看不见,他听着每到不妥的地方,就一字一句地进行解释和讲授,就是这样日复一日,年复一年,大大地培养了孩子的演讲才能,自幼聪颖才华横溢,造就满腹诗文,作为幼子的缘故,常常能得到比其他兄弟姐妹更多的关爱。汪父对其学业寄予厚望并且要求很严格,他的国学水平也日积月累,从而达到一定的高度。

然而,好景不长,就在小儿子十二岁的那一年,由于丈夫年纪大家庭收入减少,虽然只是30多岁的吴氏面对这一家老小,起早贪黑地为家务而操劳,操持家计非常艰难。终于积劳成疾去世,二年之后,悉心教育小儿子的汪省斋也因病去世,汪省斋中年来粤,到死时连广东话都不会说,算是客死异乡。

时年十四岁的小儿子汪兆铭,只好跟随同父异母大哥,过着寄人篱下的日子,但他毕竟从几岁开始跟着父亲学习到了一些东西,很快就应用上了,小小年纪便跟着哥哥开始写应制文字,由于字写得好,演讲水平又比较突出,加上长得一表人材,竟然被广东水师提督李准聘请为家教,可见他的能力的确不一般,这个时候他的手头的确赚了一笔钱,同时购买了大量的书籍学习,还开始对西方近代文明发生浓厚的兴趣。

清光绪二十七年(公元1901年),时年十九岁的汪兆铭参加科举考试,并一举考中广州府试第一名。不仅如此,其二哥考中第二名,他的一个侄子则考中第三名。一门三人考中秀才,还包揽前三名,这在当时引起轰动,人称是极其罕有之事。因而,其大哥汪兆镛高兴地写下一幅红联:玉峰双秀,珠树三花。一时在他居住的街坊四邻传为佳话。

正在此时,其二哥不久前因病去世。汪家连着失去两个男丁,留下两位寡嫂,一位孤侄,家庭经济日益拮据,两广总督岑春煊在广州招考入学日本政法大学速成科的官费留学生,每月供给在日生活费30元,名额为50人。家族经济不算太好的他便报考,并一举考上,从此官费赴日留学,此,他逐渐走上了从政之路。

恰恰在这一时期,清室气数将尽,民国成立兴起,汪家开始分道扬镳,辛亥革命后,大哥怀念逝去的王朝,他觉得“礼教亡矣!何以国为”,而身气方刚二十多岁的汪兆铭,则四处演说,宣传“驱除鞑虏,恢复中华”,其演说“倾倒南洋”还在北京准备暗杀摄政王载沣,事未举被发现炸药,锒铛入狱,他在牢中写下“慷慨歌燕市,从容作楚囚;引刀成一快,不负少年头”的诗句,并由此海内外扬名。

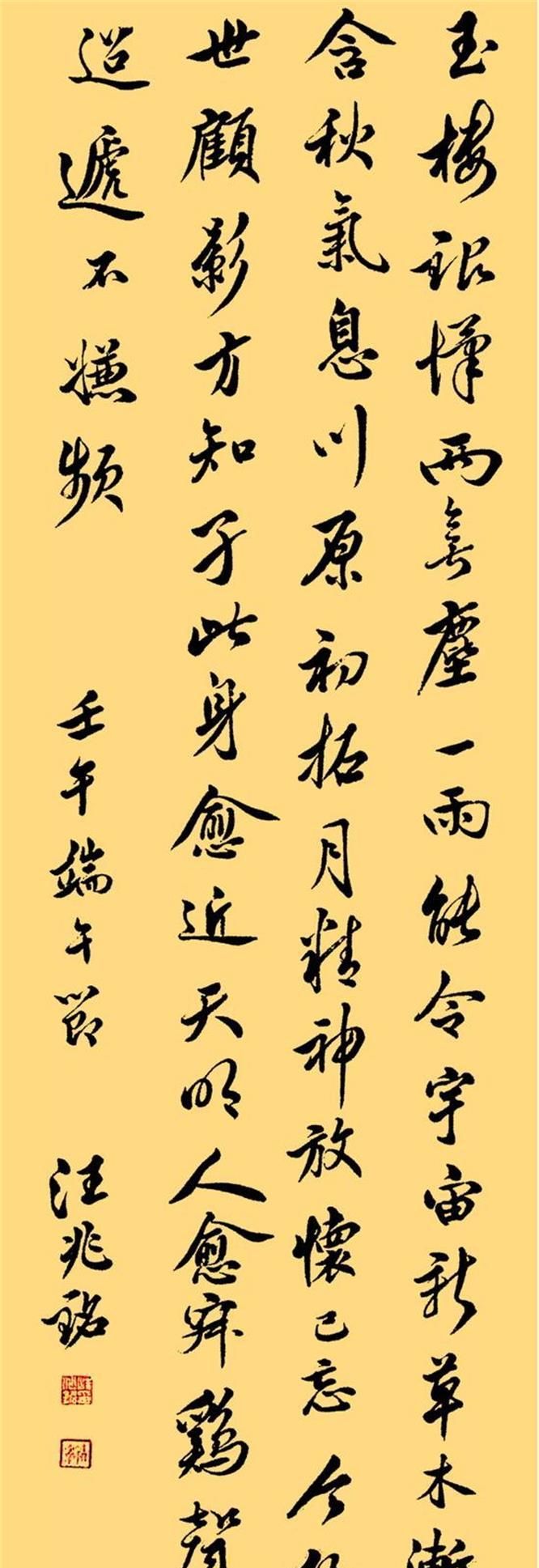

当然,别开其它不谈,我们单一说其国学功底深厚,精于诗词,更写得一手好字,行书、楷书、隶书、篆书皆有不凡功底,而且书法功底深厚、清静隽秀这一点的角度来说,汪精卫的楷书刚力、遒劲、浑厚,尤其是在 1922年时,他为了纪念母亲吴氏,特意请人画一幅名叫《秋庭晨课图》,画上一位慈祥的母亲在教育孩子读书,随后,汪精卫写下一段话:

右图兆铭儿时依母之状也。其时兆铭年九岁。平旦必习字于中庭,母必临视之,日以为常。秋晨肃爽,木芙蓉娟娟作花,藤萝蔓于壁上,距今三十年矣。每一涉想,此状如在目前。当时父年六十有九,母则四十。父以家贫,虽老犹为客于陆丰,海道不易,惟母同行。诸兄姊皆不获从,以兆铭幼,紧以自随。

兆铭无知,惟以依依膝下为乐。有时见母寂坐有泪痕,心虽戚然不宁,初不解慈母念远之心至苦也。嗟夫,岂特此一端而已,兆铭年十三而失母,于母生平德行,能知者几何,于母生平所遇之艰难能知者又有几何?母鸡鸣而起,上侍老父,下抚诸弱小,操持家事,米盐琐屑,罔不综核,往往宵分不寐。兆铭惟知饥则索饼饵,饱则跳踉以乐,懵然不知母之劳瘁也。岁时令节,兆铭逐群儿嬉戏,乐而忘倦。

时见母蹀躞仰屋,微叹有声,搜箧得衣物付佣妇,令质钱市果馔。及亲友至,则亟语笑款洽,似无所忧者。兆铭亦忽忽不措意,不知母何为而委曲烦重若是也。母所生子女各三人,劬劳太甚,诸子女以此长成,而母亦以此伤其生,不获终其天年,悲夫!兆铭丧母后六年而去国,凡十年乃得归。归而求父之手泽,蠹余犹得尺简;求母之杯棬,则无有存焉者。因以儿时所得之印象,告之温幼菊丈,乞为图之。庶几母子虽一生一死乎,于图中犹聚首也。

从这一段记述母亲吴氏,而且操劳一生连一张照片也没有留下的母亲,只好以照儿时的记忆请人作画来怀念母亲,并亲自写下这段话,单一从纪念母亲的角度来说,可谓是写得情真意切,令人读之动容。尽管他少年才华横溢,满腹诗文,学业有成的汪兆铭,后来的人生发生陡然转折,他公开背叛祖国,卖国求荣,丧失民族气节,充当敌国侵略的工具,成为祸国殃民第一大汉奸,沦为日本法西斯侵华奴役国人的帮凶,所作所为被钉在历史的耻辱柱上,后人深恶痛绝。