我们知道,解放战争时期发生在东北地区的辽沈战役,是大决战的关键之役,是役不仅改变了东北的战局,也为全国范围内的解放事业奠定了坚实基础,特别是此役之后,我军意气风发,气势如虹,以摧枯拉朽之势,挥师各地节节胜利,对手的国民党军队,可以用兵败如山倒,一败涂地来形容,许多国军将领都是不堪一击,根本不是我军的对手,其战场表现都堪称灾难,有的成了俘虏,有的火线阵亡,仅有剩余少量的人马,惶惶如丧家之犬,急急如漏网之鱼,最后逃往台湾,所以此役被后人称为关键转折点。

但不可回避的是,我军在战役前进军东北建立根据地的过程中,可以说是饱受挫折,人称陷入“七无”状态:秩序无序、无群众基础、无地方支持、无粮、无钱、无保障、无后勤的困境,特别是在1946年的四平保卫战,我军西满南满尽失,全军撤退松花江北岸之后,这种困境变得更加严峻,情况可谓十分艰难,有人背后称“没有家,没有房子,好比流浪汉”,其困难的程度可谓是难以言表。

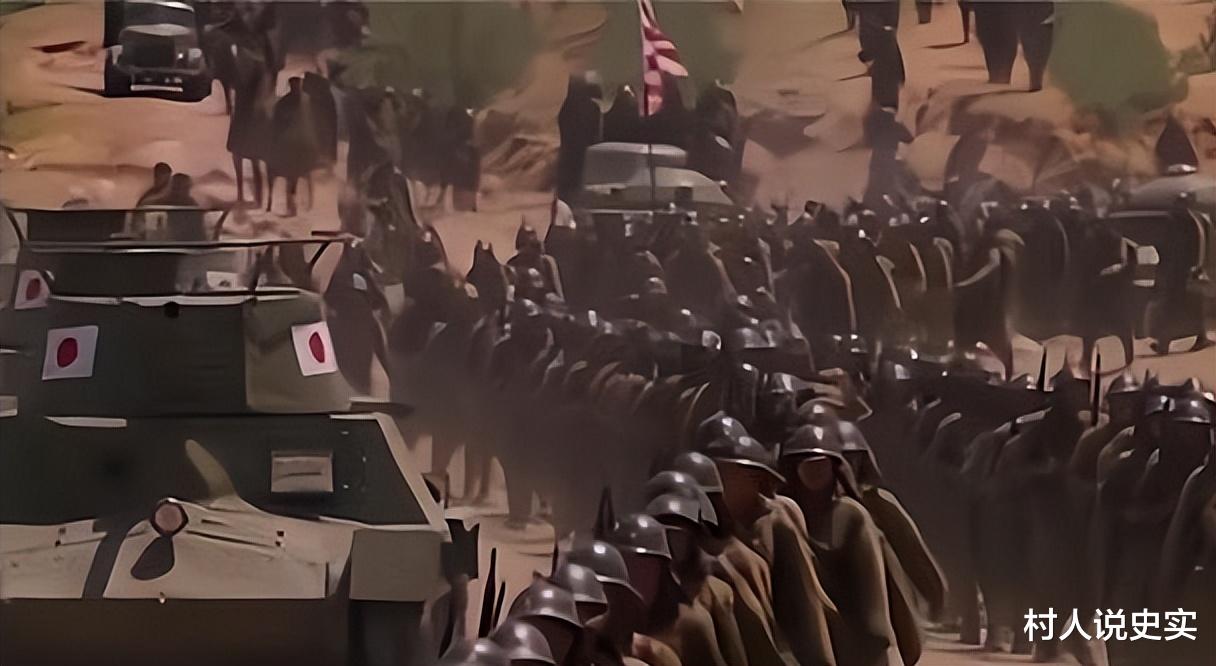

四平保卫战,国民党方面称“四平街战役”。四平地处东北平原中部,是中长铁路的交汇点,该地是东北的重要交通枢纽和储粮基地,交战双方谁控制了四平,就意味着在东北占据了有利位置,一开始的时候,我军顺利拿下四平,一举掌握了这个能纵横东北大地,掌控东北战场的主动权的地方。然而,得知我军占领了四平,老蒋拍案而起,并勒令我军立即放弃这一要地,否则枪炮说话。一边下令大军从沈阳出发,兵分四路要一举拿下四平。

随即,以新1军、新6军等部为主攻部队,再加上收拢的伪满保安部队,人数超过数十万之众,气势汹汹地攻过来,想要一举拿下。我军那边,咱们的民主联军在四平守着,总共有14个师,整个队伍加起来也就十来万人,不过他们就在四平这块地儿,弄了个防线,东拉西扯的,有上百里长,太分散了,不光如此,他们还留了一手,我们的3纵、4纵,还有地方上的部队,都呆在本溪那儿呢。

按理说,这些部队要是握成一个拳头,完全可以与四平守军相互帮衬,他们要是往北走,既能帮四平解围,又能抄敌军的后路,让他前后受敌,没法逃跑。为此,我军东北地区的最高指挥人员林总还亲抵四平,并上级回电称“坚决与敌决一死战!”上级收悉电报后也回电指示:要有不惜一切的决心!著名的四平保卫战正式打响。

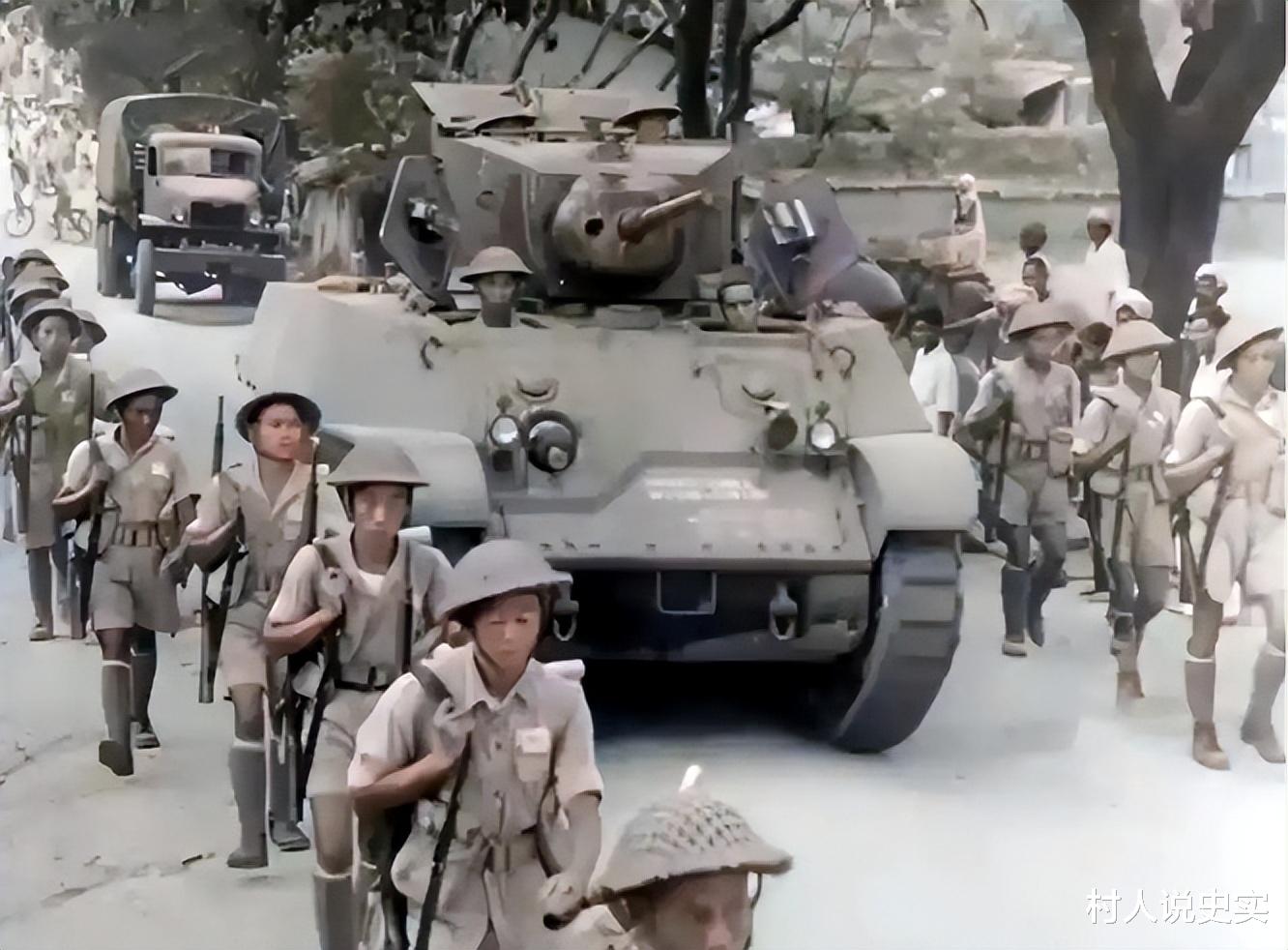

要知道,来攻打四平的新1军、新6军那可是号称五大主力精锐美械王牌,新1军辖:新30、新38和50师,新6军辖:新22、第14和青年军207师,装备精良,训练有素的两支部队都曾在缅甸战场上,解救被日军包围的英军,名声大噪作战经验非常丰富。到了东北战场上,这两个军凭借其卓越的军事素质和强大的美式武器,已经超越了日军的甲等师团,战斗力的确不可小觑。

尤其值得一提的是,在这次围攻四平的战斗中,这二个军的指挥人员善于随机应变,敌人的胃口的确很大,他们又派出一支大部队同时进攻本溪,在空军配合行动。这样,我在四平和本溪两个地方的军队,原本互相支援的战术布局被打破了,只得各自单独作战了。在强敌的夹击下,情况越来越糟,大家都没有援军,后勤又很差,四平那地方已经撑不住了,再打下去也没用。没办法,只能放弃四平。

随着四平的丢失,这股敌人趁着大胜的势头,带着部队穷追不舍,一路猛攻猛打,正所谓势如破竹,紧接着先是拿下了四平,接着又攻占了辽源,一口气占了梅河口和海龙,又攻下了双阳、磐石和九台也落入了他们手中,后来永吉失守,德惠也被占领,农安也被他们攻了下来。与此同时,新一军还追到了双城,离哈尔滨只有不到百里地了,长春也跟着没了,部队只好又往北退到松花江那边去。东北民主联军在东北不光北满有根据地,但西满和南满那边,他们的地盘几乎都丢光了。没办法,他们只能再次进行大规模撤退,走了很远的路。

尤其是拿下了长春,老蒋得知后非常高兴,他在给东北行辕的祝捷贺电中不无得意地说:匪能幡然悔悟即可,切念萁豆相煎之痛……为了确保安全,我军东北局一退再退,已经退到了松花江以北,当然,从祝捷电报上我们可以看出,此时的敌人已经是不堪一世,认为我军不堪一击,就此东北局势万事大吉的老蒋及其幕僚们认为,我军要在这里再咸鱼翻身的可能性太不了。有当事者胆寒地称,倘若在此时国军再往前逼,我军真的就要进入苏联和蒙古境内打游击了。

当然,失败是成功之母,通过战后总结四平保卫战,我军在这次战斗中,客观上敌人的优势兵力,武器装备优势,同时,我军指战员缺乏城市防御作战的经验,火力配备的层次、纵深都不理想;战场上更是缺乏统一的指挥,这不是一朝一夕能练就的;最重要的,还是群众基础薄弱。针对以上几点,我军方大指战员找到了应对之策,便有了一年多以后的成功翻盘取得主动权的战略反攻。

解放战争初期这次国军在东北取得的所谓“四平街大捷”,一线指挥者表面上看是东北保安司令长官、国军中将杜聿明,实际上他这个时候是“四病缠身”:肾结核、胃溃疡、肺病,脊柱结核,就在接到老蒋要进攻四平我军的命令时,他的病情已经十分严重,为了不影响前线作战,他秘密飞往北平就医摘掉了左肾,此时正在北平白塔寺的中和医院躺着住院呢。所以在著名的四平战役中,蒋军一直由东北保安副司令长官、兼东北行辕副主任梁华盛中将指挥作战,后来又换成了郑洞国。

当然,不管后来的战局如何发展,这名解放战争初在东北重创我军的梁华盛着实也风光了一阵子。也就是因为他指挥了这次战役,几个月后梁华盛晋升为吉林省政府主席,成为“十三太保”黄埔同学中首个封疆大员,故自称为“黄埔主席第一人”。他在这几年的主席任内,他组建参议会、保安团,实施保甲连坐制;征兵抓壮丁,扩充兵员;接收工厂,征收税捐;铺张浪费,大兴土木;办报纸、建学校,接着他的职务进一步提升,担任东北剿总副司令兼第一兵团司令官,以及长春绥靖公署主任和沈阳防守司令,人称搞得风生水起。

梁华盛,别号文琰、文炎,1904年9月出生于广东茂名县杨柘乡(今高州市泗水镇)里道坑村,其父梁海珊、叔梁桂山均是同盟会会员员,曾为光复粤省南路地区作出贡献,其母赖氏亦出自名门。梁华盛兄妹3人,他为长子,其弟梁尧盛,妹梁丽华。由于其家庭条件较好,梁华盛从小受到良好家庭教育,爱看粤剧,崇拜一些古代的英雄人物,尤其是精忠报国的岳飞更是他心中的偶像,因此,他打小就模仿这些英雄人物的行为,还专心练习武术,由于其对武术的痴迷,所以在读书的时候就夺得高州所属六县学生体育运动会国技(武术)比赛冠军,还自诩为曾经的“武状元”。

梁华盛中学毕业后,正值在广州的黄埔军校招生,他以优异的成绩考入黄埔第一期,在黄埔军校期间,他们的宿舍是木头架子的两层床铺,与梁华盛的床铺并排相连的两位同学分别是杜聿明与关麟征,由于他身材魁梧,修长高大却不粗犷的身材,气宇轩昂,仪表不凡,长相很好,拿他村里人来说,就是有官相。大概是由于相貌出众,因此性格外向,喜欢侃侃而谈,只要有一点点事情就喜欢与同学们分享,加上他又是广东本地人,家庭富裕,不少同学都喜欢围着他转,所以他的人气很旺,尤其与杜聿明与关麟征关系比较密切。

梁华盛性格比较外向,加上他有点武术底子,闲暇时刻总不时在同学们面前露二手,有时也切蹉一番,跟同学、老师关系都搞得比较融洽,有一次学校的血花剧社演出一个剧目,有二下拳脚功夫的他被选为一个重要角色,那年月许多同学没有经过锻炼,更怕上台,他却出演得有板有眼,此举深得亲临现场观看的蒋校长的赏识。因此,黄埔军校一毕业,他便当上了黄埔军校教导1团3营9连2排的排长,而这个团的团长便是后来大名鼎鼎的何应钦。

当然,早期在部队基层军官的时候,有裙带关系作用并不显现,最主要的是还是要看在战场上的表现。那时正值黄埔军校教导一团讨伐叛徒陈炯明第一次东征战役,在广东揭阳棉湖决定黄埔军校存亡的生死一战,当时东征的左路的滇军和中路的桂军却向广州方向撤退,导致之前一路势如破竹的右路军一部黄埔学生军教导一团一千多人成了深入敌后的一支孤军,而敌人则是一万多人,陷入人数比例1∶10的不利局面,在随后激烈的战斗中,教导一团伤亡巨大,军官大部分都牺牲了,九个排长只梁华盛和受伤的吴斌活了下来。而侥幸活下来的他从此进入职务快速上升模式,短短几个月后便获得连续晋升,分别担任连长、少校营附、中校营长、上校团长,从黄埔军校毕业仅仅五年时间,便由一名基层军官当上了少将旅长,在整个黄埔学生中,是上升得算很快的一个人物。

而梁华盛真正出彩的,那便是参加对红军的“围剿”,他所率领的92师驻扎在江西永丰,中央红军第五次反“围剿”失利后开始二万五千里长征,梁华盛又率领这支部队,由江西直追到四川之北的松潘草地边上,也足足走了差不多二万里,可以说是礼送红军的另一次长征。也正是在这里红军长征的途中1935年春,老蒋坐镇贵阳一线指挥攻打红军,在著名的四渡赤水战役中,我英雄的红军一举突破天险,摆脱敌人,乘敌不备主力折兵向东,在敌人重兵集团的缝隙中,神不知鬼不觉中于四渡赤水,并一举突破天险乌江,成功把几十万追兵甩在北岸,兵峰直逼贵阳外围。

这时,正居住在贵阳督战的蒋介石吓得魂飞魄散,一面令守城部队死守飞机场,并准备轿子马匹,随时准备逃跑,一面严令各路军阀火速“救驾”,这次梁华盛率部最先成功“勤王”,从事后得到了老蒋的亲自召见和嘉奖,并手书“忠勇”二字赠送给了梁华盛,自此之后他拿着这二个字,自吹自擂,以“忠勇将军”自居,时时以“忠勇”说人,处处以“忠勇”说事,可谓是把这二个字发挥到了极至,他也因此成了老蒋所倚重的红人。

这个时期,自以为功成名就的梁华盛衣锦还乡,时刻没有忘记忠和勇,并在老家大兴土木兴建别墅,至今,在在广东茂名杨柘乡今高州市泗水镇,有一幢非常显赫的建筑,入口门厅呈“凹”字形,上书三个大字“海珊堂”,该建筑虽然墙体斑驳,一看就是有年头的老房子,但整体结构非常精美,上方为观演厅,外跳出阳台,可眺望鉴江,中部有观众厅一侧设两根叠柱式立柱,一看这气势便知是当年有钱人家的别墅。一打听,此屋便是当年国军中将梁华盛为纪念父亲而筹建,在当年这四乡八邻可以说是最豪华的建筑。

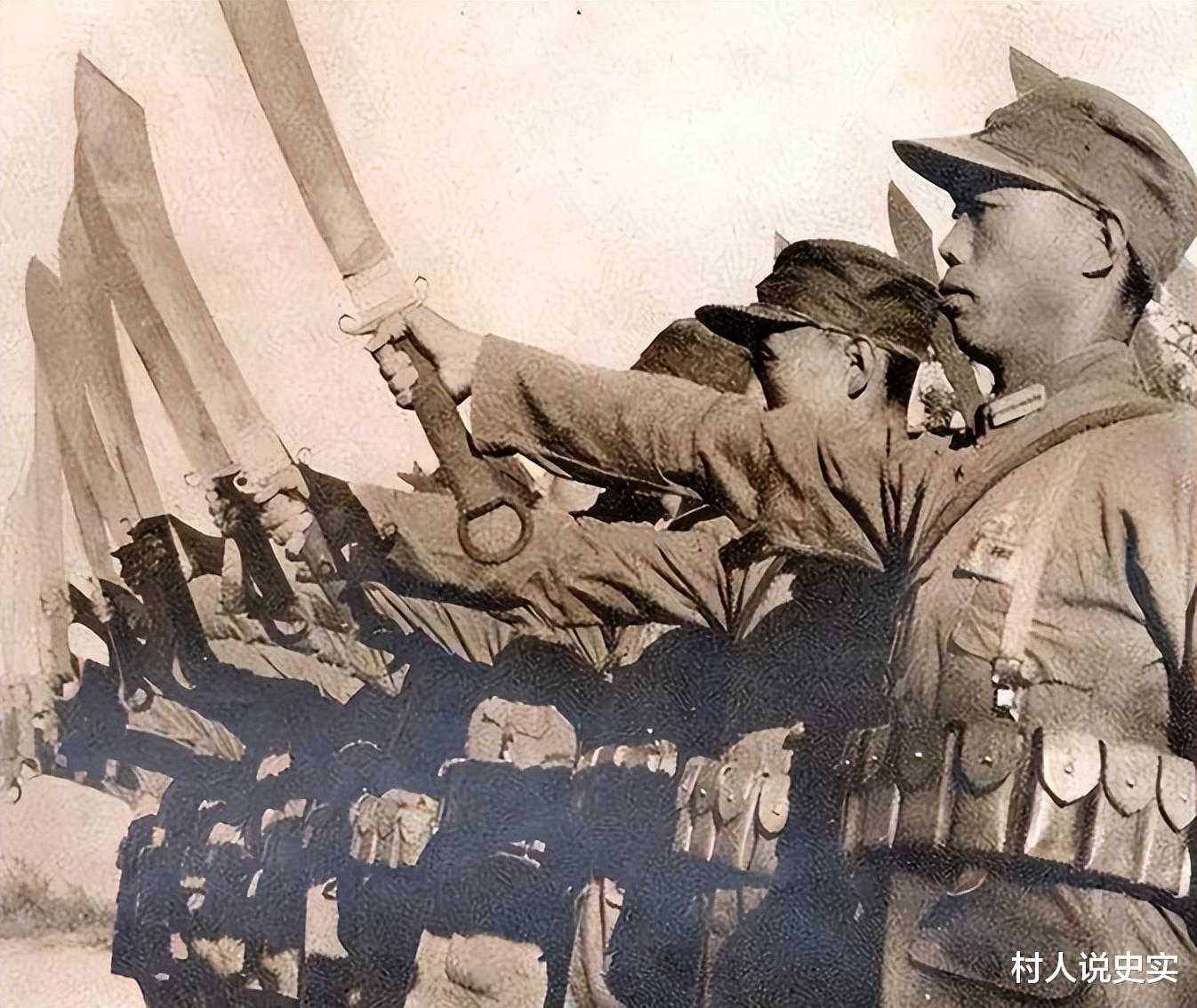

全面抗战爆发之后,梁华盛再次把“忠勇”二字发扬光大,那时被任命为中将师长的他,调任在湖南衡阳筹建一支名叫预备第4师的队伍,这支部队后来改编为190师,其兵源都来自于三湖两广地区的剽悍健儿,他别出心裁地要求这个师全体官兵佩戴"忠勇"两字符号,号称"忠勇师",在湖南经过了三个月的严格训练后出山,调往江西参加南浔线对日作战,防守在德安、星子一带,负责保卫九江,侧应武汉,阻击日军。

1938年8月,疯狂的日军兵分三路南下,意图取南昌,占长沙,与从大别山来的日军第2军合围武汉。西路第9、第27师团攻瑞昌,迂回南昌之南,中路第106师团沿南浔线直抵南昌,东路101师团从九江南下取星子镇,沿德星公路,入南浔线。梁华盛率领的190师便是奉命在德星公路上打一场阻击战,让敌人无法南下。在德星公路两侧的咽喉处,有二座分立两边的山峰名叫东牯山、西牯山,东西牯岭两座山峰相对,海拔均为500余米。交通要道德星公路从两座山峰之间穿过。从星子县城出来,如果通过了东、西牯岭向西进军,则是一马平川已经是无险可守了。梁华盛的190师就是要守住这两座山。

梁华盛接到任务后,立即来到这里进行布置,他将一个团守东牯山,一个团守西牯山,一个团作为预备队。与东牯山比起来,西牯山高于牯山,左翼有庐山为依托,西牯山为土质山,且多乔木,便于隐蔽和修筑工事。而东牯山则全是石山,山上只有稀疏的灌木与茅草,经过这些天的战斗,山上的植物更少了。熟读兵书,深知“兵不厌诈”的道理梁华盛,根据这一情况,采取“阵地战中的运动战”的战术,为防备敌人的炮火,在离主阵地百余公尺的山背后挖掘大的掩蔽阵地和壕坑,掩护部队不为日军强大的炮火所伤,在主阵地棱线高处前则布置军旗和稻草人成“诡兵”迷惑敌人,远远望去,就像是一排排伏在阵地上准备射击的战士。

1938年8月22日,东西牯岭保卫战正式打响,师团长伊东政喜中将率领的101师团倚仗装备的优势,集中了野战重炮兵联队、航空兵和海军舰队的重炮向东牯岭、西牯岭进行了炮火准备,首先向东孤岭发起猛攻,大炮和飞机向东孤岭倾泻了成千上万颗炮弹,一时间,东孤岭上浓烟滚滚,山石夹着弹片漫天横飞,光秃秃的山头被炸成了一个乱石飞扬的采石场。经过了连续两天不停歇的狂轰滥炸之后,伊东以为中国守军早在他猛烈的炮火下死伤殆尽,片甲不留了,于是毫无顾忌地派出大批步、骑兵铺天盖地朝着东孤岭席卷而来,要对这里进行清场。

殊不料,就在伊东第一○一师团步兵开始“嗷嗷”地叫唤着往山上冲来的时候,190师官兵从棱线后反斜面百米处的隐蔽阵地扑上来,顷刻之间便占领主阵地,随之,山腰间暗堡里的机枪也怒吼起来,一时间枪声大作。冲在前面的日军像被拦腰割断的麦子,纷纷倒地。居高临下组成无数严密的火网,从不同的角度,朝蜂拥而至的日军正射、侧射、斜射、曲射、点射,酣畅淋漓地宣泄着心中的快意……伊东第一○一师团猝不及防,立马割韭菜般地一片片倒下。双方激战一天,我方仅失去前沿阵地,主阵地却岿然不动。因为前面敌人向阵地倾泻了数千发炮弹,除了许多地雷被炮弹引爆以外,其它的损失并不太大。

初战失利,伊东气急败坏,第二天一早,他又故技重演,飞机大炮轮番交替轰炸,将整个东孤岭的山头削矮了三分。就是这样,伊东还嫌不解恨,他又令轰炸机群施放芥子毒气,轰炸机群拖着长长白雾的尾巴,在东孤岭的上空盘旋,顷刻之间,东孤岭的山头上毒雾弥漫,死气逼人。这种芥子毒气十分可怕,人一吸入,立马七窍流血,皮肉脱落,倒地而亡。梁华盛传令每人取下钢盔装上一泡尿水,然后自己仰脖咕噜咕噜地喝下去。尿水中含有大量阿摩尼亚成分,阿摩尼亚对芥子毒气有缓解作用。然后又用湿毛巾蘸“日光皂”肥皂水扎在脸上,只挖两个小孔露出双眼,从而减轻了中毒现象。

紧接着,伊东一○一师团以为守山军队已经全军覆没,又照例发起一轮又一轮的冲锋,但还是无法拿下东、西牯岭,于是改变战术,除正面佯攻外,还派兵绕过东牯山从鄱阳湖登岸分数路夹击西牯山,经过几天的激战,西牯山四面受敌,守军一个师只剩下一个团左右,伤亡非常大,加之此时正值江南炎热的夏季,双方战死者的尸体也来不及掩埋,气味十分难闻,加上蚊叮虫咬,士兵生病减员不少,而我军缺医少药,没有奎宁,士兵一旦染上虐疾,便束手无策。部队的给养也极差,除了不能及时供应的米饭,便只有盐汤和榨菜,这样自然大大影响了战士的体质与部队战斗力。万般无奈之下,梁华盛遂令守军突围,西牯山失守,东牯山也随之失守。这两座山虽然失守,但毙伤了日军5000多人,101师团花费了一个月的时间,在德星公路上仅仅前进了10公里左右。

也正是101师团始终无法与已经进入德安万家岭地区的106师团会师计划完全泡汤,使这支孤军被我军团团包围,日军左冲右突,始终无法突破包围圈,使这支部队除师团长松浦淳六郎等二、三百人侥幸逃脱以外,其余几乎被全部歼灭。日军第106师团这是中国军队第一次以正面包围的方式歼灭日军整个师团,创造了与“平型关”和“台儿庄”并肩的“万家岭大捷”,可谓是对日军以沉重的打击。

师长梁华盛率190师南浔线对日作战一战成名,很快就晋升为第十军中将军长,不过,兵源就是以他的190师为基础,然而,就在他当上中将军长不久,他出事了,原来,所部奉调第三战区(司令长官顾祝同),任钱塘江南岸(宁波至桐庐)总指挥官,负责确保浙东,防止敌军南下。谁知,一支日军在无耻汉奸带领下,突破防线偷袭他的第十军军部,被打得措手不及的梁华盛跳下河里泅水只身逃脱,这次兵败后顾祝同对他予以“撤职查办”,去掉一切军职回到老家,当然,也算是吃了一些苦头。

不过,毕竟他还是后台较硬,加上“围剿”红军和抗战都有功,仅半年功夫又官复原职,当上第四战区政治部主任、集团军副总司令等职,特别到了解放战争时期,他又摇身一变成为升东北保安副司令长官,一把手杜聿明因病住院期间,他又代行其职权亲率新一军、新六军北上接收东北,兼东北行辕副主任。特别四平街之战后,兼任吉林省主席,成为黄埔学生中当上省主席的第一人,又先后任长春绥靖公署主任、东北“剿总”副司令兼沈阳防守司令。

这时成为封疆大员的梁华盛可谓是志得意满,他身着毕挺的中将衔军装,搭专车带领部分随从人员入主吉林,公馆选在江沿街衣家小楼(以后迁到二道码头汉好熙洽的住宅)。省府设在新开门外原日本领事馆和伪满吉林市公署院内。中楼为民政厅,西楼是主席办公厅、秘书长办公厅和秘书处,东楼是会计处和广播电台。此时的他权力特别大,当年,吉林当地人流传着一句谚语:华盛到吉林,天高三尺三。意思是他的到来,地皮都被他给搜刮走三尺三了。可见其腐败程度到了惊人的地步。

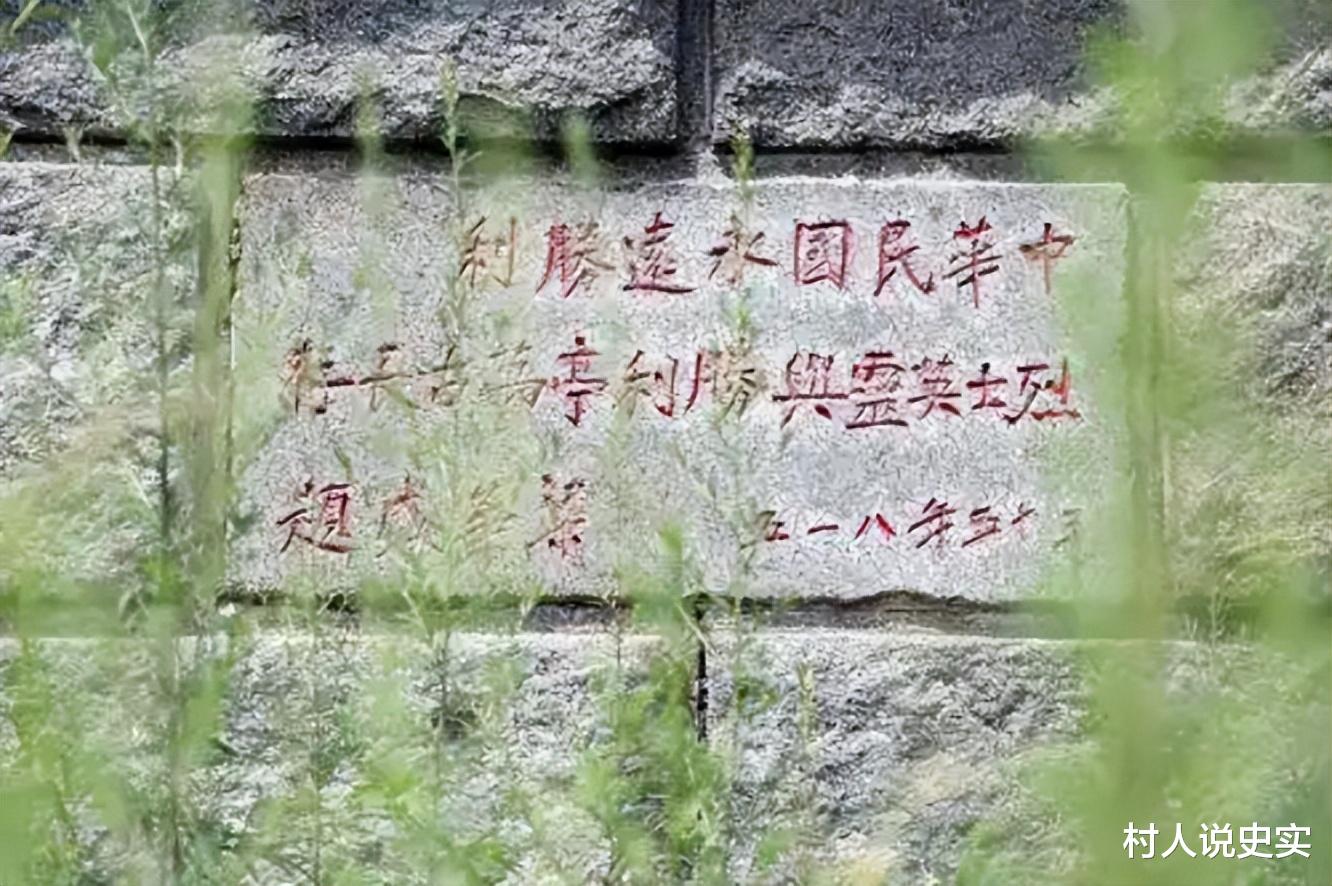

为此,他还在吉林的北山兴建了解座胜利纪念亭,该主体结构为钢筋混凝土建造,地基则添以碎石和基础混凝土,亭顶为木质宫殿式结构,配以绿色琉璃瓦。包括基础工程、立柱工程、架梁工程、亭顶材料、表面美化工程及杂费等,共花费了60万元整。亭子上部飞檐之下的木质结构多有彩绘云纹、梅花,飞檐之上有瑞兽装饰,整个亭子琉璃瓦盖顶,亭子最高处为椭圆形装饰,各种细节都体现了传统文化的魅力。梁华盛还亲自在上面题字。

梁华盛兴建的亭子并有题字

据后人撰文记载,梁华盛在任期间,唯亲是用,卖官鬻爵,大肆捞钱,重要职务都由自己的亲信担任,比如他的下属陈华伟、许世诚,小学同学周亿孚、大烟客钟震北、其叔叔梁春霆、侄子梁杰英等等,都是他的同乡或亲属。他为了发财实施官商勾结,从天津请来个名叫张德的商客,命他组织“吉林省工矿土产联营处”,经销白面、香烟、煤炭及其他土特产品等,并以联营处的名义向关内成火车倾销大豆,以省主席的名义,长期霸占营城煤矿,阻挠“东北资源委员会”接收,声称:“这地方还处在军事管制时期,我以副长官名义接收这个矿区,什么时候移交还不能肯定。没有我的命令,任何人不得接收。”其实,这个矿成了他的私人财产。

梁华盛的题字

梁华盛虽然在打仗方面曾经立了功,但他打着“忠勇”二字的名义,但在做官方面贪婪自私,胆大妄为,甚至是一手遮天,乌烟瘴气,民不聊生,导致民愤特别大,但接下来随着在东北的国民党军队一败涂地,辽沈战役失败后他离开东北回到老家广东最后风光不再,只得黯然退场。败走台湾再也不过问军政,成为了一名商人,改革开放后他以商人的名义曾经回到大陆,参观过一些曾经战斗过的地方,1999年病逝于台湾,终年95岁。