自1950年10月19日中国人民志愿军开进朝鲜后,毛泽东的注意力主要集中在朝鲜战场。抗美援朝战争的最终成败,说到底取决于国内的稳定和战争潜力。

到11月,5个军已经出国打上了,9兵团正在陆续开往朝鲜东线,19兵团已奉命集结。

能调的兵力差不多都调动了,一方面朝鲜战场可能还需增兵,同时,对付蒋介石“反攻”的兵力又有些单薄,这未免让他忧上心头。

14日,他在电报中严厉批评广西的剿匪工作,从遣词和语气上看,他是相当不爽的。但是,当他次日看到邓小平的一个报告后,心情为之一振。

这是邓小平7日给毛泽东和中央的综合报告。报告主要意见为:

1. 应积极支援朝鲜。二野先调3个军去,并把人员补足,第二批再调3个军去。

除正规兵团充实编制外,立即开始扩大20万人的地方武装,以利巩固后方秩序和将来补充前线之需要。同时逐步地普遍地建立人民武装,掌握最高不超过全县人口的5%。

2.加速土改步伐。12月起全区展开减租、反霸、退押运动,明年春耕结束后开始分田工作。准备明年2月前搞一土改实施细则,3月开始训练土改工作干部。

太好了!毛泽东猛吸了一口烟,眼前浮现出那个蓄着平头的小个子。早在中央苏区时,时任瑞金中心县委书记的邓小平就是毛泽东的支持者,毛泽东晚年还幽默地称其为“毛派”。

那个时候,邓小平与毛泽东虽然地位相距甚远,但心是相通的。现在,邓小平的这个报告可以说正合毛泽东之意。

毛泽东在为兵力发愁,邓小平说“先调3个军去,并把人员补足,第二批再调3个军去。”

在华东、中南都感到兵力不够时,这个承诺可谓一解毛泽东之忧。

11月15日,毛泽东看罢报告,以中央名义起草了给邓小平的复电:“十一月七日报告阅悉,各项意见都是正确的,请即按此施行。”

同时,他在报告上加了一段批语,转发各大区。批语说:“我们认为邓小平同志在这个报告里所提岀的各项意见都是正确的,请你们注意研究,在你区可采纳者则酌量采纳之。”

当日,毛泽东在批转这个报告后,又看到西南局关于镇反情况的报告。毛泽东再次提笔,以中央名义加批语将这个报告转发给各中央局及华南分局。

批语说:“我们认为西南局十一月十日关于西南反革命活动情况的分析及处理计划是很好的,特发给你们参照办理,并可转发给所属省市区委作参考。”

又次日,毛泽东又以个人名义起草了《关于转发西南军区剿匪简报第四号的电报》,电报说:

“西南军区对于剿匪工作极为认真,剿匪中执行的各项政策亦是正确的,故取得了很大成绩。”

15、16两日之内,毛泽东连续加批语转发了邓小平、西南局和西南军区的3份报告,给予“都是正确的”“很好的”“极为认真”这样的评价.

如此密集、如此高调地肯定一个大区的工作,是罕见的。

这3个报告涉及4个紧密联系着的大问题:出兵,土改、镇反、剿匪。要出兵,要土改,就得尽快剿灭土匪,就得镇反,而匪患的“根治则有待于土地制度之改革”。

在邓小平11月7日向毛泽东承诺分两批调6个军去朝鲜战场时,西南还有近20座县城(主要在贵州)为土匪所占领,估计股匪(不算散匪)还有10万人以上。

西南军区共12个军,当时,包括准备进藏的18军的1个师都还在剿匪。

准备第一批调出的是第12、第15、第60军。

其中12军34师、36师和后来编入12军入朝的11军31师在川黔湘鄂边剿匪,35师兼璧山军分区在配合地方进行清匪、反霸、减租、退押运动。

15军全部在滇黔川康边区会剿。60军179师在西康的懋功、靖化的藏区剿匪,180师一部正参加川康边区会剿,186师(本属62军,编入60军入朝)在黔东南进剿。

至于准备第二批调出的第10、第11、第16军,则全部都在剿匪。

上述6个军所属各师,除15军的2个师外,其他都兼着军分区或警备区,有繁重的地方工作任务。

这与四野、三野的情况有很大不同,他们调到朝鲜的部队是预留机动部队,基本没有剿匪任务或任务不重,而西南军区唯一的机动部队15军也在剿匪。

要分两批调出6个军,这是一个很难下的决心。不但要有魄力,而且要有办法。邓小平向毛泽东拍胸脯,有把握吗?

这是他与司令员贺龙等负责同志反复权衡的结果,是一个需要经过巨大努力才能兑现的承诺。

邓小平说。抗美援朝是大局,中南、华东、西北都派部队去了,西南虽然解放最晚,剿匪任务很重,但我们要替中央分忧,服从大局,两批去6个军。

贺龙吸着烟斗,扳着指头算账说,中南去了5个军、华东去了3个军,他们的海防任务都很重,要准备打老蒋,再抽兵就很困难了;

西北部队少地域大,只有3个兵团,也去了3个军;我们出兵多一些是理所当然的。

要抽出6个军抗美援朝,野战军就必须尽快从剿匪战场脱身,完成边沿区会剿。

在邓小平11月7日向毛泽东承诺分两批出6个军时,3个大的会剿区的战斗还正在进行之中。

也就是说,准备第一批调出的部队,必须在本年12月至明年3月以前完成剿匪任务,必须加速再加速。

根据以往的经验,会剿中的军事打击往往只须5天左右时间,而发动群众,匪的时间是军事进剿时间的10-20倍。

因此,加速的潜力在后阶段,速发动群众。而要迅速发动群众,不能光凭武器和嘴巴,此次会剿,赋予剿匪部队三项临时权力。

第一,负责会剿的最高首长指挥会剿区的一切工作。这是在特殊情况下,党政军真正形成合力,加快剿匪进程,收复一地就能巩固一地的重大举措。

第二,在新收复地区转入清剿阶段时,由部队的班长,排长,连长、指导员暂时担任保(村)长、乡长、甚至区长。

为什么要这样做?不是有地方党委、政府和工作队随军开进吗?此次会剿区内的县政府从1950年初被土匪逼出或主动撤出后,已经“流亡”了半年到8个月。

县委、县政府手中空空,地委也一时没有那么多干部给他补充,特别是乡以下往往很难派出干部,到保(村)一级,就一个也没有了。而发动群众的关键是在基层。

因此,以军队基层干部暂兼农村基层职务,首先宣布取消旧乡保政权,解散乡保武装,收缴其武器,将旧乡保人员加以甄别,罪恶严重者关押,如此可解除群众顾虑,防止其通匪。

这与解放初期的政策截然不同。当时,旧乡保制度原封未动,利用其帮我征粮,结果在1950年的春季匪乱高潮中,许多乡保长成了匪首。教训相当深刻。

当时是不得已而为之,现在情况不同了,不可被同一块石头绊倒。部队临时接管了政权特别是基层政权,群众有部队撑腰,发动就比较容易了。

第三,给会剿部队就地处决匪首的权利。西南军区对罪大恶极的匪首及时报请镇压,而不是等到剿匪任务完成后再审判。

从部队执行这一指示的情况看,有的部队把“及时”规定为时间一般不超过5天。

有以往成功的经验,又有了上述三个权力,各会剿区的进展都相当顺利。

从1950年11月开始,八面风雨会贵州,川黔湘鄂边、川康黔滇边、湘黔桂边,三大会剿同时展开。而剿匪部队除17军外,都是准备要开赴抗美援朝战场的。

川黔湘鄂边会剿的主力是11军31师(后编入12军入朝)和12军34师(兼重庆警备区)、36师(兼涪陵军分区)各一部。

会剿能否按期完成,事关12军能否按期集结开赴朝鲜的大局。

川东军区副司令员曾绍山在接受会剿总指挥的任命后,只知道要尽快完成剿匪任务,还不知道西南军区已内定由他重组12军赴朝作战。

曾绍山摊开地图一看,心里顿时感到沉甸甸的。按照军区给他划定的会剿范围,川黔公路以东之川黔湘鄂边区,纵横千里,全是山区,地形极为复杂。

这么大的范围,要求在3个月至半年内剿灭50人以上的股匪,欲速则不达,一口吞不下。

他决定将会剿分两期进行。第1期集中全部20个营的兵力先进剿贵州务川、道真、正安、德江、沿河5县之匪;

第2期以14个营进剿黔东北乌江以西的思南、印江、江口、铜仁、松桃5县交界处的梵净山地区之匪。

9月8日,在綦江江县东溪镇,曾绍山召开第1期会剿会议。虽然原来对黔东北的严重匪情有所了解,但听了务川、道真等5县县委领导的汇报后,他未免还是大吃一惊。

解放后,这5个县的县委、县政府在主动撤出后已经“流亡”半年以上,政权完全为匪特所掌握,一切回到解放前。

在这一地区的土匪武装番号很多,互不统辖,但各路匪首在7月在沿河、务川交界的中寨会商,统编为“川黔湘鄂民众自卫军”.

以四川酉阳匪首陈镣为总司令,下编7个纵队,委任了各县县长,强行“三丁抽一,五丁抽二”,迫民为匪。

此番会剿,无异于在这5县打一场第二次解放战争。重新解放这5座县城并不困难,困难在捉尽匪首,建立巩固的基层政权。

根据匪情,曾绍山将把会剿部队分为4个集团,布置了三层封锁线,实行“铁壁合围”。

这已不算新鲜,新鲜的是在军政配合的方式和基层建政上。

曾绍山要求各县县委详细汇报,全县有多少个乡,多少个保(村),有多少干部能组成工作队随军开进,一个区、乡一个区、乡地落实接收干部。

由于县政府长期“流亡”,干部根本配不到乡一级,有的区也配不上,地委正在想办法支援。

怎么办呢?由部队抽调一批班长、排长和连队干部暂代保(村)长、乡长、区长,具体落实到单位和人头。军地双方“对账”,弄得明明白白。

暂代保(村)长的班长在农民协会主席兼自卫队队长产生后,在会剿结束时归建;暂代乡长、区长的军队干部届时根据实际情况或归建或留在地方工作。

9月22日会剿开始,至27日,5座县城均被收复,匪首虽大多在逃,但逃不岀我布置的三道封锁线,匪副总司令史肇周、蔡世康在封锁线内被击毙。

部队分散展开发动群众,代理保长、乡长、区长上任行使职权,宣布废除旧政权,解除旧乡保武装,把旧人员集中到区里受训。

见此,群众眉开眼笑了,但还有顾虑,因为抓到的匪首大多还未作处理,漏网匪霸则大造谣言,说“解放军一走,某某就会回来”,吓得胆小百姓不敢动弹。

会剿指挥部于是决定,公审枪决一批群众特别痛恨、特别害怕的匪首。5县共就地公审处决匪首300余名。

这300人一杀,群众的胆子就大了,纷纷要求参加农会和民兵组织,出现了一个军民携手捕捉散匪的高潮。

9名土匪在逃跑中被站岗的农协会员发现,一声口哨,当即汇集起50多名拿着棍棒、扁担的农民,捉到6名,3名逃到山上土匪,也被连夜搜出。

务川稳平乡的一位农民发现6名土匪藏在一片山林中,跑了15公里路来向部队报告,带路将土匪抓获。

通过为期50天的发动群众,剔抉清剿,会剿区5个县基本净化。第1期会剿共歼匪28275名,缴获轻重机枪90挺、长短枪11267支。

主要匪首除纵队司令杨通贤、黄守瑛2人漏网外,悉数被歼。指挥部决定,除留31师3个连协助地方清匪反霸外,其他部队于10月10日撤出,转入第2期会剿。

第2期会剿的目标是以梵净山为中心的思南、印江(县城为匪所占)、江口、铜仁、松桃等5县交界地区。

梵净山是武陵山脉的主峰,为原始森林所覆盖,顶峰名“金顶”,海拔2490米,终年积雪,隐于浓雾之中。

此山自古为土匪窝,解放后被匪特作为根据地,驻有黔东北匪特的最高领导机构一-“国民党川黔湘鄂边区整理委员会”。

起义复叛的国民党327师师长彭景仁、49军参谋长熊启厚分任正、副主任,委员都是各县之恶霸地主、惯匪头子。

还有从四川窜来的“川黔湘鄂民众自卫军总司令”陈铃,“川黔游击师师长”杨卓之等。

面对我之会剿,匪“整理委员会”主任彭景仁先后两次召开匪首会议,提出“宁可饿死在山上,也决不许下山投降,对逃兵立处决”。

梵净山

他这一做法正好符合我战术企图:将土匪赶进梵净山一举聚歼。

会剿部队共14个营,从11月17日开始合围,至20日将土匪主力3000余人挤压到梵净山一条4公里长的山谷中。除数百人被击毙或投降外,其余钻入原始森林。

可悲的是,土匪害怕下山被枪毙,大多在山上冻饿而死。我搜山部队在山洞里,草棚中见到成片的骨瘦如柴的土匪僵尸,还有吊在树上尸体。

彭景仁等匪首要土匪“宁可在山上饿死,决不下山投降”,自己却在我合围前就溜下了山,一个月后依然被农会成员抓获。

梵净山会剿共歼匪12797名,缴获轻重机枪30挺,长短枪6331支。

匪首除“川黔游击师”师长杨卓之逃回四川秀山未获外,其余全部被歼。

川黔湘鄂会剿彻底清除了该地区的匪患,各参剿部队于12月中下旬分批归建。曾绍山奉命重组12军准备入朝。

15军是西南军区确定的第一批入朝的部队。在邓小平给毛泽东写综合报告时,军长秦基伟尚不知部队将要入朝,正在指挥川康黔滇会剿。

川康黔滇边包括四川的古蔺、叙永、兴文、琪县、筠连、高县、屏山、雷波,云南的威信、镇雄、彝良、水富、大关、绥江、永善、盐津,贵州的威宁、赫章等20余县以及西康的大凉山地区。

威宁、赫章、兴文三座县城为匪所占。边区的1号匪首为“川滇黔军政委员会”主任兼总司令罗湘培(起义复叛的国民党独2师师长,“反共救国军第8兵团”司令);

2号匪首为负责政治的云南昭通原专员兼东昭保安司令安纯三。

秦基伟将进剿部队分为东、南、西、北四个剿匪集团,互相配合,分片包剿,要求是八个字:“除恶务尽,不留后患”。

会剿从9月26日开始,12月底结束,歼匪3.7万余人,主要匪首或被击毙,或被生擒。

北集团由44师师长向守志统一指挥本部(欠1个团)及43师2个营,围剿滇东北股匪。

东集团由军部直接指挥第132团、军侦察营及泸县、毕节军分区部队,围剿川南叙永、古蔺之股匪。

西集团由乐山军分区副司令员梁俊亭统一指挥乐山、西昌、宜宾军分区各1个团及43师3个营,围剿大凉山龙定洲股匪。

45师师长崔建功指挥南集团进剿威宁、赫章地区的罗湘培。

崔建功

罗湘培1950年4月一手策动了起义的国民党271师的叛变(师长刘鹤鸣未叛,被救出),把我派驻该师30多名军代表捅死于一座枯井里。

他又乘我麻痹轻敌之机,伏击我16军47师141团团部和1营,致我伤亡200余人(为西南剿匪伤亡之最)。

罗湘培凭着这一“战绩”和数千正规军部队,被蒋介石任命为“反共救国军第8兵团司令”,下辖3个军。

此次会剿,崔建功师长侦知罗湘培决定避我锋芒,分四路分别向镇雄、毕节、宣威、织金方向突围,遂请示提前于9月16日发起攻击,一举攻占威宁、赫章县城。

紧接着分四路展开追击。追击部队昼夜不停,连吃饭也不歇脚,一律于行进中啃玉米棒和土豆。

罗湘培带着警卫营约600人逃到毕节马白善时,被我45师133团追上,在走投无路之际拔枪自毙。

5个月前,他一手策划了在阳长对141团的伏击,也许没想到今天恰好死在了141团武工队的面前,正合了冤冤相报的一句老话。

其他三路追击部队也都完成了各自任务,毙、俘大匪首廖兴序、陈守钧等。

是役共歼匪8000名(其中师以上匪首61名,击毙或就地镇压20余名),匪“第8兵团”自此灰飞烟灭。

北集团负责剿灭第二大匪首安纯三匪部。此人是昭通的地头蛇,老巢在镇雄、威宁、彝良三县,最得力的干将是威宁惯匪、“反共救国军教导师师长”陇承尧,盘踞在威宁县城。

他自恃威宁地处云贵川三省交界处,地势险要,解放军不敢贸然进攻。

我43师副师长雷展如带领127团1营隐蔽于威宁县城周围,由营长李忠高带2连轻装跑步进击县城,直插县政府。

民国云南威宁县城

陇承尧没料到我部队如神兵天降,慌忙坐上滑竿出逃,被击毙。

陇承尧死后,安纯三失去了一条臂膀,与我玩起了“跳蚤战术”,将土匪分散在90多个由山洞改造的大地堡里。

我大部队来,他钻进地堡隐蔽;大部队一走,他就跳出来四处抢掠。

128团执行掏洞的任务,团长范金标和副团长郝世贵带着团部来到镇雄龙里坝一个村寨。警卫员支起一个小锅烧水,因柴火太湿,拿着个吹火筒边吹边烧,被浓烟呛得眼泪直流。

一个农家大嫂走来热情帮忙,警卫员便把烧水的事交给了她。约一小时后,水烧好了,警卫员首先拿来团长、副团长的水壶灌水,农家大嫂又热情代劳了。

两位团首长口渴难耐,正等水喝。喝罢开水,两人准备集合队伍出发,突然副团长郝世贵肚子痛得倒在地下,团长范金标弯腰去扶他,也突然呕吐不止。

中毒了!警卫员大叫:“快找农家大嫂,水是她烧的。”可她早就溜得没影了。

范金标

事后查明,她是地主袁吉三的老婆,受匪特指使,把砒霜放在了水壶中。卫生队马上展开抢救,情况报上去,陈赓司令员发来慰问电,张显扬师长、薛韬政委电告解毒药方。

可惜副团长郝世贵已经闭上了眼睛,团长范金标因为身体强壮,命是保住了,但他只能躺在担架上指挥。

安纯三匪部的90多个山洞地堡,就是他躺在担架上指挥部队攻克的。

此次会剿毙、俘除安纯三外的所有匪首。他逃往昆明,被抓获枪决。想当初陈赓司令员请他到昆明担任省政府参事,他不来;现在没人请他来,他却来了,来送死了。

湘黔桂边包括贵州的长顺、惠水、紫云、罗甸、荔波、独山、平塘、册亨、望谟等县,这一偏僻边区长期为匪所占,“满城司令半城兵”。

贵州军区决定将这一会剿区分为5个合围圈。

5个合围圈,以长紫惠地区的土匪最多,有7000余名。这里的头号匪首是“贵州人民反共自救军总司令”曹绍华,手下有5000余人。

他53岁了,好色不减当年。见长顺县鸡场乡的女人漂亮,居然令土匪将所有年轻女子不论婚否统统赶到大街上供他选美。

他相中了陈孟义的妻子,命人推进一顶预先准备好的大花轿,就在花轿中对陈妻施暴。

曹绍华是平坝县人,地主出身,威廉社(贵州最大的帮会组织之一)的龙头大爷,“自然领袖”,曾参加谷正伦的雪涯洞的“游干班”受训。

1950年2月,就是他率先发动土匪暴乱,先后攻打贵阳附近的清镇、青岩、平坝、花溪等城镇。

据贵州军区参谋长潘焱回忆:“当时,这些地区的我军部队,几乎每天都有曹匪破坏活动的电报发到军区。”

潘焱

3月25日,曹绍华组织4000余匪徒,配备82、60迫击炮17门、轻重机枪32挺,围攻惠水县城。我17军随营学校奋起反击,激战3天,才将曹匪击退。

他虽然没有攻下惠水县城,但因我收缩兵力,长顺、紫云两座县城和惠水的部分地区被他完全占领,共25个半乡沦为他的统治区。

他在长顺威远镇正式建立"贵州人民反共自救军司令部”,下编7个师,所委派的师、团长都是当地惯匪或“自然领袖”。

曹绍华给土匪每人发一顶斗笠,人称“斗笠军”,要求土匪队伍每天早晨必须升青天白日旗,出早操。

这次长、紫、惠合围,集中了20个营的兵力和安顺地区的1000多名民兵,由贵州军区参谋长潘焱指挥。

参剿部队刚刚结束黔东北会剿,要把部队从黔东北调到黔南,很难做到不漏风声,而一旦让曹绍华得到消息,他就有可能提前跳出我包围圈。

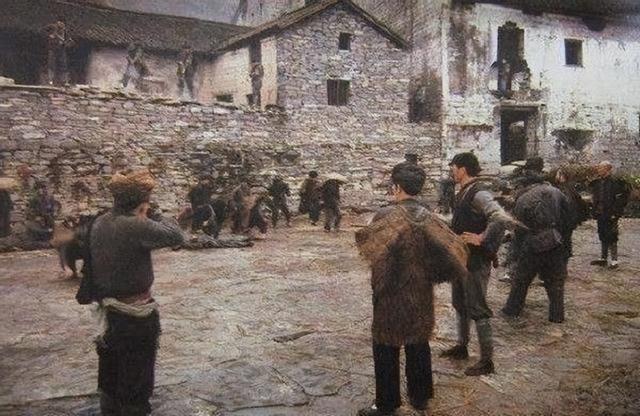

解放军奔赴剿匪战场

这时,正好贵州省委、省政府要慰问剿匪部队,潘繼参谋长心生一计,将剿匪部队大摇大摆地开进贵阳城,摆出一副收兵回营的架势。

贵阳市民敲锣打鼓,从郊区把剿匪部队迎进了市内,连续3天部队在城内看戏会餐、搞军民联欢,一派刀枪入库,马放南山地情景。

侦探把这些情报传给曹绍华,他便高枕无忧地照样天天当新郎。

他没料到的是,16军46师138团1营根本没有进贵州城,已秘密从贵定直奔边阳,6天走了300多公里,一下卡死了贵州通往广西的通道。

其他部队从剧院出来之后,连夜出发,向合围点上集结。

因为行动秘密迅速,在我47师140团到达封锁线时,曹绍华的第二副司令兼广顺县县长韦毓英还在召集土匪升青天白日旗,等他发现情况时,外逃已经来不及了。

在我布置的封锁线上,50米一个哨棚,30米一个哨兵,要道上埋上地雷,扎上草人。

曹绍华的“第一副司令兼第2师师长”牟开荣跑到合围线上,见树上贴有“此处有地雷,禁止通行”的字条,便绕过去继续往前走。

没走多远又看一块大石头上贴着一张字条“此处有地雷,谁走谁倒霉”,吓得不敢迈步了,便折返回去,被埋伏的战士一举活捉。

封锁线上的大动静,吓得土匪成了惊弓之鸟,没命地往包围圈里缩。老百姓看了觉得很新鲜,就自愿参加合围,所以封锁线上的人越来越多。

长紫惠战役共歼匪7477名,其中曹绍华以下匪首1272名,处决匪首668名,我伤亡129名(牺牲49人)。

湘黔桂会剿的5个合围圈都取得完胜,16军从此结束进剿股匪的任务,可以机动了。

从1950年12月开始,西南军区参加边区会剿的部队陆续撤回归建,集中整训,准备入朝。剿匪的征尘未洗,又要奔向异国战场。

到1951年4月,两批6个军(第一批12、15、60军,第二批10、11、16军)全部调走,两批的间隔时间只有短短两个月。有的部队从剿匪战场撤下来不到半个月就开拔了。

掐指算来,西南军区剩下的主力部队除云南的13、14军和进藏的18军保留完整建制外,其余的17、61、62军的番号已被撤销。

主力师如62军的186师等大多编入上述6个军,而且还要抽调精干官兵补充入朝部队,所以剩下的部队即使暂时保留师、团的番号,其实很不完整了。

1949年底刘、邓、贺率60万大军进军大西南,现在兵力一下显得相当空虚。

比如由3兵团所兼的川东军区,所辖第10、11、12军全部入朝了。

为填补空虚,中央军委于1951年1月指示成立西南军区公安司令部,给了4个师的番号,即公安第6师(川东)、第7师(云南)、第8师(贵州)、西南军区公安师。

虽然釆取了严格的保密措施,但部队如此大规模地集结调动,不可能瞒过残存匪特的眼睛。他们眉开眼笑,以为“翻盘”的机会终于来了。

在懋功(金川)地区剿匪的60军179师两个团奉命归建后,匪特立即发起反攻,茂县军分区的4个连难以抵挡,被歼两个排,不得不撤出刚被179师解放的懋功和靖化两城。

腹心区残存的匪特大造谣言,说什么的都有。诸如:

“第三次世界大战真的打起来了,解放军在朝鲜吃了败仗”“蒋介石现在是五大国统帅,带兵反攻了”“国军已经占领了北京、上海,四川的部队是调去救驾的”,等等。

在当时传媒不发达的情况下,这些谣言是有杀伤力的。因为不少老兵补充给了入朝部队,地方部队多是新兵。成群结队的新兵家长来到部队,要求放他们的儿子回家。

一个严峻的新情况摆在邓小平和西南局、西南军区的面前,6个军调走后,靠谁来清匪?靠什么来防止匪情反弹?

邓小平根据之前剿匪经验,认为剿匪光靠部队是不行的,必须彻底发动群众,而要发动群众。

在整个剿匪斗争中,说得最多、从头说到尾的一句话是“发动群众”,各级的指示无不一直强调发动群众。

但直到镇反和减租退押运动之前,几乎所有的各级文件中又说“群众尚未真正发动起来”。这是为什么呢?

因为此前发动群众的手段有限,一靠部队官兵做好事,二靠口头宣传,三靠救济穷人。

这些虽然都必不可少,但局限在方法层面,没有政策层面的“武器”。

邓小平则认为“清匪必须与反霸、减租、退押或土改相结合进去,必须杀掉匪首、惯匪恶霸”,就是发动群众的政策“武器”。

在邓小平主持下,西南大区各级政权立即建立了有党外人士参加的清匪委员会。

一般来说,党外人士是拥护剿匪的,在剿匪初期积极参与劝降,对尽快消灭股匪、稳定社会秩序起到了积极作用。

但随着剿匪斗争的深入,特别是镇反、清匪、反霸、减租、退押、土改运动开始后,一些恶霸地主纷纷向党外人士告状,而部分党外人士与地主有天联系。

如果实行关门主义,把他们排除在运动之外,只会增强他们的疑惑,甚至产生对立。

只有让他们参与进来,亲历其中,他们才能了解匪霸的罪恶,人民的愿望,从不理解到理解,从疑惑到拥护。

西南各省区的剿匪委员会的组成人员中一般都有1名民主人士、1名起义将领。

其中川南区有2名民主人士、1名资本家、1名起义将领;贵州省有1名民主人士,3名起义将领,1名少数民族代表。

专区、县、区的清匪委员会也吸收党外人士参加。

在进入清匪、反霸、减租、退押阶段后,匪特与封建地主阶级的联系就暴露无遗了,反霸反的就是恶霸地主,清匪也必然要清到一部分地主的头上。

据温江军分区的统计,全区解放前夕参加了成都“游干班”培训的学员共1034名,其中地主恶霸有442名,占44%。

另据贵州长(顺)、紫(云)、惠(水)合围对被处决的668名匪首的成分统计,地主兼匪首的占38%,惯匪兼地主的占12.2%,两项合计占50.2%。

剿匪初期,剿的多是国民党残余武装和新建立的游击武装,匪首多是国民党军地官员或特务,暂时没有涉及地主恶霸。

进入清匪阶段后,匪首多是地主恶霸、惯匪以及潜伏的特务。让党外人士参与清匪和反封建的斗争,对他们本身也是一次教育。

反霸的霸是指恶霸。何谓恶霸?词典上一般释义为:独霸一方,欺压人民的坏人。

但当年反霸斗争所反的不是泛指的恶霸是特指的恶霸。各地区和县在运动开始前都对恶霸作了政策界定。

川东万县地委在《关于反霸斗争中一些问题的规定》中对恶霸的定义是:

“即地主阶级中最凶恶的、政治上极反动的分子,现在公开当权或背后当权,或不久以前曾经当权的地主阶级当权派,为群众所最痛恨者,就是恶霸”。

云阳县委在1951年1月21日的《有关政策指示》中进一步明确:

“凡称恶霸,是指地主阶级当权派,依靠或组成一种反动势力,称霸一方,为了私人利益,经常用暴力和权势去欺压与掠夺人民,造成人民生命财产重大损失,査有实据者。”

这里有三个关键词,一是地主,二是当权派,三是暴力。这样就把一般地主与恶霸地主区别开来,把一些虽然蛮横但非地主的人划在恶霸之外。

减租是在抗日根据地就实行过的政策。所谓“租”是地主向佃户出租土地所收取的租粮。

据国家统计局公布的统计资料,全国土改前,占农户总数不到7%的地主、富农,占有的土地为总耕地的50%以上;而占全国农户57%的贫农、雇农,仅占耕地总数的14%。

地主人均占有耕地为贫、雇农的二三十倍。

而在新解放区,地主占有土地的比例远超出全国的平均比例。

据川南泸州地区的统计,全地区地主占农村人口的6.7%,占有土地69.87%;富农占7.9%,占有土地7.88%;中农占29.45%,有土地10.45%;贫农占47.13%,只有土地6.35%;。

向地主租种土地的主要是贫雇农,也有佃中农和极少量家里劳动力多的佃富农。

地主所收取的租额高达收获量的50%以上,且不是按当年的实际收获量计算,而是按好年景确定的一个常数,为防止佃户在遇到天灾人祸时交不上租粮。

佃户每年都要向地主交纳高额押金,四川叫“稳首”,数量多少由地主说了算,而且即使交够了租粮也不退回。

四川地主的生活

此外,佃户每到夏秋收获时,要给地主“送新”,即把第一笔收获送给地主尝新;逢年过节还要送礼,服无偿劳役。

解放前夕,货币不断贬值,地主就不断加租加押,欠了地租和押金的农民被迫向地主借高利贷,因此很多人被逼得家破人亡。

民谣中有“穷人头上三把刀,租重押贵利钱高”的哀叹。要发动群众,不动这“三把刀”,群众是发不动的。

1950年3月10日,西南军政委员会就颁布了《减租暂行条例》,规定“凡地主、旧式富农所出租之土地,其租额一律按照原租额减低25%,简称为“二五减租,三五交租”。

另外规定“凡出租土地者,均不得预收地租或地租以外的任何变相剥削。”

只规定不准收押金,还没有涉及退押问题。但就是这个比较温和的规定,也遭到地主阶级的强烈反抗,在大多数地方成了一纸空文。

在股匪被剿灭后,减租、退押才有了可能。退押比暂行条例的规定进了一大步,要求地主和出租土地的富农将历年来所收的押金全部退还给佃户。

时间起点各地区有所不同,最远的从1937年算起,最近的从1945年算起。川东的云阳县是从1940年算起。

关于退押,还涉及毛泽东在湖南湘潭韶山乡的老家。1950年底,韶山的减租、退押工作已经进入尾声,准备开始土改。

毛泽东的父亲毛贻昌是个能人,在湘军当了几年兵回来,不仅把祖父典当出去的田产赎回,又新买了一些地,使田产达到21.9亩,年产稻谷约4吨。

另外,他还兼做大米和牲畜的买卖,资产达到两三千元,成为韶山冲有名的财东。

按照土改法规定,毛家的成分应该划为旧式富农,他家所收农民的押金应该退回,非自耕的土地也应征收分配,但毛泽东是人民领袖,动他的家合适吗?

毛泽东故居纪念馆

这让韶山乡农民协会主席兼乡长毛寅秋十分为难,无奈之下他给毛泽东写了一封信。信上说,家乡人民在党的正确领导和您的亲切关怀下,土改已进入划定成分和分田阶段。

您老是知道的,韶山山多田少,初步计算人均九分三(0.93亩)左右。不知您老一家几口人分田,特向您汇报,请指示。

毛泽东一看就明白了毛寅秋的难处,他沉思良久,把儿子毛岸英和毛岸青叫来,告诉他们毛家按政策毫无疑义应划为富农,让他们回老家一趟,向农民协会转达他的意见:

第一,划为富农,则无旁议;第二,所有财产分给农民,带上300万元(旧币,1万约相当于新币1元),作为退押金;第三,人民政府执法不徇情,照政策办事,人民会相信政府。

就这,毛泽东家的财产分给了农民,退了300元押金。

西南因解放最晚,减租、退押和土改的进度比湖南稍晚。以川东云阳县为例,1950年3月,全县7个乡曾相继发生匪特暴动。

暴动平息后,社会秩序趋于稳定,但匪首余化东、余伯周等未被抓获,各级农民协会和农民武装自卫队虽已建立,但其中不少领导成分严重不纯。

据县委10月26日给地委的报告说:全县有28个乡、390个保已正式成立农民协会,其中保一级农协会半真半假的158个,假的65个。

清匪、反霸、减租、退押运动就是在这一背景下开始的。

县委首先选择在水磨乡六保进行试点。该保当时有181户,893人,全保土地常产量折稻谷约11.02万公斤。

其中9户地主,家庭人口57人,所占有的土地常产量折稻谷7.16万公斤,占全保土地常产量的65%;

贫农102户,435人,所有土地常产量0.38万公斤,仅占全保土地常产量的3.5%,靠佃种地主的土地为生。

绘画《减租会》

解放后,地主仍暗地操纵保甲,虽建立了农协组织,有会员227人,但松懈无力,不敢与地主作斗争,对减租、退押的顾虑很大。

军地联合工作组首先从整顿农会入手,大力宣传清匪、反霸、减租、退押的政策,打消农民顾虑,清洗农协干部4人,增加会员到326人。

同时建立自卫武装,队员24人,配枪7支。宣布废除保甲制度,建立了村政委员会和村民小组,由农民协会行使政权职能。

接着培养苦主,斗争地主。农民在斗争中提高了觉悟,便与地主一笔一笔算账,实行减租、退押。

全保共减租折稻谷30580.2公斤,退押折稻谷35618.4公斤,两项共计折稻谷66198.6公斤。得果实户共141户(含中农39户),占总农户数的78%。

试点结束后,县委即培训干部,介绍水磨试点经验,培训完干部,运动即全面展开。其中过程纷纭复杂,不去细说,只说减租、退押不是和平进行的。

因这一阶段尚未分地,也就是说大多数土地的产权还是地主的。恶霸地主便以退佃威胁佃户,加上剿匪中漏网的匪特还潜伏着,吓得许多胆小的农民不敢抬头。

不镇压一批恶霸地主,减租、退押就进行不下去。县里成立了人民法庭,是一个临时性司法机构,其职责主要是镇反,配合清匪、反霸、减租、退押。

对民愤极大、罪恶累累的恶霸地主开斗争大会,公审后当场枪决。全县共枪决恶霸地主302人、匪特310人,收缴各种枪支120支,子弹1.3万发,手榴弹91枚。

最后全县共减租1816.3万公斤,占应减数的46.5%(剩余部分分别釆取减、缓、免的办法处理)。

减租数除去公粮负担,农民实得1623.1万公斤;全县应退押金折稻谷5853.6万公斤,实退2900.07万公斤,占应退的50%。

1950年度西南的公粮任务为30亿斤,仅减租所减的租粮抵扣公粮任务后,农民还有较多剩余。

再加上退押退出来的(约占减租数的1/3以上、1/2以下),农民得到的胜利果实在1950年公粮负担的2倍以上。

不少农民像过年一样,喝酒庆祝。当时有人要求发一个文件煞煞铺张浪费之风,邓小平讲,农民好不容易翻了身,改善一下生活也应该,但要引导农民把胜利果实用到发展生产上。

贫苦农民家中有了粮,自卫队手中有了枪,恶霸被镇压了,这个时候,清匪就真正成了群众运动。

从1951年起,西南的土匪活动范围越来越小,到年底已经绝迹。