1949年9底,解放军第四、第十五兵团分三路从江西南下广东,10月上旬相继攻占韶关、清远,广州门户洞开。但恰在此时,衡宝战役也到了最紧张、最关键的时刻。

当东路军占领英德、逼近广州之际,中路军在湖南衡宝地区包围了白崇禧部4个师。

10月10日是中华民国的国庆日,又称“双十节”,这一天恰是衡宝战役发起总攻的日子。

林彪等第四野战军首长判断,湘南地区白崇禧部兵力尚占优势,白崇禧部其他各军可能回头北援,而韶关至广州之敌正向铁路以西撤退,必将放弃广州。

为了集中兵力消灭白崇禧集团,林彪等四野首长对广东战场的下一步行动有了新的考虑。

10月10日7时,林彪、邓子恢、谭政、萧克、赵尔陆等四野领导人联名致电中央军委,建议第4兵团直插桂林、柳州,集中兵力歼灭白崇禧部。

电报最后请示:“如何,盼即复。”可见林彪等人对此问题极为关切。且此电只报给中央军委,并未注明发叶剑英、陈赓等华南分局及各兵团负责人。

或许林彪预计陈赓可能会有不同意见,因而希望由军委作出决断。

得知有可能在湘南与白崇禧主力进行决战,毛泽东非常高兴。在尽快消灭白崇禧主力这一点上,毛泽东与林彪是完全一致的。

当日23时,毛泽东即以中央军委名义电复林、邓、谭、萧、赵等人,并告叶剑英、陈赓:

“十日七时电悉。(一)你们已抓住桂军四个师于祁阳以北,其余敌军亦正回援,我军有在湘桂边区歼白主力之可能。闻之甚慰。

(二)完全同意你们的提议,陈赓兵团即由韶关、英德之线直插桂林、柳州,断敌后路,协同主力聚歼白匪。此计划如能实现可以大大缩短作战时间,请即径令施行。

(三)邓华兵团及曾生林平等部独立相机夺取广州。

如何部署,由叶、方、邓、赖筹商电告。

据笔者分析,林彪等四野首长向军委建议暂不进攻广州,改向广西集中兵力,除电文中所述理由外,可能还有以下两点考虑:

一是林彪对歼灭桂系主力极为重视。1946年在东北战场上林彪即与白崇禧交过手。

当时敌强我弱,林彪被迫率部由四平一直退到哈尔滨。而身为国民党政府国防部长的白崇禧曾亲临前线督战,白一直对此战洋洋自得。

这次四野大军南下,对手又是白崇禧,林彪自然要千方百计寻歼白匪主力。

白崇禧号称“小诸葛”,不仅跑得快,脑袋也转得快,逃跑时像条泥鳅,逮住机会又像恶狼似的回咬一口。

8月中旬,著名战将钟伟任军长的49军146师因轻敌冒进,在湘乡县永丰镇青树坪中了白崇禧的圈套,损失了好几百人。

毛泽东也曾在10月7日的电报中提醒林彪对白崇禧不可小看:“白崇禧指挥机动,其军队很有战斗力,我各级干部切不可轻敌,作战方法以各个歼灭为适宜。”

现在消灭白崇禧主力的机会终于来了,林彪希望做到万无一失,确保有“迅速消灭敌之绝对把握”,因而动了暂不解放广州的念头。

二是林彪对情报来源非常确信,因他在白崇禧的华中军政长官公署里安插了两把尖刀,对桂系部队的行动了如指掌。

原来,国民党京沪杭警备司令部衢州情报搜集所少将主任陈达(陈显春),经原国民党政府国防部保密局设计委员会主任张严佛做工作,在长沙和平解放时已经秘密起义。

8月上旬,陈达亲赴桂林,策反了自己的两名老部下:白崇禧长官部二处上校副处长刘万寿(刘子洛)和三处上校课长孟繁章。

为了及时传送情报,陈达又找到另一名老部下,原在江西军统电台任主任报务员、现任国民党交通部民用航空局桂林无线电台台长的伍本森。

经过一番动员,伍同意利用其掌握的民航无线电台向四野总部传送情报,从8月中旬起逐日保持电讯联络。

解放战争时期,国民党内部人员向解放军提供情报的事时而有之,可利用国民党的电台为共产党提供军事情报,似乎没有第二例。

林彪在衡宝、广西战役中所拟的电报经常有“密息”字样,由此可看出端倪。

林彪以如此肯定的语气建议军委改变重大作战部署,确实是有可靠的情报来源为依据的。

据说,刘万寿曾当面向四野联络部的领导提出,可以利用定时炸弹把白崇禧干掉。

得到的答复是:及时将白的部队作战与撤退计划、兵力位置与动态等情况以及白在华中地区布置的潜伏特务组织等情报弄到手,比杀掉一个白崇禧有用得多。

衡宝战役后不久,桂林也得到解放,刘万寿、孟繁章继续随白崇禧的长官部后撤,仍不断搜集白部情报,就近向进军广西的解放大军报告,直至广西战役胜利结束,方安全地脱身。

国民党气数已尽至此,别说“小诸葛”白崇禧,就算真诸葛再世,又岂能扭转乾坤!

比较而言,林彪此时对毛泽东“大迂回、大包围”的战略,确实不如叶剑英、陈赓等人理解得透彻。

如林彪在10月5日就白崇禧企图在湘南决战的对策给中央军委的电报中,仍然主张:

“今后向广西进军,我以五个军采取较靠拢的并进。如敌与我决战,则我亦能作战;如敌退,则我仍能向前推进。”

11日上午,衡宝战役进入白热化状态,战局仍不明朗。

10时,林彪、邓子恢等5名四野领导人又给中央军委发了一封长达1000多字的电报,建议暂不攻占广东,以防敌退入广西。

电报中,林彪列举了四兵团不去广州去广西的四大理由:

1. 白崇禧的部队还是很有战斗力的,如果广东的敌人与其汇合,那么四野拿下广西的难度更大了。

2. 为了不让广东之敌过早逃入广西,可以保留广州等几个大城市,使敌人误认为我军无夺取全粤的打算。

3. 目前粤汉铁路桥梁大量遭到破坏,短期内无法不通车,夺取广州后如何运来粮煤养活几十上百万市民?因此先打广州是得不偿失的。

4. 如果四兵团没及时截断白崇禧后路,白崇禧很可能决策退入云贵,这样一来歼敌的难度就更大了。

可想而知,在部队一路乘胜追击、广州指日可下的大好形势下,突然接到这样的指示,叶剑英和陈赓实在是有些不解和意外。

11日13时,叶剑英、陈赓联名向林彪、邓子恢等四野领导并中央军委发出一电,建议第4兵团先打广州、再取南宁。

电文的语气十分委婉,理由却是非常充足:

依目前情况,四兵团如为了抄白崇禧退路而直驱桂林、柳州,直线距离有一千三百里,一方面路远赶不上,另一方面广州不能获得迅速解放,则会在广东和广西两头落空。

不如直下三水,打下广州,不停留地用水路运输,经梧州,直取南宁。

现在广州的敌人还增加了胡琏兵团,如果四兵团不参加攻打广州的战役,光十五兵团的两个军,很难快速拿下广州。

叶剑英、陈赓都是党性观念极强的人,在重大问题上,他们敢于清楚地表明自己的态度,绝不会唯唯诺诺。

从这些电文往来中,我们看不到个人的私心杂念,看到的只有争取党的事业和革命战争胜利的信念。

10—11日,毛泽东彻夜未眠,仔细研究了四野前后两电和叶剑英、陈赓等人的意见,陷入沉思之中。

12日凌晨3时,他以个人名义单独致电林彪。

毛泽东是很少以个人名义署名电报的,此时这样做,看得出是突出了电文的权威性。

因为事情已经不是一般的战斗命令那么简单,事态已上升为两大战略区,两个解放军中最显赫的军事首长之间的重大分歧

电报强调了几点:

第一、只有在湘桂边界围歼白崇禧主力,四兵团西调才有意义。

鉴于白崇禧在衡宝战役时宁可放弃精锐起家的第七军,也要退入广西,在湘桂边界的这一大会战十有八九打不成,所以毛泽东将了一军,问林彪,“是否确有把握。”

第二、对林彪大谈攻占广东的利弊,会促使敌人集中等等,完全不作理会,明显地表明不赞成林彪的看法。

第三、对白部可能退入云贵问题,毛泽东认为,无论四兵团是否入桂断敌后路,只要在湘桂边界抓不住白崇禧,白崇禧就始终有可能背靠云贵,毕竟脚是长在敌人身上的。

如果四兵团入桂抄后路,桂军不入云贵就无路可走,那更把敌人逼向云贵去了。

白崇禧的部队如果真的逃往云贵,那四野是否也跟着入云贵作战?

如果分兵入云贵作战,那四野就在湘桂、云贵、广东三线作战了,这不是分散兵力的做法吗?

如果四野不分兵去云贵,那么就相当于让负责解放大西南的二野承担歼灭白崇禧的重任,这无论如何说不过去吧?

有了上面三点,毛泽东最后强调,你林彪是否有把握在桂北围歼白崇禧桂军,“否则我军将陷入被动”。

毛泽东的电文,文字婉转,但潜台词很丰富,说白了,就是:我可以把四兵团给你,你敢不敢向中央写“军令状”,保证在湘桂边界全歼桂军?

10月12日14时,林彪以个人名义向毛泽东报告:所考虑的诸点甚为正确。

林彪迅速放弃己见,同意先打广州,除了毛泽东列举的要点无法反驳外,还有另一个重要原因。

广东前线四野十五兵团已经到达从化,极有可能首先进入广州,林彪也有了台阶下,于是打退堂鼓了。

在林彪正式放弃了调四兵团西进桂北的意见后,毛泽东于同一天以中央军委名义致电林彪、叶剑英、陈赓、邓华等人:

“陈、邓兵团仍继续向广州前进。”

毛泽东的电报,对这次战略分歧作岀了结论。

12日,随着四野主力在祁阳以北围歼桂系部分主力的胜利结束,第四野战军首长建议并经中央军委同意,第4兵团仍继续向广州进军。

余汉谋虽然早就打定了南撤的主意,但弃守广州,事关重大,不到最后关头,他也不甘于轻易撤出。

看到解放军步步紧逼,余汉谋、薛岳急忙召开保卫广州的誓师大会,叫喊“誓死保卫广州”、“决心与广州共存亡”。

他们把南撤的39军置于英德和佛冈地区,把从曲江南逃来的63军置于清远,与防守从化、花县的50、32军及驻增城的109军一起。

在广州北至东北100多公里的正面上,组成保卫广州的所谓“最后防线”。

11日,在余汉谋的“最后防线”崩溃前夕,李宗仁召集阎锡山、顾祝同、薛岳、余汉谋及广州卫戍司令李及兰开会,决定将南迁不到半年的“总统府”、“行政院”迁往重庆,将广东省政府迁往海口。

12日晚,顾祝同在东山余汉谋公馆召开紧急军事会议,决定守城部队分两路撤往雷州半岛和海南岛。

13日11时,陈赓获悉敌人可能放弃广州南逃或西窜,立即电令各部,不要为未歼之敌所牵制,要不顾疲劳地向广州急进,展开全线攻击。

此时,广州以北以东地区之敌,除广州东北地区的敌109军主力逃往潮汕,另有小部乘军舰南逃外,大部分敌军正向三水、四会地区西逃。

从13日凌晨开始,按照顾祝同的指令,余汉谋指挥广州守军向西江地区撤退,市内只留下少数部队作掩护,并进行炸桥梁、烧仓库和飞机场等破坏活动。

我第15兵团之43、44两军先头部队均于13日夜逼近广州市近郊。至14日中午,右、左两路军从西、北、东三个方向完成了对广州的钳形包围。

广州城里的敌人早已乱成一团,纷纷作鸟兽散。李宗仁回忆:

十月十日国庆(指中华民国的“双十节”)时,广州已微闻炮声。国民政府各机关早已决定迁往重庆,由民航分批运送,笨重物件则循西江航运柳州,再车运重庆。

十月十二日共军已接近广州市郊,我本人才偕总统府随员乘机飞往桂林,翌日续飞重庆。

回忆至此,李宗仁颇为伤感:广州撤退时情况极为凄凉。

14日,余汉谋、薛岳、李及兰等人趁天色未明悄悄开溜,于凌晨4时从黄埔乘船逃往海南。

其实不止蒋介石、李宗仁,包括余汉谋等大大小小的国民党要员早都明白,所谓“誓死保卫广州”不过是一个幌子而已。

至14日,广州市内的国民党政府机关和守敌几乎全部撤走。10月14日,第15兵团进入广州,可广州几成一座“空城”,国民党守军已向西南方向逃窜,去向不明。

力主先解放广州的陈赓,此时明白自己肩上的重任。当时的情况,正如陈赓后来在回忆录中所说:

“迅速占领广州,对于下一步作战和尽快恢复国民经济都有重要的意义,但是还必须歼灭逃跑的敌人,免遗后患。”

因此,在第15兵团进抵广州市郊的同时,陈赓命令第4兵团部队一律不进广州市区,昼夜兼程追击敌军。

15日上午,陈赓与郭天民、刘志坚一面指挥部队追击,一面就追击广州逃敌问题致电中央军委和四野、二野领导,以及各兵团:

部队甚积极,每日均以一百卅里以上行程前进,但因山高路险,行动困难,仅右路军跌死牲口约二百匹以上。

加以敌人是有计划撤退,十四晚十九时卅分即于广州撤退完毕,未能达成全歼广州敌人的目的。

据不完全统计,我在广州以北共俘敌七千余人。

林彪接到这个报告,分析了广东敌情。他们考虑,敌人先我数日出发,如果计算路程,可能已逃出数百里之远,而且拥有汽车、轮船等交通工具。

在这种情况下,要追上敌人并将其歼灭,可能性不是很大。第4兵团如追赶不上,反有可能促成余汉谋部逃窜广西,与白崇禧集团聚集。

当日,林彪、邓子恢等四野领导给陈赓、郭天民发电:“十五日电悉。如你们追不上敌人,则望停止追击。关于广西作战,须作整个的部署与配合,然后再统一行动。”

林彪的关注重点,显然是如何继续寻歼白崇禧主力,而广东逃敌向广西靠拢,是他最担心的。

而陈赓却另有想法,在他的计划中,解放广州只是广东战役的第一步,夺取三水,全歼余汉谋集团则是计划的第二步。

三水,顾名思意,就是三道江水的交汇。西江、北江在此汇合,构成珠江主流。

这里左可上湖北江,右可上溯西江,下可顺流而达珠江的多处入海河口。

在铁路断绝之后,三水成为最重要的交通枢纽。国民党军不管要西入广西,还是从珠江入海口逃往海南岛,必须经过三水。

只要控制了三水,就能彻底打消林彪关于粤敌入桂会合白崇禧的顾虑。

因此,陈赓极力建议继续追击,抢占三水。

在第4兵团追还是不追的问题上,毛泽东再次进行了深入思考。他在综合分析各方面情况的基础上,于17日致电林彪,并告叶剑英、陈赓:

我四兵团似应乘胜追击,直至占高要、新兴、云浮等县,必要时占领梧州。

因为占领上述诸县,一则可能歼灭逃敌一部或大部,使十五兵团易于攻取海南岛,消灭残敌,平定全粤;

二则即是对于入桂作战完成了部队的展开。是否可以这样做,请按情况酌定。

在毛泽东的棋局上,余汉谋部不管是逃入广西还是逃入海南岛,都不利于南下大军下一步军事行动。在某种程度上,逃至海南岛后患更大。

让陈赓率第4兵团放胆去追,总比眼睁睁看着余汉谋残部从容逃跑好得多。

毛泽东以一位伟大军事家的远见卓识一锤定音,再次同意了陈赓的意见,尽管他在电报中还是谦虚地说“请按情况酌定”。

被毛泽东在电文中直呼为“林彪同志”,林彪自然能感受到话语中的分量。

10月18日12时,林彪等四野领导人致电叶剑英、陈赓并报告毛泽东:

“四兵团行动,盼按照毛主席十七日电执行,如能追上敌人,则继续猛追歼敌。如确实已无追上可能时,则可勿追击,以免粤敌主力尔后易退南宁与海南岛。

“猛追歼敌”,正是毛泽东希望陈赓能实现的目标,也是打下广州而未进广州的第4兵团指战员摩拳擦掌的愿望所在。

毛泽东的指示,极大地鼓舞和坚定了第4兵团指挥员继续追歼逃敌的决心。

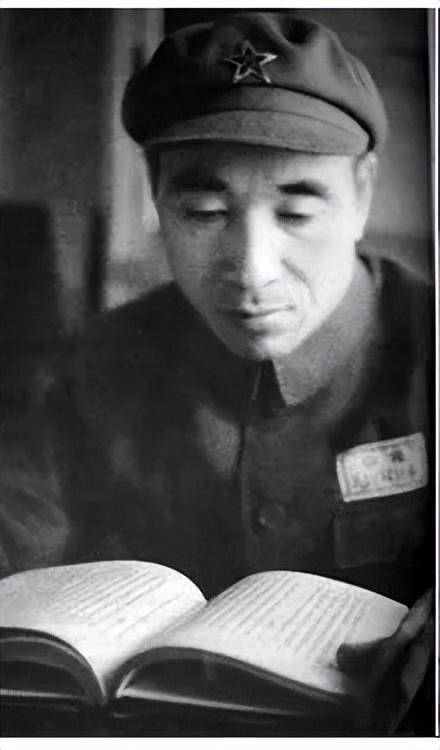

李成芳、雷荣天率14军沿北江西岸兼程南追,崇山峻岭,道路狭窄,辎重和炮兵行进十分困难。虽然没有遇到抵抗,前进也还顺利,速度也不慢,但部队付出的体力相当大。

10月10日,到了英德,英德已被15军解放,驻守英德的国民党军23军两个师已先期撤至清远。

11日,李成芳命令先头师40师向清远追击,以求拖住国民党军南逃部队。40师一昼夜奔驰150公里,12日抵连江口。

全师在连江口集结后,当晚又以2个营乘船走水路,2个营走陆路奔袭清远。

13日拂晓,虽与国民党军23军警戒部队交上了火,仍未能截住其大部队,只俘虏了200余人,占领了清远。

14日,陈赓尚身在赣州,正准备和叶剑英等华南分局领导一起动身前往广东。

为了查明国民党逃军的去向,防止余汉谋主力向广西方向逃窜,他命令13军和14军迅速向三水、高要方向追击。

李成芳带着军指挥所跟在40师后面,也乘船从英德顺江而下,到了清远。

在清远城北江岸边,李成芳来到第40师指挥所,满心欢喜地对师长刘丰和政治委员侯良辅说:“现在要你们率全师乘船直插三水西南镇。”

刘、侯二人异口同声:保证完成任务。

李成芳又说,为争取时间,由王砚泉副师长带4个营先乘船出发。15日拂晓一定要抢占三水西南镇,卡住北江、西江汇合口,堵截西逃之国民党军部队。

在两岸尚有敌第13兵团和39、63军的情况下,李成芳敢于下这样的决心,是难能可贵的。

部署了40师的任务,李成芳接着下达命令,41师亦沿北江南进直下三水;42师直插四会城,向高要方向追歼逃窜中的国民党军。

14军成为整个第4兵团向前追击的先头部队。40师根据李成芳的命令,乘船继续向南追击。

全师利用夜暗,奇兵突进,置两岸国民党军火力封锁于不顾,轻舟如飞,一夜行程80公里。

此时,一路后撤到西江右岸的国民党军39军103师师长曾元三、副师长陈一匡、参谋长牟龙光等人,正处于激烈的思想斗争之中。

103师除1个团在佛冈被解放军127师所歼外,建制还算完整。

此时39军主力已经远去,解放军近在对岸,何去何从、要不要起义,已经迫在眉睫。师长曾元三连日里辗转难眠,解放大军南下以来发生的事情一幕幕在脑海里闪现。

9月下旬,解放军先头部队刚越过大庾岭,到达南雄、始兴,曾元三就急忙包了一架飞机,把家眷送回贵阳。

10月初,解放军发起广东战役,以迅雷不及掩耳之势解放了曲江、英德,敌103师、91师惨败而撤。

两个师的师长曾元三、刘体仁,参谋长牟龙光、龙嚷,都是贵州同乡,平时无话不谈。

大家谈起时局与前途,都心事重重:如果跟随蒋介石去台湾,自己不是嫡系,一旦部队垮掉,吃饭都成问题;且眷属都在大陆,牵挂着每个人的心弦。

10月7日,39军奉余汉谋命令,向湛江方向西撤,军长程鹏率军部直属队及147师在前,91师在中间,103师为后卫。

10月8日,103师从曲江撤退到源潭琶江、官前埒(汤塘)之线。军长程鹏下令以147师为前卫,91师为本队,103师为后卫,向湛江撤退,准备渡海去海南岛。

部队一渡过北江,军长程鹏、师长张家保带领的147师前卫部队,拼命向湛江方向奔逃。

曾元三知道“后卫”意味着什么,于是让307团团长王家桢这个顽固的反共分子,率部向北推进到佛冈县。

王家桢不知大祸将临,当晚竟然还有心情接受城内国民党官员的宴请。两天后,在解放军127师的勇猛围歼下,几乎全团覆灭,仅有少数残余突围出城,回到官前坪师部。

9日,103师到达西南镇,由于和群众对立,语言不通,在当地连向导都找不到。

该师大多数军官的家眷在大陆,不愿意去海岛,又害怕被解放军追上。

在前途茫茫、军心浮动的情况下,部队停滞了4天,13日才从县城武庙头码头渡过西江,在对岸的河口镇做西撤准备,准备15日晨以309团为前卫,向湛江方向撤退。

曾元三与陈一匡、牟龙光商议,一致认为解放军如秋风扫落叶,形势十分逼人,如果不弃暗投明,举行起义,势必被歼,即使侥幸能退到湛江,也难保不被歼灭。

不如主动就地起义,在全国解放最后时刻,还能立功向人民赎罪。

13日晚,曾元三、陈一匡、牟龙光终于下定决心,派参谋科长侯祖松、参谋林松基2人渡过西江,持牟龙光写的亲笔信,去找解放军先头部队联系。

曾元三似乎还有点犹豫,因此又派出309团作为前卫团,向湛江方向撤退。

10月14日中午,解放军14军40师118团、119团追到三水县城,与国民党军103师后卫部队接触。

双方展开战斗,解放军毙敌10余名,俘敌数百名,于当天下午4时解放三水县城,与敌103师隔江对峙。

叶剑英和陈赓得知14军先头已到达三水,且国民党军后卫部队有起义的可能,十分高兴。

第4兵团政治部领导命令范子明、吕永桢亲赴对岸103师师部,就地配合做工作,促使国民党军103师起义。

于是,103师联络人员侯祖松、林松基陪同第4兵团敌工部范子明、吕永桢2人过江,返抵103师师部进行谈判。

当天,范子明和吕永桢同曾元三等进行了坦率交谈。

从全国解放战争形势谈到党对起义、投诚和战场上放下武器人员的国民党军的不同政策,解释了毛主席在《南京政府向何处去》中指出的两条道路、三种人。

曾三元

他们听得津津有味,不时发问。范子明鼓励他们说:陈赓司令员早知两位热爱祖国、热爱民族,同情共产党、人民解放军。抗日战争中,为挽救民族危亡,你们立过汗马功劳。

曾元三说:“谢谢陈赓将军对我们的夸奖。老实说,我是决心不打啦!投降共产党又不是投降外国人,真不忍心把山东这些后生(山东兵)拖下海……”

15日上午,吕永桢陪同曾元三坐第一船北渡。曾元三是个胖子,扶着手杖上下船,过小溪,翻土岭,吕永桢细心地照顾着他。

曾元三在船上还和士兵谈心,士兵们都非常高兴。一个士兵说:“我高兴同师长当共产党兵,不愿当国民党兵。”

“为什么?”

“当国民党兵连个老太婆都看不到,人都跑光啦!现在可看上大姑娘啦!你看……”说着,指着岸上的人群,引得全船人都笑了。

到了北岸,曾元三看见迎接的人群,整了整衣装。在挂着“中国人民解放军第十四军司令部”的青砖大门前,李成芳、王启明等军首长迎了过来,

王启明

当天中午1时许,已撤退的309团在副师长陈一匡的带领下,也渡过西江。全师官兵5000余人,集结于三水县城西南镇附近的村庄休息待命。

当天晚上,李成芳军长设宴,请国民党103师团级以上军官会餐,并观看了欢迎103师师长曾元三的电影。

10月17日,刘体仁在鹤山率领91师宣布脱离国民党蒋介石,向我军投诚。

10月18日,根据第4兵团首长的命令,原国民党103师集结于西南镇大操场,由师长曾元三宣布起义,参谋长牟龙光与解放军40师副师长王砚泉办理交接事宜。

连级以下官兵编入14军战斗序列,营级以上军官成立学习班,师级军官随兵团政治部行动。该师参谋长牟龙光,后奉派到尚未解放的云南昆明做策反国民党军的工作。

对国民党103师在三水起义的意义,实在不可小看。

佛冈一个国民党军307团就让英勇善战的解放军43军127师的行动迟滞了整整一天,让这支老底子为叶挺独立团的部队留下了未能首先杀进广州城的遗憾。

如果广东国民党军主力大部得以退到海南岛,后来的海南之战可能就会改写。好在历史是没有“如果”的。

李成芳在接见起义、投诚的国民党军官时获悉:

余汉谋集团除63、109军等向西流窜粤桂边境外,第21兵团经佛山向阳江方向撤退,第13兵团残部经高要向阳春方向撤退,39军残部经高明向阳江方向撤退。

余汉谋本人已于14日逃往湛江。

情况表明,国民党粤军主力企图逃往雷州半岛和海南岛,此时已远在100公里以外。我追击部队离敌主力约有2天的行程。

正当陈赓为不知粤敌主力是西入广西还是逃入海南岛而着急上火的时候,李成芳来了一个电话,报告了敌人的逃向。

陈赓在电话里问:你估计现在还能追得上逃敌吗?李成芳说:能!陈赓又问:要追歼逃敌,你考虑有什么困难和问题?

李成芳回答:只要把前方的部队统归我指挥,我有把握追上敌人。

陈赓说:好!于是马上组织召开作战会议。

大家一致认为:广东作战如能继续全歼粵系敌军,对于我军未来行动具有重要的战略意义,不仅可以迅速平定全粤,而且还能使桂系军队更加孤立。

同时,本兵团的3个军正在广州西南外围,保持着前出的机动态势,追歼上述逃跑之敌与入桂作战在战役方向上基本一致。

敌人虽然已逃出100公里之外,但余汉谋残部系溃逃之敌,建制混乱,士气低落,因此,在阳江、阳春地区全歼逃敌,时机于我极为有利。

18日,陈赓命令由李成芳统一指挥该军的40、41、42师,15军的43、44师,13军的38师,共6个师,火速向两阳方向追击。

两阳追歼战开始了,三路追兵在李成芳的指挥下,如三支利箭,直插阳江、阳春。

各师团指挥所的电台里随时都能听到李成芳“我是毛先生”的呼叫。

虽然从江西出发以来,部队连续行军作战20多天,已相当疲劳,加上秋雨连绵,道路泥泞,部队行动困难,但当传达了毛泽东关于乘胜追击的指示后,部队斗志高昂。

战士们说:胜利的希望寄托在自己的脚上,我们一定能追得上,抓得住敌人,保证完成战斗任务!

指战员们开展追歼逃敌竞赛,以惊人的毅力,每天急行军75公里以上,终于追上逃敌。

西路军沿高要、新兴一线向阳春疾进,40师120团1营担任前卫任务。

20日拂晓,赵瑞来营长带领队伍进至距腰古坪约3公里处的河洞时,得知敌广州绥署3纵队的一个团昨晚停留在腰古圩。

赵瑞来当机立断,决定不等团主力来到,乘敌不备,立即发起进攻,吃掉这块送到嘴边的肥肉。

赵营长是一位经验丰富的指挥员,他和教导员王作仁把各连连长叫来,详细布置了任务,并特意交代:

我军来得如此迅速,敌人是估计不到的,为了欺骗敌人,我们可伪称是沈发藻的70军,尽量求得抵近敌人,攻其不备,岀奇制胜。

这一仗是我营入粤以来的第一仗,只能成功,不能失败。要求全营同志战斗打响后动作要快,冲得要猛,追得要紧,决不能给敌人以任何喘息的机会。

情况果然像赵营长分析的一样,敌人根本没有料到我军来得这么快。在遭到我军突然进攻后,许多人还未弄清楚是敌是友,就稀里糊涂地成了俘虏。

有的钻进老百姓家中隐藏起来,有的夺路向村外逃窜。

赵瑞来立即命令1连和2连跟踪逃敌急起直追。两个连密切配合,上压下追,将逃敌逼入一处凹地中。赵瑞来又调来机炮连,以重机枪和六O炮向敌猛烈射击。

这时,团主力及时赶到,将敌人团团围住,并向走投无路的敌人发动政治攻势。

通过喊话,残敌终于放下武器向我军投降。

此战,120团全歼停留于腰古坪的国民党广州绥署3纵队,俘纵队司令叶超以下1000余人,受到了14军首长的通令嘉奖。

其他两路大军进展同样顺利。中路军于19日解放了新兴,20日中路军的118团在新兴东南地区歼敌63军一部,俘敌1000余人,同日,东路军进抵鹤山县。

38师也于同日由高要渡江,向新兴前进。

20日晚,我军用报话机截听到敌第21兵团司令官刘安祺的通话,得知该部敌军因道路狭窄,行走缓慢,目前还拥挤在开平、恩平地区,正在向阳江运动中。

这样,逃敌与我中路、东路部队已趋于平行态势。

尽管距离不算太远,但要构成合围,全歼该敌,我军必须再提高行军速度,超前拦阻敌人。

21日,陈赓严令进到新兴以南天堂坪、湾边坪地区的西路军,应不顾一切地勇猛直追,克服一切困难,直出阳春、阳江,对逃敌形成包围。

22日,西路军解放阳春后,立即乘船顺漠阳江向阳江急进。

同日,陈赓严令西路军以最大决心,不顾一切疲劳,不畏任何艰险,尽快赶上并超过敌人,将逃跑之敌聚歼于恩平、阳江地区。

他强调战役胜利的关键在于西路军能加快速度,抢占阳江到电白的公路,实施超前拦阻;命令中、东路军迅猛前进,协同西路军围歼逃敌;

还规定各师与各团之间的电台应加强联系,兵团与各师团可以直接通过电台用暗语对话联系。

遵照陈赓的命令,各路追击部队均以日行75公里的强行军速度向阳江急进,紧跟敌主力穷追不舍。

24日晨,120团乘汽车快速插至海岸边的旱禾庙,控制了漠阳江至海岸一线,完全封闭了敌西逃的陆上通道,将敌向雷州半岛逃跑的主要道路切断。

与此同时,中路军于24日占领阳江,并于当晚进至华龙地区;东路军进至阳江西南的漠阳江渡口地区,并占领了漠阳江口和北津港,封闭了敌人从海上逃跑的道路。

至此,各路军经过7昼夜的连续追击,将广州西逃的敌军主力包围并压缩于阳江西南的白沙圩至平岗圩之间东西宽约5公里、南北长约10公里的狭小地域内。

得知我军的包围圈业已合拢,陈赓等人于24日晚再次调整了围歼敌人的部署:

以41、43、44师及40师118团为东集团,从东南、东北方向进攻;以40、42师为西集团,从西及西北方向进攻,两集团在同一时间实施向心攻击。

令人难以置信的是,敌第21兵团司令官刘安祺对我军的围歼计划竟浑然不觉,仍然以为包围他们的是些“游击队”而已。

看来,他对103师起义以后解放大军的行动没有察觉,更对解放军不怕牺牲连续作战的精神一无所知。

因此,他一面要求余汉谋派军舰到海陵岛,接应他们从海上撤退,一面命令50军首先向阳江以西方向突围,开辟西逃道路。

从24日拂晓起,50军集中3个师,倾其全力向我125团的阻击阵地发动了一次又一次的进攻。

在占绝对优势的敌人面前,125团指战员毫不畏惧,英勇抗击,一天之内毙敌数百,俘敌700多人,牢牢地坚守住了阵地。

直到这时,刘安祺才发觉已被陈赓指挥的大军团团围住,顿时慌成一团。

24日午夜,敌人开始焚毁辎重车辆,丢弃各种物资,准备向白沙坪以南的廉村、平岗圩逃窜。

他们哪里知道,这时,我中路军已经进占阳江,东路军占领了海边的北津港,38师进至阳春以南,一举封闭了敌人南逃或西撤的所有通道。

10月25日上午,敌人集中兵力由白沙坪向西突围,两阳追歼战到了最后的时刻。

国民党军逃命心切,向我军西集团坚守的阵地一连发动了8次进攻,但均被我军击溃。

我军指战员对数路纵队涌来的反攻之敌,进行顽强抵抗。弹药用光了,就从敌人尸体上搜集子弹和手榴弹还击。还动员了刚俘虏过来的重机枪手,组织火力网拦击敌人。

此时,西路军主力已于阳江西北强渡漠阳江,向平岗圩以南推进;中路军由阳江县城向南压缩;南面道路已被东路军封闭;后续之第38师也在白沙坪投入战斗。

26日拂晓,解放军10多支突击部队向敌发起总攻。晨8时,被围敌军全部被打乱,敌我双方穿插交错。

国民党军眼看向西突围无望,便转头向南,企图在九羌埠乘船逃跑。

我东、西两集团迅速出击,一面攻取海岸要点,一面以强大火力封锁九羌埠港口,击沉敌船数十艘。

至12时,全歼被围的国民党军,其中被击毙和溺死者约万人,只有刘安琪率少数人乘军舰逃走。

逃到远离海岸的大军舰上,刘安祺惊魂未定,看着自己麾下4万大军全军覆没,他这时才意识到自己所作抉择是多么的愚蠢。

9月底蒋介石来广州,迫于白崇禧的压力,只好答应把刘安祺二十一兵团两个军投入粤北。

借此机会又把广东的主力部队39军、70军等都划到刘安祺名下指挥。

蒋介石临走时给刘安祺留下了一道密令:一旦有事,二十一兵团向潮汕靠拢。

老头子的算盘打得很精,广州实际是无法坚守的,借此机会把广州的主力部队都带到潮汕,直接乘船去台湾。

对于蒋介石的密令,刘安祺显然很不以为然,二十一兵团已预留一个军(32军)在海南,现在另两个军却往潮汕撤,不是白白把那个军丢掉了吗?

刘安祺无论如何也想不通!在广州曾向覃异之大骂蒋介石瞎指挥,表露了他的不满和犹豫。

危急关头,这种不满情绪就起作用了。

10月12日前后,广州已决定弃守,二十一兵团何从何去已到了关键时刻。

广东绥署余汉谋已发出了命令西撤,一些部队如39军也遵令西行了。刘安祺反复思量,患得患失。

往东去,解放军已进入博罗、威胁惠州,很可能会受到截击。就算到了汕头,也是绝路一条,以后还不知航渡何处。

刘安祺

再说到了汕头,要看比自己低一期胡琏(刘安祺是黄埔三期,胡琏是黄埔四期)眼色行事。

往西走,路程差不多,但解放军还远在广州以北,整个西南方向都没有解放军正规军,后撤不受威胁,西江还有39军屏障。

部队乘坐四只轮子的汽车,总比两条腿走路的解放军走得快。

刘安祺很有信心,一定能安全撤到湛江,再以后渡海峡,以自己的庞大实力,当个海南王独当一面不更比到汕头受胡琏的气更威风吗?

最重要的是,能和另一个军汇合,保持兵团的完整。

最后刘安祺接受了广东绥署的命令,置老头子的密令于不顾,向西撤退。

刘安祺大错特错了,虽然蒋介石的“微操”多数时候都是错的,可这次却难得对了一回。

从摆脱解放军追击的角度来说,东撤比西撤更为有利,危险的道路往往也就是最安全的通道。

刘安祺看来不了解广东沿海的地理环境,广州到湛江公路沿途有多条大河流,都没有桥梁,平日只能靠轮渡,大大小小的轮渡渡口有十多个。

成百上千的车辆、数万之众的部队,过渡就是一个大难题,加上地下党、游击队的破坏、破路、袭击,行车的速度大大下降。

果然,平时从广州到湛江不过两天的车程,国民党军二十一兵团走了整整八天,才逃到阳江,只走了一半。

从10月14日开始自佛山一线撤退,到20日,国民党军还拥滞于开平、恩平地区。

好笑的是刘安祺居然还准备在阳江休整收容部队,停留三天再走哩。

假如往东走则不然,国民党军还控制惠州城,正好屏障沿海公路,只要过了东莞,一路往东,再没有大的河流阻隔,没有一个渡口,直至汕头都是平川。

车程快的,从广州至汕头也就一天时间,东面还有胡琏兵团接应。

而东面只有解放军两广纵队两个小师的正规军,无论如何是无法堵截国民党军整个兵团四万之众的。

东撤看似危险,其实安全系数相当大。

再从解放军的角度来看,把主力放置于广州以西,防止敌军西撤广西和桂系会合,是一项重大的战略任务。

一旦广东敌军进入广西与白崇禧汇合,就会岀现林彪所担心的促使敌主力集中的局面,不利于以后的作战。

只要能把敌军分割开来,则可以下一步再各个击破,逐个消灭。

因此解放军不可能把主力置于广州东侧,从而逼敌西撤而自己也追击不便。

至于是否会放走敌人,使之撤入沿海岛屿或台湾,从战略上看,解放军实际是不可能制止的,只能尽量争取,把这一点作为战役目标是不现实的。

假如敌军船只充足,预有计划撤向海岸港口,解放军也难以阻止。所以,刘安祺如果向东撤退,所受的追击压力肯定大大减少。

灾难性的决策葬送了二十一兵团,刘安祺到此时才深感后悔自己没有听老头子的话!

两阳追击作战,各部队英勇顽强,计歼灭国民党军4万人,其中俘3万人,毙伤溺死1万余人。

24日,敌第12兵团由潮汕一带乘船撤离,逃至金门,闽粤赣边纵队随即解放潮汕地区。27日,13军的39师乘胜追敌,占领云浮;29日续占罗定,俘敌1000余人。

至11月4日,第4兵团13军乘胜追击,又连续解放信宜、茂名(今高州)、化县(今化州)、廉江等县,封闭了白崇禧集团经雷州半岛向海南岛撤退的道路。

广东战役从10月2日开始至11月4日结束,历时34天,解放了除钦州、合浦(今属广西〉地区及湛江以外的广东大陆,共歼灭余汉谋集团6.2万余人,解放县城38座。

如果说,林彪“五个军靠拢前进”,以传统的大会战形式取得衡宝战役胜利,从而使大迂回战略经受考验的话。

广东追歼战则是以更惊人的胜利、更惊人的战果证实了“大迂回”的威力,从而为以后在整个西南战场贯彻大迂回的战略方针奠定了基础。

陈赓的第四兵团最岀色地执行了大迂回的方针,经过了广东作战、广西作战、滇南作战三次长距离的追歼战。

从1949年10月到1950年2月,陈赓兵团四个月行程8000里,歼敌总数15万,俘虏敌军将校级军官千人以上,取得了伟大的胜利。