(注:本文原載拙著《唐詩正本——大數據考辨唐詩系列論文集》(澳門商務印書館2023年版),引用或轉載請注明出處。)

摘要:因為“為他人作嫁衣裳”之句,秦韜玉七律《貧女》為人熟知,但很少有人知道此詩在流傳過程中出現了很多異文,有的異文甚至完全反義,這是非常稀見的。明清以來通行的所有文獻及版本中,本詩第四句均為“共憐時世儉梳妝”;而在宋本《鑒誡錄》和明刊《詩話總龜》中,此句為“共憐時世醶梳妝”。“儉”的意思是儉樸,“醶”的意思是濃豔。幾百年來,由於“醶”字未被重新發現,“儉”字曾讓解詩者無法自洽。有人釋“儉”為儉僕,但上下詩意不順;有人認為“儉”通“險”,還是有些擰巴。如果換上“醶”,則文從意順。因此,今本中的“儉”應為“醶”之形訛。

關鍵字:秦韜玉 貧女 異文考證 時世妝 儉梳妝 醶梳妝

蓬門未識綺羅香,擬托良媒益自傷。

誰愛風流高格調,共憐時世醶梳妝。

敢將十指誇纖巧,不把雙眉鬥畫長。

最恨年年壓金線,為他人作嫁衣裳。

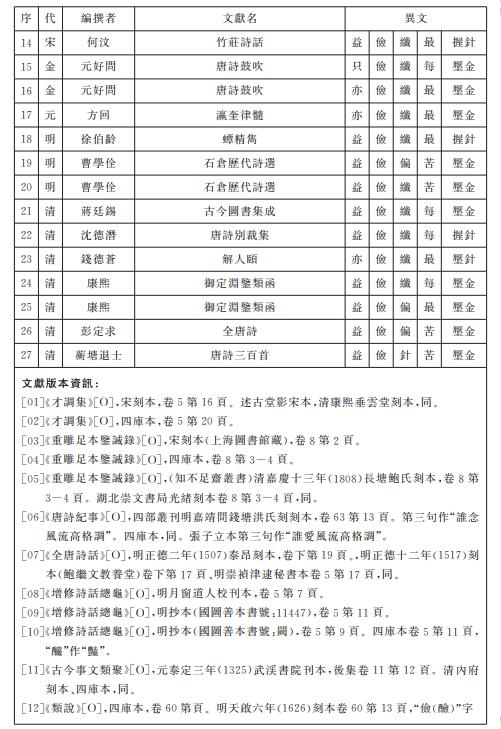

這是秦韜玉(晚唐人,生卒年不詳)的《貧女》。唐末五代的文獻《才調集》和《鑒誡錄》均有收錄,說明此詩在唐代就已廣為傳誦。何光遠(五代後蜀人,生卒年不詳)在《鑒誡錄》中稱讚此詩“意轉殊絕”[1]。方回(1227—1305)《瀛奎律髓》也在詩後批道:“此詩世人盛傳誦之”。蘅塘退士(1711—1778)選編《唐詩三百首》,秦韜玉憑此一詩躋身其中。“為他人作嫁衣嫁”或“為人作嫁”甚至成為家喻戶曉的成語。但本詩異文之多以及對詩意影響之大也是非常罕見的。比如,“益”有作“亦”“只”、“愛”有作“念”、“醶(釅)”有作“儉”、“纖”有作“偏”“針”、“最”有作“每”“苦”、“壓金”有作“壓針”“把針”“握針”,其中“醶”與“儉”的涵義完全相反,對詩意的影響甚大。

為了弄清這些異文的正誤,筆者在中國國家數字圖書館、日本靜嘉堂文庫、美國哈佛大學圖書館中文特藏等幾大中文古籍資料庫中廣為搜羅,共檢索到收錄《貧女》全詩的19種古籍文獻、27種古籍版本(完全相同的版本不重複計算)。按成書的年代,五代的文獻2種,宋(金)代的文獻8種,元代的文獻1種,明代的文獻2種,清代的文獻6種;按出版的年代,宋代的版本2種,元代的版本2種,明代的版本11種,清代的版本12種(詳細情況,請見附表)。本文重點就“醶(釅)”和“儉”加以考證辨析。

一、“醶(釅)”和“儉(儉)”的版本源流

《貧女》最早見於五代後蜀人韋縠(生卒年不詳)輯編的《才調集》和何光遠編撰的《鑒誡錄》。值得慶倖的是,這兩種文獻均有宋本流傳至今。《才調集》宋本中此字為“儉”,《鑒誡錄》宋本中此字作“醶”。這意味著,早在宋代,此字就出現了異文。不過,《鑒誡錄》中的“醶”字只是在宋本中曇花一現,在清文淵閣四庫寫本(下文簡稱“四庫本”)及另外2個清代版本本中此字也成了流行的“儉”字。四庫館臣根據現行的版本不加說明地改竄古書非常常見,《鑒誡錄》宋本中的“醶”應該是原本。

宋(金)代的8種文獻為:王安石(1021—1086)《唐百家詩選》、阮閱(西元1185年進士)《詩話總龜》、計有功(1126年前後在世)《唐詩紀事》、曾慥(1126年前後在世)《類說》、尤袤(1127—1194)《全唐詩話》、祝穆(?—1255)《事文類聚》、何汶(南宋中葉人,生卒年不詳)《竹莊詩話》、元好問(1190—1257)《唐詩鼓吹》等。《唐百家詩選》有三部殘宋本存世,但其中均無《貧女》。《事文類聚》有元刻本存世,此字為“儉”。其他6部現存最古的版本均為明代或清代,大多為“儉”,唯《詩話總龜》例外。筆者共檢索到了《詩話總龜》的4個古籍版本,其中明月窗道人校刊本和明抄本(國圖善本書號:闕)作“釅”(“醶”的異體字),明抄本(國圖善本書號:11447)作“儉”,四庫本作“豔”。“儉”與“醶”形近,“豔”與“醶”音同義近。總體判斷,《詩話總龜》的原本應作“醶”,即與宋本《鑒誡錄》同。

元代的1種文獻是方回(1227—1305)《瀛奎律髓》,明清的版本均為“儉”。

明代的2種文獻為徐伯齡(明天順年間人,生卒年不詳)《蟫精雋》、曹學佺(1574—1646)《石倉歷代詩選》,此字亦均作“儉”。

清代的6種文獻為彭定求(1645—1719)《全唐詩》、康熙(1654—1722)《御定淵鑒類函》、蔣廷錫(1669—1732)《古今圖書集成》、沈德潛(1673—1769)《唐詩別裁集》、蘅塘退士(1711—1778)《唐詩三百首》、錢德蒼(清人,生卒年不詳)《解人頤》,此字亦均作“儉”。

總之,從版本源流上看,“儉”是主流,“醶(釅)”是支流而且可能在明代就已斷流。但,這並不意味著“儉”就是正選。

二、幾百年糾纏不清的“時世儉梳妝”

“共憐時世儉梳妝”中的“儉”字如何解釋?歷代詩家,糾結不已。

筆者檢索到的18種古籍文獻中,最早對詩句作出解釋的是《唐詩鼓吹》,該文獻中的第四句為“共憐時世儉梳妝”。在郝天挺(1161—1217)注釋的《唐詩鼓吹》中,“共憐時世儉梳妝”句下注曰:“唐文宗下詔,禁高髻儉妝、去眉開額”。廖文炳(明人,1561年舉人)續注的《唐詩鼓吹》在郝注的基礎上又作了詳細的解釋——

此韜傷時未遇,托貧女以自況也。首言貧居蓬門,素不識綺羅之香,擬托良媒以通其意,不免枉已徇人,亦為之自傷也,喻不可托人薦拔以致用意。然女有清高之格調者為世所不取,惟有儉巧之梳妝者乃時所共愛,喻世有才德者則不之用,致飾於外者則皆好之。一說自貧女身上言,言當世之女不愛高格調者,皆憐儉梳妝而已。五句言不敢以工巧誇人,六句言不敢以畫眉自驕。末則致其自傷之意,謂吾所最恨者年年壓金線以作他人所嫁之服,惜我貧居,久不適人,其情之可憫也,當何如哉?

細細品味郝天挺和廖文炳的注解,會有明顯的違和感,甚至是上下文意不通。比如郝氏所引“唐文宗下詔禁……儉妝”就令人費解——自古以來,儉是美德。歷代先賢,無不提倡勤儉節約。即使是最奢靡的皇帝,也不可能禁止老百姓節儉。此句之違拗,下文再詳考。而廖文炳的一番說辭也是前言不搭後語,比如“然女有清高之格調者為世所不取,惟有儉巧之梳妝者乃時所共愛,喻世有才德者則不之用,致飾於外者則皆好之”,所謂“儉巧之梳妝”竟然屬於“致飾於外者”,而且與“清高之格調”是對立的,簡直是“驢唇不對馬嘴”。貧女不識綺羅,梳妝自然從儉,如果“惟有儉巧之梳妝者乃時所共愛”,豈不是正合貧女之意嗎?貧女怎麼會“久不適人”甚至生恨呢?

《唐詩成法》云:“格調既高,所以不遇良媒;梳妝之儉,以其生長蓬門:(三四)分承一二。五六自傷。七結五,八結六。六句皆平頭,是一病。有托而言,通首靈動,結好,遂成故事。”屈複(1668—1745)也把“儉”解釋為儉樸。他認為,《貧女》好就好在後兩句,前六句有“平頭”之病。

《唐詩三百首》的原編早已失傳,流傳最廣的注本有兩種,即章燮(1783—1852)《唐詩三百首注疏》和陳伯英(清末人,生卒年不詳)《唐詩三百首補注》。章燮注疏本在“共憐時世儉梳妝”句下注曰:“時世不逢,難期豐裕,梳妝宜從儉也。”陳伯英補注本則引用了郝天挺的注釋,即“唐文宗下詔,禁高髻儉妝、去眉開顏”——前者釋“儉”為儉僕,後者之意為奢侈,兩種注本的解釋是矛盾的。《唐詩三百首注疏》在“誰愛風流高格調”句下注曰:“風流佳婿,格調必高,安肯娶我,我亦何曾攀愛也。”章燮認為“風流高格調”說的是佳婿,而廖文炳認為“風流高格調”是貧女自矜——兩種解釋又是背道而馳。

中國社會科學院文學研究所編注的《唐詩選》對“誰愛風流高格調,共憐時世儉梳妝”注解:“這兩句說,有誰欣賞不同流俗的格調,又有誰與貧女共愛儉樸的梳妝呢?”[2]這樣的解釋非常違拗。“共憐時世儉梳妝”顯然不是否定式的疑問句,而是肯定式的陳述句,即“大家都喜歡時世儉梳妝”。一般來說,頷聯和頸聯應該是平行的對仗句,“誰愛”和“共憐”兩句應該表達不同或相對的意思。而在《唐詩選》的解釋中,下句卻從屬於上句,類似“流水對”。而且,“高格調”與“儉梳妝”表達的意思相近,亦有“合掌”之嫌。

沈德潛(1673—1769)《唐詩別裁集》在《貧女》詩後注曰“語語為貧士寫照”,此語似為稱讚,可是,這種寫法不利於突出主題。沒有對比就沒有傷害,沒有傷害“恨”從何來?金一南《晚唐的貧女詩》也認為,“晚唐的貧女詩有著一定的創作程式,主要包括描寫女性形象、進行貧富對比等。”[3]因此,“語語為貧士寫照”應為瑕疵。

喻守真(1897—1949)《唐詩三百首詳析》云:“頷聯上句是自矜身分,下句是鄙棄時俗”[4]。如此理解符合上下聯平行或相對的通例,惜喻氏未對“儉”字作出解釋。如果“儉”的意思儉樸,何以成為被“鄙棄”的“時俗”?

在上海辭書版《唐詩鑒賞辭典》中,趙慶培對“誰愛風流高格調,共憐時世儉梳妝”釋曰:“如今,人們競相追求時髦的奇裝異服,有誰來欣賞我不同流俗的高尚情操?”文後又注:“儉梳妝:“儉”通“險”,怪異的意思;險梳妝,就是奇形怪狀的穿著打扮。”[5]此後,張忠綱評注《唐詩三百首》亦采此說:“儉,通‘險’。儉梳妝,即險妝,意謂奇裝異服,即所謂‘時世妝’,最時髦的梳妝。”[6]張一南論文《晚唐的貧女詩》引用的《貧女》詩直接把“儉”改成了“險”,即作“共憐時世險梳妝”。

《集韻》:“儉,或作險。”古籍文獻中“儉”與“險”經常混用。比如《易》“君子以儉德辟難”中的“儉”有作“險”,《逸周書·官人》“沉靜而寡言,多稽而險貌,曰質靜者也”句中的“險”亦有作“儉”。郝天挺注《唐詩鼓吹》所引“唐文宗下詔,禁高髻儉妝、去眉開額”中的“儉”原本為“險”,改“儉”為“險”也不為錯,但廖文炳把“儉”解釋為“儉巧”的那一通分析就站不住腳了,因為朝廷不可能禁止“儉巧”的梳妝。而趙慶培和張忠綱把“險”解釋為“怪異”更是沒有依據——筆者查閱了多種大型辭書,均未發現釋“險”為“怪異”的義項。

反觀“醶(釅)”字,豁然開朗。醶者,濃也。“時世醶梳妝”就是當時流行的一種濃豔的梳妝。這與“儉妝”的常義完全相反。“誰愛風流高格調,共憐時世醶梳妝”,上句詠貧女自我矜持,下句噓富人濃妝豔抹。既形成了強烈的對比,又沒有了“合掌”之嫌。而且,頷聯與頸聯形成了呼應,即“十指誇纖巧”與“風流高格調”均為自許,而“雙眉鬥畫長”則是“時世醶梳妝”的典型特徵。雙雙對比,虛實結合。既為起首兩句作了解釋,又為結尾兩句作了鋪墊。

綜上所述,對於“共憐時世儉梳妝”中的“儉”有兩種解釋:一是直解,取儉樸、不侈之意,二是曲解,認為“儉”通“險”,取怪異之意。但第一種解釋既讓詩意擰巴,又於格律有傷。第二種解釋,雖然說得通,但把“險”解釋為“怪異”卻有強解之嫌。而如果是“共憐時世醶梳妝”,則一切順理成章,毫無違拗之感。

三、“時世妝”究竟是“儉妝”還是“釅妝”

施蟄存(1905—2003)在《唐詩百話》中說:“這首詩牽涉到‘時世妝’。如果不了解當時婦女的‘時世妝’是什麼樣式,就不容易瞭解第二聯和第三聯的下句。”[7]他認為,“時世妝”就是“儉妝”,比較樸素和儉約。

金性堯(1916—2007)在《唐詩三百首新注》中釋曰:“共憐句,意謂共惜時世艱難而妝飾從儉。作者的時代也已至晚唐。按:白居易《新樂府》有《時世妝》,詩中所描寫的實非儉妝,恰恰是另一種形式的‘濃妝’,所謂‘時世妝’,即最時髦的打扮之意,故未取。”[8]金性堯這段話,可能就是針對施蟄存的解釋而言的。二人對“儉妝”的解釋,完全相反。

唐詩中多有言及“時世妝”,其中最為人熟知的當屬白居易的《時世妝》,詩曰:“時世妝,時世妝,出自城中傳四方。時世流行無遠近,顋不施朱面無粉。烏膏唇,恰似泥,雙眉畫為八字低。妍媸黑白失本態,妝成盡似含悲啼。圓鬟無鬢推髻樣,斜紅不暈赭面狀。昔聞被發伊川中,辛有見之知有戎。元和新妝君記取,髻推面赭非華風。”[9]白居易長詩《上陽白髮人》中也有幾句描寫“時世妝”:“小頭鞋履窄衣裳,青黛點眉眉細長。外人不見見應笑,天寶末年時世妝。”另有元稹《有所教》曰:“莫畫長眉畫短眉,斜紅傷豎莫傷垂。人人總解爭時勢,都大須看各自宜。”從這些詩中可以看出,“時世妝”是從胡人那裏學來的,而且是從城中或宮中流傳開來的。它有幾大特點:一是顋上抹的粉不是朱紅或粉紅,而是赭色即紅褐色的;二是烏膏塗唇,像泥一樣;三是眉畫得很長很低,狀如兩眼垂淚;四是頭髮堆得很高,甚至被稱為“雲鬢”。

白居易長詩《和夢遊春詩一百韻》中有兩句:“風流薄梳洗,時世寬妝束。”長詩《代書詩一百韻寄微之》中另有兩句:“風流誇墮髻,時世鬥啼眉。”這兩組對仗句,都是以“風流”對“時世”,與“誰愛風流高格調,共憐時世醶梳妝”一樣。而且“鬥啼眉”與“鬥畫長”的意思也都是比誰的眉畫得更長更低。可以看出,所謂“風流”,就是簡單地梳洗、讓頭髮下垂,亦即自然的狀態;而所謂“時世妝”,不僅“鬥畫眉”,而且“寬妝束”,這既是一種繁複的狀態,也是對傳統的反叛。

描寫“時世妝”的唐詩很多,這本身就說明“時世妝”在當時非常流行。元白二人趣味相投,顯然都很不以為然。元稹另有《法曲》詩曰:“女為胡婦學胡妝,伎進胡音務胡樂。”這也反映了天寶年間長安、洛陽胡風盛行的狀況。唐人既學胡音胡樂,也學胡服胡妝。從中亞傳來的胡舞,舞女大多身穿“香衫窄袖裁”“小頭鞋履”與窄口褲,在時髦人士中風靡一時,故而王建《宮詞》說:“小頭鞋履窄衣裳”。由於唐玄宗支持胡服唐化,這種風氣也席捲宮廷內部。楊貴妃喜歡“披紫綃”,她的姐姐虢國夫人也愛穿“羅帔衫”,都是輕薄的袒肩露頸的裝束,這應該就是白居易所說的“寬妝束”。後來有司奏稱“甚乖風俗,頗壞常儀”以至唐文宗禁止“險妝”,針對的應該就是這種妝束。《貧女》自矜“風流高格調”,也是認為“時世醶梳妝”及“寬妝束”的格調不高。這種認識,符合當時的傳統觀念。

總而言之,“時世妝”不僅衣飾很“露”,而且妝容很“濃”。唇膏烏黑如泥,畫眉低垂如啼,髮髻高聳入雲,這與中原傳統的濃妝豔抹相比,有過之而無不及。但施蟄存認為,“貞元、元和以來通行的這種時世妝稱為‘儉妝’,因為比較樸素,不用脂粉而用赭色土粉,也較為儉約。”這種判斷顯然站不住腳。赭粉雖呈土色,但肯定不是土做的;烏泥唇膏可能來自西域,也不是貧民輕易可得;畫長眉、堆高髻都是比較繁複的事情,肯定需要侍者來做,這顯然不是貧女能有的待遇。

朱揆(唐人,生卒年不詳)《釵小志》有“不許妾妝”條曰:“崔樞夫人治家整肅,容儀端麗,不許群妾作時世妝。”[10]王讜(北宋人,生卒年不詳)《唐語林》載:“太尉西平王……晟治家整肅,貴賤皆不許時世妝梳。勳臣之家稱‘西平禮法’。”[11]李曾伯(1198—1268)《和傅山父紅梅韻(二首其二)》詩曰:“節士恥隨時世妝,若為嫵媚著春裳。何如清淡甘天分,莫與兒曹較色香。”[12]從這些詩文中也可以看出,“時世妝”是奢侈的“醶妝”,絕不是樸素的“儉妝”。

施蟄存也引用了唐文宗曾下詔禁止婦女“高髻儉妝、去眉開額”,但他在文後注曰:“《唐會要》卷三十一載唐文宗大和六年(832)有司奏:‘婦人高髻險妝,去眉開額,甚乖風俗,頗壞常儀,費用金銀,過為首飾,並請禁斷其妝梳釵篦等,伏請敕依貞元中舊制。仍請敕下後,諸司及州府榜示,限一月內改革。’此文中‘險妝’乃‘儉妝’之誤。《唐詩鼓吹》注引此文作‘儉妝’,是。”施先生顯然不知道“險”可通“儉”,也未作查考。筆者目驗,王溥(922—982)《唐會要》明抄本[13]、清乾隆年間武英殿活字印本[14]、四庫本[15]、萬庫本[16]均為“險妝”,無一“儉妝”。童誥(清初人,生卒年不詳)《全唐文》轉引的這段話中亦為“險”字[17]。另據歐陽修(1007—1072)《新唐書·車服志》載:“文宗即位,以四方車服僭奢,下詔准儀制令,品秩勳勞為等級……婦人衣青碧纈、平頭小花草履、彩帛縵成履,而禁高髻險妝、去眉開額及吳越高頭草履。”[18]這裏寫的也是“險妝”。郝天挺引用時之所以把“險”改為“儉”,應該是為了與詩文對應——因為他收錄的詩句為“共憐時世儉梳妝”。

胡震亨(1569—1645)《唐音癸簽》:“時世妝,唐婦人妝名。時世頭,因話錄。西平王治家整肅,不許時世妝梳。白樂天《時世妝歌》:‘圓鬟無鬢堆髻樣,斜紅不暈頳面狀’。然,亦有作‘時勢’者。權徳輿詩:‘叢鬢愁眉時勢新’。元微之《教閨人妝束》詩:‘人人總解爭時勢,都大須看各自宜。’豈時人避廟諱,改‘世’為‘勢’乎?抑以松鬢危髻,取勢頗髙,改勢字貎之乎?正不如作‘時世’為雅切耳。”[19]胡震亨認為,“世”又作“勢”,可能是為了避李世民的諱,也可能是因為高高堆起的頭髮很有“勢”。這讓筆者想到,胡震亨所謂“松鬢危髻,取勢頗高”中的“高”換成“險”完全沒有問題。《玉篇》:“險,危也,高也。”也就是說,“險妝”中的“險”應該解為高、危,而不是“怪異”的意思。如此釋“險”,“共憐時世儉梳妝”也說得通,但比較繞。

相比之下,還是“醶”字比較貼切。“誰受風流高格調”是個反問句,意思是沒人喜歡(貧女)的風流高格調;“共憐時世醶梳妝”是陳述句,意思是人們都喜歡(富人)濃豔的時世妝。前後對比,凸顯貧女的無奈和感傷。頸聯“敢將十指誇纖巧,不把雙眉鬥畫長”也是前後對照,並與頷聯照應。對比產生傷害,“最恨”因之而生。如此這般,文從字順,環環相扣,乃為經典。

四、其他異文

除了“儉”與“險”“豔”,《貧女》另外幾處異文也是亂作一團。因這些異文對詩意的影響不大,故簡析之。

(一)“益”“亦”“只”

19種文獻的27種古籍版本中,“益”為23種,“亦”為3種,“只”為1種。“只”僅出現在《唐詩鼓吹》元刻本中,而《唐詩鼓吹》四庫本又為“亦”。另兩個“亦”,出現在《瀛奎律髓》和《解人頤》中。“益”的版本占絕對多數,而且五代後蜀和宋的所有文獻及版本均為“益”。

《鑒誡錄》曰:“李山甫有詠貧女,天下稱奇,秦侍郎韜玉繼之,意轉殊絕。李君詩曰:‘平生不識繡衣裳,閑把荊簮益自傷。鏡裏只應諳素白,人間多是信紅妝。當年未嫁還憂老,終日求媒即道狂。兩意定知無處說,暗垂珠淚滴蠶筐。’秦侍郎繼曰:‘蓬門未識綺羅香,擬托良媒益自傷。誰愛風流高格調,共憐時世醶梳妝。敢將十指誇纖巧,不把雙眉鬥畫長。最恨年年壓針線,為他人作嫁衣裳。’”按照何光遠的說法,秦韜玉《貧女》化自李山甫的貧女詩,李詩用的是“益”,秦詩用的也是“益”。

亦,也;益,更。“益自傷”的意思是更加傷害自尊心,表達的情緒比“亦自傷”更加強烈。

(二)“纖”“偏”“針”

27種古籍版本中,“纖”為21種,“偏”為5種,“針”為1種。“針”僅見於《唐詩三百首》,而且清乾隆二十八年(1763)宏道堂重鐫本等幾個較早的版本均是如此,不知其來何自。“偏”出自《才調集》,《御定淵鑒類函》和《全唐詩》因之,《石倉歷代詩選》明刻本為“偏”,四庫本改成了“纖”。

“敢將十指誇偏巧”很難解釋,“敢將十指誇纖巧”容易理解。人們常常用“纖細”形容手指之美。

(三)“最”“每”“苦”

27種古籍版本中,“最”為13種,“每”為8種,“苦”為5種,“自”為1種。“自”僅見於《類說》四庫本,明刻本中的此字因漫漶而缺失。

“最”的版本不僅數量最多,而且最古的文獻及版本——《才調集》和《鑒誡錄》的宋本均為“最”。《才調集》四庫本中的“苦”應為四庫館臣竄改,可能受到了杜甫《登高》“艱難苦恨繁霜鬢”的影響。

另:劉衍文(1920—2021)《雕蟲詩話》所引此詩,此字為“可”[20],未見於古籍。

(四)“壓金”“壓針”“厭針”“握針”“把針”

此處異文是最亂的,二字組合竟有5種之多。“壓”之作“厭”,顯為魯魚之訛。合併計算,“壓(厭)針”有6種,“壓金”有16種,“握針”有4種,“把針”有1種。

筆者的故鄉有“把針線”之說,自然喜歡這個版本,但此本太“孤”,實難取之。而屬於他人的“金錢”,與前面的“最恨”呼應,較為可取。

五、結語

雕版印刷普及之前,詩文的傳播主要靠手工抄寫,因形近音同而發生誤認或誤寫在所難免。把“醶”誤認或誤寫為“儉”實在不足為奇。《才調集》為唐末五代人輯編,又是正式的詩選,傳播自然比較廣泛,於是謬種流傳。由於有意向且有機會見到宋本的人極少,《鑒誡錄》中的“醶”也逐漸訛為“儉”。雖然可能有很多人感覺到頷聯非常擰巴,但在沒有版本依據的情況下,也不敢隨便質疑乃至修改。

說起“為他人作嫁衣裳”,人人耳熟能詳,但熟悉全詩的人卻不多。之所以如此,肯定與頷聯的擰巴有關。通行本中的“儉”字猶如“梗阻”,使全詩表意不暢,給人以“有句無篇”之感。古詩文出現異文或訛誤不足為奇,但像“儉”與“醶”這樣訛為反義詞卻非常罕見。筆者確信,“醶”為正本。

参考文献:

[1](后蜀)何光远撰:《重雕足本鉴诫录》[O],南宋中斯浙刻本(上海图书馆藏),卷8第2页。

[2]中国社会科学院文学研究所编:《唐诗选》[M],北京:人民文学出版社1978年版,第351页。

[3]张一南撰:《晚唐的贫女诗》[J],北京:《文史知识》2016年第10期。

[4]喻守真注:《唐诗三百首详析》[M],北京:民国三十八年(1949)版,第261页。

[5]赵庆培等:《唐诗鉴赏辞典》[M],上海:上海辞书出版社1983年版,第1369页。

[6]张忠纲评注:《唐诗三百首》[M],济南:齐鲁书社1998年版,第372页。

[7]施蛰存著:《唐诗百话》[M],上海:上海古籍出版社1987年版,第672页。下同。

[8]金性尧:《唐诗三百首新注》[M],上海:上海古籍出版社1980年版,第293页。

[9]本詩此從敦煌寫卷伯2492號(法國國家圖書館藏)。詩句“烏膏唇,恰似泥”,宋本《白氏文集》作“烏膏注唇唇似泥”;“雙眉畫為八字低”中的“為”,宋本《白氏文集》作“作”;“圓鬟無鬢推髻樣”中的“推”,宋本《白氏文集》作“椎”,“元和新妝君記取”中的“新妝”,宋本《白氏文集》作“妝梳”,“髻推面赭非華風”中的“推”,宋本《白氏文集》作“堆”。

[10](唐)朱揆:《钗小志》[O],清顺治三年(1646)刻本,第4页。

[11](宋)王谠:《唐语林》[O],明嘉靖二年(1523)刻本,卷1第3-4页。

[12]北京大学古文献研究所编:《全宋诗》[M],北京:北京大学出版社1995年版,(第62册)第38725页。

[13](宋)王溥撰:《唐会要》[O],明抄本(国图善本书号:10521),卷31第11页。

[14](宋)王溥撰:《唐会要》[O],清乾隆年间武英殿活字印本,卷31第14页。

[15](宋)王溥撰:《唐会要》[O],清乾隆四十六年(1781)四库本,卷31第14-15页。

[16](宋)王溥撰:《唐会要》[M],上海:商务印书馆民国二十四年(1935)版,第574页。

[17](清)童诰:《全唐文》[O],四库本,卷448第5-6页。

[18](宋)欧阳修:《新唐书·车服志》[O],元刻本(国图善本书号:A00796),卷14第22页。

[19](明)胡震亨编:《唐音癸签》[O],清康熙二十六年(1687年)胡氏家族刻本,卷19第1页。

[20]刘衍文撰:《雕虫诗话》//张寅彭主编:《民国诗话丛编》[M],上海:上海书店出版社2002年版,(第6册)第452页。