仗打完了以后,这所学校给新中国造就了很多重要人才,它就是中国人民解放军军事工程学院。因为这所学校在哈尔滨,所以大家也叫它“哈军工”。

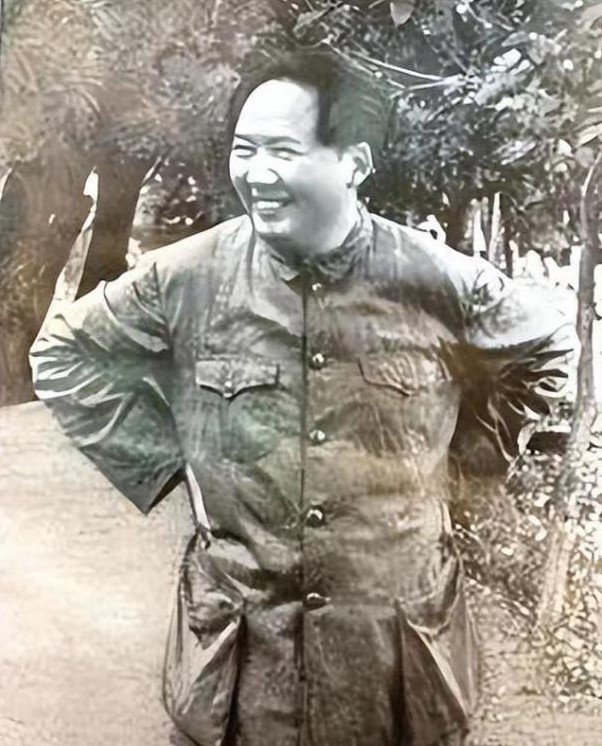

哈军工是陈赓大将军辛苦建立起来的,真是费尽了心思。不过,中途毛主席问了他一句:“陈赓啊,你想不想去军委工作呢?”“要不就去吧,不过得请主席先给哈军工写个字儿。”满心都是建校大事的陈赓,狡猾地笑了笑。那么,哈军工是怎么建立起来的,背后有哪些故事呢?陈赓为了它又投入了多少精力和心血呢?【殚精竭虑的前期筹备】新中国刚成立那会儿,毛主席特别有远见,他反复说:“咱们得赶紧建起一支强大的军队,让国防跟上现代化的步伐。”所以,建立一个包含多种兵种和各种学科的高级军校是非常有必要的。

1949年年底,毛主席和周总理跑到莫斯科去找斯大林聊天,他们在那时聊起了办军事学校的想法。斯大林听说后,很爽快地答应帮忙。等他们一回国,建学校的事儿就马上开始准备了。周总理说:“光有苏联给的武器,没技术人才支撑可不行。”毛主席也很赞同,他说:你说得挺在理,靠别人终究不如靠自己。这回要是干,就得搞个顶呱呱的军事学校,好给国家不停地培养优秀人才!1950年6月份,朝鲜那边打起来了,打得挺凶,毛主席觉得咱们得赶紧让国防更厉害些,所以党中央立马就决定要建一个培养军事工程技术的学院。不过,要从头开始建一所军事学院,可不是件容易的事儿,得找个靠谱的人来挑大梁啊!党中央的领导们心里其实早有人选了。

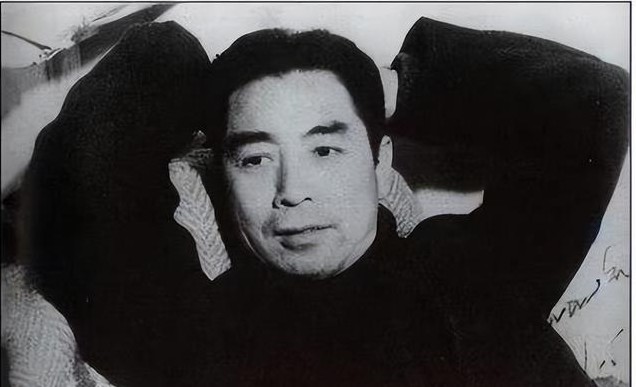

1952年6月,当时正在朝鲜战场上指挥打仗的中国人民志愿军临时指挥官陈赓,突然接到命令,需要立刻回国。6月23号,陈赓心急火燎地踏进中南海丰泽园,问道:“突然叫我回来,是出啥急事了吗?”毛主席、周恩来、朱德等领导已经等候多时,毛主席快步上前,紧紧握住陈赓的手,高兴地说:“咱们的英雄可算回来了!”接着,他拉着陈赓一起坐下,还没等陈赓开口问,周总理就主动说起来:陈赓同志,别急,先来口水解解渴,咱们说说朝鲜那边的事儿吧,你觉得咋样?战斗进行得顺利不?

陈赓毫不客气,拿起水杯咕嘟咕嘟喝了几口,先讲了讲现在的战斗情况,接着眉头紧锁地说:“我对这场仗挺有信心的,咱们的战士肯定能赢!只不过.......”陈赓是个直性子,话不多说,立马接茬道:我直接说吧,咱们军队现在的问题是缺少高科技装备和专业人才,只能用最老土的坑道来抵挡飞机大炮。我们真的很需要工程技术方面的高手,有时候炮上掉了个小螺丝,找了三个连队的人,结果谁都不会修。听完之后,毛主席瞅瞅周总理他们,然后对陈赓说:咱们的部队真的很棒,思想觉悟高,打起仗来勇猛无比,就是武器装备方面还差了点儿。我打算建一所高级的军事技术学校,专门攻克你提到的这些问题,你觉得找谁来负责办理这事儿比较好呢?

大家朝着陈赓投去带着深意的笑容,没过多久,毛主席开口了:“陈赓啊,办学校的任务就交给你了。特地把你叫回来,就是为了这事儿。”陈赓大吃一惊,连忙摆手说:“我?我可不行,我是个舞刀弄枪的粗汉子,哪懂得怎么管理学校啊。”周总理笑着说:“你就别客气了,你可是红军学校的老校长,要是你都不行,那还有谁行呢?”朱德也说“非常赞成”,全力支持陈赓创办学校。

陈赓同志,看看抗美援朝这场战斗,现代武器和高技术人才的作用越来越大了,咱们真的不能再等了。大家伙儿都这么相信你,你就大胆去做,碰到啥难题直接说,我们会百分之百挺你到底!毛主席耐心地用道理和感情来说服他。陈赓表情严肃,想了想后,毅然接下了这个重担:“好!这事我来办!”我转头对周总理说:“总理啊,让我负责办学这事没问题,但要把学校办好可不容易,要是碰到啥难题,您可得帮我撑腰啊。”周总理开怀大笑起来:行,碰到难题就来找我,我来搞定。还有啊,苏联那边也会派专家来帮忙。这样,你先弄个筹备小组,想个建院的计划,得快点啊,党中央和财务部都会挺你们的。

1952年8月22号,中央军委点头后,军事工程学院筹备会就建起来了,陈赓当上了主任。他们的办公地儿设在北京地安门那儿的恭俭胡同59号,这地儿也就是军事学院最初的准备地方。首先要碰到的棘手事情就是得挑个合适的地方建学校。早在1952年快到8月的时候,还没等到筹备委员会正式挂牌,陈赓就热情地接待了几位远道而来的贵客,他们是苏联的奥列霍夫中将,还有四位苏联的专家朋友。筹备小组刚建起来没多久,陈赓就觉得时间紧迫,他马上带着苏联的专家团队跑遍了全国好多地方,挑一个最合适的学校位置。

陈赓列出了三个要求:首先,地方得挨着现在的国防工业和工程大学;其次,得离国防线远点儿;最后,得有挺多现成的房子能用,还得适合上课。找个同时符合那三个条件的地儿可真不容易,我们把长春、沈阳、武汉、南京、大连这些地方都转了个遍,最后才决定选哈尔滨!哈尔滨这地方,真是条件超好,啥都有,真是又幸运又方便,啥优势都占了。首先,哈尔滨已经有了哈工大这所很棒的工科大学,它是国家认证的工科标杆学校,正好满足了陈赓希望军事学院靠近工科大学的心愿。

另外,哈尔滨因为得到了苏联援助的很多国防项目,所以给创办学校带来了不少好处。最终,哈尔滨因为远离海边的前沿地带,既能躲开美国轰炸机的威胁,又方便做好保密事项。9月5号,按照陈赓的提议,国务院组织了一个大家一起来开会的场合,主要商量怎么建好那所学校的事情。周恩来总理、陈毅元帅,还有财务部的头儿薄一波,加上人事部、教育部、建筑工程部的部长们,以及军委四个总部的领导们,全都出席了会议。

中央军委的领导们再次把空军、海军、炮兵、装备部和工程兵等各大兵种的头头们,还有好几十位重要的军队和政府领导聚在一起,大家一起出主意、想办法,要动用全国的力量来把学校办好。陈赓心里明白,要是没了各部门的帮忙,哈军工建立起来会非常困难。但要是大家能齐心协力,那事情就好办多了。因此,等建校准备工作的汇报结束后,陈赓站了起来,双手合十,诚恳地对在场的领导们说:“我能力有限,学识也不深,以后还得靠各位军政领导多多支持和指导。”周总理率先发话,感慨地说:“陈赓同志真不容易,各位啊,能来人的来人,能帮手的帮手,有东西的出东西,有枪炮的出枪炮。这是咱们自家的军事大学,大家得一条心,共同努力把它办好!”

大家听说这个对国家、对百姓都有好处的大项目,都非常开心,劲头十足,都说会竭尽全力支持。会议快结束时,和陈赓感情很好的陈毅猛地站起身,讲了几句心里话,让陈赓深受触动,这番话对哈军工以后招生也起了很大的作用。各位老板,先别急着撤,我有个小想法说说。以后啊,咱们的孩子到了考大学的时候,咱得带头让他们去考哈军工!这样一来,能给社会做个好榜样,让年轻学生们明白建设强大国防有多重要,全国各地的小伙伴们也都会争着去考哈军工了。说完后,全场安静了一会儿,接着响起了热烈的掌声。陈赓满怀感激地望向老战友,会议在一片温馨和谐的景象中圆满落幕。

学校建立进展得很顺利,大家都纷纷帮忙,只有陈赓在不断努力前进,前面还有好多重要的事儿得靠他去办理、实现。每一步都算数,走路得从脚下开始。陈赓他们一行人往哈尔滨进发,那里很快就要建起一所非常棒的军事学校啦。【陈赓挥臂铲土,哈军工横空出世】1952年10月,陈赓前往哈尔滨,亲自选定了学校建筑工程要建的地点。奥列霍夫有个想法:学校得建得大大的,得能装得下军营那样的生活,还得留点地儿以后好发展。最好是弄成个大花园,啥植物都有,给学生们一个安安静静、漂漂亮亮的学习环境。

对于建学校提出的那些条件和想法,陈赓全都爽快答应,只要是对教育有好处,再大的困难他都会想办法克服!在哈尔滨逛了好大一圈,最后我们看中了南岗区的文庙街,还有一曼街靠北的那两块好地方。陈赓立马开始着手挑选和规划校区,可一看到校区里密密麻麻有3000多个坟墓,他皱了皱眉,马上下令:“这些坟墓都得挪走,另外找个好地方妥善安置。”走到文庙那儿,心里头不由得乐开了花。这儿真不错,咱们把它变成图书馆吧,让孔子的智慧陪着孩子们一起学习。咱们要办的,是那种既有文化又有武艺的军事风格大学。

继续往后走,就来到了马家沟河边,陈赓往远处一看,心里有了打算:“打算把南岸建成教职工住的地方,北岸呢,就用来建教学楼。”他从文庙街溜达到了一曼街,边走边说:“文庙街嘛,既然是学校里的路,那就得安安静静的。办公大楼也别搞太多,最好是把所有的部门都塞到一个楼里,这样大家工作起来也方便,效率自然就上去了。”转了一大圈进行实地考察后,学院的大体构造已经有了个大概样子。

1953年一开头,学校的设计图纸就搞定了。整个工程占地有40多万平米大呢,工地上忙活的工人有五千多位,打算在1956年年底前全搞定交工。建设部部长陈正人非常给力,主动伸手帮忙,为陈赓解决了设计规划、施工团队和材料来源的难题。陈正人跟东北人民政府商量好后,就去找了设计院,安排了施工单位,选定了材料供应商,然后把这一切都交给了陈赓来负责。这样做帮他省下了好多时间和力气,避免了不少麻烦,陈赓心里非常感激。

1953年4月25日,有了大家的帮忙,哈军工的首期建筑项目开始动手建设了。陈赓在施工地点扬起铲子,铲下了第一锨泥土,标志着哈军工建设的正式开始。陈赓对盖房子既讲究速度得快,又讲究质量得好,因此工人们没日没夜地干着。他每天带着战场上留下的腿伤,拐杖不离手,在工地上忙前忙后,从早到晚盯着工程的进度和质量。工程忙起来的时候,他就直接和工人们一起吃一起住,没有一点领导架子。工人们都很喜欢这个亲近的“工头”陈赓,尽管时间紧迫任务艰巨,但工地上氛围特别好,大家干的活儿既快质量又高。

尽管如此,我们还是碰到了难题,这个难题跟教学楼的建设有关。经过陈赓和各军队领导一起商量,哈军工定下了五个专业方向,分别是空军系、炮兵系、海军系、装甲系和工程兵系。有了不同的科系后,大家又为怎么建教学楼争论不休,各有各的想法。徐立行教育长和苏联专家提议,所有科系合用一个多功能的教学楼,位置就选在文庙街东边。陈赓的左膀右臂李懋之有个想法,他觉得五个科系应该各自盖一栋教学楼,然后在它们中间留个宽敞的操场。

大家不仅对教学楼的数量有意见,就连它们的外观设计也产生了不同的看法。苏联专家偏爱俄罗斯风格的建筑,就是那种大家常说的“方块房”,墙面简简单单,屋顶就像是加高的围墙,用的是铁皮材料。李懋之首先站出来唱反调,说咱们中国的军校,那肯定是中式风格嘛,屋顶得设计成飞檐翘角那样,不一定非得雕花刻木,简单用点蓝绿线条勾勒的淡雅图案,看着既简洁又大方。另外,李懋之提议每个学科部门都在四个屋角挑檐处摆上一溜儿小摆件。比如说,空军那边放的是飞机的小模型,海军那边陈列着各式各样的船只,炮兵那边摆满了大炮,工程系那边则是各种机械设备,装甲兵那边展示的就是各种坦克啦。

苏联专家坚守自己的想法,李懋之同样寸步不让,于是他们请来了陈赓,让他来做最后决定。陈赓一开始就爽快地拍板了:五个系,每个系都盖一座教学楼。毕竟,各专业需要的设备五花八门,各有各的特殊要求,分开来使用,一个系一栋楼,这样最合适。说到建筑,陈赓想了想,先是对苏联专家的提议表示了衷心的感谢,接着干脆地拍板决定:“咱们就建中式的那种大屋顶。”五大教学楼一开工,陈赓就变得格外忙活,每件事都亲自过问,到处都能看到他辛勤忙碌的身影。

哈军工能建得又快又好,多亏了陈赓大将整天亲自在现场盯着。到了1955年4月,五栋雄伟的教学大楼已经屹立在那里,气势磅礴,十分壮观。眼看着所有事情都在一步一步顺利进行中,陈赓还得攻克最后一个难关,那就是找到合适的老师。【不拘一格降人才】1953年7月,陈赓在忙着筹备建校的事情中,好不容易抽出点时间回了中南海,他去找毛主席说了说1954年的建校打算,还顺便请中央再多给点儿钱支持一下。毛主席主席面带笑容地问:陈赓同志,开办学校可不是件轻松活儿,你还乐意继续干不?要不我调你去军委那边,你觉得咋样?

陈赓一听就慌了神,连忙说:“主席,我办学可是真心的,学校马上就要建好了,至于调动的事,咱们以后慢慢商量也不迟啊。”毛主席开怀大笑:“行!只要你有这心,我就全力挺你!”那太棒了,我有点小事想麻烦您,主席您能不能给哈工大写个题字呀?陈赓急着想在9月1日开学,于是笑着恳求毛主席赐给他一幅字。毛主席开怀大笑:“我虽然不怎么动笔了,但给校报写几个字还是可以的。既然南京军事学院叫《军学》,那你们叫《工学》就很不错,就用这两个字,我来写。”

拿到毛主席的亲笔题字后,陈赓倍感振奋,紧接着,他面临着一个急需解决的大问题:招募优秀的教师。毛主席的墨宝已经拿到,咱们可不能让他的信任落空。正犯难的时候,多亏老战友陈毅大方相助,帮我们渡过了难关。没想到,陈毅在华东军区司令部搞了个军事科研小组,里面高手如云,聚集了好些大牌教授和专家。而且,陈毅大手一挥,把这个精英团队整个儿都调给了陈赓。陈赓感动得眼泪都快掉下来了,心里乐开了花,赶紧用最隆重的方式招待这些教授。然后,教授们又给他推荐了几位老同学和老同事,介绍了他们的特长、工作经历和现在的单位,好让陈赓根据需要来挑选人才。

陈赓非常渴望人才,全部都要,他赶紧让手下的人快去办理相关事宜。就算有了教授的名单,政治审查还是个大关卡,特别是军事学校,可能会更加严格。有的名单还没到上级那里,就被保卫部部长给否决了。对于那些曾经在国民党军队里当过兵或者做过官的学者,保卫部原本是一口拒绝的,但多亏了陈赓一再地据理力争,才有了转机。他们都是这行里的高手,特别有学问的人。教书嘛,就是要让每个人都有自己的用武之地,只要查清楚没问题,那就别犹豫,直接请他们来就好啦。

哪怕是面临死刑的囚犯,陈赓也能让他们展现出非凡的价值,就凭他是国内少有的弹道技术高手。沈毅这个人,在法国留过学,法语说得很溜,对弹道研究这块儿很有研究。正当陈毅为找不到教弹道课的老师发愁时,他听说了沈毅的情况。沈毅本来在国民党那边,但后来他反了水,还帮咱们军队建起了兵工厂。后来,他升官做了民航总局的财务头头,可没想到,他贪了好多好多钱,最后就被判了死刑。陈赓弄清楚了状况后,一路向上级反映,经过好多关卡审批,费了好大一番功夫,最终说服了大家,留下了沈毅,给了他一个改正错误、重新表现的机会。

沈毅感激涕零地向陈赓下跪道谢,哭着说自己一定会努力工作,重新开始。他上的课,虽然内容深奥,但他讲得特别明白;他翻译的那些资料,对弹道研究很有帮助。最后,沈毅得到了宽恕,不再需要待在监狱里,他搬进了教授楼,和其他老教授一起生活,并且一直工作到了自己老年的时候。陈赓就是这样有胸襟和气度的人:他不看重形式,广纳贤才,这样才能办成大事,让教育事业蒸蒸日上。而且,陈赓在生活中处处都表现出对人才的敬重。哈军工刚开始建的时候,啥都不齐全,但陈赓却让所有教授都住进了设施完备的房子,里面有煤气、暖气,水也方便,而他呢,就随便找了间小平房住下了。

白天有空的时候,陈赓就爱在教师宿舍区溜达,看看哪位老师家水龙头漏水了,煤气打不着,暖气不热乎,或者地上有没有结冰啥的。那些零零碎碎的小事,陈赓心里明镜似的,马上就动手处理了。来院里教书的老师们,大都是读书人,不少都带着点文人的清高。有些人起初是被安排或邀请过来的,刚到这艰苦的地方时满腹牢骚,但慢慢地,他们被陈赓的真心实意所感染,越来越有了把自己当“家里人”的感觉。多亏了陈赓的辛苦奔波,师资难题总算是解决了。到了1953年8月,哈军工已经有了五百多位老师,三百多名实验员,大家来自五湖四海,都是各自行当里的高手,聚在一起交流学问,真是热闹非凡。

在陈赓的带领下,他看重知识和才能,凡事都亲自上手,就这样,只用了三四年的时间,哈军工就从一片荒芜之地迅速崛起。陈赓单凭一己之力,创建了一所顶尖的现代化军事工程学院,给当时的新中国培养了许多出色的军事专家,大大促进了军事发展,而且这一成就影响长久,惠及未来。如今的中国繁荣昌盛,这都多亏了你们打下的坚实基础,喝水时我们不会忘记挖井的人,心中永远感激,向陈赓大将致以崇高的敬意。