良渚有解(二)良渚无王有国

在考古学领域,对于古代文明的解读常常受到不同学者的观点和解释。有人认为,缺乏发现文字和青铜器等元素并不代表没有文明存在,而是可能有其他形式的社会组织和文化特征。

良渚遗址的规模和建筑工程确实令人印象深刻,但在解读是否存在"王国"、"王城"、"王权"和"王墓"时,考古学家之间可能存在分歧。一些学者可能支持这一观点,而其他人可能持怀疑态度,提出不同的解释。

个人认为在解读古代文明时,需要综合考虑考古学、人类学等多个学科的证据,并不断进行深入研究。这样的讨论和研究有助于推动对古代文明的更全面理解。

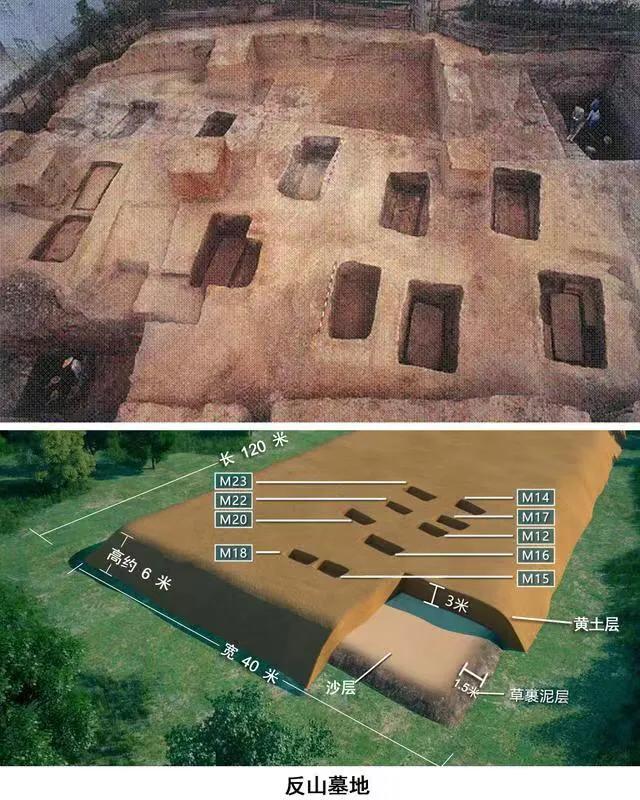

考古发现的关于“反山”墓址和12号墓的信息确实提供了有趣的洞见。这些发现包括人工堆筑的土墩、大规模的用工量,以及12号墓中丰富的随葬品,尤其是玉器的数量和独特性。

考古学描述中提到12号墓墓主可能是一位拥有神权、王权和军权的良渚国王,这为理解当时政治、社会结构和文化特征提供了线索。然而,对于是否存在真正的"王国"、"王城"等元素,以及对于良渚遗址整体的社会组织,可能仍需要更多的研究和证据来得出确切结论。

这样的考古发现为揭示古代文明的层面和复杂性提供了宝贵的线索,但在对古代历史进行解读时,通常需要综合考虑多个方面的证据,以避免过于绝对的结论。

翁卫和指出12号墓主虽然是显赫人物,但墓中出土的遗物并没有表明其"王"人身份,强调璧、琮、钺等器具的存在更倾向于象征文明基因,而非特指"王"权。

此类释解强调玉器在古代社会中的宗教、祭祀和文化角色,与《周礼》中的六器的记载相符。良渚文化中玉器的丰富和广泛应用确实是文明发展的重要体现,反映了当时社会的宗教仪式和文化传承。

在考古研究中,对于墓葬中的器物及其象征意义的解释常常涉及多学科的知识,这种综合性的分析有助于更全面地理解古代文明的多层次面貌。

翁卫和总结:

反山12号墓并不展现出“王”的特征!

尽管12号墓主是良渚考古中挖掘到的身份最显赫的人,然而墓中出土的遗物并没有一件是典型的“王”器,也没有任何可以表明其“王”身份的迹象。

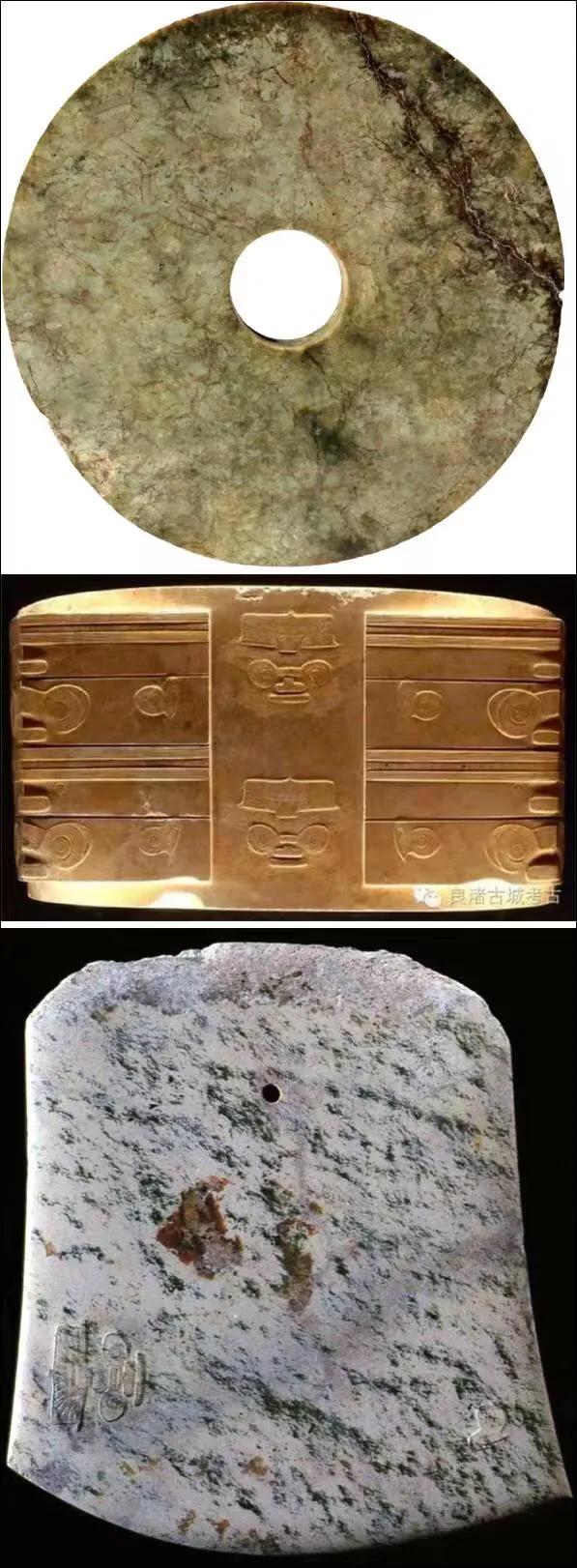

墓中出土了玉璧、玉琮、玉钺等,这些遗物可以说明良渚文化具有“三皇五帝”大华夏一统性的文明基因,但与“王”的权力无关。

古代《周礼》中记载,璧、琮、珪、琥、璜被作为六器、六瑞的玉礼器。

在考古发掘中,人们常将玉器用于祭祖、祭神、祭天地、祭四方等场合。这种做法早在人类社会的上古文明时期就已经出现,很多早期遗址中都出土了符合《周礼》所述的“六器”,还有玉钺、环、玦等动植类的象形圆雕玉器。

良渚文化遗址中,大量出土的玉璧、玉琮、玉钺等玉器在数量、品类和制作精良方面都居于领先地位,在众多考古遗址中独具特色。

“玉路”是文明发展的一条路径,因此也是文明探索的重要方向之一。

● 解『钺』

在良渚反山12号墓中出土的玉钺,虽然被认为是伯钺,但并非典型的“王”钺,因其不具备“王”钺的特征及图腾。

钺,在《说文》中解释为“大斧,一名天戉”。历史文献表明,君王使用钺象征着征伐的权力,是“生杀予夺”的最高权器。

古代文献如《书·牧誓》、《史记·殷本纪》、《礼记·王制》等提到了王左持黄钺,赐弓矢斧钺,并通过赐予诸侯以钺,使其代为征伐。这显示了钺在古代是天子法器,主管着天下的生杀权。

12号墓中的玉钺上刻有“有虞”图腾,鸟图腾为“有虞氏”祖源『成鸠氏』的标志。翁卫和将其解释为有虞国(幕国)的第一代或第二代国君的封钺。然而,其钺不是王龯,真正的王钺应具有特定的标志,包括上能献天、献祖,王钺能献于四方祖神以及天下的阳神。反山墓主的钺是国钺。

综上所述,反山12号墓中的玉钺被认定为国钺或伯钺,不足以证明其主人为“王”。对于良渚遗址的进一步研究和解析,尤其是对出土遗物的详细分析,将有助于更准确地还原墓主的身份及时代背景。

● 说『琮』

根据出土的考古资料,琮是一种内圆外方的筒形器具。然而,对玉琮的功能,各种说法不一:

- 有观点认为琮是烟囱崇拜的礼器,用于家族祭祀;

- 有说法认为琮象征“地母”的女阴,是生殖崇拜的对象;

- 还有观点认为玉琮是男根的象征;

- 还有说法认为琮是织布机的组成部分;

- 还有观点认为琮是人与天地沟通的媒介,外象征地,内圆象征天,中孔穿的柱子象征天地的贯穿。

所有这些说法目前尚无定论。

1、在中国古代传承中,存在“玉璧祭天”、“玉琮祭地”的礼制。然而,一些学者认为将“玉琮礼地”是与战国秦汉时期经师们的联想有关,因为在许多古墓遗址中发现了玉琮,且它也是人类陪葬品之一,这与“礼地”的礼制可能不相符。

2、更多的学者根据玉琮的造型和纹饰特征,推测它可能是巫师用来通天地、敬拜神灵的法器,具有原始的巫术色彩。然而,玉琮在商周时期较为常见,而在战国汉代后期则相对较少。

3、考古挖掘的现象表明,琮与原始宗教以及祭祀礼仪有密切关系,其主人可能是部族族长、种族酋长或大祭司巫师等地位显赫的人物。琮的数量和尺寸通常与主人的社会地位成正比。

良渚反山12号墓中最大的玉琮,有人认为它可能是“王”琮,其实不是。因为其纹饰刻有国家图腾,表明它属于“有虞国”(幕国),而12号墓主可能是该国的第一代或第二代国君。若为真正的“王”琮,应具备表明王主地位的标志,而12号墓中的琮并未满足这些特征,因此可以断定它并非“王”琮。

● 谈『璧』

在早期人类文明社会,玉璧被视为阴器、女器、母器的象形器,与生殖崇拜紧密相连,因此被古人广泛用于祭祀,并被认为是一种极其珍贵的礼物。

古人通过使用玉璧进行天、山、阳、公、祖等各种祭祀,表达了将“母”献“公”、以“阴”献“阳”的意愿,旨在让阴阳、公母的二维关系更加和谐相配,以此祈求人类和自然界的繁荣永恒。

玉璧是中华文明中“玉文化”的核心之一,在每个人类文明时期都留下了它的身影。可以明确,玉璧承载着人类文明的重要信息,是文明发展的象征。

在良渚的考古研究中,将玉璧列为“王”器并核定良渚文化为“王朝”文明的理由似乎并不充分。因为玉璧所代表的主要是对生殖崇拜的宗教思想,而并不能直接代表“王”。

“

良渚12号墓中的玉璧并非典型的“王”的玉璧,因为它缺乏“王”璧应有的特征。即便作为陪葬品,真正的“王”璧也应该带有“王”的标志。典型的“王”璧应当具备:

- 上——具备能献天、献祖的功能;

- 下——为(王)墓主所有,能够献于“四方”祖神以及天下的“阳”神。

这样的形制和特征才是古代王璧的象征。而反山12号墓的玉璧显然不具备上述特征,仅凭这些就能断定12号墓主并非王。

目前的考古学尚无法明确“王”玉璧的具体特征,这也是轻率下王结论的一个原因。

钺就是代表军权。

玉为尊,王为威,所以,良渚这个部落应该是人数众多,并没有王和国的概念,而是很推崇尊的部落,长者为尊,旺族为尊

玉为尊,不为王,这是历史常识! 王并非用于祭祀,玉以洁为崇尚特征,避邪之物!生配玉为尊,死陪玉也为尊,可以是发族之人,也就是子孙很多,为尊,也可是高寿为尊!

一直到西周时代,很多封国就是几平方公里这么一点面积。在上古时代,一个部落他就是一个王国, 何况象良渚文化有这么大的城,有这么大的水利工程,有这么大的坟墓(现在都称为山),这样拥有璧琮玉钺的不是王是什么?当然我们也可以称他为酋长。