她原是千金小姐,18岁父亲跟人跑了,她靠卖画为生,抚养未成年的弟弟,照顾卧床的母亲。

将弟弟抚养长大成家立业,给母亲养老送终后,她把所剩的青春,全部投入到工笔画中。

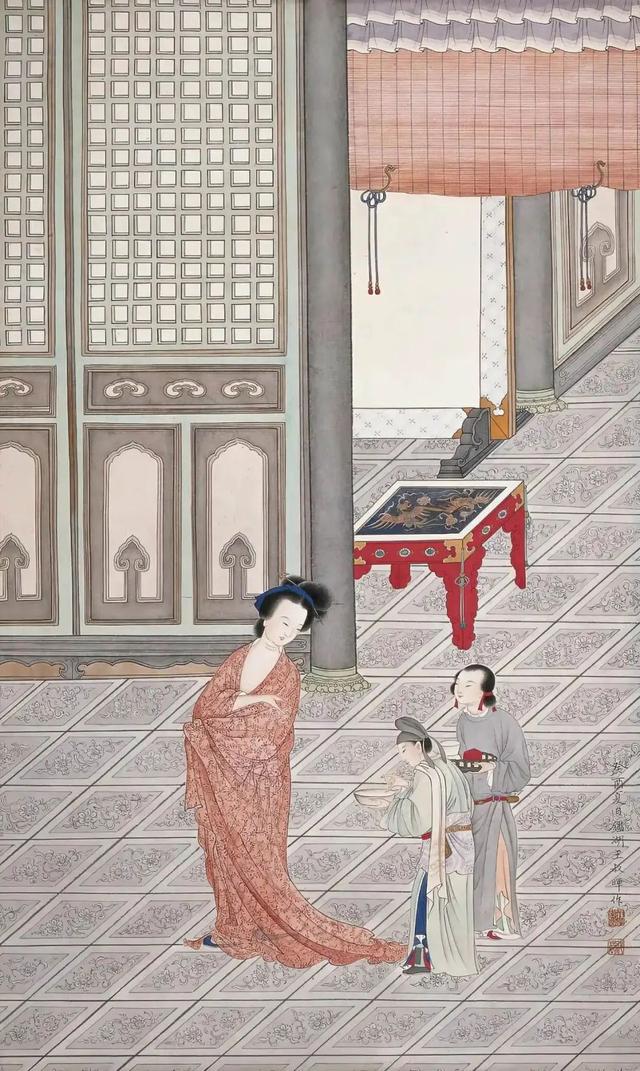

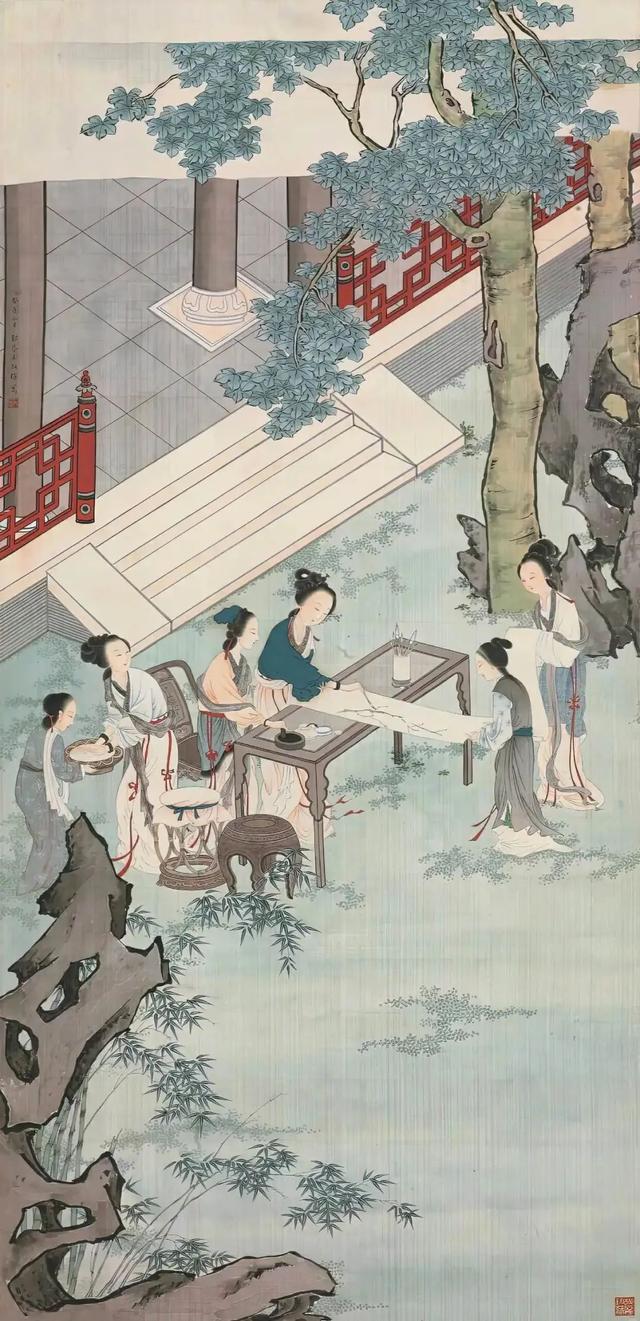

如今,家喻户晓的连环画《西厢记》《孟姜女》《红楼梦》都是出自于她的手。

她活了73年,前18年过了段快乐的时光,中间19年为母亲、弟弟奔波,剩下的36年都献给了艺术生涯,终生未嫁,无儿无女。

1912年,王叔晖出生在天津,父亲在天津开办了第一座浴池,生意很好。

由于家境不错,家里很注重教育,哪怕王叔晖是个女儿,5岁也被早早送到天津竞存小学。

但这个年纪的孩子要让她老老实实听课,显然是不太可能的。

(年轻时的王叔晖)

当时,班级里分红椅子、黑椅子,表现好的同学就能坐到最前排的红椅子,调皮不听话的坐黑椅子。

王叔晖红椅子坐多了,开始放松警惕,偷偷在课上画小人,久而久之就沦落到黑椅子去了。

民国初年,下起了一场久违的大雨,几乎淹没了整个天津,王叔晖看着地缝一点点冒出的水流,突然起了玩心,开始踩起雨水。

幸亏厨师及时赶来,在厨师将她拦腰抱起,扛到三楼的时候,大水直接淹了整个地面。

下雨天在家的人,会觉得雨天很惬意,刚好在外面奔波流浪的人,只会感觉狼狈。

这时的王叔晖是前者,但她不知道,这场大雨将淋湿她往后的人生。

1924年,当官的父亲被免职,全家迁往北京。

父亲工作没了,暂时对收入没什么大影响,他们在北京有八九十间自建房,经济绰绰有余。

而在京剧名角余叔岩的影响下,王叔晖喜欢上了戏剧,还成天想着当女侠,行侠仗义。

她还给自己体能训练,在后院挖了口大坑,腿上绑紧沙袋,在地面与坑里来回跳。

父母觉得一个女孩子家家的,学女红才是正经路,不由反驳直接填了那口坑,还给王叔晖剃了光头。

结果,被禁锢的王叔晖还是没有安分守己,女红是学不了一点,又迷上了画画,看到什么就画什么。

报纸、火柴盒上的小人、月份牌,就连家里来客人,王叔晖都要躲一边,偷偷画他们的姿态。

只上了二年半小学的王叔晖,画画却别有一番风味,不像是她这个年纪画的,反倒带着几分从容。

画画相比当女侠,父母更容易接受,于是便随她去了,二女婿吴镜汀正好在中国画学研究会,便托他送她去画画。

加入中国画学研究会后,王叔晖师从好几位大师,像周肇祥、孙诵昭、徐燕荪、吴镜汀、吴光宇等。

周肇祥当时是故宫所所长,经常借画供王叔晖临摹,孙诵昭出身书香门第,自幼熟读文史,负责指导王叔晖写大字。

孙诵昭告诉她,只有通过写大字锻炼腕力,才能在勾画时得心应手。

王叔晖取百家之长,进步惊人,周肇祥对她大加赞赏,说:“闺秀中近百年无此笔墨”。

一切都很顺利的时候,意味着将有个更大的坑等着你跌进去。

王叔晖18岁那年,父亲送了她一个“特别”的成人礼。

1930年,家里突遭变故,父亲带着姨太太远走高飞,撇下妻子和两个孩子。

没了父亲的支持,王叔晖无法继续学画画了,得知丈夫跑了,母亲更是气得大病一场。

弟弟还小,唯一已经具备工作条件的,勉强只有刚成年的王叔晖。

三伯父说好会接济他们娘仨,每个月给他们20大洋,结果才给了一个月,就没音讯了。

从此,王叔晖脱下了千金小姐的姿态,开始为生计奔波,卖画养活弟弟,给母亲治病。

在那个社会,家庭的重担全部压在一个刚成年的女孩身上,换做其他人,可能早就选择嫁人了。

王叔晖并没有,或许是父亲失位给她留下的阴影,她觉得靠别人靠男人终究靠不住,还不如靠自己。

当时,王叔晖一天至少要画七个扇面,直接画到第二天天亮是常有的事。

精神熬不住了,只能卷几根烟抽抽,给自己提提神。

这个习惯直到生活逐渐好起来,也没有改掉,甚至还爱上喝酒。

生活上,所有一切王叔晖都是优先母亲和弟弟,给他们花钱很大方,却几次狠不下心给自己买一件新衣裳。

吃穿用度完全不讲究,除了烟和酒,王叔晖的徒弟蒋力曾说:

“叔晖老人生活中‘烟、酒、茶’的标准是:低档茶、中档烟、高档酒。

先生基本上只喝高末,碎碎的那种。沏茶的时候要多放,要酽的发稠。

烟吗?如果自己买烟,先是恒大、前门、牡丹,后来主要是云南烟。

酒,先生最爱喝的是金奖白兰地……”

仿佛对烟酒茶多讲究一点,她就能在困苦的生活中寻到多一点乐趣。

幸好1949年,新中国的到来,王叔晖的人生也跟着迎来新生。

经任率英的介绍,王叔晖进入出版总署工作,有了稳定的收入,不再需要日复一日像个机器人一样画画。

以前画画,是生活所迫,今天没有画完,一家三口的一日三餐就没有着落。现在王叔晖终于可以回归初心,沉下心来画画。

之后,人民美术出版社成立,邹雅又推荐王叔晖加入。

当时跟她同事的,有曾经的老师徐燕荪,还有卜孝怀、墨浪、刘继卣、林锴等杰出的画家。

按理说,作为新来的,且年纪也不是最大的,再怎么看重王叔晖,充其量也只能暂时安排个基层岗位。

然而,王叔晖一来,直接空降连环画册编辑室创作组组长一职。

外人或许会怀疑,这其中是不是有什么猫腻,但只要去她家一次,就会发现真实原因。

王叔晖学生任梦龙回忆说,王叔晖生前住在西四胡同的一个小院里,屋子终日不见阳光,只有一个小窗户。

屋里有一个单人床,一张小桌子,俭朴得不能再俭朴了,客人来了只能坐在床上。

“在这种条件下,她怎么画出那么多精品?我们很难想象,有这么一位先生,对生活没有一点奢望,脑子里想的只是画画,画好画。”

晚年,有客人来家里,看见王叔晖这么大年纪,还住在这么小的房子,又无儿无女的,不由得心疼她。

王叔晖立即打断人家:“现在的生活已经很好啦!”

谁又能想到,在这么阴暗的房间,王叔晖一个人默默无闻,连续创作出连环画《木兰从军》和《孟姜女》。

过往劳碌的生活,并没有磨光王叔晖的才华,反而在她的人生里,过去的苦难就像一块磨刀石,把她的天赋越磨越发光。

天赋的背后,是日复一日的努力,以及精益求精的态度。

被潘洁兹评价“称得起是一部划时代杰作”的《西厢记》,16幅画面王叔晖画了好几版,花尽心思去构想。

《西厢记》一闪而过的画面,可能王叔晖就下了超乎常人想象的功夫。

16幅画面中,张生出现了15次,居然换了七八套服装,让人看着如临其境。

而《赴宴》里为了画出窗上映射的那些竹子的剪影,王叔晖还专门拜托人举着竹竿,上面粘贴上纸竹叶,在晨曦黄昏的窗前做摇曳状。

侄子王维澄曾回忆:“半夜醒来,外屋灯光格外亮,姑姑那瘦小的身影,仍坐在猴凳上聚精会神地画。”

还容不得旁人插嘴,家人劝她休息一下,王叔晖都解释烦了:

“你们怎么不理解我呢?对你们而言是来日方长,对我而言是来日方短。能画几幅喜欢的画,比什么都强。”

现在回过头看看这时候的她,可能王叔晖对自己的命数早有预感。

1977年,65岁的王叔晖再次被委以重任,画一组《红楼梦》人物画。

从那之后,王叔晖开始闭门谢客,潜心琢磨《红楼梦》里的人物,单是林黛玉这一张,从起稿到截稿,就花了十几天。

除了有一天,王叔晖罕见的开门迎客,中央美术学院的刘凌沧夫妇听闻王叔晖画了新作品,特意前来观赏。

待王叔晖把画拿出后,刘凌沧戴上花镜,认真地看了许久,连连夸“好画,好画!”

后来,三位老者就中国工笔画技法聊了起来,刘凌沧说:

“我们的有生余年不多了,现在条件好了,应该抓紧了。”

王叔晖点头附和:

“我也想过,是得抓紧。将来我死时,准得有一幅未完成的杰作;也许,我就死在这画案边……”

谁承想,一语成谶!

1985年7月,王叔晖胃口变得很差,吃不下去饭,眼窝深陷,嘴唇暗淡无光,整个人看上去像被抽干了水,可她的手却比以往更有力,不停地画着、画着。

笔下的人物越来越鲜活,而握笔的人却越来越颓败,仿佛画作上的红,不是颜料的红,那红是来自她体内,昭示她活着的体征。

7月23号,学生来看她,敲了10分钟才看见老师来开门。

可他问候的话还没说出口,王叔晖先生突然说要上厕所,走了几步,双腿开始剧烈颤抖,她急忙喊学生快来扶一下。

刚扶着她进画室,坐到床上,学生清晰感觉到搭在他身上的手不动了,他来了这么多次,第一次觉得画室静得可怕。

眼泪毫无预兆涌了出来,他想哭出声,可又马上捂住嘴,生怕王老师还在,声音太大害怕吓着她老人家。

环视四周,看见王老师画桌上还放着一幅来不及上色的《惜春作画》。

惜春看破了红尘,画惜春的人还没完成最后一步,又怎么舍得红尘?

下面是王叔晖作品欣赏: