在历史的漫漫长河中,西夏太祖李继迁绝对是一位闪耀着独特光芒的传奇人物。这位被《宋史》称为 “习中国之兵” 的枭雄,身处宋辽两大强权之间,用二十年光阴在西北戈壁书写了一部惊心动魄的崛起史诗。

党项内迁党项的族源颇具争议,一说源自羌族,一说出自鲜卑,但从李继迁这一支来看,后者的可能性更大,因为他们的族姓是拓跋,鲜卑三大贵姓之一。

党项人的原居地在今青海东南的黄河曲一带,至隋末唐初,形成了“大者万余骑,小者数千骑”的8个部落,其中以拓跋氏最为强大。

据《隋书》载:党项人勇猛尚武,当受外敌伤害时,必定复仇,未复仇前,蓬首垢面赤足,禁食肉类,直到斩杀仇人。

贞观八年,战神李靖讨吐谷浑,党项首领拓跋赤辞助吐谷浑主抵抗,兵败请降,太宗以其为西戎州都督,赐姓李。

永隆元年,吐蕃北上灭吐谷浑,与吐谷浑相邻的党项人不堪其扰,向唐廷请求内附,唐高宗为免其被吐蕃兼并,便把他们迁至银、夏、绥、延、庆州一带,拓跋氏分到了夏州,因此也称平夏部。

唐末,平夏部首领拓跋思恭率部助唐平黄巢起义,被册为夏国公,赐姓李,所部赐名定难军,统领银、夏、绥、宥、静五州之地。

北宋建立后,赵匡胤承认拓跋思恭后裔李彝兴所拥有的定难军节度使、西平王的割据地位,以换取其臣服。

此后二十年,宋忙于统一大业,利用夏州党项牵制北汉,而夏州则在与宋保持臣属关系的同时,暗自发展势力。双方各取所需,倒也相安无事。

然而,当北宋统一基本完成,双方的蜜月期也就结束了。

存亡之秋赵光义志在完成天下一统,超越乃兄,自然不会容忍夏州这个 “国中之国” 的长期存在。

太平兴国五年,李彝兴之孙李继筠去世,因其子尚幼无法嗣位,便由其弟李继捧袭职。然而,李继捧号召力有限,他的嗣位迅速激化了党项内部的权力之争。

太平兴国七年(982年),李继捧叔父、绥州刺史李克文上表,认为继捧 “不当承袭,恐生变乱”,建议太宗召其入朝,意在借宋之手,解除继捧的节度使之位。

赵光义原本就想消除割据势力,自然乐见其成,他一面改任李克文权知夏州,派朝官尹宪同知州事;一面派使臣诏命李继捧入朝。内外交迫下,李继捧只得携家眷前往汴梁,向宋廷献出银、夏诸州。

李继捧羁留东京不久,赵光义又派使臣召李克文和绥州刺史李克宪入朝,二李无奈,献出了唐僖宗所赐的铁券和御札,表示归顺。党项几乎纳入了宋之版图。

幼龙出海从历史的角度看,李继捧侄叔之举,是促进统一的作为,但站在党项族的立场,却无疑又是卖国求荣之举,许多党项人为此感到愤怒与不平,也为李继迁的崛起提供了契机。

此时,李继捧的族弟李继迁正担任定难军都知蕃落使,率部驻扎在银州,同样接到了护送李氏亲族入京的诏书。当他得知党项经营二百余年的根据地已归宋朝,而自己也在 “赴阙” 之列时,内心充满了不甘。

这位年仅十九的党项青年深知,一旦入京,党项人将彻底失去反抗的机会,沦为宋朝的附庸。于是,他紧急召集部下商议,在昏暗的营帐中慷慨陈词:“我党项先辈披荆斩棘,才有今日基业,岂能拱手让人?我们当走避漠北,联络豪右,卷土重来!” 最终,众人被他的豪情所感,纷纷追随他踏上复国之路。

为摆脱驻屯宋军的阻截,李继迁精心策划,他诈称为乳母发丧,令部下将兵器藏于灵柩之中。那一日,银州城门口,送葬队伍哭声震天,宋军远远查看,并未起疑。出城后,队伍加快脚步,直奔地斤泽(今内蒙古鄂托克旗东北)而去。

地斤泽距夏州三百余里,水草丰美,李继迁便以此为根据地,积极联络党项诸部,他以先祖拓跋思恭的事迹激励众人,讲述党项人的荣耀与使命,很快便聚集了一批追随者。

雍熙元年(984 年)七月,李继迁率众数千袭掠夏州王庭镇,取得了反宋以来的首个重大胜利,俘虏多达万计。

然而,强弱之势毕竟不会因一次胜利而转移,当时的李继迁仅有万余可战之兵,一旦引起宋廷重视,失败将不可避免。宋知夏州尹宪和都巡检使曹光实利用党项骑兵四出袭扰之际,连续两夜派出精骑奇袭地斤泽。李继迁与弟继冲奋力突围而出,然而混乱中,他的母亲妻子却不幸被俘,幕帐、牛羊也损失无数。

百折不挠

百折不挠李继迁虽陷困境,却百折不挠,他纠集残部,又在黄羊平重整旗鼓,支持他的酋长也日益增多,因为大家都看到了他坚韧不拔的精神和卓越的领袖才能。

雍熙二年二月,李继迁决定夺回银州故地。他亲率少数侍从来到银州城下,对曹光实施诈降之计,他说:“我已失败多次,现走投无路,请允许我归附!” 并约定在葭芦川纳节献降。

曹光实立功心切,也不与他人通气,就由李继迁为前导,率百来骑前往受降。当行至预定地点时,李继迁忽然挥鞭为号,伏兵骤至,尽歼曹光实及其从骑。随后,又命属下扮成宋军,打起宋帜,成功袭破了银州城。

占领银州后,李继迁审时度势,决定暂缓称王,仍称都知蕃落使,权代定难军留后。他对部下设官授职,以明尊卑;对豪右预封州郡,诱之以利,对银州进行了一番整顿与建设。

然而,以当时党项的实力,确实远不能与宋抗衡,在其后与宋军的争斗中,李继迁多次失利,最后甚至连银州也被迫放弃。

面对困境,李继迁决定借助外部势力。

雍熙三年初,李继迁派张浦携重币使辽。辽圣宗也有意与党项结盟,以牵制宋朝,于是授予其定难军节度使,都督夏州诸军事,并将宗室之女下嫁,数年之后还封李继迁为夏国王。

戏耍车神

戏耍车神得到大力支持后,李继迁与辽互为呼应,不断袭扰宋朝边境,并屡屡得手,这让赵光义深感头疼,无奈之下,只能采取 “以夷制夷” 策略,重新任命李继捧为定难军节度使,赐名赵保忠,派他重回夏州。

李继迁的权谋兵略远在李继捧之上,自然不会轻易接受后者的招抚,他时而与之兵戎相见,时而又虚与委蛇,巧妙地让李继捧为他请封讨赏。不久,他也被宋朝授予银州观察使,赐名赵保吉。

李继迁如同高明的棋手,步步先机,将李继捧和车神玩弄于股掌之间。他利用李继捧也想摆脱宋廷控制的矛盾心理,不断扩大自己的势力范围和话语权。最终,李继捧反被拉拢过去,归附了辽朝,被封为西平王,恢复本名。而赵光义对此却毫不知情,依旧对其进行封赏与资助。

淳化五年(994 年),李继迁见时机成熟,毅然举兵攻灵州,赵光义遣侍卫马军都指挥使李继隆讨之。

这时的李继捧早已被迷得云山雾罩,他不但未能助宋军平乱,反而上表为李继迁说情,同时献马五十匹,乞求李继迁罢兵。

这时的李继迁方露出枭雄本色,他一面答应罢兵稳住李继捧,一面缚牙校赵光祚,夜袭李继迁牙帐。李继迁单骑而逃,被州将赵光嗣囚送京师,其部众则被李继迁悉数兼并。

随后李继迁战略性放弃银州,李继隆无功而返。

见武力不能奏效,赵光义转而对夏州进行经济封锁,其中“最厉害”的一招就是“禁青白盐”。

对以畜牧为业的党项人来说,其粮食主要靠当地天然丰产的池盐与边民交换所得。宋朝的盐禁政策本意是想引发党项族的粮食危机,然而,这一政策非但没能达成目标,反而导致西北各游牧部族因粮食恐慌而相率扰边,关陇边民也因食盐断绝而骚乱不安。

李继迁敏锐地捕捉到了这一机会,他暗中联络关陇地区的民众,煽动他们起来反抗宋朝,夏州因之得青壮十万余,不但未能因禁盐衰落,反而持续壮大。不久之后,赵光义打脸自己,主动撤销了这一禁令。

至道二年(996年),李继迁成功截获宋军运往灵州的40万石粮草,并乘势进围灵州。宋军五路出师驰援,试图一举歼灭李继迁,却被后者灵活迂回的游击战所困,最终因乏粮再次无功。

而李继迁并未得意忘形,他以退为进,向宋廷上表请降,同时要求恢复对党项故地的统治权。

此时,宋真宗刚继位,无暇西顾,便复封李继迁为定难军节度使,重领银、夏五州。

西进之路经过与宋长达十余年的较量,李继迁终于成功夺回了故土。这一胜利,让党项人看到了复国希望,也让李继迁在族中的威望达到了顶点。

然而,李继迁的雄心远不止此,他筹划着更宏大的伟业。他决心向西拓展势力,控扼整个河西走廊,以便实现 “西掠吐蕃健马,北收回鹘锐兵” 的战略目标,进一步壮大后,再向南攻宋。

目标明确之后,李继迁便开始大造舆论。咸平二年(999年),一个箴言在银夏传开:天降陨石于继迁帐前,上书 “天戒尔勿为中国患”。党项人认为这是上天示意,纷纷支持李继迁西进。

而要实现西进战略,首先就要夺取尚被宋军控制的灵州。

灵州背倚贺兰山,俯临黄河,历来是中原王朝的河西屏障,战略位置极为重要,因而也成为宋与党项、回鹘、吐蕃各势力的必争之地。

同时,灵州又处于党项势力范围的腹背,补给常受夏州的骚扰,因而宋廷对灵州的去留一直举棋不定。

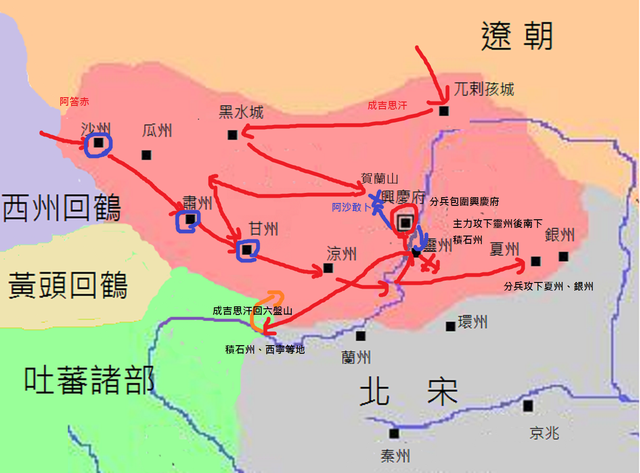

而李继迁正是利用宋廷对灵州的“鸡肋”心态,在辽的支持下,于咸平五年三月,一举攻克了灵州城。在攻城过程中,李继迁负甲亲临第一线,并为之擂鼓,极大地鼓舞了党项人的士气。

灵州的易主意义非凡:于党项而言,打通了西进大门,将河西各族纳入自己的攻击范围,为西夏立国奠定了基础;而于宋而言,不仅再也无法获得河西战马,更是拱手让出了控遏西北的主动权。

正如李继迁所言:“(灵州)北控河、朔,南引庆、凉,据诸路上游,扼西陲要害。若缮城浚濠,练兵积粟,一旦纵横四出,关中将莫知所备。我将借此为进取之资,成霸王之业。”

而他也是如此做的。咸平六年正月,李继迁将灵州改名西平府,在此立宗庙,置官署,正式建都。随后,他又在此推行汉化政策,学习中原制度、文化礼仪,努力打造一个强大的政权。

随后,李继迁开始西进。

英雄悲歌当时的河西走廊,吐蕃势力相当活跃,其中尤以潘罗支为首的六谷部最为强盛。潘罗支占据着西凉府(今甘肃武威),与宋联手,有力地遏制了夏州西进的势头,所以,李继迁第一个铲除的目标就是潘罗支。

咸平六年十月,李继迁佯言攻宋环、庆二州,实则声东击西,一举拿下了西凉府,将其改名凉州。十一月,又乘胜追击,准备彻底解决吐蕃问题。

然而,潘罗支也使出了诈降手段,李继迁以为凉州大局已定,便放松了警惕,坦然受降。在归途中,他遭到潘罗支设伏的数万兵士的偷袭,不幸中了流矢。回到灵州的次年,便因箭伤发作,不治而亡,时年仅41岁。

临死以前,李继迁仍不失冷静,他谆谆告诫儿子李德明:“当倾心内属,一表不听则再请,虽累百表,不得请,勿止也!” 他深知,以党项的实力还远不足以与宋辽争雄,左右逢源才是夏州立身之本,这是他留给儿子最富有远见的政治遗言。

纵观李继迁一生,充满了传奇与奋斗。他联合契丹,成功夺回了先人故土;他建都西平,扼平夏之要冲;他进军凉州,成河西之右臂。一个以夏州为首、西平为腹、凉州为尾的西夏帝国雏形已然形成。正因如此,西夏立国后,追尊他为太祖。其卓越的军事成就、高超的谋略以及在夹缝中的生存智慧,将永远铭刻在历史长河中,为后人所敬仰与传颂。