在大多数人的认知中,宋代官制是最为复杂的。

不仅因为它新名目繁多,如提辖、制使、知寨、参知政事、三司使等,官称冗长,如权知开封府、淮南路提点刑狱公事等,还虚实难分,什么寄禄官、职事官、馆职、贴职等。

宋代为何无六部尚书?

宋代为何无六部尚书?宋代官制体系大致可分为“官”、“职”、“差遣”三种,官和职是分开的。

“官”即寄禄官,只表示官位俸禄高低,开堂会时的座次,虚职无权;“差遣”才是实职,也称职事官,如知州、提点刑狱等;“职”分馆职和贴职,前者为馆阁实职,如知龙图阁,后者为荣誉虚衔,不任馆阁实务而兼领馆阁之职,如龙图阁直学士,只是一种用来礼遇文官的虚职。

区分三者有一个比较简单的方法:只要是带有知、判、行、权、守、提点等前置动词的,就是差遣;带有馆、阁的是“职”,馆、阁前有知、权字样的是馆职,不带的则是贴职。

以包拯为例——“癸丑,复龙图阁直学士、兵部员外郎、知池州包拯为刑部郎中、知江宁府。”

这里的龙图阁直学士就是贴职;知池州、知江宁府是差遣,也就是说包拯的实职是由池州知州迁为江宁知府,升了半级;而兵部员外郎和刑部郎中则都是寄禄官,指可以享受这一级别的俸禄。

与前代相比,宋代的寄禄官最为不同。

历代的寄禄官(也称散官)一般称大夫和郎官,如光禄大夫、正议大夫、中散大夫、承直郎、儒林郎、从事郎等等。

而宋代,三省六部这样的实权官职都沦为了寄禄官,如尚书仆射、兵部尚书、户部侍郎等。

“中书令、侍中、尚书令不予朝政,侍郎、给事中不领省职,谏议无言职,起居不记注,中书常阙舍人,门下罕除常侍,司谏、正言非特旨供职,亦不谏诤。”

——《宋史·职官志》

当然元丰改制后,六部恢复了部分职能,如罢三司使,户部收回财权,刑部恢复司法权,六部分设二十四司,各司设郎中、员外郎等等,但差遣制度并未发生根本改变,如南宋时依旧存在“户部尚书兼知临安府”的现象,六部尚书大多数时候还是虚职。

所以,我们在宋代影视剧中很少见到尚书这样的官职。从实权的角度出发,可以说宋代确实无六部尚书。

哪些人能称宰执?宋代官员有一个典型特征,就是名相多,随便挑出几个名人就是宰相,如赵普、吕蒙正、吕端、文彦博、寇准、王安石、范仲淹、包拯等等。

宋代宰相为何如此泛滥?又有哪些人能称宰执呢?

这就要从赵匡胤打压相权说起。

宋代以前,宰相见皇帝议事,是要赐茶看座的,即所谓“坐而论道”,但从宋代开始,赐茶看座之制就无形中消失了。这里面还有一个小故事。

据说,北宋初年还是遵循旧例,宰相等重臣依然能坐在朝堂上与皇帝议政。但有一次范质等人汇报工作时,赵匡胤表示自己眼睛昏花,让他们把文书放到御案上,然后偷偷命人将座椅撤掉了,范质等人自然不会声张,就这么一直站到了退朝。等他们走后,赵匡胤自我感觉良好,这样既能突出自己的地位,还能分散臣子的精力,免得和自己打嘴仗。于是次日议事时,就干脆不设座了,从此宰相一级的重臣上朝也就只能站着了。

赵匡胤此举倒不是刻意针对宰相,而是针对个人。宋开国之初,赵普虽然也承担着宰相的部分职责,但直到乾德二年才真正做上宰相。此前四年则由范质、王溥和魏仁浦为相,他们都是后周的留用人员。赵匡胤留用他们是为了稳定政局,做摆设看的,一有机会就要折辱他们,所以才有“偷偷撤座”的小家子气行为。

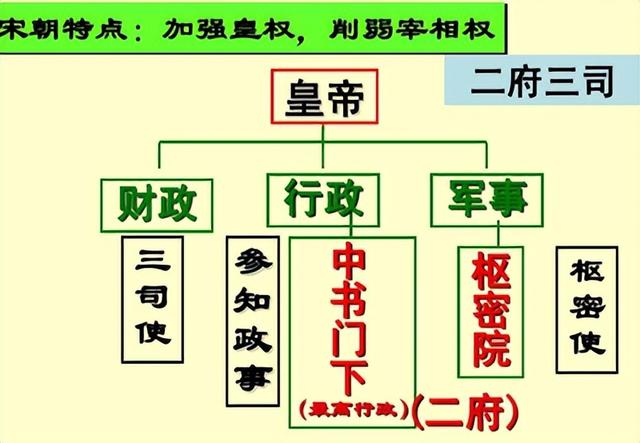

削弱相权,从建国伊始就开始了,建隆元年,赵匡胤就把原先的相权一分为二,分为中书和枢密院,号称“二府”。中书称政府、东府;枢密院称枢府、西府。中书即中书门下的简称,是最高行政机构,其长官即宰相,官衔为同中书门下平章事,简称平章事。

再次削弱相权,则是因为赵普拜相。

乾德二年正月,赵匡胤命赵普取代范质三人独自为相。赵普原先就是枢密使,还承担了一部分东府职能,又是赵匡胤亲信,此举不过走过场而已,但赵匡胤却犯了一个程序错误。他首先罢免三相,两天后才让赵普拜相。如此一来,拜相制敕就没有宰相署名了。赵匡胤倒是不拘小节,他对赵普说:“你来起草,我来签署。”

赵普却表示:“这是宰相之职,不是帝王之事”(他也不想一上任就犯忌讳,且此举开了先例,削了相权),坚辞不受。赵匡胤无奈,只得以赵光义同平章事任开封尹,略当宰相之任署敕,才解决了难题。

赵匡胤从这件事上感到了宰相之权太尊太重,四月,便设参知政事,以薛居正和吕余庆为首任参政,协助赵普处理政务。

起初,参知政事不能到政事堂与宰相议事,不能掌管中书门下印,甚至不与宰相一起奏事,只是奉行制书而已,地位与宰相相去颇远。

那时赵匡胤对赵普深为信任,故让其独相十年,但后来赵普颇有点独断专行。开宝六年,赵匡胤把参知政事的职权和地位,提升到与宰相接近,他首先命参知政事得入政事堂与宰相同议政事,而后命参政与宰相轮番掌中书门下相印,押百官上朝班次。至此,参知政事才真正有了副相之实。

除了平章事、参知政事,还有枢密院正副长官、三司使都能被称作“宰执”。

宰执集团的权力架构同中书门下平章事 (正二品)

作为实际宰相,其地位相当于唐代的尚书令。宋初沿袭唐制设三省,但元丰改制前,三省长官(尚书令、中书令、门下侍中)皆为虚衔,真正执掌相权者即此职。其职能包括“佐天子,总百官,平庶政”,具体负责民政事务。赵普、王安石等曾任此职。

参知政事 (从二品)

初为临时差遣,后固定为副相。与唐代有时不置尚书令只设两个副职——左右仆射一样,宋代有时也不设同平章事,只设多个参知政事执政,如宋孝宗时期。范仲淹、欧阳修等名臣均曾任此职。

枢密院系统

枢密院是宋代的最高军事决策机构,枢密使(或称知枢密院使)为从一品,与多个正二品的枢密副使(或称同知枢密院事,资历浅的也称签书枢密院事)共同组成了军事决策中枢,他们一般也由文臣担任(武将好像只有曹彬和狄青担任过,狄青还因此承担了不少舆论压力),与宰相不在一起办公,所奏也两不相知。皇帝了解全面情况,居中裁决。

其特殊之处在于:有调兵发兵之权而无握兵之重,统兵权在三衙(殿前司、侍卫马军司和侍卫步军司)。

三司使 (从二品)

在以枢密院分宰相兵权的同时,赵匡胤又设三司总理全国财政,其最高长官为三司使,统领盐铁、度支、户部三司,独立于中书门下与枢密院之外。其财政大权包括:统筹全国赋税征收、管理国库收支、审计地方财政。

元丰改制前,三司使权力很大,所以三司使也被称为“计相”,地位仅次于枢密使和平章事。改制后,三司被撤销,财权归户部,但在实际运作中,三司使之前所掌事务仍对户部运作有重大影响,户部在管理财政事务时仍需遵照之前三司的相关制度和惯例。

包拯就曾担任过三司使。所以说包拯曾为宰相,也不算错。

另外,从官品来看,宋代宰执的排名为:枢密使>平章事>枢密副使>三司使>参知政事。

还有一点需要说明,宋代的宰执并没有定额,不仅参知政事可以有多人,平章事、枢密使、三司使这样的一把手也可以有多人。比如宋太宗时期,同平章事有9人,参知政事有23人,枢密使有4人,知枢密院事有3人,枢密副使有12人,同知枢密院事有7人,签书枢密院事有5人,三司使有22人,除去重复任职者,二十年间,参与这个宰相群体的达55人之多。宋代宰执泛滥,也就不难理解了。

似是而非。前面讲的挺好,后面就扯淡了。平章事>枢密使>参知政事>枢密副使>三司使。怀疑你在骗回复。[呲牙笑]

首先馆阁贴职不是虚的“职”!而是政治地位的象征,没有职,是不可能担任中高级差遣的!比如范文正公出掌开封府时,寄禄官仅是员外郎(从六品),没有天章阁待制(从四品)的身份加持,根本没资格掌开封府!同样,包拯也是因为龙图阁直学士的身份才能在开封府打座。职到待制以上才是重臣,谓侍从大臣!待制以下是庶官。再有,三司使不是执政,是四入头之一。

宋朝官制,官员的身份有选人、京官、朝官三个阶层。选人授官判司薄尉,即幕职官或州县佐贰官,是没有“职”的,京官以上才能去考“职”。宋朝官场及民间最重“职”位,包拯为什么称为包龙图?因为包拯曾是“龙图阁直学士”!苏东坡称苏学士,也是因为苏轼曾做到“翰林学士”!范文正公在西北主持军务时,被西夏及蕃部尊称为“龙图老子”,也是因为当是时,范公的职是“龙图阁直学士”。官场及民间在官员有高“职”时,以职位称呼对方。职位不高或太低时,以本官或差遣呼之。唯独不能或不可以“大人”称呼官员。