不求见面惟通谒,名刺朝来满敝庐。

我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。

说起关于拜年的古诗词,人们首先想到的多半是文徵明的这首诗,因为这首诗是直接描述及评论拜年习俗的,甚至流行的诗题就叫《拜年》。但实际上,这首诗的题目并不是《拜年》,流传的诗文既有讹字,也有误解。

网上搜索,古诗文网及百度百科等众多网页上,这首诗的题目均作《拜年》,第二句为“名纸朝来满敝庐”(即第二字作“纸”),且把此句翻译为“自早上以来屋中堆满了名贵的拜帖”,即把“名纸(刺)”理解为“名贵的拜帖”。这些都是错误的。

文徵明(1470—1559)有诗文集《甫田集》传世,此集中,这首诗的题目是《元日书事效刘后村》,而且此题之下还有另外一首诗:愁早无端到小斋,问愁谁送与谁媒。残年原未将愁去,不是新年别带来。“元日书事效刘后村”的意思是仿效刘后村(1187—1269)在元日这一天记下事迹及感想。可以看出,这一年正月初一的早上,文徵明兴致不高,郁郁之中不知不觉来到了自己的书斋,新年伊始,他想知道谁负责把去年的愁闷送走,但他发现旧年并没有带走旧愁,不过他还是希望不属于新年的愁闷就不要带到新的一年来——旧年已经归零,旧愁应该清零!

翻开《甫田集》的明刻清修本和清乾隆四十二年(1777)文渊阁四库写本,本诗的题目均作“元日书事效刘后村”,第二句均作“名刺朝来满敝庐”。“名刺”是指写有名字的拜帖,而非名贵的拜帖。“名刺”确实是纸制的,但此处不宜称“名纸”,因为下句“我亦随人投数纸”中亦有“纸”字——重复是格律诗的大忌。

另据钱德苍(清初人,生卒年不详)《解人颐》载——

元旦拜年,明时用古简,有称呼。本朝易以红单,书某人拜贺。素无往还者,而单亦及之,大是可憎之事。记文衡山一绝云:“不求见面惟通谒,名剌朝来满敝庐。我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。”吴门风俗,每逢一节互送盘盒。宋颜度有诗曰:“至节家家送物仪,迎来送去费心机。脚钱尽处浑闲事,原物多时却再归。”

褚人获(1635—1682)《坚瓠集》中亦有相似的记载。在这两部古籍文献中,文徵明诗第二句均作“名剌朝来满敝庐”。《解人颐》中的这则笔记属于“讥讽类”,其中所引颜度(南宋人,生卒年不详)之诗《冬至》亦颇有讽刺意味——每到冬至这个节日,各家各户都在费尽心机地相互赠送“物仪”(即礼品),但送来送去,一再转手,有些送出去的礼品最后又回到了自己的家里。

有趣的是,《解人颐》所引颜度诗第一句为“至节家家送物仪”,句中“送”应为“讲”字之误,本诗第二句“迎来送去费心机”中亦有“送”字,也犯重了。此处讹误与文征明诗“刺”讹为“纸”极为类似。

“名刺”怎么就讹为“名纸”了呢?始作俑者应该是褚人获和袁枚(1716—1798),因为《坚瓠集》中的那则笔记的题目就叫“拜年”,而袁氏《随园诗话》中有这样一则文字——

《清波杂志》载:“元祐间,新正贺节,有士持门状遣仆代往;到门,其人出迎,仆云:‘已脱笼矣。’谚云‘脱笼’者,诈闪也。温公闻之,笑曰:‘不诚之事,原不可为!”’及前朝文衡山《拜年》诗曰:“不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。”可见贺节投虚帖,宋朝不可,明朝不以为非:世风不古,亦因年代而递降焉。

此文径称文诗为《拜年》,且第二句为“名纸朝来满敝庐”。笔者检索到了《随园诗话》清道光二十四年(1844)经元堂刻本、另一清刻本及《笺注随园诗话》民国十四年(1925)上海扫叶山房石印本,三种版本所引文徵明诗均作“名纸”,应该是随园主人写错了。至于《拜年》之题,不过是概括性的简略之语,这种手法在诗话中是很常见的。后人不问源头而又轻信,误以为“拜年”就是诗题。

“不求见面惟通谒,名刺朝来满敝庐。我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。”虽然收到的拜帖很多,但文徵明并不高兴。在他看来,拜年应该当面,投帖只是虚礼。但人情世故就是如此,虽然是虚的,却也不能简省。文徵明也只好随俗,投出了几份拜帖。

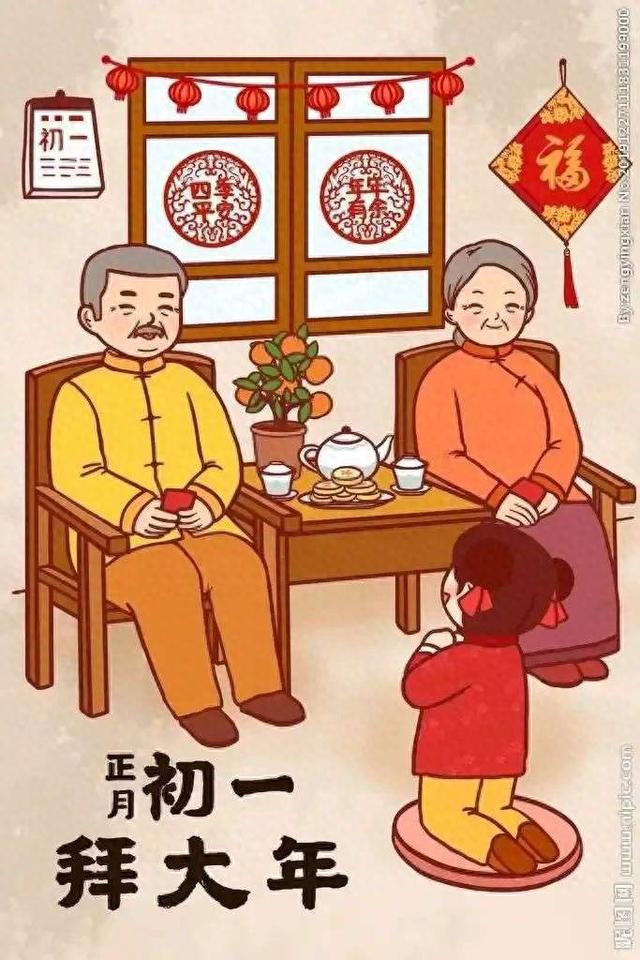

拜年,原本是当面的。“拜年拜年,膝盖向前。”晚辈给长辈拜年,甚至应该行跪礼(如题图)。从《随园诗话》的转载可知,宋朝的时候,拜年都还是当面的,到了明朝已经出现“通谒”拜年了。虽说“世风不古”,但以“通谒”代“见面”也不宜一概否定。毕竟,能够面拜的只能是极少数;况且,当面拜年的人太多,尊长也承受不了。其实,“见面”也好,“通谒”也罢,都只是一种形式,与“诚”或“不诚”没有必然的联系——“面拜”不一定有诚意,“通谒”也未必无诚心。诚与不诚,惟在心中。天涯比邻,其情何如?

(另:“庐”和“虚”同属上平声六鱼韵,今之普通话不押韵是因为字音发生了演变。)

参考文献:

[1](明)文征明撰:《甫田集》,明刻清修本(国图善本书号:18402),卷2第4页。

[2](明)文征明撰:《甫田集》,清文渊阁四库写本,卷2第5页。

[3](清)袁枚撰:《随园诗话》,清道光二十四年(1844)经元堂刻本,卷9第20页。

[4](清)袁枚撰:《随园诗话》,清刻本,卷9第24页。

[5](清)袁枚撰,雷君曜注:《随园诗话》,民国十四年(1925)上海扫叶山房石印本,卷9第31页。

[6](清)袁枚撰:《随园诗话》,上海:大达图书供应社民国二十四年(1935)版,第165页。

[7](清)褚人获撰:《坚瓠首集》,清刻本,卷1第17页。

[8](清)钱德苍撰:《解人颐》,清乾隆二十六年刻本(台北天一出版社1985年影印),卷6第17页。