朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不尽,轻舟已过万重山。

这是李白的七言绝句《朝发白帝城》,又题《白帝下江陵》。一般认为,此诗作于唐肃宗乾元二年(759)三月。乾元元年(758),因“附逆”永王李璘,李白被流放夜郎。第二年春,行至白帝城(今重庆奉节)的时候,忽然收到赦免的消息,太白惊喜交加,随即乘舟东下。此诗即作于抵达江陵之时,被认为是李白的“生平第一快诗”。

在人教版《语文》等各种现代出版物中,此诗第三句为“两岸猿声啼不住”,但在古籍文献及版本中,此句多作“两岸猿声啼不尽”,即句中的“住”应作“尽”。

笔者共从43种古籍文献的55多种古籍版本中检索到了此诗——

其中27多种古籍文献的36种古籍版本作“尽”,其中包括《李太白文集》(宋刻本)、《李翰林集》(景宋咸淳本)、《方舆胜览(卷27)》(宋刻本和清四库本)、《方舆胜览(卷57)》(宋刻本和清四库本)、《分类补注李太白诗》(元余氏勤有堂刻本、明郭氏济美堂刊本、明万历年间刻本)等。

其中作“住”的只有16种古籍文献的19种古籍版本,包括《唐诗品汇》(明洪武三十一年汪宗尼校刻本、明嘉靖十八年牛斗刻本、清四库本)、《古今诗删》(明汪时元校刻本、清四库本)等。

也就是说,“尽”的古籍文献及版本不仅在数量上占据绝对优势,而且囊括了最古的5种宋元的版本。值得注意的是,在此次检索出的55种古籍版本中,“住”最早出现在《唐诗品汇》中,这意味着,很有可能是明初的高棅把“尽”改成了“住”。根据笔者的考证,孟浩然《过故人庄》“开筵面场圃”中的“筵”被改为“轩”、常建《题破山寺后禅院》“竹径通幽处”中的“竹”被改为“曲”等,最早都是出现在《唐诗品汇》中。在中国诗史上,《唐诗品汇》流传甚广,流毒也很广。

《玉篇》:“尽,终也。”《类编》:“住,止也。”“啼不尽”和“啼不住”的意思是一样的。但原本应该是“啼不尽”。后人改窜,不可取也。

另:本诗之题亦有“朝发白帝城”和“白帝下江陵”(亦有作“下江陵”)之异,第四句还有“轻舟已过万重山”和“须臾过却万重山”之异,宋本《李太白文集》中即有两说,此后历代文献各有所从。《史记•苏秦传》有“乘夏水,浮轻舟”之说。窃以为,“轻”有飘飘欲仙之气,更符合李白的气质,也更能体现重获自由、归心似箭的心情。

附:本文所据部分古籍版本——

附:本文所据古籍版本信息——

(一)为“尽”的古籍文献及版本:

[01](唐)李白撰:《李太白文集》,宋刻本,卷20第4页。注:“轻舟已过,一作须臾过却。”

[02](唐)李白撰:《李翰林集》,宣统元年(1909)刊刻景宋咸淳本(当涂本),卷19第5页。题“白帝下江陵”。“须臾过却万重山”。

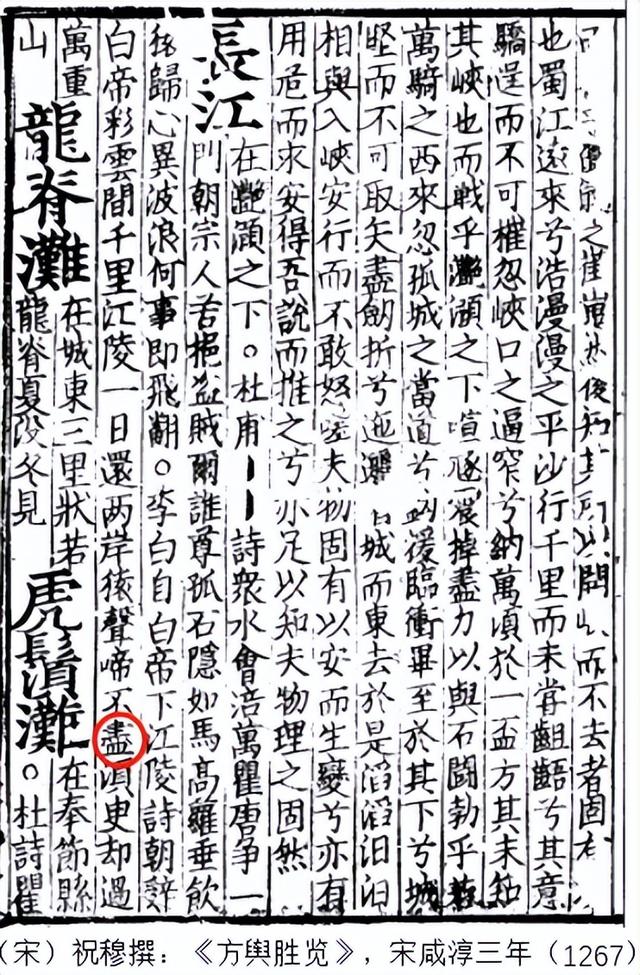

[03](宋)祝穆撰:《方舆胜览》,宋咸淳三年(1267)刻本,卷27第11页。

[04](宋)祝穆撰:《方舆胜览》,清文渊阁四库写本,卷27第11页。

[05](宋)祝穆撰:《方舆胜览》,宋咸淳三年(1267)刻本,卷57第5页。

[06](宋)祝穆撰:《方舆胜览》,清文渊阁四库写本,卷57第5页。“须臾却过”。

[07](宋)杨齐贤集注:《分类补注李太白诗》,元余氏勤有堂刻本,卷22第6页。“早发白帝城,一作白帝下江陵”,“一作须臾过却万重山”。

[08](宋)杨齐贤集注:《分类补注李太白诗》,明郭氏济美堂刊本(四部丛刊),卷22第8页。同。

[09](宋)杨齐贤集注:《分类补注李太白诗》,明万历年间刻本(聚奎楼藏板),卷22第8页。同。

[10](宋)不着撰者:《锦绣万花谷》,明嘉靖十五年(1536)锡山秦汴绣石书堂刻本,续集卷12第1页。尽,须臾过却。

[11](宋)不着撰者:《锦绣万花谷》,清文渊阁四库写本,续集卷12第1页。尽,须臾过却。

[12](宋)洪迈编:《万首唐人绝句》,明嘉靖刻本,卷2第5页。“白帝下江陵”。

[13](宋)洪迈编:《万首唐人绝句》,清文渊阁四库写本,卷2第7页。同。

[14](明)邵天和编:《重选唐音大成》,明嘉靖五年刊本,卷14第3页。

[15](明)胡缵宗辑:《唐雅》,明嘉靖二十八年(1549)文斗山堂刻本,卷6第3页。

[16](明)高棅编:《唐诗正声》,明嘉靖三年(1524)刻本,卷10第3页。

[17](明)朱谏选注:《李诗选注》,明嘉靖年间刻本,卷11第27页。

[18](明)杨慎辑:《李诗选》[O],明嘉靖二十四年(1545)张氏家塾刻本,卷9第2-3页。“轻舟已过”。

[19](明)杨慎撰:《绝句衍义》,明嘉靖丙辰年曼山馆刻本,卷1第4页。“白帝下江陵”,“扁舟已过”。

[20](明)杨慎撰:《太史升庵文集》,明万历十年(1582)蔡汝贤刻本,卷57第2页。“扁舟已过”

[21](明)臧懋循编:《唐诗所》,通行版(明万历丙午年序),前集卷46第32页。

[22](明)钟惺、谭元春编:《唐诗归》,明万历四十五年刻本,卷16第15页。

[23](明)李贤等:《大明一统志》,明天顺五年(1461)内府刻本,卷70第7页。“须臾已过”。

[24](明)李贤等:《大明一统志》,明嘉靖三十八年(1559)书林杨氏归仁斋刻本,卷70第7页。“须臾已过”。

[25](明)敖英编、(明)凌云辑:《唐诗绝句类选》,北京:文物出版社2020年影印明末凌氏三色套印本,第154页。

[26](明)黄德水、吴琯等辑:《唐诗纪》,明万历十三年刻本,(盛唐卷)68第10页。

[27](明)张含辑、(明)杨慎评:《李杜诗选》,内府藏明末刻朱墨套印本,李诗选卷5第3页。诗题“一作白帝下江陵”

[28](明)胡震亨编:《唐音统签》,清康熙丁卯年刻本,卷170第10页。

[29](明)曹学佺:《石仓历代诗选》,明崇祯刻本,(唐卷)卷31下第38页。

(明)曹学佺:《石仓历代诗选》,清文渊阁四库写本,卷44下第35页。

[30](清)彭定求等:《全唐诗》,清离藻堂四库荟要写本,卷181第5页。

[31](清)徐倬编:《全唐诗录》,清文渊阁四库写本,卷23第25页。

[32](清)王琦撰:《李太白集注》,清文渊阁四库写本,卷22第12页。

[33](清)王琦撰:《李太白集注》,清文渊阁四库写本,卷34第58页。

[34](清)王琦:《李太白全集》,清乾隆己卯年(1759)刻本,卷22第10页。一作“须臾过却”。

[35]游云选评:《李杜诗法精选》,日本江户文化三年(1806)大阪星文堂刊,卷1第27页。

[36](清)王闿运编:《唐诗选》,成都:清光绪丙子年(1876)尊经书阁刻本,(七绝卷)第17页。

[37]傅东华选注:《李白诗》,上海:商务印书馆民国十七年(1928)版,第134页。

[38]编选组:《李白诗选注》,上海:上海古籍出版社1978年版,第192页。

(二)为“住”的古籍文献及版本:

[01](明)高棅编:《唐诗品汇》,明洪武三十一年(1398)汪宗尼校刻本,卷47第5页。

[02](明)高棅编:《唐诗品汇》,明嘉靖十八年(1539)牛斗刻本,卷47第5页。

[03](明)高棅编:《唐诗品汇》,清文渊阁四库写本,卷47第6页。

[04](明)李攀龙辑:《古今诗删》,明隆庆及万历间汪时元校刻本,卷21第5页。

[05](明)李攀龙编:《古今诗删》,清文渊阁四库写本,卷21第5页。

[06](明)李攀龙:《唐诗选》,明刻本(王稚登序),卷7第5页。

[07](明)李攀龙辑:《唐诗广选》,凌蒙初朱墨套印本,卷7第6页。

[08](明)杨慎辑:《全蜀艺文志》,明万历刻本,卷16第4页。“朝发白帝城”。

[09](明)唐汝询撰:《唐诗解》,明万历年间刻本,卷25第25页。注,“住,本集作尽”。

[10](明)唐汝询编撰:《删订唐诗解》,清康熙年间刻本,卷13第12页。

[11](清)王士祯编:《唐人万首绝句选》,清文渊阁四库写本,卷3第4页。

[12](清)康熙选定:《御选唐诗》,清文渊阁四库写本,卷28第30页。

[13](清)沈德潜选注:《唐诗别裁》,清乾隆二十八年(1763)教忠堂修订本,卷20第2页。

[14](清)宋宗元:《网师园唐诗笺》,清乾隆三十二年(1767)刻本,卷15第9页。

[15](清)李锳撰:《诗法易简录》,清乾隆丁亥年刻本,卷14第11页。

[16](日)大典显常:《唐诗解颐》,东京东叡王府宽政十二年(1800)版,卷7第5页。

[17](清)王尧衢选注:《古唐诗合解》,清光绪壬辰年江西两仪堂刻本,卷5第6页。

[18](清)李畯辑:《诗筏橐说》,清乾隆二十三年刻本,第30页。

[19](清)子墨客卿:《唐诗三百首注释》,清光绪十六年石渠山房刻本, 卷6下第4页。

[20]余研因选注:《(白话注解)李白诗选》,上海:启智书局1934年版,第41页。下江陵。

[21]沈归愚选注:《李太白诗》,上海:中华书局民国二十五年(1936)版,第83页。下江陵。

[22]夏丐尊、叶绍钧合编:《(初中国文科教堂自修用)国文百八课(第三册)》,上海:开明书店民国二十九年(1940)版,第194页。

[23]邱燮友注释:《新译唐诗三百首》,台北:三民书局民国七十七年(1988)版,第359页。