原创 党宁 上谷文化

京张铁路——张家口工业文化遗产的发端

党 宁

提及张家口的工业文化遗产,京张铁路是绕不开的话题。这条铁路不仅是中国铁路建设的里程碑,更是全体中国人的精神丰碑。

当地人常说“火车拉来半边城”,1909年京张铁路通车前,张家口是一个以商贸为主的城市,城市规模不大,在上下两堡间仅有些大小规模不一的手工业作坊,主要涉及皮毛和农副产品(如口蘑)的初加工,做皮毛加工的匠人被称作“毛毛匠”,以前桥西还曾有一条“毛毛匠巷”。京张铁路的通车,很快改变了张家口发展的走向。

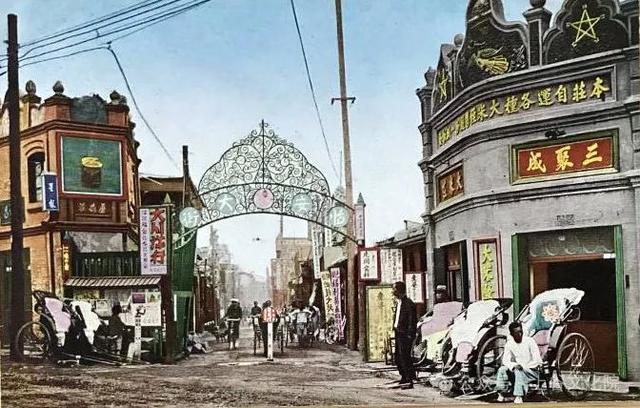

明清以来,张家口的主城区在今天的桥西,今天的桥东区异常荒凉,这里仅有一条通往宣化府的驿道(宣化大道的街名今天仍在),剩下还有一个戏台、两座小庙、三处坟场以及成片的农田。1905年,当詹天佑勘测京张铁路来到张家口,确定下车站站址之后,天津怡和洋行的买办梁炎卿、陈祝龄看到了这里的发展商机。于是,他们于1908年筹集白银20万两,在张家口成立“怡安股份有限公司”,委派“隆盛和”皮货庄掌柜区泽南为经办人,还发行了当时中国第一张房地产股票。怡安公司随即购买了火车站附近的540亩土地,建成住房6000余间,还逐步建起怡安街、宝善街、长寿街、福寿街、桥东大街等商业街,并仿照北京东安市场格局,兴建了张家口东安市场,在商业街中开办照相馆、戏园、旅馆、茶庄、饭庄、澡堂等各类店铺,经营钟表眼镜、呢绒绸缎等时兴商品,生意十分兴隆。随着京张铁路开通,大量外地人涌入张家口,既有做生意跑买卖的,也有做工出力的,还有打把式卖艺的,其中大部分定居在桥东,于是,桥东区很快便发展成张家口新型的商业区和居民区。

1910年10 月,清政府在张家口车站机务段的南侧设立张家口铁路机器修理厂,次年7月正式建成运营。这是当时张家口第一家由国家创办、规模最大的近代工业企业。修理厂面积13096平方米,共设6个车间,安装有7 台动力设备18台各类机床,工人 47 名,张家口大规模机器生产的历史也由此开启。

1945年,张家口第一次解放,晋察冀边区政府接管了该厂后,转向生产60迫击炮。新中国成立后,1953年4月该厂划属地质部,更名为中央人民政府探矿机械厂,1955年改称张家口探矿机械一厂,1956年合并原张家口市机器厂,改称地质矿产部张家口探矿机械厂。创办于1914年的宝兴煤矿股份有限公司,是我国较早的民族工业企业。早在宝兴煤矿建成前,詹天佑在京张铁路线路设计时,特意设计将铁路绕道下花园,这既是为了保证机车的能源供给,也为煤矿的开采提供运输便利。1920年,宝兴煤矿建成榆树地第一号竖井,次年投产,这是中国近代中型煤炭企业较为典型的代表。

华北电灯股份有限公司也称张垣电灯公司。1915年5月21日,天津资本家李干忱向民国交通部立案,在张家口星隆庵东菜园创建华北电灯股份有限公司。1917年,他与天津卢木斋、苑祥甫等人合资35万银元,在张家口北菜园大马路25号建立发电厂,1918年,新装日本产120千伏安第一台机组开始发电,容量为98千瓦,主要用于城市照明,公司最初员工76人,到1925年员工已发展到千人左右。位于宣化庞家堡、烟筒山的察哈尔龙烟铁矿是张家口地区最早的近现代钢铁企业。该矿成立于1919年3月,采取官商合股形式,其中官股5000股,折合银元250万元,商股4591股,折合银元229.55万元,日炼铁300吨。同年,龙烟公司花费5 .8万多银元,在石景山东麓征购土地1300亩,成立龙烟铁矿股份公司石景山炼厂,这就是今天首都钢铁公司的前身。宣化还有许多国企公司和部属机械制造业工厂就不在此一一列举了。

1924年,张家口造币厂建厂,次年改称为冯玉祥造币厂,据《现在之张家口》一书记载“口北造币厂在东安斜街,鼓铸铜元日数千串,机器设备颇属壮观,论本口工厂规模,当以此为最大者。”后来该厂专门为冯玉祥的国民军制造枪炮,日军侵占张家口后,这里成为日军军火库和兵营,张家口第一次解放后,晋察冀边区政府在原厂址建立华北机械厂,后来这里又成为傅作义的兵工厂。新中国成立后,该厂更名为华北机器制造公司张家口机器厂,1950年该厂隶属于中央人民政府燃料工业华北煤矿管理总局,更名为华北煤矿管理局张家口机电厂,1951年又更名为中央人民政府燃料工业煤矿管理总局机械制造厂,1959年起,定名为张家口煤矿机械厂隶属于国家煤炭工业部管理,成为我国煤机行业规模最大、发展最早的三个煤矿专用设备制造企业之一。

张家口卷烟厂的前身是日本侵华时期建设的东洋烟草股份有限公司,始建于1939年,1940年10月开始生产。1945年8月,张家口第一次解放后,改名为张垣烟草公司,1949年5月1日,企业更名为察哈尔企业公司张垣纸烟厂。新中国成立后,烟厂多次划归,1964年归中国烟草工业公司,命名为张家口卷烟厂。企业成为中国北方规模最大的单体卷烟生产企业之一,全国纳税百强企业,中国制造企业500强,连续多年被列入全国500家最大工业企业。

轻工方面,其中毛纺织企业作为张家口轻工业的骨干,曾经有8个毛纺织厂相继建成,本地生产的毛线、毛毯曾是非常抢手的商品。六七十年代,张家口还有多个无线电厂相继建成,本地生产的“红山城”牌收音机和“长城”、“松鹤”牌黑白电视机,成为一代人难以忘怀的记忆。市区内曾经有多达5家制药企业生产西药和中成药,还有像橡胶厂、四一化工厂、树脂厂、油脂化工厂等大型化工企业,这些生产的运动鞋、洗衣粉、洗洁净等都成为当时在国内享有盛誉的产品。另外像拖车厂、柴油机厂、汽车配件厂、玛钢厂、铣床厂、机床厂、工业锅炉厂等生产的产品,都曾行销国内,比如成立于1956年的拖车厂生产的拖车,在运力紧张的年代,曾是公路运输的“抢手货”,客户需要排队等车……据统计,当时仅市区内大小企业多达2000多家,企业职工有28万人之多。那个时候,市区里的居民几乎家家都有在工厂上班的工人,还有的甚至是一家两代都在同一家企业上班。

这里值得一提的是,张家口还有一家从北京迁来的军工企业,这就是东方红机械厂,后改燕北机械厂,后又改名为燕兴机械厂。1939年9月,该厂初创于日本侵华时期的北平,当时是日军的兵工厂。1945年,日本投降后,国民政府接管该厂。1947年,更名联勤总部兵工署七十兵工厂。北平和平解放后,该厂被军管会接管,厂名仍为七十兵工厂,1950年,该厂划属华北兵工局,9月更名为五四六厂。1966年9到10月,北京五四七厂1300名职工调来张家口,扩大了一三七厂规模,同年改称古北机械厂。1967年6月更名为东方红机械厂。1980年9月,改称燕北机械厂后,该厂在军工生产的基础上,积极开发民用产品生产,曾生产过“雪莲”牌针织横机、“长安”牌微型车和雅马哈80弯梁摩托车等产品,为企业发展拓宽了路子。

随着时光的推移和城区的改扩建,很多工厂已经从张家口市区搬迁到外围,也有不少企业在上世纪九十年代中后期开始的改制中从人们的视线里永远地消失了。但是,回过头来审视张家口的工业文化遗产,不难看出,从京张铁路建成通车开始,到新中国轰轰烈烈的社会主义建设,张家口由于这条大动脉的兴建,已形成了以钢铁、电力、机械、烟草、酿酒食品、皮革、化工等较为完备的工业体系,这些大中型工业企业的建设,集中反映了张家口近现代工业发展的历程,是张家口发展的见证。张家口工业的辉煌经历不仅是中国工业艰难发展的一个缩影,对于这座城市来说更是一笔无比丰厚的文化遗产。

作者简介:

党宁:张家口市十一次、十二次党代会代表,市委讲师团成员、市社会科学普及库专家、张家口市文艺评论家协会理事、张家口市戏剧家协会理事、张家口察哈尔文化研究会理事、张家口张库大道历史文化研究会理事,现任张家口市图书馆副馆长、副研究馆员。

本期编辑:冯远志