【编者按】四川子弟几乎没有不出门的。家底好的是朝东去,求学、做官、做大生易买卖,家境贫寒的大都跑云贵两省,出卖劳动力或做点小买卖,维持生计。

在过去,十五、六岁的川娃儿就得离乡背井,往外闯了。他们中绝大多数是干苦力,当侠子。早前昆明有两个四川会馆,一个在北门街,一个在拓东路。拓东路的又叫做川主宫。(两个会馆建筑今犹存)里面"佚行"是占绝大多数。他们抬轿子、滑竿,肩挑背扛,靠一身劳动力奔走在西南几省以及云南三迤的崇山峻岭之间,长途劳顿,过着牛马不如的生活,还要俭吃省用,寄钱养家活口。

给人印象最深的是抬滑竿的,二人一后一前,口中一唱一和,很有风趣,比如前边的喊:"前面有朵花(屎)"。后面的就接道:"小心踩着它。"前面的喊:"让开一处。"后面的就接道:"文官过路。"如果乘滑竿的为人刻薄,他们会用你听不懂的声腔唱出:"嗨哟哎哟!抬着死狗上云南哟!"等等。还有一种"发柩子"的侠子就更苦了。那是帮客死在外的人的棺材发回老家,有的是几千里路程,抬着几百斤的棺木尸体,沐风栉雨,跋山涉水,那苦才算苦。

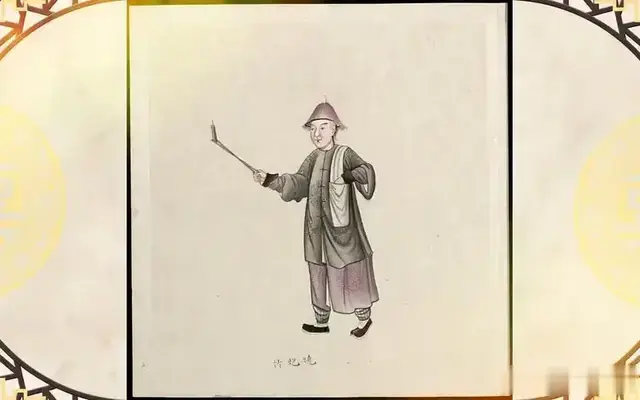

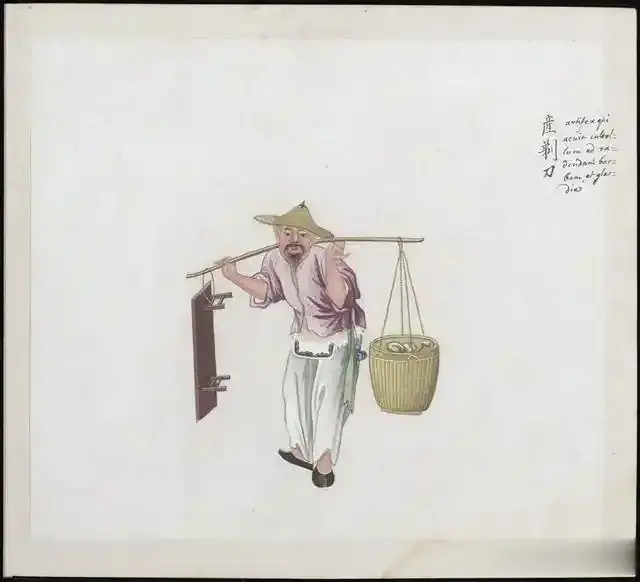

另一种干待诏(剃头的)的也很多。一副小担子,一头直竖一竹竿,据说是清初"留头不留发,留发不留头"的余韵。下面绑一小木箱,箱内剃头工具如剃刀、剪子、刷子、梳子、荡刀皮……一应俱全,连掏耳垢的挖耳都有。另一头 挑一坐凳。他们挑着今天赶这个街场,明天赶那个街场。过去几个铜钱就可剃个光头(不代洗头)。最后还要替你挖一挖耳垢。要是你那部份筋骨不舒服出上几个铜钱,待诏还会给你来个"上半套"按摩。(据说有条古规,待诏不许按摩下半身)最有趣的是一切做完后,待诏就拍起双手来,"噼噼拍拍"打出各种花样的节奏,脚还跟着拍节移动着。自来的理发业都是川班经营,直到抗战以后,下江师傅大量流亡到云南,才有了改变。

过去云南的小吃,几乎也以四川人经营为主。如豆花米线、卷粉、面条都是,也有凉的。由于配料认真可口,很受小市民、农民的欢迎。

饺担担也是由四川人传来的。小小一副担子,敲着两块竹片,日夜走街串巷,特别是夜间最活跃。饺面和肉冒馅,算不上高级,但配料的技术很高超,令人吃起来别有风味,而且物美价廉,送货上门。

正儿八斤的大食馆,四川人过去很少经营,顶多只有个五矮子开过个面馆还有点名。毛肚火锅过去也吃不开,记忆中只有祥云街有过一家。

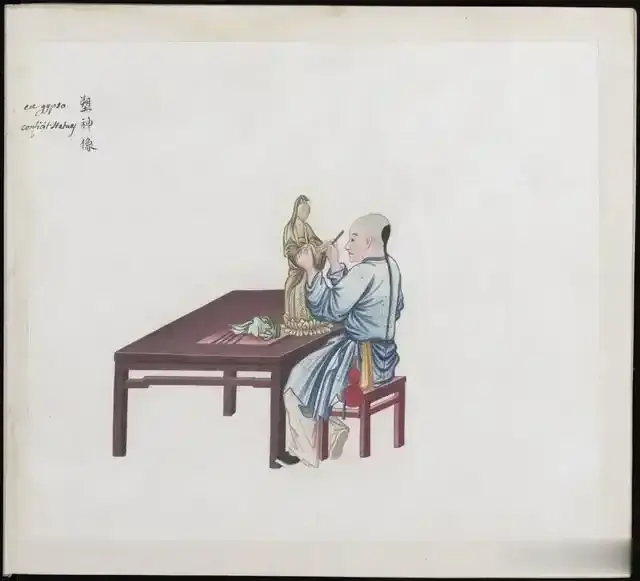

小孩的零食,四川人搞的就特别多了。如捏面人人(面人人不能吃,但他们附带卖一种糖面饺,很好吃)、倒糖人人、卖米酥糖、掷红鸡蛋……等等。特别是有个卖荸荠糕的,是印象最深的。一层层木格框里,象板豆腐一样放满一层粉红色半透明的荸荠糕。他担头挂着一叠小纸,给上他一个铜元,便可撕下一张丢在担上一个水碗中,上面 立时现出一、二、三……等字样。他便按照字上写的是几,用小铲铲给你儿片糕。那是一种十分甜美可口的食品。

货郎,完全是四川人。货郎这种行道,在宋代时期的画上就出现过,直到建国前都是那个样儿。别看他小小一个担子,货色样样俱全,超过了一个商店。如妇女用的针线、纽扣、花边、顶针、花样……老太婆用的头巾、裹脚……小孩的玩具、纸笔……男人用的琴弦、烟斗、以及大字唱本,"十大善书"之类洗漱用品……。日用百货,应有尽有。他们肩挑担子,手摇"货郎鼓",除了赶集外,成天走街串寨,远至穷山沟都跑得到。其实,这是一种极为惨淡的经营,多半是从劳苦大众手里的分分钱中获得些微糊口小利,全凭整日几十里路程的奔波换来。

另一种是捂豆芽菜,做板板豆腐。早前昆明只有农民做水豆腐卖,后来四川人的板豆腐一出,鲜美滋润,价格又公道,便占领了市场。今天昆明珠玑街,就是四川人捂豆芽、做板豆腐的集中地。

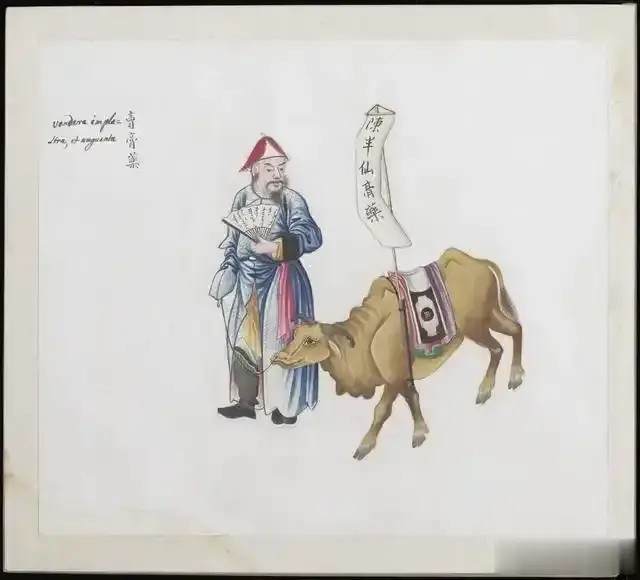

较少的四川人干着算命看柜、取面虑、讲圣谕、说评书……等行,也有当江湖草医的。这些都是稍有文化的人做的。

一幅布招,上面画着一男一女的面相,面上点满了痣,并证明是好痣还是坏痣,两旁写着"孤贫不取,富贵加增"等字,抬在相师手中,经常出现在街头或茶馆。

"算命看相,送看手相不要钱。"一口四川口音喊着。要是你伸手请他相上一相,凭他那三寸不烂之舌,最后也要哄得你掏上几个钱请他相个面,或来一番摸骨相。经过他察颜观色,套套哄哄,满口道理讲了出来,会说得你不由不信哩。

讲圣谕的多在过去的城隍庙、东岳庙内。搭上一个小台,上面一桌、一椅、一茶壶、一部"善书",哼哼讲讲,都是连台的长篇神话性质的故事。总共有十种,叫《十大善书》,如《目莲传》《香山传》《八仙传》《火 轮 传》《盘桃传》《华光传》……等。多是善男信女及小孩们听,但比起说评书的,就逊色得多了。

四川人说评书,可谓独步。仅如《水浒传》中一段"武松打虎",那种加盐添醋,绘声绘色的描述,令人叫绝。

四川人耍"西洋镜"、"被裆吼"(木偶表演),以及口技的表演则多在南校场(令宝善街)。卖草药耍把戏、猴唱戏的则多为河南人,打"凤阳花鼓"多为安徽姑娘。四川人很少弄这玩艺。

"西洋镜"有多种,然都是在一支架上置一木箱,木箱上开有几个装着放大镜的孔。眼睛凑上便可看到里面的画片。箱顶有一锣一鼓,弄者手一拉绳索便锣鼓齐鸣,用以招徕观者,同时似讲似唱的解释着内容。如:"看哟看哟!耍大上海……耍西湖哟……西洋人杀中国哟……"

"布裆吼"是最令人难忘的一种杂技,这种民间艺术的失传真一桩憾事。那不过几根竹竿撑起个布蓬,迎面露出一个台口;里面仅一人操作,全套锣鼓、木偶操作及唱白,皆由一人表演。耍的都是布袋木偶。而技艺之精彩甚至超过了舞台。记得有次看"武松打虎",首先是一樵夫模样的出场,突然一只猛虎出现(也是用一布袋虎形套在手上),一口把樵夫咬住,吞嚼进肚里去。表演的传神,确非它种表演形式所望尘奠及,令人惊心动魄。接着表演武松打虎。武松与虎斗了一会,突然武松的帽子被虎扑掉,露出了摔发,然后一阵甩发,演得活灵活现。斗到后来,武松与老虎都精疲力尽,在喘息着,最后武松才把虎打死。刻划的逼真细腻,真比舞台上强百倍。

"启刀子磨剪刀!""有破铜烂铁找来卖!""修锁配钥匙!"的喊声,大都出自四川人的口。成衣业也多为四川人经营。

药材批发则是川帮与江西帮平分秋色。江西帮做得广,北到东北参茸,南到两广药材都包下;川帮则仅限于川药材,但川帮极讲信誉,货真价实。过去川帮有个老板,叫做张鸿济,他的招牌也叫张鸿济。铺子开在今三市街教子巷口,专做药材批发。老辈一提起他就会夸他的"三起三落"或"越烧越发"。清末火烧忠爱坊时,城楼失火殃及池鱼,他的铺子、药材全损失了。民国初年火烧"新世界"(昆明最早的无声电影场,在教子巷内),张鸿济又遭一次回禄。但每烧一次,他的生易更兴旺一次。原因就在于他的为人平时疏财仗义,最讲信用,每次他一倒霉,同乡都肯集资帮助他东山再起。在云南,像张鸿济这样中产的商人在川人中毕竟不多。

谁也想不到的是,在云南最吃不开的却是川戏。川戏的"昆、高、胡、弹、灯",最精彩的当数高腔。但在昆明,不论再著名的川剧艺人,一登台唱高腔,都不受昆明人的欢迎。原因是在云南人心目中,没有乐器伴奏的就不能算演戏。不论川班如何在昆明卖力拼搏,始终站不住脚。过去金碧公园曾探取京川滇联合形式演出,还特别把川戏安排在中间。但只要一演到川剧,观众就索性溜到外面休息抽烟去了。你要是问一问他们为什么不喜欢川剧,他们会摇着头回答:"像发柩子一样,听不来!"因此无数川剧名角到了云南,只有改唱滇戏。然而这也有例外,川剧丑角在云南,不但不须改行,而且几乎滇剧名丑都出自川人。如九根毛、王水牛、易小脸……等都是川先生,在老辈戏迷中曾留下了不可磨灭的印象。

在云南,无论那州那县,乃至老山旮旯,四川人都钻得到。他们老实本份,吃苦耐劳,凭勤劳的双手谋生,从不欺哄吓诈,好吃懒做。过去农村人家要是招得一个四川人做女婿,是最有靠头不过的事。

四川人在云南很少有饿饭讨口的。这除了他们勤俭外,川人又能团结互助,只要某人在某种事业上摸出点门道,就互相提携,会把那种事业由川人垄断下来。一个川人生病或落末,就会有无数双援助的手伸来。

连滇戏艺人都讲: 我们滇班艺人最坏的毛病就是同行生嫉妒,好捣背脊骨。而川帮艺人毫无此态,在背地里一提他人,只会赞扬:"某大爷真了不起!那腔真棒,那招真能!"

连过去的四川帮派袍哥大爷,在云南也会变得很顾同乡,从不藉帮派势力欺压同乡。

四川人就以勤劳、朴实、团结的作风,到哪里就在哪里扎得下根来。除了当扶子的大都是耍一辈子光棍外,其他的人都通过勤奋一生,终于成家立业。四川人对云南的开发,是有很大贡献的。

【说明】

1、本文纯属个人整理的学习资料和史料,仅供参考,资料参考《昆明文史资料》、网络;

2、图片主要来源网络、个人收藏,传承祖国优秀传统文化,学习中华文化精神;

3、欢迎多多交流,难免有疏漏之处,还请多多指正交流。如需转载,请注明出处。