感谢您抽出宝贵的时间来阅读这篇文章。

在此,友情地向您作出提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

日常生活中,高血压已经成了十分普遍的慢性病之一,在我们身边基本上四个人里面就会有一个,其他三个中还可能是高血压前期。

在我国,目前超过2.5亿的确诊患者中,可以将血压长期控制达标的不足一半,多数人都需要终身服药。

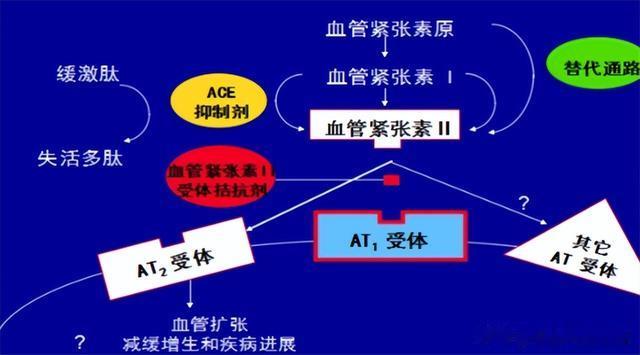

在众多降压药中,沙坦类药物(ARB:血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂)的效果十分明确。

它通过选择性的抑制AngⅡ(血管紧张素Ⅱ)和受体的反应,不仅可以有效的防止血管收缩,扩张血管,减少水钠潴留,以此来使血压降低;还可以显著保护靶器官,比如减轻心脏的负荷,改善肾脏功能,降低心脑血管急性事件的发生等;而且此类药物的副作用还比较少。正因如此,其已成为目前临床上最为常见的高血压一线治疗用药。

但日常中,由于该类药物的种类很多,虽然它们的作用机制都是一样的,但药效强度、代谢途径及副作用等方面还是会存在一些差异的。

那究竟哪种药物更强?谁的副作用最小?谁又能更好的保护靶器官呢?本期,让我们来为大家一一揭晓。

一、氯沙坦钾:全球首个上市

一、氯沙坦钾:全球首个上市二十世纪八十年代,默沙东(Merck & Co., Inc.)基于从根源上调控血压,并保护血管及靶器官的探索,开发了第一款ARB类降压药,也就是氯沙坦钾。

临床上,该类药物一般常规的推荐起始剂量为50mg/天,然后再根据患者的个体耐药性,及血压调控效果,逐渐可以调整为100mg/天;此类药物在服药后约60min,血液中的药物浓度达到最高值。约2小时后药物浓度降低约一半,但其中一部分药物会转化为活性产物,药效可以长期持续,这也就意味着一日一次的用药,就可以维持一整天的平稳降压。

同时,与单纯的降压药不同的是,它除了平稳降压之外,它还具有保护靶器官的作用。

就比如对于肾脏的保护,AngⅡ(血管紧张素Ⅱ)对于血管来说是一类很强的收缩剂,血管长期收缩就会增加肾脏的压力,加重肾脏损伤,该类药物则可通过抑制功能缓解这一症状。

并且,长期的血压或是血糖控制不佳,会损伤肾脏,出现尿蛋白。

该类药物可以通过扩张肾脏输出端的血管,来降低肾脏过滤系统的内部压力;通过阻止肾小球基底膜的异常增厚,来维持组织结构完整性,减少蛋白质的泄露,减轻肾脏工作负担,可以有效延缓高血压肾病及糖尿病肾病的进展。

该类药物同时在保护心、脑方面也起着重要作用。它能够通过减少血管收缩,及内皮细胞损伤,来降低动脉粥样硬化的发生风险;阻断心肌细胞肥大、心肌纤维化等有害反应,减少心肌肥厚发生风险;通过改善心脏功能,降低心脏负荷,来减少心力衰竭、卒中等疾病的发生风险。

不过,在副作用方面,部分患者在服药后会出现头晕(≥1%)、腹痛(≥1%)、体位性低血压、皮疹等,严重但少见的不良反应包括高血钾症、心律失常、肌肉痉挛等。

尤其是与利尿剂、止疼药(如布洛芬等)、保钾药物联用时,会增加肾负担,甚至是出现致命性事件(如高血钾等)。所以,用药时要谨遵医嘱,切记不要私自乱用。

二、缬沙坦:降压护心首选

二、缬沙坦:降压护心首选缬沙坦更像是氯沙坦钾的一个更新、优化,它的分子结构经过诺华(Novartis)的改良,更具有持久性及靶向性。

临床上,该类药物的初始计量建议为80mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,可增加为160mg/天(最大增加剂量为320mg/天)。

服药后,约4小时左右血液里的药物达到最高浓度,其半衰期延长至9个小时。

单日一次用药,能够实现更平稳的24h控压,尤其适合一些早晨高血压峰值比较高的老年群体。

同样,它在心脏保护领域表现也相当卓越。临床研究显示,该类药物可以使射血分数降低的心衰患者,心衰住院风险及心血管死亡风险降低了约五分之一,全因死亡风险降低了约六分之一。

同时,该类药物对于肾脏的保护也有研究提到,针对慢性肾小球肾炎患者在进行8周该类药物治疗后,发现口服80mg/d组尿蛋白较治疗前减少40%,而口服160mg/d组尿蛋白较治疗前减少63%。也就说明,此类药物可以作为糖尿病合并高血压患者的优选。

在副作用方面,该类药物也是集中在头晕、乏力等方面,但症状比较轻微,大多数患者都可耐受;对于极个别患者可能在服药后会出现血钾升高的问题,所以严禁和一些保钾利尿剂联用。

三、厄贝沙坦:高选择、更精准

三、厄贝沙坦:高选择、更精准厄贝沙坦分子结构更加精细,其可以更加精准的与受体结合,基本不会与无关受体发生关系,亲和力甚至超过了初代氯沙坦钾的近十倍之多,对于靶器官的保护性也相对更高。

该类药物的初始计量建议为150mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,最大可增加为300mg/天。服药后约2小时左右血液中的药物浓度达到最大值,约十五个小时后其药物浓度下降到一半,可以实现全天精准降压,尤其是夜间血压波动大的患者。其口服生物利用度甚至是氯沙坦钾的近四倍,而且不受进食所影响。

而且该类药物的代谢的途径主要是通过胆道(约80%),以原型或是代谢产物随粪便一起排泄,剩余的两成则主要通过肾脏随尿液排泄。

几乎不依赖于肝脏酶系统,自然也就减轻了肝脏代谢负担,这对于轻度肝功能不全的高血压患者来说十分友好。

也正是如此,它和其他一些药物(如氢氯噻嗪、阿替洛尔、地高辛等)的相互作用也就相对较少,联合用药的不良反应也会相对较小,用药就会更安全。

同样,此类药物对于心、脑、肾脏等靶向器官具有更优秀的保护作用。

比如,长期服药,可以降低约四分之一Ⅱ型糖尿病合并高血压患者,发展成为终末期肾病的风险;可以通过抑制心肌纤维化,使高血压患者发生房颤的风险降低约三分之一。同时,它甚至还可以改善胰岛素抵抗。

而在副作用方面,偶有患者出现头晕、体位性低血压等,或是极少数患者会出现血钾升高。但相较于前两者,其严重不良反应出现的概率更低一些。

四、替米沙坦:高血压合并代谢综合征患者首选。

四、替米沙坦:高血压合并代谢综合征患者首选。替米沙坦则是勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)在氯沙坦分子结构的基础上进行优化开发的,其对于受体的亲和力是原分子结构的近三十倍,并具有亲脂性,使药效更强悍。

该类药物的初始计量建议为40mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,最大可增加为80mg/天。服药后约60min左右血液中的药物浓度达到最大值,约二十四小时后其药物浓度才会下降到一半,并且不受进食所影响。

也就是说,它完全可以实现全天的精准控压。

无论是晨起的血压高峰还是夜晚的血压波动,甚至是偶尔的忘记服药一天的情况下,依然可以实现血压调控。

而且它独特的分子结构还可以激活调控脂质代谢的受体,让它在降压的同时还能辅助改善胰岛素抵抗及脂质代谢。

可以显著降低血糖、糖化血红蛋白及细胞中游离脂肪酸的水平,提升高密度脂蛋白胆固醇水平。是高血压合并糖尿病、高血压合并肥胖、高血压合并高血脂等代谢综合征患者的理想选择。

在副作用方面,同样主要集中在轻微的头晕、肠胃道反应及血钾水平升高上。

不过值得注意的是,该类药物一半以上是依赖肝酶系统的,所以要谨慎避免与一些药物(如质子泵抑制剂、螺内酯等)联用,以免加重不良反应风险。

五、坎地沙坦:高血压合并痛风患者首选

五、坎地沙坦:高血压合并痛风患者首选坎地沙坦同样是基于第一代沙坦类药物分子结构进行优化开发而成的,其对于受体的亲和力是原分子结构的近八十倍,而高脂溶性同样更有利于保护靶组织。

该类药物的初始计量建议为4mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,最大可增加为12mg/天。服药后约4小时左右血液中的药物浓度达到最大值,约9小时后其药物浓度会下降到一半,但由于它与受体的解离速度很慢,所以药效持续时间基本可以覆盖24小时以上,同样可以实现全天的血压控制。

长期服用该药物的24h动态血压达标率可达80%以上。

并且该类药物在降低心力衰竭发生风险、住院风险及死亡风险,以及降低糖尿病肾病患者尿蛋白排泄,和改善胰岛素敏感性等方面均表现都很优异。

并且,长期服药该类药物还能降低血尿酸的水平,是高血压合并痛风患者的理想选择。

在副作用方面,除了头晕、低血压等之外,还有少量患者会出现轻微的咳嗽。

六、奥美沙坦:强效降压首选

六、奥美沙坦:强效降压首选奥美沙坦是第一三共株式会社(Daiichi Sankyo)于二十一世纪初研发上市的,经过多年的更迭,该类药物与受体之间具有超强的吸附力,其对受体的亲和力甚至超过了第一代的过万倍,且与受体的解离速度相当的慢。

临床上,该类药物的初始计量建议为20mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,最大可增加为40mg/天。

服药后约90min左右血液中的药物浓度达到最大值,约13小时后其药物浓度会下降到一半。

但由于其超强药效及超慢解离速度,不止可以达到24h的平稳降压,就算漏服一次,依然可以维持超36h的长效阻击,可谓顽固性高血压患者的理想选择。

在靶组织保护方面,它的效果更加突出,它可以通过延迟蛋白尿发生风险,来预防Ⅱ型糖尿病肾病的发生;并可以重构高血压合并心室肥厚患者的心肌,使患者心脏质量指数明显下降;还可以通过改善胰岛抵抗,实现精准的降压控糖。

而在副作用方面,除了以上药物提及的轻微不良反应之外,由于其独特的分子结构增加了患者出现慢性腹泻,或是严重腹泻,以及胆汁淤积性肝损伤的发生风险。

七、阿齐沙坦:高血压合并肥胖患者首选

七、阿齐沙坦:高血压合并肥胖患者首选阿齐沙坦的上市时间则更新(2011年·日本),其主要是基于高血压合并代谢紊乱而研发。其与受体的结合度超过第一代的四百多倍,同时还能最大程度的激活PPAR-γ受体,既能达到强力降压,又可以降低胰岛素抵抗,实现降压、降糖双作用。

临床上,该类药物的初始计量建议为20mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,最大可增加为80mg/天。服药后约3小时左右血液中的药物浓度达到最大值,约11小时后其药物浓度会下降到一半。但其实际药效一般都在36小时以上,可以达到全天平稳降压。

在靶器官保护上,该类药物不仅可以将尿蛋白与肌酐的比值降低近一半,有效避免肾脏损伤;同时还能提升粥样硬化斑块稳定性,降低心脑血管急性事件发生风险。

长期服药,更是可以降低内脏脂肪面积,及糖化血红蛋白水平,是高血压合并肥胖患者理想选择。

在副作用方面,除了头疼、低血压、血钾升高之外,还有少数患者会出现血肌酐,或是低密度脂蛋白胆固醇水平异常升高。

八、阿利沙坦酯:高血压合并肝功能异常患者首选

八、阿利沙坦酯:高血压合并肝功能异常患者首选阿利沙坦酯则是我国自主研发的一款前体药物,其经过水解后的活性代谢物与一代氯沙坦钾的活性成分相同,但其生物利用度却是一代的二倍以上。

临床上,该类药物的初始计量建议为240mg/天,再根据患者对于药物的耐受程度,最大可增加为480mg/天。服药后约2小时左右血液中的药物浓度达到最大值,约10小时后其药物浓度会下降到一半,且不受饮食影响,可以实现全天的血压调控。

由于其是通过肠道酯酶水解的形式被机体利用,不经过肝酶系统,几乎所有都是随粪便代谢,又不依赖于肾脏的清除。所以该类药物对于肝脏、肾脏都十分的友好。

在副作用方面,该类药物常见的为轻微腹泻、头疼,及血钾升高等。

总而言之,每一种药物都有它独特的优势及劣势,药物种类很多,但适合的却可能寥寥无几。在药物选择上还需要根据患者自身情况,遵从医嘱,进行差异化选择。

参考文献:

参考文献:[1]蔡鹏俊,李悦.几种沙坦类药物的杂质谱研究现状[J].药物分析杂志, 2016, 36(3):29.DOI:CNKI:SUN:YWFX.0.2016-03-002.

[2]李丹,廖晨.沙坦类药物对高血压及其合并症的影响[J].海峡药学, 2016, 28(10):3.DOI:10.3969/j.issn.1006-3765.2016.10.060.

[3]李萍,张荣,池骋.沙坦类药物的药理作用及临床应用分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2021(9):27-27.