2025年4月,屈臣氏因在美团平台销售的多款商品存在虚假宣传,被北京市朝阳区市场监管局罚款3万元。这看似“小额”的罚款,却撕开了这家百年零售巨头的尴尬一角——虚假宣传屡罚不止、业绩持续下滑、消费者信任危机加剧,屈臣氏的“自救”之路,似乎越走越窄。

虚假宣传成“顽疾”

行政处罚决定书《京朝市监处罚﹝2025﹞4992号》显示,北京屈臣氏个人用品连锁商店有限公司在销售下述商品时,未对商品宣传的真实性负责,构成虚假或误导性宣传:

1、力士植萃净澈香皂:宣称“保湿”功效,但无法提供相关证明;

2、澳媛生姜强韧养发洗发水:宣称“防脱”功效,实际备案为“修护、清洁、护发、防断发”;

3、滋源强韧修护氨基酸泡泡洗发水:宣称“防脱”功效,实际备案为“修护、清洁、保湿”等,无“防脱”依据;

4、云南白药牙膏:宣称“消炎止血”,实际仅有清洁作用;

5、多款护手霜(樱花、玫瑰、栀子花香氛手霜及骨胶原乳木果护手霜):宣称“滋养”“修护”等功效,实际备案功效仅为“保湿”“芳香”。

调查期间,屈臣氏已主动删除、修改相关违法内容,但仍被依法处以3万元罚款。

从处罚结果来看,屈臣氏的问题产品覆盖日化全品类。更讽刺的是,据不完全统计,这已是屈臣氏2023年至今的第14次处罚,自2020年以来累计被罚20次。从“92%芦荟胶”实际仅含0.41%芦荟成分,到美白化妆品功效造假,屈臣氏一次次在宣传“红线”上试探,暴露出其对合规经营的漠视。

门店越开越少

虚假宣传的背后,是屈臣氏中国市场的持续失血。屈臣氏母公司长江和记财报显示,2024年屈臣氏中国EBITDA(息税折旧前利润)同比暴跌55%,EBIT(息税前利润)缩水130%。自2019年起,其中国市场利润已连续六年下滑,门店数量从2020年的4115家缩减至2024年的3875家。即便计划在2025年下沉至三线及以下城市,但消费者对品牌的信任度早已大打折扣——2024年同比店铺销售额下降15.3%,线上转型亦未能挽回颓势。

质量危机“雪上加霜”

除了虚假宣传,屈臣氏的产品质量亦频频“翻车”。

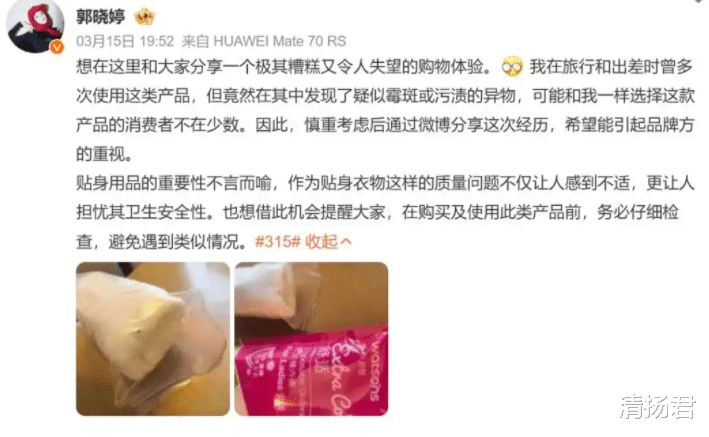

2025年3月,女演员郭晓婷曝光其购买的一次性内裤存在霉斑,屈臣氏遂紧急下架。

更早前,屈臣氏因擅自配制化妆品试用装(无标签、分装流程不合规)被罚15万元,暴露出供应链管理的混乱。黑猫平台上近1.7万条对屈臣氏的投诉中,“促销欺诈”“售后推诿”等关键词频现,消费者用脚投票的趋势愈发明显。

困局何解?

屈臣氏的困境,是传统零售模式与新时代消费需求脱节的缩影。一方面,过度依赖线下“贴身推销”引发消费者反感;另一方面,电商布局迟缓,未能抓住年轻群体转向线上和新锐美妆集合店的趋势。尽管其尝试通过直播、虚拟代言人“年轻化”,但品牌形象已被一次次罚款和投诉消磨殆尽。

清扬君点评:

3万元罚款对于动辄百亿营收的屈臣氏而言微不足道,但消费者用“不再买单”投出的“反对票”,才是真正的警钟。当虚假宣传成为习惯、质量问题屡见不鲜,再多的门店扩张和营销噱头,也难以掩盖品牌核心价值的流失。

尽管近2年屈臣氏不断进行人事调整和战略改革,但若想重获市场,恐怕需要一场从合规管理到战略定位的彻底革新——毕竟,消费者的耐心,经不起20多次罚款的消耗。

注:本文为清扬君自媒体原创内容,未经授权严禁转载或抄袭,违者必究。转载合作请联系授权。