毛岸青

毛岸青是毛泽东和杨开慧所生的第二个儿子,毛岸青在出生那会,正好是毛泽东在为新中国成立做出关键性转折的时期。

由于工作十分繁忙,常常和儿子见不了面,毛泽东心中十分愧疚但也没有其他办法可以解决这一现实问题。

幼年颠沛流离的生活刚等到毛岸青满月,毛泽东又奉命前往上海,准备去广州参加国民党第一次全国代表大会。

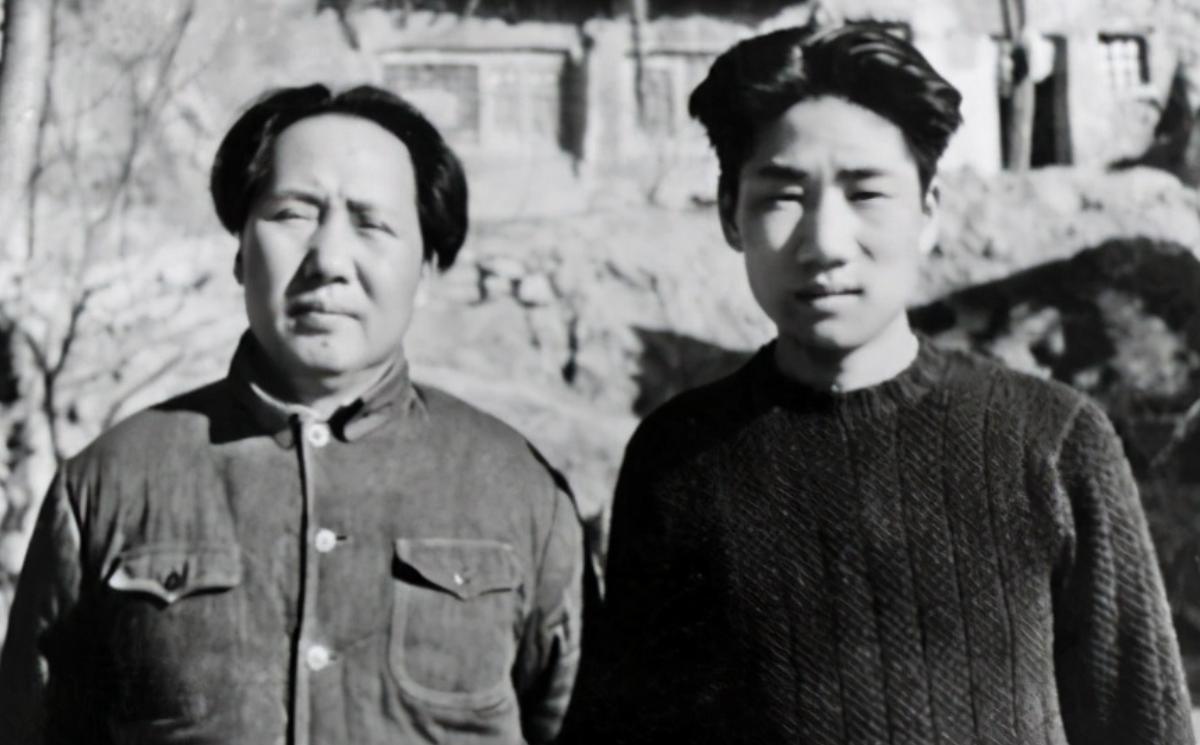

毛岸青和家人

之后一家人分分合合,团聚在一起的时间少得可怜,三兄弟常常羡慕别的家庭都有父亲在家,可以和父亲一起玩。

在毛岸青四岁的时候,毛泽东奉命发动秋收起义,告别了妻儿。

岸青一直在七岁前都是和母亲杨开慧一起生活,和毛泽东见一面非常难得。

有一次岸青不小心打破了一个瓷做的杯子,毛泽东并没有责怪他,而是给他讲述了杯子的生产过程,需要经过层层的工序、多名工人的努力才能做成。

教导他对待每一件物品,都要珍惜、小心呵护。

还有一次是母亲带着岸青和哥哥到武汉见父亲,有一天,岸青在院子里面拿着一块碎玻璃在玩,保姆看到了马上就来制止。

毛泽东说:“随他去玩吧,没有关系”。

保姆说:“孩子划破手可怎么办?”

毛泽东说:“流血了,他就记住了,下次就不敢再玩了”。

毛泽东对于孩子的教育是鼓励实践型教育,只有通过亲身实践,才有真情实感的感受。

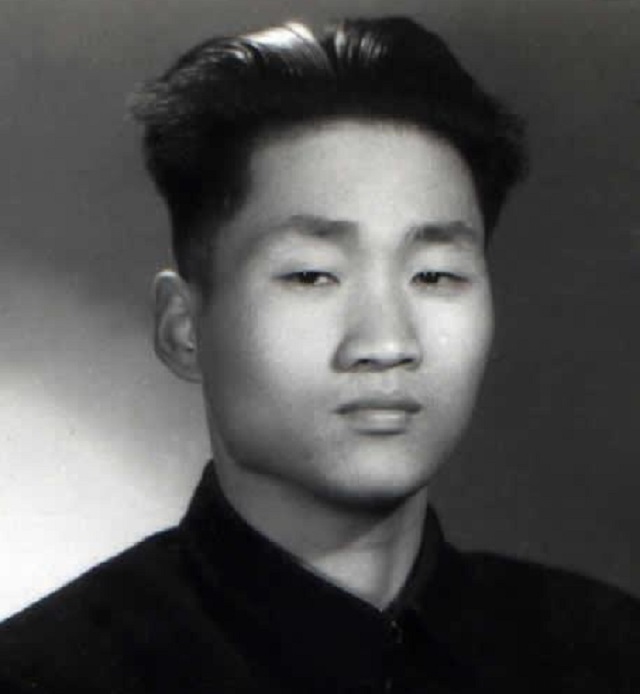

左一毛岸青

但是在7岁那年,母亲杨开慧被当时国民党湖南省省长何键批捕杀害,至此之后,三兄弟开始了颠沛流离的生活。

岸青三兄弟为了躲避反动派的逮捕,东躲西藏,当时只有外婆和舅妈在他们身边。

最后是在叔叔毛泽民的帮助下,由外婆和舅妈带着躲避到上海。

但是由于当时的局势十分动荡,从湖南到上海非常困难,在奔波的路途中,三弟毛岸龙因病去世,只剩下兄弟二人和姥姥、舅妈侥幸逃离。

到上海的他们并没有因此摆脱国民党的追捕,经常是在一个地方待一两周,就要搬离到下个地方,这样颠沛流离的生活,毛岸青和哥哥过了七年。

毛岸青可以说是命大,在逃亡的路途中,遭到了特务的毒打,造成了两耳的听力严重下降,还有了脑震荡的毛病。

听着不起眼的毛病却笼罩了毛岸青的一生,影响他的日常生活。

毛岸青和哥哥毛岸英

终于过上了安稳的生活直到1937年初,毛岸青和父亲毛泽东之间都很少有过联系,通过党组织秘密安排,岸青和哥哥到达苏联,结束了提心吊胆的生活,开始安稳的生活。

两兄弟也顺利地进入苏联学校开始学习,和中断多年的父亲终于联系上了。

虽然两地距离很远、通信十分不便,但是父子二人通过书信有了密切的往来。

每当收到儿子的来信,毛泽东心情都十分愉悦,也百忙之中给儿子回信,还寄过去了大量中文书籍,让他们也要对祖国有深入了解。

毛主席与毛岸青合影

随着与儿子的密切联系,毛泽东对于两个孩子的成长感到由衷的喜悦,但是对于儿子毛岸青遭受过毒打,导致留下终身病疾,内心是十分愧疚。

他还经常对身边的工作人员说:“我很同情岸青,他很小就和岸英流落在上海街头,受尽了苦难,被警察打过好多次,也给他刺激很大。”

这时,毛泽东已经率领红军到达陕北,并建立了以延安为中心的抗日根据地,在工作之余,毛泽东时常望向苏联的方向,心中对儿子是满满的惦念。

毛泽东与毛岸青合影

1938年,有人从苏联回来带了岸青和岸英的照片,毛泽东眼睛目不转睛地看着,眼泪从眼眶缓缓流下,这是父亲对于儿子深沉的爱。

不久之后,有人要去往苏联,毛泽东赶紧写了给两儿子的信,托人捎带过去。

信中是这样写的,“亲爱的岸英、岸青,时常想念你们,知道你们情形尚好,有进步,并接到了你们的照片,十分欢喜。现在有便,托致此信,也希望你们写信给我,我是盼望你们来信啊!我的情形还好,以后有机会再写信给你们”。

虽然父子们相隔两地,通信也不方便,但对于每次收到的信件,父子们不约而同地珍贵保存起来。

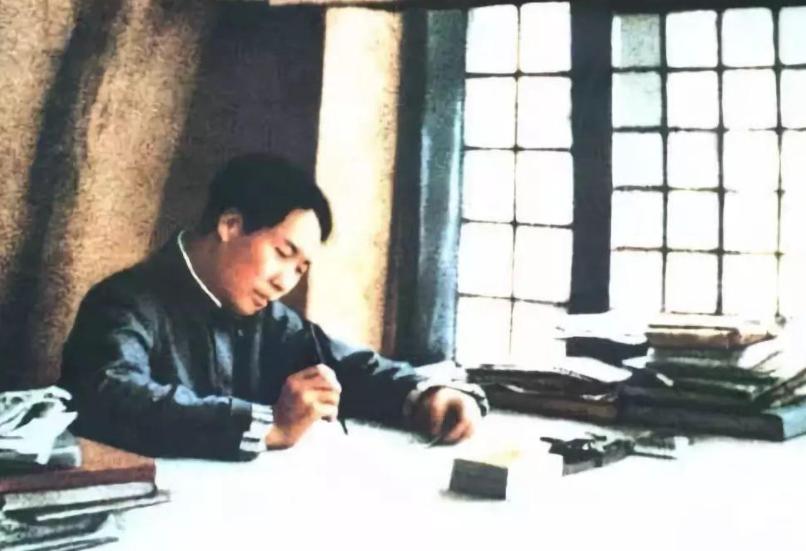

毛泽东在写信

一个月之后,毛泽东再次托人给儿子捎信。

信中写道:“早一月给你们的信收到没有?收到了,写点回信回给我……”

在1939年8月26日,毛泽东收到了儿子从苏联托人捎回来的信。

毛泽东回复到:“岸英、岸青二儿,你们上次信收到了,十分欢喜!你们近来好否?有进步否?我还好,也看了一点书,但不多,心里觉得很不满足,不如你们是专门学习的时候”。

又在信尾中写道:“为你们及所有小同志,托林伯渠老同志买了一批书,寄给你们,不知收到否?来信告诉我,下次再写”。

在父子间的沟通中,往往都是简明扼要,不善于表露自己对于对方的思念。

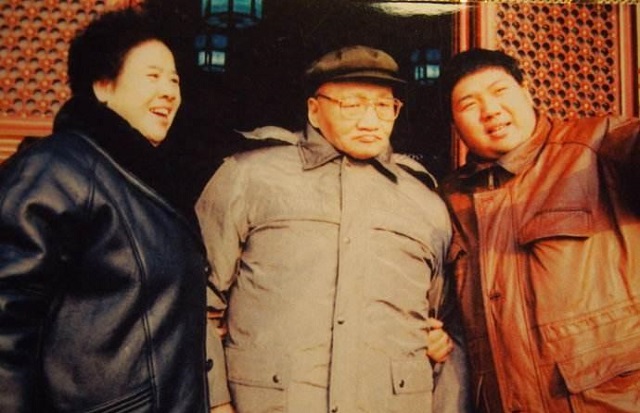

毛岸青母子三人

两兄弟在生活上、学习上互相帮助,一起努力刻苦学习,还在学校跳级,提前顺利从十年制学校毕业。

之后毛岸青考取了东方大学进行深造,而哥哥毛岸英提前回国。

毛岸英回国已经是1945年11月,此时的毛泽东已经患上了植物神经失调症,但仍然抱病前往机场亲自迎接大儿子归国。

父子二人在机场久久拥抱,不肯放开,这是时隔二十年父子两人的首次见面,心中的激动可想而知。

虽然通过大量的书信来进行沟通交流,但是很多情感都不是通过书信可以完整传达的。

这让住在疗养院的毛泽东一下精神焕发,面容好了很多,又从岸英口中,得知了岸青的近况,看了由岸英捎回来的信,心情十分愉悦。

当下挥毫泼墨,给远在苏联的岸青写下了一封家书。

毛泽东在交谈

信中是这样写道的:“岸青,我亲爱的儿。岸英回国,收到你的信,知道你的情形,很是欢喜。看见你的哥哥,好像看见你一样,希望你在那里继续学习,将来学成回国,好为人民服务。你妹妹(李讷)问候你,她现已五岁半,她的剪纸给你寄两张”。

随着岸英回国之后,毛泽东更加想念待在苏联的岸青,心中始终挂念着。

1949年的时候,哥哥毛岸英和刘思齐结了婚,家人都催促着毛岸青谈女朋友。

毛岸青在1947年就回国了,当时由李富春、蔡畅介绍加入中国共产党,随后听从父亲的意见自愿去往黑龙江克山县土改试点,先去基层进行锻炼,积累工作经验。

归国不久,成为了中国最年轻的少将毛岸青回国之后在中宣部从事翻译工作,因为他在苏联学习了十几年,对于俄语十分了解。

毛岸青和家人

在这段期间,他还翻译出版了十多部的马克思列宁主义的经典著作和政治理论书籍,并且还发布了十几遍的专业文章,为当时共产党人学习经验提供了书籍资料。由于工作表现突出,被党和国家授予“少将”头衔。

但是由于小时候在上海遭受到的毒打,留下的后遗症是较大的,导致他长时间工作之后,头就会非常的痛,依靠止痛药和安眠药也无法入睡。

常言道:“先成家后立业”,在毛岸青身上却并非如此,在爱情问题上一直不是很如意,毛泽东也对此非常担忧。

专门找到岸青谈了一次心,劝说儿子:“你谈恋爱找对象,就不要说你是毛泽东的儿子,你要求条件高了,人家能力强,看不起你,这就不好了,一天天心情不愉快生闷气,有什么意思啊”。

毛岸青和妻子

确实如此,父亲的这番话及时点醒了毛岸青,让他务实一点,从实际问题出发。在那时,机关单位每逢周末、节假日的时候都兴起搞舞会,由于苏联是一个能歌善舞的民族,待过十几年的毛岸青自然也是在这样的环境下,耳濡目染。

在舞会上,毛岸青总是能听歌起舞,舞姿翩翩,他总能成为舞会上的中心人物,这样的娱乐活动,在苏联是非常常见的,如同家常便饭一般,毛岸青自己也觉得无伤大雅。

但是在当时的中国,人们还是不能接受的。毛岸青受到了人们背后的非议,慢慢传的人多了,也传到了江青的耳朵中,她怒气冲冲地将毛岸青从单位叫了出来,大声呵斥了他一顿。

毛泽东得知这件事后,严厉训斥了江青,但是事情已经发生了,这一呵斥也给毛岸青带来了较为严重的影响。

经过这次训斥之后,毛岸青本就脆弱敏感的精神世界瞬间崩溃了,不得不暂停工作。毛泽东非常担心毛岸青的病情,四处求医,还见了当时毛岸青的保健医生王鹤滨。

在给毛泽东讲述儿子的病情之后,医生的建议是让毛岸青去往苏联接受治疗。毛泽东是这样说的:“本来不愿意为孩子的病去麻烦苏联政府,但这实在是别无良策”。

毛泽东从口袋拿出了一个装的鼓鼓囊囊的大信封递给了他,王鹤滨回家之后把信封打开来,里面是毛岸青写给毛泽东的信。

主要讲述了毛岸青脑袋里面有个“小家伙”在一直和他的大脑一直纠缠着,扰乱他的正常思绪和心情,影响了他的正常生活,但是自己对于这个“小东西”却没有任何办法。

再次去往苏联,却是接受治疗毛岸青踏上了去往苏联治疗的途中,暂停了工作,毛岸青的心情十分的惆怅,惆怅自己未来该怎么工作,惆怅自己还没有个心上人,烦心事有很多。

这让本来就不和谐的继母与孩子的关系更加僵化了,也在毛岸青和毛岸英兄弟两人心中留下来巨大的裂痕,之后,两人之间就很少见面,更别谈联系了。

毛岸青

经过十年在苏联的治疗,毛岸青的病情得到了大幅度的好转,于是决定从苏联回来,去往了大连医院进行后续治疗,而父亲毛泽东因为工作非常忙碌,在被江青训斥之后是父子二人第一次见面。

在1957年的夏天,毛泽东终于有了时间,踏上了去往大连的路上,和儿子毛岸青长谈了很少时间,在这次谈话中,毛岸青给父亲讲述了自己昨天晚上做过的一个梦。

梦中是这样子的,“爸爸,您说怪不怪,几十年没有梦见妈妈了,昨夜她来了,笑眯眯地跟我说:“孩子,我不能给你爸爸抄文章了,你要好好练字呀!”他一边讲述自己的梦,一边流眼泪,啪滴啪滴落了下来。

然而坐在一旁的毛泽东陷入了对于往日的思考,脸色的表情暗淡了几分,不知道过了多长时间,毛泽东从兜里掏出了一张信,递给岸青,他小声念了起来。

“我失骄杨君失柳,杨柳轻飚直上重霄九。……”在岸青缓慢地念着信时,毛泽东抽烟一支接着一支,一个是丈夫对于曾经已故妻子的怀念,另一个是儿子对于母亲的想念之情。

在这次谈话当中,毛泽东很温柔、耐心地开导了毛岸青,毛岸青也在谈话中表示自己准备找个女朋友,并说道在他现在住的医院里面有个女护士对他很好。

但是对于和女护士之间的感情,毛岸青说道拿不准,毛泽东听到之后并没有表态。之后,毛泽东对这个女护士进行了了解,认为不合适。于是,毛泽东又找毛岸青聊了一次,劝说到:“这个姑娘别谈了,另找个合适的。”

这次谈话之后,毛泽东因为还有工作,就离开了大连,然而毛岸青这个时候病情却恶化了,一直不稳定,这让毛泽东的心又担心了起来,好在这个时候,父子俩人可以信件联系,比之前在苏联方便了很多。

毛泽东常常给儿子写信,大多是鼓励岸青要坚强,一定要有信心击败病情,同时也和天下所有的父母一下,催促儿子的婚姻大事,都三十多岁了,该有一个稳定的家庭了。

与邵华萌生爱意。有一次毛泽东不经意地说道:“你觉得你嫂子家的妹妹怎么样”,说的这句话可是正中毛岸青的心里。早在工作的时候就见过了嫂子家的妹妹,当时还没有开始,就因为病情去了大连养病,也就耽搁了。

邵华

这次有父亲的提起,毛岸青心中乐开了花。之后,又专门找到父亲,说白了自己的心思,对于邵华自己是有意思的。

至此之后,毛岸青经常主动地给在北京正在念书的邵华写信,讲一些自己的趣事、探讨一些问题。

郎情妾意,邵华也一直给毛岸青回信,两人之间的了解也更加地深入,也有了说不明的情感,慢慢的,这俩年轻人就慢慢走到了一起。

两方家长都同意这门婚事,市委特地为当时在北京大学读书的邵华办理了临时去往辽宁师范学院进行插班学习,这样一来可以见到毛岸青,另一方面是学习课程较为轻松。

两人于1960年在大连宾馆会客厅举行婚礼,那年毛岸青三十七岁,邵华二十二岁。这年龄差距可是十四岁,但是两人的观念和兴趣爱好都一样,心近了,年龄自然也不是两人之间的问题。

毛岸青邵华婚礼

这一天毛岸青穿着蓝色的中山装,邵华则穿着鹅黄色的连衣裙,两人相拥着迈入婚礼的大厅,当时所有的见证人都鼓起了掌声,见证这对佳人的婚礼。

幸福的婚姻生活悄然而至在结婚十年之后,邵华产下一个儿子,毛泽东为其取名为“新宇”,寓意着“要如昆仑山崩绝壁,又恰似台风扫环宇”,两人的感情更加的深厚。

在和邵华结婚之后,毛岸青没有在选择回到北京中宣部工作,而是和妻子邵华怀着对于父亲毛泽东深厚的情感,和对于党、国家的事业忠诚,先后共同出版了纪念文集《我们爱韶山的红杜鹃》、大型纪实文学丛书《中国出了个毛泽东》等作品。

毛岸青一家

虽然毛岸青的出生地是在韶山,但是年幼就开始了逃亡生活,对于故乡的记忆并没有太多,1952年是他第一次回到家乡,看到了自己小时候出生的地方、生活环境。

还去拜访了当时村里的老人,其中就有他的奶奶,临走前,毛岸青还特意掏出了两百元给老人,让他们买点自己想买的,现在生活条件好了。

但是他回来的时候,母亲杨开慧还没有墓碑,和妻子结婚之后,他还参与策划并拍摄了《杨开慧》等革命历史题材的影视作品,在各种刊物上发表的文章多达几十篇。

虽然没有在回到中宣部工作,但是毛岸青仍然关心国家大事、关注国家统一,积极地去往边疆和贫穷地区进行建设,十分注重儿童的教育质量,创办了多个青少年爱国主义教育基地。

在一九七六年的时候,父亲毛泽东逝世,毛岸青十分痛苦。父亲对于自己来说,是学习、工作道路上的领路人,也是日常生活中的伯乐。虽然小的时候很少来往,但是父亲在他心中的地位仍是非常重要的。

父子之间的感情往往都是爱在心口难开,很少通过语言来表达对于彼此的想念,父亲的逝世对于毛岸青来说,仿佛一夜之间长大,对于自己的儿子更加的关心,可以说是有着无微不至的照顾。

每逢12月26日毛泽东诞辰纪念日的时候,毛岸青就会带着全家去往“毛主席纪念堂”进行悼念,每年都从不缺席,将精美的花篮摆放在父亲的相片下面,深深地鞠躬默哀,心中的想念都在鞠躬的时候倾盆而出。

晚年的毛岸青居住在北京西山脚下的一个小院里面,远离市中心的喧嚣,开始了宛如桃园的生活。不问世事,只和妻子邵华两人居住在一起。

在度过晚年生活的时候,毛岸青还翻译了大量的俄文书籍,学习苏联的先进经验,和妻子在院子里还种植了大量的蔬菜,来供给两人的日常饭菜。

渴望家庭生活、和妻子待在一起过着普通夫妻的生活,不需要为工作烦心、为孩子担忧,在西山度过了自己最后的晚年时光。