1968年,毛主席在一次重要会议上突然提及被边缘化的周谷城之名。

他指出,周谷城的《世界通史》尚未完成,应继续让其撰写。此言一出,会议室众人皆愕然。

有人轻声议论:“此时此景,怎还挂念遭贬的学者?”然而,毛主席之言,即为号令。

该话语迅速以录音形式原样传达给周谷城,使他能够亲耳聆听。

周谷城听后长久沉默,眼中泛起泪光。

他深知,这不仅是命运的重要转折,更是毛主席赋予的信任与认可。

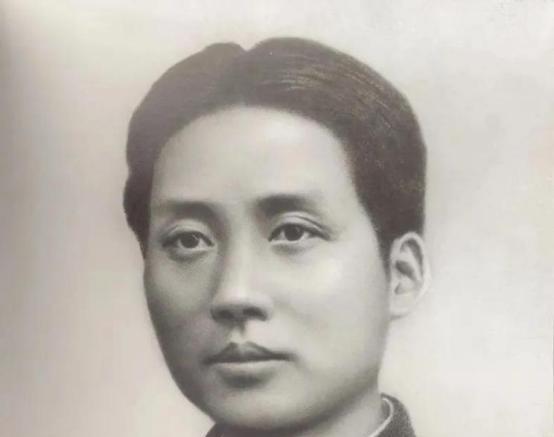

周谷城,1900年生于湖南,乃历史学界的传奇。

他学识渊博,才情出众,且骨子里透露出学者的坚韧不拔。

其《世界通史》为中国首部个人所著世界史作品,于学术界拥有极高影响力。

1966年,他遭遇了突如其来的政治风暴,这场风暴彻底颠覆了他的人生轨迹。

运动风靡全国,知识分子成为重点“改造”对象。

周谷城同样遭遇不幸,被下放到偏远之地,远离了书桌、讲台及正常生活。

他身体日渐虚弱,但心中始终牵挂那部未完成的作品,念念不忘。

他深思熟虑,并在心中悄然规划第四册内容,然而现实并未给予他丝毫契机。

毛主席的这句话犹如一束光芒,穿透了他的困境,指引了方向。

工作人员携录音至其住所,当面播放了毛主席的讲话录音。

周谷城听毕,沉默良久,未发一言。

他未曾料到,在最感无助之际,毛主席仍铭记他的著作及他本人。

这不仅是一场学术上的突破,也是一次深刻的人生拯救,实现了知识与灵魂的双重解脱。

他迅速重获自由,返回熟悉的书桌旁,继续开展研究工作。

周谷城与毛主席此前已有交集,此次并非二人首次会面。

两人的关系起源可追溯至1921年。

毛主席于湖南第一师范任职时,周谷城初涉教坛,是一位新晋的教学工作者。

两人相遇后,因兴趣相投、理想一致,逐渐建立起深厚的友谊,成为了彼此倾诉心声的知己。

毛主席热衷思考社会问题,周谷城则精通历史,他们常彻夜讨论,话题涵盖历史现实、古今未来。

这段友情,自始至终伴随着他们的一生。

周谷城后被调至上海,担任大学教授一职,并著书《中国通史》。

因书中涵盖马克思主义思想,他的课程被调整方向,由中国历史教学转为世界历史教学。

这一转折意外地推动了他的学术发展,奠定了其职业生涯的基础。

他致力于世界历史研究,成功撰写并完成了《世界通史》系列的前三卷。

然而,他一生的遗憾是第四册始终未能完成。

1965年,毛主席赴上海时,专门安排与周谷城会面。

两人深入交流,论历史,探哲学,赏诗词,氛围和谐且充满兴致。

然而,出乎意料的是,这次相聚竟成为了他们之间的诀别,之后再无相见。

一年后,政治风暴突起,周谷城遭下放,而毛主席身处风暴眼,奋力维持局势稳定。

1968年,因毛主席的一句话,周谷城得以重返历史舞台,此前他与外界已无交集。

尽管他重获自由并有机会继续研究,但现实依旧严酷。

张春桥等人的干预导致《世界通史》第四册编写工作受阻,进度严重滞后,至今未能着手撰写。

周谷城屡次努力推进,却未能达成目标。

此书成为他毕生未完成的事业,同时也构成了中国历史学界的一大遗憾。

有人认为,历史常蕴含丰富戏剧元素。

周谷城的一生如同波澜起伏的历史剧,充满了变化与故事。

他历经学术辉煌与政治风暴,获毛主席认可,却受现实羁绊,未能达成最终心愿。

他的故事反映了那个时代知识分子的命运,不仅是个人学术生涯的起伏,更是整个群体经历的缩影。