前言

前言从亲缘关系上看,宋美龄是蒋经国的继母,蒋经国是宋美龄的继子。在家庭内部,他们有母子的关系,亲人般的感情;而在家庭之外,在政治舞台上,宋美龄和蒋经国以及他们背后的势力,一直在暗中较劲。

可以说,在几十年的岁月里,宋美龄和蒋经国之间是有大大小小的矛盾和争执的,但他们见面时,又始终是一团和气的。

事实上,宋美龄很在乎别人尊不尊重自己。在几十年的岁月里,蒋经国一直称呼宋美龄“母亲”,在礼貌上对宋美龄是恭敬有加、孝顺备至的,也博得了宋美龄的赞誉。

宋美龄:为了你回国的事,我费了多少心血啊1927年,蒋介石娶了宋美龄为妻。当时,17岁的蒋经国正在苏联留学,他没能参加婚礼,见一见父亲的新婚妻子。

十年后,也就是1937年,身在杭州的宋美龄接到了蒋经国回国的消息。此时的她很清楚,自己和继子的第一次见面马上就要提上日程了,并且在心里默默等待着那一天的到来。

当然,在那段日子里,要说蒋介石、宋美龄、蒋经国三个人当中,谁的心情最为复杂?那个人非蒋介石莫属。一边是他的妻子,一边是他的儿子,蒋介石有一种被夹在中间的感觉,害怕他们的关系处不好,心里格外的焦虑。

蒋介石通过多年以来对宋美龄的了解,知道宋美龄很爱惜自己的颜面,很多事都喜欢争个高低,虽然她从来没有公开说过,但其实她心里很在乎蒋经国是不是尊敬她。

因此,蒋经国回国后,蒋介石单独见了儿子一面,一再提醒他:“经国,你一定要孝顺你继母,她为你的回国操了不少心。我在西安事变时能安全脱险,也靠她奔走周旋。”

蒋经国心里明白,以后要想得到父亲的认可,在家里站稳脚跟,就必须把宋美龄当作自己的母亲一样看待。他把父亲的话记在了心里。

1937年4月25日,蒋经国带着妻子蒋方良、儿子蒋孝文来到蒋家在杭州西湖边的别墅“澄庐”。他这次来,是专程来拜望宋美龄的。

这一天,宋美龄和蒋介石早早就坐在二楼的客厅里,等候蒋经国一家的到来。这是宋美龄和蒋经国第一次见面,她的心里是期待的。

而蒋介石也表现出期待的样子,好像不久前他和蒋经国的见面没有发生过,他假装这是蒋经国回国后他第一次见到儿子。

没过多久,楼下传来一声呼唤:“阿爹,阿姆!”听到这声喊声,宋美龄端庄地站起来,笑眯眯地往外走。

就这样,宋美龄和蒋经国的第一次见面拉开了序幕。

第一次见面,称呼是至关重要的。从一个简单的称呼里,就可以辨别出“你”在别人心目中的地位。

当宋美龄听到蒋经国一遍又一遍地称呼她“阿姆”时,她的心里很受用、很高兴,说明蒋经国已经接受了自己是他的母亲。

客气的寒暄后,宋美龄亲热地握住蒋经国的手,笑容亲和地说:“经国,你知道,为了你回国的事,我费了多少心血啊!你们的回国手续还是我亲自办的呢!”对于宋美龄伸出的援助之手,蒋经国是心怀感激的,不停地说:“谢谢阿姆!”

蒋方良、蒋孝文没有上楼,而是静静地在一楼等着。聊得差不多的时候,蒋经国把妻儿叫上来,把他们介绍给宋美龄。宋美龄亲切地拉住蒋方良问长问短,问她在中国过得习惯不习惯,场面十分温馨。

随后,蒋介石、宋美龄、蒋经国一家人一起吃了个饭。当时,桌上有一道菜是西湖糖醋鲤鱼,宋美龄热络地和蒋方良攀谈起来,说:“这是你阿爹最喜爱的一道菜。”

宋美龄的热情似乎是与生俱来的,她说话的语气,好像她和蒋方良已经很熟悉了,这让不远千里来到中国的蒋方良心里暖暖的。宋美龄的大方、明朗给蒋经国一家留下了很不错的印象。

宋美龄是一个非常注重礼节的人,第一次和蒋经国一家见面,她是一定要准备拿得出手的见面礼的。

蒋经国一家离开后,宋美龄当即交代副官蒋富寿:“快去给经国夫妇购制衣服鞋帽和其他日用品。”

不仅如此,宋美龄还拿出500元大洋,嘱咐蒋经国买几身像样的衣服,并给蒋经国送去10万元法币作为他们一家人日常生活的开销。

当时,蒋经国没有收入,他无法保证一家人的吃穿用度,只能靠父亲蒋介石的补贴过日子,宋美龄这笔钱给了他很大的帮助。

这就是宋美龄和蒋经国的第一次见面,充满礼数和热情。但在表面的礼数和热情背后,少了些家人之间有说有笑、其乐融融的温情,也少了些家人之间无拘无束的亲密。

此后,蒋介石很关心蒋经国接下来的打算,并仔细询问了他本人的想法,蒋经国表示:

在苏联学的是政工和军事,后来进了工厂,当过厂长。这次回来,我愿在政治和工业两者之间择一,请父亲定夺。我有些主张,希望有机会实现。

蒋经国在政治上是有一腔抱负的,他希望有朝一日能施展他的抱负,但这件事的决定权在蒋介石身上,要看他愿不愿意给儿子这个机会。

实际上,这时候的蒋介石对蒋经国的政治抱负很冷落,他淡淡地说:“先回溪口老家休息休息再说。”

蒋介石认为,蒋经国15岁就去了苏联,中文水平大大减退,对中国的文化并不熟悉,他应该静下心来,尽快提高中文水平,了解中国文化。

蒋介石要求蒋经国一家三口回浙江奉化溪口老家去,他这么做有两层用意:一,他希望可以减少宋美龄和蒋经国见面的机会,以免发生一些不愉快的事;二,蒋经国的生母毛福梅居住在溪口,蒋经国已经十几年没有在母亲身边尽孝了。蒋介石希望他回去多多照顾毛福梅,尽一尽做儿子的责任。

就这样,蒋经国在溪口度过了几个月闲散的时光。

1938年1月,在江西省政府主席熊式辉的强烈建议下,蒋介石同意任命蒋经国为江西省保安处副处长兼四区(赣州)行政督察专员。

从那以后,蒋经国登上了政治舞台,宋美龄和她身后的孔、宋家族与蒋经国也开始出现政治上的摩擦和龃龉。

日子就这样一天天过去了。

在家庭生活中,蒋经国很爱他的母亲毛福梅,不愿意去伤母亲的心。如果和宋美龄走得近一点,他就感觉对不起母亲。因此,他和宋美龄一直保持着距离。

然而,随着时间的推移,蒋经国的妻子、子女和宋美龄越相处越亲热。渐渐地,蒋经国和宋美龄的关系也变得亲近了起来。此后,蒋经国对宋美龄的态度一直很恭敬,很和善,很谨慎。

1939年底,日军轰炸溪口,毛福梅不幸惨死,一生敬爱母亲的蒋经国每一分每一秒都在忍受剧痛。

在给毛福梅筹办葬礼期间,蒋介石派人送来了一万元聊表心意。在那个年代,十万元就可以买下一架战斗机,一万元也是一笔巨款了,这说明蒋介石的这份心意分量是很重的,说明他对毛福梅的死感到很遗憾。

然而,在毛福梅葬礼的时候,发生了一个令蒋经国不愉快的小插曲。当时,蒋经国为了表达自己的一片孝心,坚持要给毛福梅行大孝礼,也就是三步一小拜,九步一大拜。蒋介石得知后,担心宋美龄不高兴,极力劝说蒋经国不要这么做。

这一次,一向对父亲敬之如神、畏之如虎的蒋经国少有地违背了父亲的意思,执拗地按照自己的意愿行了大孝礼。

父亲蒋介石仅仅因为宋美龄的关系,就阻止自己向死去的母亲行大礼,这让蒋经国心里很不是滋味。

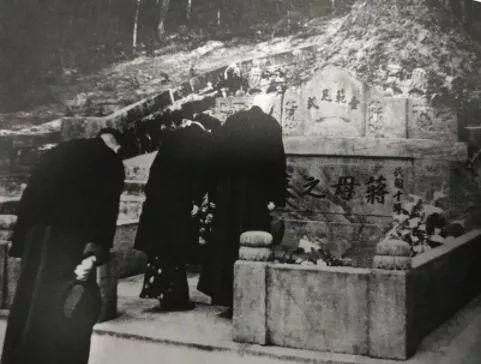

1947年清明节,蒋介石和宋美龄回老家溪口扫墓。有一天早上,蒋介石一个人带着随行人员来到毛福梅的坟前。这一次,他不是来扫墓的,而是来提前“勘察”现场的。

当天,蒋介石仔细地审视了毛福梅坟墓的四周,看到墓碑上只写了“男经国敬立”,没有提到毛福梅和他的关系。而且,坟墓的附近也没有会让宋美龄感到介意的东西。于是,蒋介石在毛福梅坟前鞠了三个躬,就匆匆离开了。

几天后,蒋介石带着宋美龄又一次来到毛福梅的墓地,他装作第一次来的样子,携宋美龄给毛福梅鞠躬,表达祭奠之意。

多年后,在场的一位见证者回忆当时的情形时说:

蒋介石处事仔细,先察看周详,再陪宋同来,用心良苦。宋能随蒋同来,并向毛氏行礼,显得雍容大度,蒋、宋、毛之间的微妙关系充分显示在这一情节之中。

从这两件事可以看出,虽然宋美龄是蒋经国名义上的母亲,但他们毕竟没有真正的血缘关系,蒋经国有自己的亲生母亲毛福梅,毛福梅永远活在蒋经国心里,也横在他们中间,他们无论如何也不如亲生母子,总是隔着一层东西。

在家庭的世界里,宋美龄和蒋经国不像亲生母子那么亲近,但也挑不出错,形成了一种互相友好、尊重的气氛。而在政治舞台上,他们的关系常常发展到十分紧张的地步,可以用硝烟弥漫来形容。

孔令侃是宋美龄的大姐宋霭龄的儿子、宋美龄的外甥。一直以来,孔令侃一直利用宋美龄的威势和地位谋利。

1946年,孔令侃成立了扬子建业股份有限公司。1947年秋天,孔令侃从国外走私货物入境。过海关检查的时候,为逃避海关监管,孔令侃搬出了姨妈宋美龄,声称这批货物是宋美龄的私人物品。海关不敢得罪宋美龄,没有做任何检查,就放这批货物入境了。

可以说,宋美龄是孔令侃和扬子建业股份有限公司的幕后靠山、庇护伞。

1948年是国民党的势力一落千丈的一年。

在军事上,国民党陷入溃败和混乱的泥潭;在经济上,由于上海的资本家把货物存起来不卖,从中牟利,使得物价暴涨,整个国民党统治区出现严重萧条的局面,社会极度动荡。

军事形势危急,经济形势风雨飘摇,两者又存在着紧密的联系,一处有变,必然导致全局瓦解。

在这样的非常时刻,1948年8月,蒋经国奉蒋介石的命令,以经济特派员的身份抵达上海。他此行的目的是控制物价水平,使经济恢复活力。

8月22日,经过一段时间的摸查,蒋经国感受到了形势的严峻,在日记里叹息说:

两天来,日用品的价格涨得很厉害。捣乱金融市场的并不是小商人,而是大资本家和大商人。所以要严惩,就应从“坏头”开始。

后来,蒋经国领导的上海市经济检查“执法队”查到杜月笙的儿子杜维屏囤积货物,蒋经国没有顾忌杜月笙“上海老大”的势力,毫不客气地逮捕了杜维屏。

为了救出儿子杜维屏,杜月笙想了一招,决定把蒋经国的表弟孔令侃拖下水,如果蒋经国做不到大义灭亲,也就不得不释放杜维屏了。

于是,杜月笙当着蒋经国的面,检举孔令侃主持的扬子公司存了大量的货物,日用品、粮食等应有尽有。

当时,上海很多资本家都把目光聚焦在蒋经国身上,看他如何处置自己的亲戚,能不能做到一视同仁。

为了堵住悠悠之口,使未来的改革能够顺利进行下去,蒋经国上演了一出大义灭亲,派人查封了扬子公司。

但蒋经国始终没有逮捕孔令侃,毕竟他是宋美龄的外甥,蒋经国不得不考虑这层关系,给自己留一条退路。

这件事发生的时候,宋美龄正在南京的住所举行宴会。就在宋美龄和客人们推杯换盏的时候,她突然收到一条来自上海的消息,这条消息让前一秒还挂着优雅笑容的宋美龄,下一秒便变了脸色。

毫不夸张地说,那一刻的宋美龄是怒火中烧的。有资料记载,当时宋美龄:“神色至为不安,乃先行离席。”

回到房间,宋美龄拨通了蒋介石的电话,气愤地把这件事告诉了蒋介石,并督促他尽快解决。

虽然此时的蒋介石正在北平处理军事事务,抽不开身。但见宋美龄那么生气,蒋介石不得不把这件事放在心上。

1948年10月1日,宋美龄特意飞到上海,把蒋经国和孔令侃都约出来,让他们握手言和。蒋经国摆出了要紧咬这件事不放的架势,和孔令侃发生了激烈的争执,见面就这样很不愉快地结束了。

虽然这件事的处置权看似在蒋经国手上,但蒋经国比谁都明白,现在宋美龄插手了这件事,她在父亲蒋介石心里的分量很重,如果父亲听了宋美龄的劝诱亲自过问这件事,很多事情就由不得他了。

果然,10月8日,蒋介石从繁忙的公事中抽出了身,立即飞到上海。后来,蒋介石对蒋经国以及蒋经国的亲信说:“人人都有亲戚,叫亲戚大丢脸的事情,请你们各位想一想,谁又能真正铁面无私呢?我看,这个案子打消了吧。”

蒋介石金口一出,这件事就只能到此为止了。

而这也标志着,蒋经国轰轰烈烈进行了几十天的“铁腕行动”,虎头蛇尾、草草收场了。蒋经国只能亲眼看着自己付出的满腔心血付诸东流,看着自己好不容易积累的口碑轰然倒塌。

不久后,杜维屏被释放,孔令侃也倚仗和宋美龄的关系逃过了惩罚,没有人再相信这次“铁腕行动”的公正了,上海人说蒋经国是“只拍苍蝇,不打老虎”。

后来,蒋经国的亲信义愤填膺地问蒋经国,扬子案难道就这样了结了?蒋经国无奈地说:“我是尽孝不能尽忠,忠孝不能两全啊。”

从这件事可以看出,在国民党的阵营里,存在着很多倚靠裙带关系,目无法纪,任性妄为的例子,也注定了国民党要走向失败的结局。

从10月开始,国民党政府的改革政策彻底宣告失败。

11月6日,蒋经国落寞地告别上海。

回到杭州的当天,蒋经国在日记里写道:

当我离开办公处的时候,心中实有无限的感慨,几欲流泪。傍晚步行到金融管理局向林崇镛、李立侠辞行。望黄浦江上的晚景,觉得格外的凄惨。

另一边,虽然在和蒋经国的“冲突”中,蒋介石明显偏向了宋美龄,使她取得了最终的“胜利”,但她仍然很生气,气蒋经国不把她这个做母亲的放在眼里。

11月22日,蒋介石在日记中写道:“晚与妻游陵园,见其心神烦郁甚。”这时候,蒋介石只好尽力安抚宋美龄,纾解她的心。

时间很快来到1949年。这一年,国民党败北的命运已经是注定的了。

1949年6月至1950年3月,在这大半年的时间里,蒋经国过着几乎无所事事的日子,他大部分的时间都随同在蒋介石身边,全力照顾心情沉重的蒋介石。

那段日子,也是蒋介石人生中最艰难的日子。蒋经国日复一日的随同让蒋介石心里很感动,患难中的父子情似乎变得更加真挚和宝贵。

而蒋介石也趁着空闲的时间对蒋经国谆谆教诲,经过蒋介石的指点,蒋经国开始表现出了一位政客的老辣和世故。

宋美龄:即使我有孩子,也不可能和经国一样1949年12月10日,蒋介石、蒋经国在成都登机,逃往台湾。

逃往台湾前,没有迹象表明蒋介石已经确定要蒋经国做他的接班人。逃往台湾后,一些国民党元老已经隐约感知到,蒋介石已经在心里暗暗选中蒋经国为接班人了。

在台湾,在家庭生活中,宋美龄和蒋经国这对母子之间的气氛是和谐的,而在政治上,他们之间的抵触情绪也是真实存在的。但哪怕双方的气氛已经到了剑拔弩张的地步,他们也能做到见面后客客气气的。

宋美龄喜欢画画,她曾经画过一幅竹子,并把它送给了蒋经国,还认认真真地在画上写了三个字:“赠吾子”。

蒋经国的大儿子蒋孝文、二儿子蒋孝武的留学事宜,都是宋美龄帮忙操办的。可见,他们之间还是有亲情的联结,亲情的味道的。

在台湾,在政治舞台上,宋美龄虽然不站在舞台的中央,却发挥着特殊的作用。宋美龄主要负责妇女工作,常常慰问军人遗属、军人子女等,凸显蒋家人亲和、温厚的一面,她在台湾社会有广泛的影响力。

而抵达台湾后,蒋经国在政治舞台上也越来越显眼,令人无法忽视。自从50年代起,蒋介石就有意把蒋经国当作接班人来培养。其中的一个举措,就是蒋介石削弱了阎锡山、白崇禧、薛岳等人在军队里的势力和影响,给蒋经国未来顺利接班铺平了道路。

1969年,蒋经国担任行政院副院长。自那以后,蒋经国掌握了全部的行政大权。

而此时,孔宋家族的两位代表人物孔祥熙、宋子文在台湾已经渐渐没有了影响力。宋美龄也清醒地意识到,孔宋家族在台湾就快要消失在历史的尘埃中了。

1972年年初,蒋介石决定由蒋经国出任行政院院长,并命蒋经国负责组建内阁,准备把蒋经国正式推向政治舞台的中心。

当时,孔令侃时任总统府国策顾问。宋美龄认为,不管是论本事,还是论学识,孔令侃都不比蒋经国差,但却只担任着一个虚职,没有实权。

宋美龄替外甥不平,气势汹汹地找蒋介石理论:“我知道你对经国期盼深切,但是,你晓得令侃也做了不少事......”

宋美龄发表了一通铿锵有力的“演说”,随即提议让孔令侃担任行政院院长。蒋介石坦诚地表明了自己的态度,表示不会同意这件事。

宋美龄还是不肯罢休:“不给令侃做院长,那么副院长总可以给他做吧!”蒋介石态度很坚决,尽管宋美龄也很强硬,但还是没有改变他的决定。

1972年,蒋经国升任为行政院院长。到这时候为止,无论是地位还是实权,蒋经国都称得上是台湾最受瞩目的角色。

通过这件事,宋美龄心里更加明白,孔宋家族在台湾已经没有位置了。

1975年4月5日,蒋介石因病去世。1975年9月,沉浸在悲痛之中的宋美龄决定离开生活了几十年的台湾。

9月17日是宋美龄飞往美国的日子,这一天,65岁的蒋经国亲自护送77岁的宋美龄到达机场,并搀扶着宋美龄穿过舱门,直接把她送到机舱里。

蒋经国周到的照顾和谦恭的礼数,是他几十年来对待宋美龄的一贯态度。

而宋美龄曾对蒋经国的儿子蒋孝勇说:“孝勇啊,我自己没有生孩子,即使我有孩子,也不可能和经国一样。”这也算是宋美龄对蒋经国另一种程度上的认可吧。

后记宋美龄和蒋经国的关系,不是用一两个简单的词语就可以形容的,他们这段母子之情的背后,有亲情的羁绊,也有政治上的纠葛......

参考书目:《宋美龄传》

蒋经国实际上是国家罪人!

蒋经国实际上不是个东西!

宋家很特殊,不是吗?能留下吗?

美龄本是个好女孩,被老蒋带坏了

无聊