提及吴王夫差,人们往往会想到他那份近乎偏执的倔强。

昔日,伍子胥,那位智谋深远、洞察秋毫的贤臣,曾竭尽全力向他进谏:“大王,万不可轻视越王勾践,此人留之必成大患,应尽早除之!”

可是,夫差却如同被顽石堵塞了心窍,对伍子胥的忠告置若罔闻,甚至心生厌烦,一怒之下,不仅放走了勾践,还故意让他饱尝奴仆之苦,以为这样就能让勾践俯首称臣,永无翻身之日。

俗话说,世事无常,人心难测。

勾践,这位表面上唯唯诺诺、逆来顺受的君主,内心却燃烧着复仇的熊熊烈火。他每日卧薪尝胆,以此铭记所受屈辱,暗中积蓄力量,只待时机成熟,便一举雪耻。

终于,那决定性的一刻来临,勾践如同被释放的猛虎,率领大军,以雷霆万钧之势席卷而归,誓要将吴王夫差的老巢一举摧毁。

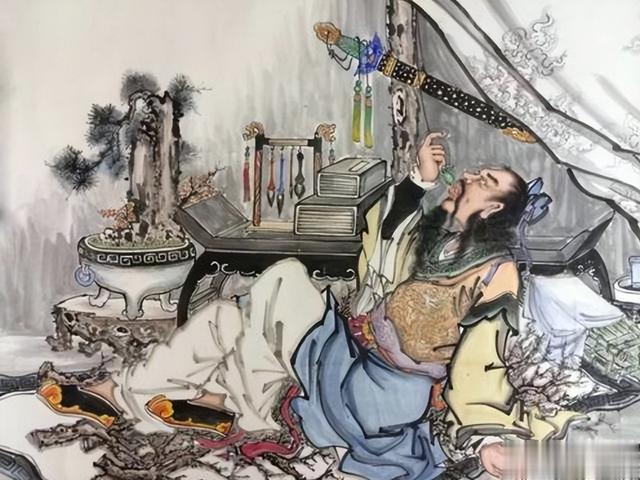

此时的夫差,心中定是五味杂陈,懊悔不已。

他或许在夜深人静之时,无数次地自责:“我为何当初不听伍子胥之言?”

但悔之晚矣,他只能强打精神,带领兵马,与勾践的军队展开了一场惊心动魄的大战。战场上,烽火连天,杀声震天动地,整个国家仿佛被战争的阴影所笼罩。

回顾历史,公元前482年,吴王夫差为争夺中原霸主地位,北上与晋国争霸,导致国内空虚。勾践趁机起兵,对吴国发起了第一次战略反攻。

虽然这次反攻未能彻底消灭吴国,但却为勾践的复仇之路奠定了基础。经过几年的休整和准备,公元前478年,勾践再次起兵,又一次取得了胜利。

最终,在公元前476年,勾践组织了第三次反击战,并于公元前473年成功迫使吴王夫差自杀,从而实现了越国的复兴,兼并了吴国。

那么,为何吴王夫差在击败勾践后,并未选择直接将其斩杀,而是留下了这个潜在的威胁呢?

我认为这背后涉及了多重复杂因素。

从政治与战略的角度来看,夫差的主要目标是进军中原,争夺霸主地位。

保留越国作为吴国的附庸,可以为吴国提供一定的人力、物力资源,增强其在与其他大国的竞争中的实力。

同时,越国地域辽阔,地形复杂,部落众多且分散。强行灭越可能会导致越地人民的激烈反抗,使吴国的后方陷入动荡。保留勾践,有助于维持越国的相对稳定,避免大规模叛乱,从而保障吴国的后方安全。

此外,春秋时期的战争受到一定的道德观念和礼仪规范的约束。

在那个时代,轻易斩杀已经投降称臣的君主被视为不道德的行为,会受到其他诸侯国的指责和唾弃,从而影响吴国的国际形象和声誉。

夫差作为一位有远见的君主,自然不愿因一时的冲动而损害吴国的长远利益。

当然,夫差的个人性格和自负也在一定程度上影响了他的决策。

勾践在战败后表现出的谦卑和顺从让夫差产生了轻视之心,他认为勾践已经完全被自己征服,不可能再有反抗的能力和勇气。这种自负和骄傲,让夫差忽视了勾践内心的坚韧和复仇的决心。

同时,吴国大臣伯嚭等人的影响也不容忽视。

他们收受越国贿赂,在夫差面前为勾践说情,劝说夫差保留勾践的性命。这些大臣的言论和建议,无疑对夫差的决策产生了一定影响。

至于西施,这位传说中的美女,虽然被提及为越国的间谍或政治工具,但她在夫差放过勾践的决策中并非主要原因。

西施的存在可能在一定程度上影响了夫差的判断,但绝非决定性因素。她更多地是成为了后人茶余饭后的谈资和历史的点缀。

可以说,吴王夫差未杀勾践是多种因素综合作用的结果。

最终,事实证明这一决策是错误的。勾践凭借坚韧不拔的意志和复仇的决心,经过多年的努力,终于实现了越国的复兴,并成功击败了吴国。

这一历史事件也成为了后人引以为戒的教训,提醒人们在面对敌人时不能过于仁慈和轻视,否则可能会给自己带来灭顶之灾。