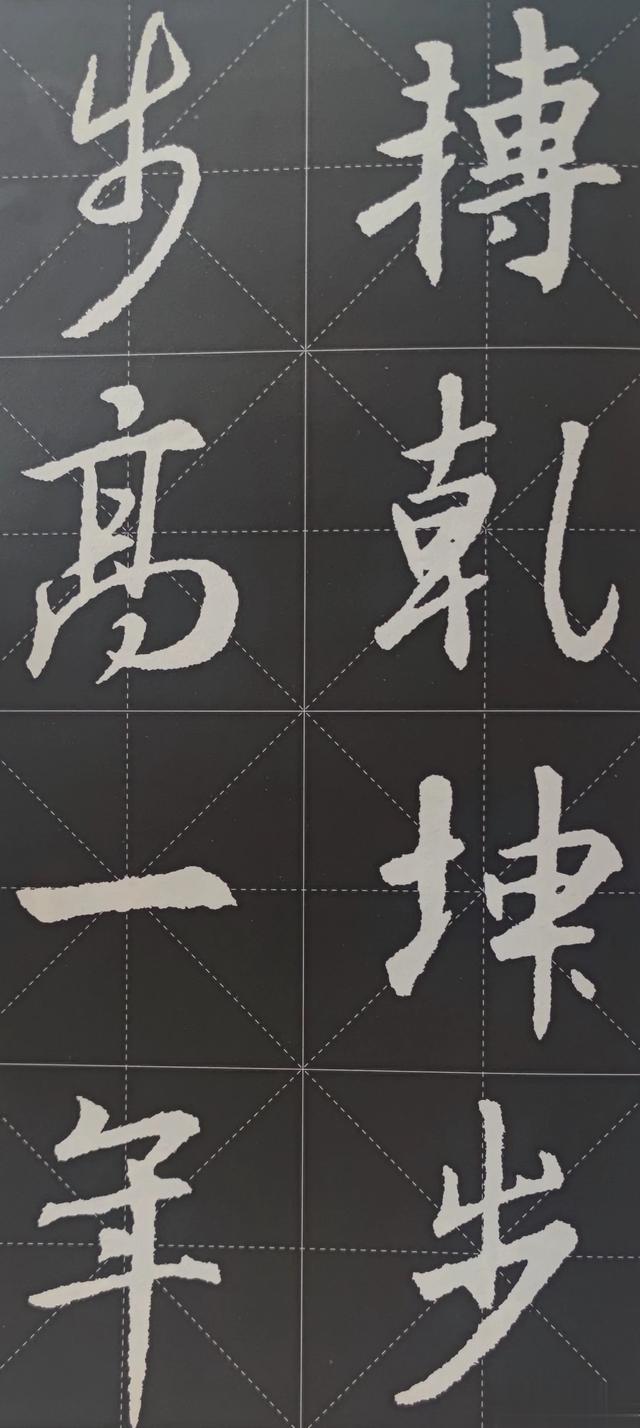

#读书笔记#春节临近,人们开始写春联,卖春联,买春联。待问楼主今天分享大字清晰版集王羲之书《圣教序》春联,供条友们欣赏、收藏,临写。

对联是我国特有的一种民族传统文学形式,是文学和书法相结合的一种综合艺术,在我国有悠久的历史,直到今天,仍为广大人民所喜闻乐见。

对联,如果追本溯源,其历史已相当悠久了。据东汉末年应劭《风俗通义》记载:“上古之时,有荼与郁垒昆弟(兄弟)二人,性能执(捉)鬼,度朔山上章桃树下,简阅(检查)百鬼。无道理妄为人祸害,荼与郁垒缚以苇索,执以食虎。于是,县官常以腊除夕饰桃人,垂苇茭,画虎于门。皆追效于前事,冀以卫凶也。”由此可知,上古之时的春节习俗,是在门上“饰桃人”、“垂苇茭”、“画虎”。意思是说:荼和郁垒在此,恶鬼敢来,就把恶鬼抓捕喂虎。这样,这个年,“当然”就会过好了。从《春秋左氏传》中的《鲁襄公朝楚》一事来看,这种以“桃人”来“卫凶”的作法,在公元前六世纪的春秋中期,已经成为我国的一种风俗了。

扎桃人,画老虎,毕竟费事,后来,人们为简便起见,就以“桃符”代替“桃人”。其作法是:在两块桃木板上,分别画上荼和郁垒的形象,然后挂在两旁。它的意义仍如以往:压邪抑恶,过好新年。

画画儿不如写字更快。以后,人们便在两块桃木板上分别写上荼和郁垒的名字。为使对称,便在“荼”字上面加一个“神”字。这种桃符每年除夕更换一次。这就是春联的前身。

就说春联吧,早在两千多年前的战国时期,中原春节就户悬“桃梗”,又称“桃符”。清代富察敦崇《燕京岁时记·春联》记载:“春联者,即桃符也。自入腊以后,即有文人墨客,在市肆檐下书写春联,以图润笔,祭灶之后,则渐次粘挂,千门万户,焕然一新。”从传统春联“爆竹一声除旧;桃符万象更新”和北宋王安石诗句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”中,也可以看出春联与“桃符”之间的关系。

什么是桃符呢?据《淮南子》一书说,这种“桃符”是用一寸宽、七八寸长的桃木做的。在桃木板上写神荼、郁垒二神之名,悬挂在门两旁。或者还画上这两个神像——左神荼、右郁垒。古人是以“桃符”上书画此二神来压邪的。这也就是民间俗称的“门神”。

后来,随着造纸术的发明,人们每年悬挂桃符时,再也不用桃木,而改用纸了。到了五代,对联在意义上有了新的发展。

五代后蜀国君孟昶喜爱文学,经常吟诗作词,连自己的居室、书房、花园都有他自己和学士们的题对。每到岁末,孟昶都要聚集翰林学士和文人墨客为桃符题词作对。有一年,他请来十几个学士,要求他们撰联对句,但无人对出令他满意的句子来,就连他平时十分看中的翰林学士辛寅逊呈上的对联,他看后也仍不满意。他便要来纸墨笔砚亲自提笔写成两句:

新年纳余庆;嘉节号长春。

写罢,命儿子贴在门旁,众学士看了无不拍手叫好。这就是我国最早的一副春联。

“桃符”真正称之为“春联”,那是明代的事。据明代文人陈云瞻著的《簪云楼杂话》一书记载:“春联之设,自明太祖始。(明太祖)帝都金陵(南京),除夕前忽传旨:公卿士庶家,门口须加春联一幅,帝微行出观。”朱元璋不仅亲自微服出游,观赏笑乐,他还亲笔给学士陶安等人题赠春联。帝王的提倡,使春联日盛,终于形成了一种风俗。