在人们的认知里,生孩子的疼痛程度是最高的,可以达到12级也就是顶级了。

但是,还有一种疼痛远超分娩,那就是日军侵华时期731部队的冻伤实验。

进行这项实验的日本军医,在经历过那锥心剧痛后表示,冻伤实验的疼痛程度可以超过任何酷刑......

文本陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾文章。

部分细节存在艺术加工请注意甄别

臭名昭著的731部队1936年6月25日,在抗日战争的第五年,一个代号为“731”的日本特殊军事机构在哈尔滨成立。

随着部队迁至哈尔滨平房区,一座占地达六平方公里的庞大实验基地拔地而起。

这是一座“死亡工厂”。

在这里,成百上千的中国人、朝鲜人和苏联战俘被当作实验材料,他们被731部队的人员称为"“木头”,完全否定了他们的人性。

731部队将活体实验对象暴露于各种致命病菌之下,包括鼠疫、炭疽等烈性传染病。

不仅如此,他们还强迫受害者感染梅毒,只是为了了解梅毒的发病过程。

他们甚至设计了多种残忍的投放方式:将带菌的气溶胶喷洒在空气中,在食物中下毒,甚至将细菌注入水果后分发给毫不知情的受害者。

但在众多骇人听闻的实验中,最让人胆寒的莫过于冻伤试验。

这项实验的残酷程度,就连见惯了血腥场面的日本军医都承认,其造成的痛苦超过了任何形式的酷刑。

为什么会进行如此残忍的冻伤实验?这要从日本军方的军事野心说起。

当时的日本帝国主义野心勃勃,计划向苏联等高寒地区扩张。

然而,严酷的自然环境成为了他们的最大敌人。大量关东军士兵因冻伤而丧失战斗力,这严重影响了日军的作战计划。

于是,在关东军司令部的直接命令下,731部队开展了系统性的冻伤研究。

草菅人命 残忍至极

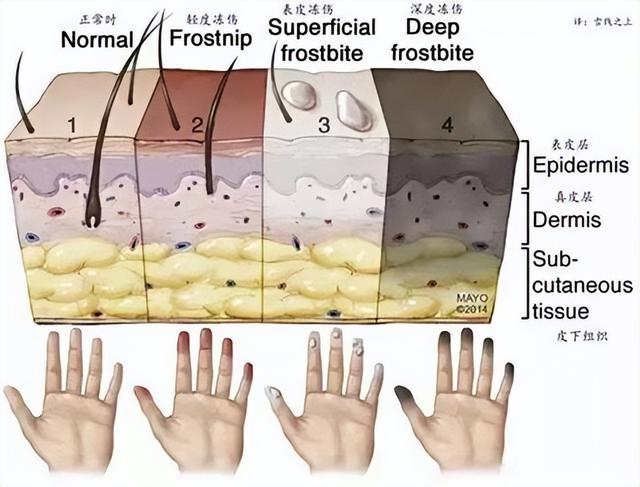

草菅人命 残忍至极在冻伤实验中,实验者将受害者置于零下30至40摄氏度的极寒环境中,强迫他们裸露双手或四肢。

为了加速冻伤过程,他们的手被迫伸出窗外,暴露在在零下35度的寒风中。

甚至他们还会不断往受害者手上浇冰水,直到他们的双手变成了黑紫色,失去了知觉。

然而,自然环境的严寒有时还不足以满足731部队的研究需求。

他们特制了可将温度调至零下70摄氏度的冷冻室,模拟极地环境。在这个人为制造的"冰狱"中,受害者的任何身体部位都可能成为实验对象。

在观察冻伤过程时,实验者会用木棍敲击冻结的肢体以确认是否冻僵。

冻伤后的“解冻”过程,是另一种难以想象的折磨。实验者会将受害者冻僵的肢体浸入温水中,导致坏死组织与活体分离。

一位曾目睹实验的证人描述:“解冻后的手臂就像烂泥一样垂下来,稍微一动就有皮肉脱落,最后从肘部以下只剩下白森森的骨头。”

更为残忍的是,有些实验者会用滚烫的热水直接浇在冻伤部位,造成剧烈的灼痛和二次伤害。

受害者在经历了极寒的折磨后,又要忍受灼热的痛苦,这种反差带来的痛苦几乎超出了人类的承受极限。

对于无法治愈的冻伤部位,731部队的做法简单粗暴——直接截肢。更加令人发指的是,这些手术全程没有任何麻醉。

有记载显示,吉村班的成员会用剪刀直接剪去受害者的手指,有时甚至将四肢轮流冷冻后锯断。

一些不幸的受害者在失去所有肢体后才被处决,结束了这场噩梦。

731部队的残忍甚至延伸到了最脆弱的群体——儿童和婴儿。

实验对象包括7至14岁的儿童,甚至是出生仅3天的婴儿。

有记载描述,一个婴儿的中指被浸泡在冰水中30分钟,其凄厉的哭喊声响彻整个实验室。

几乎所有参与冻伤实验的受害者最终都难逃一死。

少数幸存者也会被继续用于其他实验,如细菌感染或毒气测试,最终仍难逃被解剖或焚尸的命运。

这简直令人气愤至极,731部队的残忍真是毫无底线,已经不配称之为人了!

万恶的吉村寿人

万恶的吉村寿人这场冻伤实验的罪魁祸首是吉村寿人。

实验过程中,吉村寿人详细测量了手指冻结时的皮肤温度和指容积变化,并将这些数据以图表形式展示。

1941年,在满洲医学会哈尔滨支部的一次演讲中,吉村自豪地展示了这些图表。

吉村寿人的研究成果不仅限于演讲。他还发表了多篇论文,详细记录了实验的具体过程和结果。

这些论文涵盖了不同条件下冻伤的形成和解冻速度,读起来就像是在描述对无生命物体的观察,完全忽视了实验对象的人性和痛苦。

令人震惊的是,吉村寿人的研究在当时竟然得到了高度评价。

他的实验结果被标注为“优秀”,相关数据和图表在医学会议上被反复展示和讨论。

这种系统性和专业性,使得他的研究在当时的日本医学界备受推崇。

但是,在今天看来,这些所谓的科研成果不过是一份份血腥的罪证。

结语

结语731部队的冻伤实验,是人类历史上最黑暗、最残忍的罪行之一。它不仅是对生命的亵渎,更是对人性的彻底否定。

如今我们再回想起来,依旧觉得十分痛心,我们也相信,他们终将会为自己的暴行付出代价!