报告出品方: 华泰证券

以下为报告原文节选

------

即饮茶:软饮料大品类,乘健康化之风而起

即饮茶:传统泡茶的快消化形态,又可分为无糖茶和调味茶。茶起源于中国,至今已有千年历史,源远流长,而即饮茶是泡茶的快消化衍生品,指可直饮的瓶装或罐装茶,较当场制作、带有餐饮属性的现制茶饮具备更高的便携性。即饮茶主要以茶叶提取液、浓缩液、茶粉、茶原叶等为基底进行调制,再通过包装化满足消费者的即饮需求,部分产品会额外添加糖、果汁、添加剂等风味来迎合不同消费者的口味诉求,据此又可分为两类:1)无糖茶:狭义的无糖茶仅指不加入任何糖和调味的纯茶,根据茶基底不同又可分为绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶等;而广义的无糖茶也包含添加代糖或少量添加剂作为轻调味的即饮茶。

2)调味茶:依据添加物质的不同又分为奶茶、凉茶、果汁茶、碳酸茶、其他调味茶等。考虑国内市场上仍有部分代糖/微糖茶作为过渡形态存在,本文所指无糖茶为广义范围。

传统软饮大品类,健康化趋势下有望再展活力。即饮茶作为软饮料一大子品类,在全球多地市场已发展至相对成熟阶段。据欧睿数据,22 年中国/美国/日本即饮茶市场零售额分别为 156/151/130 亿美元(约 1140/1100/950 亿人民币),在各自的软饮料市场中占比18.3%/6.5%/23.7%,对应第三/第五/第一大细分市场。随着经济发展与居民健康意识不断提升,高糖分的碳酸、果汁品类增速放缓,而具备健康基因的瓶装水、即饮茶、附加值更高的功能饮料表现更优,且该分化趋势在发达国家市场表现得更为明显。我国即饮茶市场过往以高糖、重风味的调味茶占据主导(据弗若斯特沙利文,2015 年前调味茶占比95%+),近年来逐步向无糖、原味纯茶靠拢,健康化趋势下行业有望再度焕发新活力。

看空间:需求变迁、结构优化,无糖茶有望引领即饮茶市场扩容

自 1990s 至今我国即饮茶行业大致经历了四个阶段:1)导入期(90s-02 年):93 年旭日升推出碳酸冰茶,标志着国内即饮茶市场的形成;而后统一、康师傅相继推出大单品冰红茶,逐步壮大调味茶市场;2)起势+稳定期(03-14 年):随国民经济快速发展提振需求、各饮料厂商跑马圈地,即饮茶市场快速扩容、06-08 年零售额 CAGR 达 18.4%(据欧睿数据,下同),高于碳酸/包装水等其他子品类;受 08 年金融危机、竞争日趋充分等影响,09-14 年零售额 CAGR 略降至 14.7%;3)瓶颈期(15-20 年):即饮茶行业整体规模开始萎缩,16-20 年零售额 CAGR 为-3.3%,主因处于市场主导位置的高糖调味茶增长乏力,无糖茶开始崭露头角。4)转型期(21 年起):得益于疫后消费者健康意识持续提升、现制茶饮侧面催化需求等因素,无糖茶步入高速成长期、调味茶积极转型,即饮茶行业整体增速回正(~5%)。

品类结构看,15-20 年增长瓶颈并非整体市场见顶,而是高糖调味茶的生存空间受限。我国即饮茶市场于 2014 年探顶,发展暂遇瓶颈,但横向对比来看,我国人均消费水平较发达国家仍有较大差距。作为具备深厚茶文化的饮茶大国,2022 年国内人均即饮茶消费量仅为 9 升/人,与美/日的 17/53 升/人仍有较大差距,发展空间充足。进一步拆分发现,我国即饮茶市场阶段性发展受限主要系调味茶市场拖累,16-20 年调味茶 CAGR 为-4.0%,而同期无糖茶快速增长(期间 CAGR 28.0%),我们判断主因 2015 年后房地产财富效应拉动中产阶级扩容,年轻群体/女性群体成为消费主力军,软饮料消费向健康无糖、低卡无负担的方向进化。瓶装水等具备健康属性的子品类保持稳定增长,果汁、即饮茶(当时市场上以高糖调味茶为主)等以高糖、重风味为主打的子品类呈现阶段性下滑。

市场增速看,2015 年后整体放缓但各省表现分化,下沉市场仍有渗透空间。据欧睿,2016 年国内软饮市场增速降至 3%,但各省表现有所分化:经济基础较高、软饮消费环境较好的东南地区(广东/山东/江浙沪等)增速低于整体;而偏向内陆的中西部地区(山西/陕西/四川等)增速仍保持在 7%+。即饮茶为软饮三大品类之一,受益于便捷性和高口味接受度已跑出相当规模,且较碳酸/果汁成长性更足,下沉市场仍有空间,预计未来“高线不转低线转”的发展趋势将更为明显。随着三四线城市购买力稳步提升,“小镇青年”对茶饮的需求或将更加强烈,下沉市场空间有待进一步开拓。我们摘录了现制茶饮数据作为侧面证据,据红餐网,2020 年二线/三线城市茶饮门店数占比最高,超越一线/新一线城市。

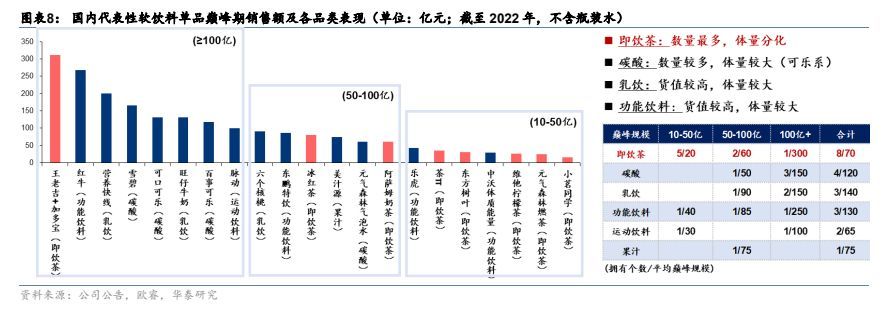

单品视角看,增长瓶颈来自于过 50 亿大单品矩阵仍需丰富。软饮料由于高频低价的特点,起量容易上量难;我们认为 10 亿销售额为定义大单品的首轮门槛,50 亿销售额标志着已于区域市场/细分赛道具备一定实力,而百亿销售额是衡量软饮单品是否一举功成的里程碑,需经历长期的渠道/终端/品牌建设,考验企业多方实力。复盘体量 10 亿+的国内软饮料代表性单品,发现 50 亿+、100 亿+的大单品阵营相对单薄,产品矩阵呈“数量众多、体量分化”的特点。1)王老吉+加多宝凉茶(巅峰期体量破 300 亿):1996 年推出,为国内软饮市场首个大单品;2)康师傅冰红茶/统一阿萨姆奶茶(50-100 亿):分别于 1996/2009年推出,是各自细分品类(柠檬红茶/即饮奶茶)中的长青单品;3)茶π/东方树叶/维他茶/燃茶/小茗同学(10-50 亿):近年来有一定声量,但多数产品由于个性原因面临阶段性的发展瓶颈。

站在当前节点,国内即饮茶市场正面临结构化升级。通过对标发展更为成熟、结构更为优化的日本即饮茶市场,并探析其历史发展路径,我们认为,国内市场以高糖调味茶占主导的发展模式已逐步见顶,无糖茶已入发展快车道,有望接力带动即饮茶市场二次扩容;调味茶产品亦有向低糖化/品质化升级趋势,且下沉市场尚存空间、增量可寻。影响市场扩容节奏的关键要素除外部经济环境外,主要看市场能否打造出多个满足消费需求、产品力/品牌力均过硬的大单品。

无糖茶:鉴日知中,国内无糖茶有望蓬勃发展

日本即饮茶市场:无糖茶为主,2018 年起稳居日本软饮料第一大品类。根据欧睿数据,2022 年日本人均即饮茶消费量为 52.5 升/人,远高于美国的 17.4 升/人,及同属亚太地区的我国 8.8 升/人和韩国 6.0 升/人。与中美等以高糖调味茶占据主导的市场不同,日本第一罐即饮茶便以无糖纯茶的形态问世,至今市场仍以无糖茶占主流(占比 80%+)。据伊藤园推介材料,2005 年后日本即饮茶市场销售额稳定在万亿日元左右(约 500 亿元人民币),2018 年起超越即饮咖啡成为日本软饮料市场第一大品类。

鉴外:日本即饮茶“黄金十年”受益于经济增长与健康化趋势的两重加速

回顾日本即饮茶市场的发展历程,可分为四个阶段:1)导入期(80-85 年):1980 年伊藤园推出了世界上第一瓶罐装乌龙茶,标志着日本即饮茶市场的形成;2)高增期(85-95年):该阶段被称为日本即饮茶的“黄金十年”(据伊藤园推介材料,市场销售额 CAGR 高达 30%+),品类以乌龙茶为主,但伊藤园已突破技术壁垒推出罐装绿茶,为行业此后十年的二次扩容做足准备;3)二次扩容(95-05 年):“黄金十年”高增余晖下,日本即饮茶市场 96-05 年市场销售额 CAGR 为 4%,核心品类转为受众更广的绿茶(据伊藤园推介材料,05 年绿茶销售额占比 48%,22 年绿茶占比仍维持在 47%);4)成熟期(05 年至今):市场规模趋于稳定(据伊藤园推介材料,06-22 年市场销售额 CAGR 为-0.1%),18 年起成为日本软饮料行业第一大子赛道;品类渐宽,绿茶/红茶/乌龙茶/大麦茶等子品类百花齐放。

日本即饮茶“黄金十年”主要受益于经济高增、健康化趋势对需求端的两重加速。

1)第一重加速(85-90 年):经济高增、便捷性需求增长,带动即饮茶市场水涨船高。85年《广场协议》签订,85-90 年间日本股市和楼市加速上扬、居民财富累积下消费热潮走向高点。居民外出消费占比提升,餐饮市场快速扩容,消费便捷化需求不断提振,即饮茶行业发展在此背景下水涨船高。

2)第二重加速(90-95 年):消费风格轮动、健康化趋势升温,结构性利好即饮茶市场。

90 年代后日本经济环境及消费市场变化较大,但食品饮料行业必选属性凸显、韧性充足;即饮茶在该阶段增势延续,主因经济变化未改饮食健康化趋势,且在一定程度上催化大众更追求即饮茶/瓶装水等健康质朴、修身养性的高性价比产品,日本无糖饮料渗透率从 90年的 12%提升至 95 年的 25%。

析内:对标日本即饮茶“黄金十年”第二重加速期,国内无糖茶有望带动行业二次扩容

当下时点:国内即饮茶市场更类似日本即饮茶“黄金十年”第二重加速期,由经济高增驱动转向结构性机会。

1)03-14 年:对标日本“黄金十年”第一重加速期,经济发展驱动行业高增。据伊藤园推介材料,日本即饮茶市场销售额 86-90 年 CAGR 高达 49.6%,彼时经济高增为核心驱动因素。看回国内,03-14 年我国即饮茶市场亦受益于国民经济快速发展(07-14 年零售额 CAGR 达 16%)。

2)15-20 年:无糖茶完成导入,外部保障条件夯实。1)需求端:15 年起经济增速放缓,品质消费、居民健康意识提升,调味茶降速而无糖茶起势;20 年疫情强化了大众对健康的关注,无糖茶发展再度加速。2)供给端:新老品牌加码入局,元气森林推出代糖燃茶,康统等老牌蓄势展开老品无糖升级,品牌丰富度、终端铺陈量渐成规模;3)渠道端:现代渠道建设日益完善,便利店的快速发展有望拉升无糖茶渗透率。据中国连锁经营协会数据,20 年底全国统计在册的连锁便利店达 19.3 万家、且每年仍以近 2 万家的速度增加。

综上,需求端、供给端、渠道端条件日趋成熟,有助于国内无糖茶市场顺利开启类比即饮茶“黄金十年”第二重加速期的快速发展。

3)21 年起:对标日本即饮茶“黄金十年”第二重加速期,无糖茶引领增长。90 年代起,日本即饮茶市场由经济高增赋能转而受益于居民健康清淡/养生保健的消费需求。看回国内,疫情等外部环境扰动不改健康化需求持续升温;21 年起无糖茶新品加速推出,新老品牌共同做大蛋糕。据《2023 无糖茶行业白皮书》,21/22 年我国无糖茶市场规模达 64/74 亿,同比+31%/+17%,无糖茶在即饮茶中的占比由 15 年的 1%提升至 21/22 年的 6%/7%,但对标其余亚洲国家 30%-90%不等的渗透率水平差异显著,未来仍有数倍提升空间。

进阶之路:去糖彰显茶本味,国内饮茶习惯为底层支撑,中长期视角下发展空间充足。伴随糖分和添加剂的去化,茶的独特本味得以充分凸显,无糖茶在国内市场拥有更广阔的发展空间,背后支撑因素包括:1)我国纯茶口味接受度较高。我国素为饮茶大国,大众对无糖茶的口味接受具备天然基础,所需的市场教育相对较少;近年来,国潮风的盛行也有望拉动无糖茶的需求进一步提振。2)轻成瘾性,提升复购。无糖茶的茶多酚含量较高,具备轻度的成瘾性,消费习惯养成后的复购率有望不断提升。据亿欧咨询 22 年调研数据,中高线城市中 50%+的消费者对无糖茶的购买更加频繁,低线城市复购增加人群也占比30%+。

中日对比:考虑经济文化差异,我国无糖茶渗透率预计短期难达日本水平(80%+):

1)经济发展阶段不同+下沉市场规模较大,我国消费者短期内或无法完全舍弃糖分。糖分除供能外,一定程度上能帮助解压/释放多巴胺,在蓝领/学生/打工族等高体力/脑力劳动者中仍有需求;从供给端看能提高饮品保质期、拉长销售周期。国内目前人均 GDP 与日本仍有差距,且下线城市规模较大,人均消费量预计短期内较难提升到日本水平。

2)冷热之别+茶文化差异,无糖茶培育难度比日本更大。冷食文化影响下,日本大众对凉茶的接受度较高,17 世纪便发展出冷水浸泡的冷泡茶(口感类似即饮茶)。与我国偏好茶汤热、茶色暖、人喜闹的茶馆文化不同,日本茶道文化以修身养性、思禅论道为主,自饮与冷饮频率更高,且日本居民消费审美偏好简约、口味较清淡、强调保留食材原味,也为其无糖茶的发展提供了便利条件。

渗透率推演:据海外市场折算,国内无糖茶渗透率中短期有望提至 15-20%,远期或将提至 30%+。根据智研咨询,22 年同属亚洲国家、消费习惯与我国更为接近的新加坡/马来西亚/日本/韩国的无糖茶渗透率分别为 30%/48%/85%/96%。考虑到国内不同线城市间的经济发展水平差异较大,我们赋予各级城市不同的折算系数,估算出各级城市的渗透率,进一步按照人口比例进行加权平均,最终得到对标不同海外市场的渗透率。我们认为,当前我国无糖茶渗透率仅为 7%,中短期有望扩容至 15%-20%(参考新加坡/马来西亚水平测算),远期有望扩容至约 30%+(参考日本/韩国水平测算)。

调味茶:产品品质提升+性价比机遇,有望于下沉市场找寻增量

疫后调味茶市场有所修复,21/22 年零售额同比+4%/+4%,但整体规模尚未恢复至 2019年及以前水平。2021 年起,调味茶产品积极转型,呈现低糖化、品质化的升级趋势,且下沉市场尚有一定渗透空间,预计未来有望企稳增长,可寻增量包括:(一)减糖/减调味/提品质,调味茶向低糖化、品质化升级,有望焕发更强生命力。即饮茶消费健康品质化的趋势,不仅体现在无糖茶占比不断提升,也体现在调味茶老品的迭代升级及低糖/高品质新品的持续推出。1)老品迭代升级:如阿萨姆奶茶迎合现制茶饮“果茶+奶茶”的概念搭配,推出“水果奶茶”系列;维他柠檬茶推出低糖款产品等;2)高品质新品持续推出:2021 年以来推出的调味茶新品(如喜茶/奈雪的茶低糖果茶、兰芳园冻柠茶等),多以低糖/茶原叶萃取/新鲜果汁添加等作为产品卖点,产品品质较过往有大幅提升,有望为调味茶品类贡献新的增量。

(二)国内下线市场/城镇市场潜力充足,调味茶有望凭借性价比优势,持续提升渗透率。

区别于日本消费市场中核心城市圈占比较重(据日本厚生劳动省数据,2022 年日本三大城市圈的人口数量/经济体量分别占比全国的 50%+/70%+),国内市场疆域广阔,高低线城市、不同乡镇市场的经济发展水平差异较大,三四线城市与一线城市的 GDP 水平差异可达 10 倍以上。我国三/四/五线及以下的城市数量可观,人口合计占比高达 60%+,其市场容量和发展潜力不容忽视。且对于大量下沉市场的消费者来说,即饮习惯尚有待培养,即饮茶仍有较大渗透空间。疫后消费市场整体处弱复苏中,但结构性机会尚存,K 型复苏趋势下高低线城市的消费需求表现分化:高线城市品质意识仍存,产品健康化趋势未减;而在低线城市/乡镇市场中,消费者性价比意识进一步深化,高性价比单品迎来机遇,调味茶有望于下沉市场迎来二次突破。

空间测算:27 年国内无糖茶市场有望达 200 亿,即饮茶有望扩至 1375 亿我们预计 27 年国内即饮茶市场有望扩容至 1375 亿元,对应 23-27 年 CAGR 为 4%;其中无糖茶市场 27 年有望达 200 亿元,对应 23-27 年 CAGR 为 22%,渗透率由 22 年的 7%提至 15%。

分品类看,无糖茶处快速扩容期,量增为主要驱动,参考日本市场 90-95 年近 15%的CAGR(据伊藤园推介材料,90 年日本即饮茶市场规模~150 亿人民币,基数较国内更高),预计国内无糖茶市场 23-27 年 CAGR 可达 20%以上。我们预计 27 年无糖茶市场扩容至200 亿,对应 23-27 年 CAGR 为 22%,占比由 22 年的 7%提至 27 年的 15%。调味茶在品质优化/下沉市场渗透下增量可寻,但考虑基数较大/发展较为成熟,预计 23-27 年有望保持 2%的复合增速。综上,我们预计 27 年即饮茶市场规模达 1375 亿,对应 23-27 年CAGR 达 4%,期间 50%以上增量来自无糖茶市场贡献。

分量价看,预计 27 年国内即饮茶销量达 155 亿升,对应 23-27 年 CAGR 为 3.2%;单价提升至 8.9 元/升,对应 23-27 年 CAGR 为 0.6%;当前市场处于疫后经济稳步复苏的大环境中,对于软饮料这类低价高频的可选品类来说,价升逻辑的演绎空间较过往略有不足;预计短期内增长主由量增驱动,价格提升主要系无糖茶占比提升带来的结构改善。

远期视角下,我们预计国内无糖茶市场有望扩容至 500 亿以上,渗透率进一步提升至30%+;即饮茶市场远期有望扩容至 1700 亿以上,预计 80%以上增量来自于无糖茶市场贡献。

论格局:一超多强、长尾显著,向多寡头格局演化

日本龙头企业地位稳固,品类割据,单品长青

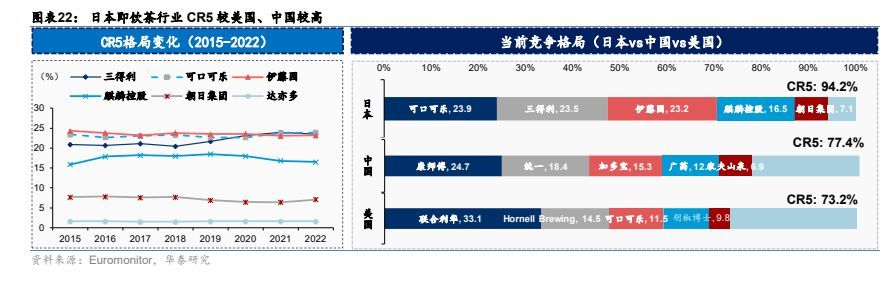

日本即饮茶是典型的寡头垄断市场,集中度较高。据欧睿数据,2022 年日本即饮茶市场零售额 CR5 合计市占率高达 94%,其中又分为两大梯队:第一梯队为可口可乐/三得利/伊藤园,市占率分别为 24%/24%/23%,伊藤园、三得利是日本本土龙头企业,也是 80 年代最早开疆拓土的行业先驱;第二梯队为麒麟控股/朝日集团,市占率分别为 17%/7%。日本优秀企业素以匠人精神闻名,旗下核心单品产品力突出,在某个子品类中一旦站稳脚跟、较难被新进者超越。随着国内市场陷入饱和,新入局者难以抢夺传统龙头打造的品牌护城河,龙头企业在各自的优势品类中均有长青大单品,在历经数十年的市场打磨后形成了较深的群众基础,为其赢得了稳固的市场份额。

品类割据,单品长青,各子品类均有高市占率的强势大单品。

1)品类结构看,据伊藤园推介材料(2022),日本即饮茶第一大子品类为绿茶(22 年占比 46%),为各企业必争之地;此外,各龙头通过占领其他子品类展开差异化竞争,如三得利乌龙茶、麒麟午后红茶、伊藤园矿物质大麦茶等均在相应子品类中占据较大的领先优势。

2)单品生命周期看,日本即饮茶畅销大单品往往经历了较长的培育历史,并通过持续的品质提升和营销推广深入人心、拉长生命周期,我们判断背后的原因主要为无糖纯茶产品差异度较低,通过先发优势和强品牌力塑造竞争壁垒对企业来说更为重要。除了抢滩赛道外,企业也通过工艺升级、包装换新、IP 打造等手段实现对大单品的持续维护。伊藤园 Oi Ocha 至今已有近 40 年历史,11 年销量超 200 亿瓶,17 年销量超 300 亿瓶,19 年销售额达 20 亿美元并获得了吉尼斯世界记录,是日本即饮茶市场上首屈一指的长青大单品。

龙头企业匠心独具,伊藤园创新占优,三得利综合实力更强。日本本土龙头品牌伊藤园与三得利,在日本即饮茶市场上长年占据 20%以上的市占率,龙头地位稳固。复盘其开疆拓土的历史进程,及其不断沉积下的竞争优势,二者可取之处各有不同:伊藤园:多细分市场先行者,以持续的创新力塑造高品质大单品。伊藤园前身为 Frontier制茶株式会社,曾推出日本第一袋包装茶叶,后因接手名为“伊藤园”的茶屋而正式更名。

伊藤园作为日本即饮茶市场的开拓者,1980 年推出日本第一罐乌龙茶,打开日本即饮茶市场;1985 年突破绿茶在瓶装化后容易变质的技术难题,推出第一罐绿茶。伊藤园通过对市场的深入理解与持续精进的生产技术,成为多个子赛道和新兴产品的开拓者,不断打开行业发展空间。公司目前已有多个子品牌和上百个 SKU,并持续向多元化、年轻化进发;2022 财年公司营业收入达 4008 亿日元(约合 196 亿元人民币)。

三得利:后发制人的综合性龙头,差异化营销+渠道力强劲为大单品保驾护航。三得利株式会社成立于 1899 年,最初以销售西式葡萄酒和威士忌起家,而后进军啤酒、非酒饮料、食品等多个领域,1981 年继伊藤园之后推出瓶装乌龙茶产品,开始布局即饮茶赛道。伊藤园在即饮茶市场拥有更高的“专业度”和“敏感性”,但三得利的优势更多体现在收入规模领先带来的资源优势和协同效应,凭借差异化的营销水平和强大的渠道布局后来居上,22 年三得利实现营收 1.45 万亿日元(约合 710 亿元人民币),包含即饮茶、瓶装水、咖啡等多个子赛道,是日本软饮市场的龙头企业。

国内格局呈现一超多强、长尾显著,集中化仍为主线

我国即饮茶竞争格局呈现一超多强、长尾显著的特点。欧睿数据显示,2022 年国内即饮茶市场 CR5 市占率达 77%,整体呈现一超多强的竞争格局。1)“一超”康师傅:凭借大单品冰红茶+多品牌系列矩阵,辅以强大的渠道网络把控终端,2022 年市占率高达 25%;2)“多强”统一、加多宝、王老吉、农夫山泉:2022 年市占率分别为 18%、15%、12%、7%,其中加多宝、王老吉受制于品牌之争近年份额有所下滑;统一推新造品能力稳定输出,农夫山泉凭借低糖(无糖)茶品牌“东方树叶”及“茶π”近年增势强劲(据欧睿,市占率由 15 年的 0.3%提升至 22 年的 6.9%);3)其余品牌:除达利/维他奶市占率分别为 3%/2%外,其余品牌的市占率均在 1%以下,行业长尾效应显著。近年来元气森林、奈雪、喜茶等等新生代品牌积极入局,但是当前规模多在 10 亿元以下(据欧睿数据),尚未撼动老品牌地位。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

(特别说明:本文来源于公开资料,摘录内容仅供参考,不构成任何投资建议,如需使用请参阅报告原文。)

精选报告来源:报告派电商 / 零售 / 物流 / 餐饮 /

电商行业 | 跨境电商 | 生鲜电商 | 农村电商 | 内容电商 | 社交电商 | 二手电商 | O2O | 团购 | 社区团长 | 服装行业 | 儿童服装 | 纺织服装 | 服装定制 | 女装 | 男装 | 羽绒服 | 休闲服饰 | 快时尚 | 时尚产业 | 她经济 | 女性群体 | 消费者趋势 | 网购 |直播行业 | 抖音 | 快手 | 快递行业 | 食品行业 | 餐饮 | 茶饮 新茶饮 | 饮料 | 咖啡 | 预制菜 | 团餐 | 休闲食品 | 卤制品 | 轻食代餐 | 方便食品 | 速冻食品 | 进口食品 | 有机食品 | 珠宝首饰 | 黄金行业 | 钻石 |