殖民主义的阴影从未真正离开过这片古老的土地。二十世纪初,当英国的势力如八爪鱼般在印度次大陆上延伸时,他们的触角已经开始觊觎喜马拉雅山脉以北的广袤区域。彼时的中国,正处于军阀割据、内忧外患的动荡年代,这给了英国殖民者可乘之机。

1913年的秋天,一场意在侵蚀中国领土主权的会议在印度西姆拉悄然召开。这场由英国主导的所谓"英中藏会议",其本质就是一场精心设计的阴谋。英方代表亨利·麦克马洪打着谈判的幌子,暗地里却在策划如何蚕食中国的领土。

最令人不齿的是,他们竟然将中国的西藏地区视为与中英两国平等的谈判方,这种做法本身就是对中国主权的公然挑衅。

在这场会议上,麦克马洪施展了一系列见不得人的手段。他暗中收买了所谓的"西藏代表"伦饮下扎边觉多伊,企图通过这种方式达成自己的目的。最终,他单方面画出了一条后来被称为"麦克马洪线"的边界线,将中国西藏的达旺、洛渝等九个地区划入了英属印度的势力范围。

虽然当时的袁世凯政府派代表参加了这次会议,但面对如此不平等的条约,中方断然拒绝在协议上签字。这条不义之线,从一开始就不具备任何法理基础。它既不符合历史事实,也违背了国际关系的基本准则,更是对中国领土完整的粗暴践踏。

令人深思的是,当印度在1947年获得独立后,最初的印度地图上并未标注这条争议边界线。这或许反映了早期印度领导人对这段殖民历史的某种认知。然而,风向在1954年突然发生了转变。印度政府一改之前的态度,单方面将麦克马洪线划入了自己的版图,这无异于继承了英国殖民者的非法主张。

更为荒谬的是,印度方面居然声称是中国的地图"画错了",要求以印度的版本为准。这种说法不仅缺乏历史依据,更是对国际关系基本原则的漠视。然而,考虑到当时的国际形势,以及中国刚刚建立的和平共处五项原则,中国政府选择了克制的态度,暂时搁置争议。

这种善意却被对方误读为软弱。印度开始在边境地区采取一系列挑衅行动,不断试探中国的底线。他们悄悄推进军事哨所的位置,逐步蚕食中国的领土,将中国的忍让视为扩张的机会。

一条由殖民者随意划定的边界线,就这样成为了新中国成立后面临的首要领土争端之一。它不仅反映了帝国主义的野心,也成为了检验中国捍卫主权决心的试金石。历史早已证明,任何企图通过不平等条约来侵犯中国主权的图谋,最终都注定要失败。

外交智慧,巧破迷局

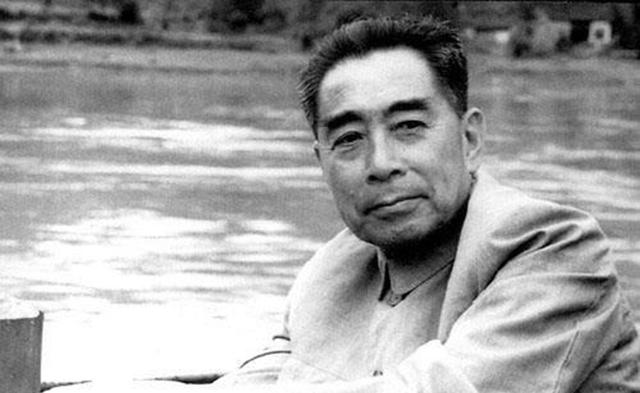

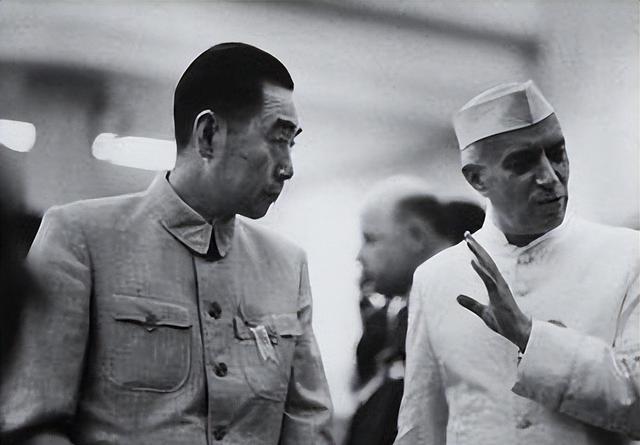

外交智慧,巧破迷局一九六零年四月的新德里,空气中弥漫着微妙的紧张。当周恩来总理的专机缓缓降落在新德里机场时,印度总理尼赫鲁亲自到场迎接。表面上看,这是一次普通的外交访问,实则暗流涌动。陈毅外长站在周恩来身边,默默观察着这位印度领导人脸上略显做作的笑容。

第一次会谈开始时,气氛还算融洽。尼赫鲁以东方式的优雅谈吐,从两国文化交流谈到经济合作,最后才不经意般提到边界问题。

他巧妙地将话题引向中印边境的和平状态,暗示近期的紧张局势是由中方引起的。面对这种暗含指责的言论,周恩来保持着外交家特有的沉稳,既没有正面回应,也没有轻易让步。

然而到了第二次会谈,情况就完全不同了。尼赫鲁一改之前的温和姿态,咄咄逼人地要求中国承认麦克马洪线。他的态度变得傲慢,言辞中带着居高临下的意味,仿佛这是一个不容商榷的命令,而不是平等对话中的议题。

就在会场的气氛变得愈发凝重之际,周恩来做出了一个出人意料的反应。他没有立即驳斥对方的无理要求,而是用一个看似简单的问题,瞬间扭转了谈判的局势。当他平静地询问麦克马洪的身份时,这个问题就像一把利剑,直指殖民历史的要害。

尼赫鲁显然没有预料到这样的反问。作为一个饱读诗书的政治家,他当然明白这个问题背后的深意。麦克马洪不仅仅是一个名字,更是印度殖民历史的象征。如果承认这一点,就等于承认自己在维护殖民者的利益;如果否认,又如何解释他们坚持麦克马洪线的立场?

周恩来并未就此停止。他进一步指出了这个问题的本质:在后殖民时代,两个同样经历过帝国主义压迫的国家,理应对这类历史遗留问题持有共同立场。他的论述既点明了两国的共同经历,又暗示了印度立场的矛盾之处。

面对周恩来的犀利分析,尼赫鲁试图用一些官方著作来支撑自己的观点。他提到了英国出版的书籍,声称这些能够证明边界的合理性。这种论证方式立即被周恩来一针见血地指出其荒谬性:一个独立国家的领导人,竟然用殖民者的出版物来证明边界问题。

整个会谈过程中,周恩来展现出了高超的外交智慧。他既没有因对方的无理要求而失态,也没有在原则问题上做出让步。他用简单的提问和严密的逻辑,让对方陷入了自相矛盾的困境。

会谈结束后,尼赫鲁在私下表达了他的不满。他认为只要周恩来在位,中印关系就难有突破。

雪山铁戟,捍卫疆土一九六二年的中印边境,紧张局势如同高原上的风雪,愈演愈烈。印度军队不顾中国政府的多次警告,不仅强占麦克马洪线地区,更是肆无忌惮地越过这条非法边界线,在中国境内不断设立军事据点。他们甚至公然抢夺中国边防哨所官兵的武器,这种挑衅行为已经到了不得不予以回击的地步。

在北京中南海,毛泽东主席召集了一次紧急会议。周恩来总理和邓小平同志等中央领导人齐聚一堂,商讨应对之策。虽然新中国成立才十余年,百废待兴,但面对领土主权受到的严重挑战,中央领导层展现出了坚定的决心。当所有的和平方案都被印方一一拒绝后,毛主席用简短而有力的三个字表达了中央的态度。

这个重要的军事任务落在了张国华司令员肩上。作为一位经验丰富的军事指挥官,张国华深知这场战役的重要性。

他和参谋人员反复研究地形,分析敌情,最终提出了两套作战方案。第一套较为稳健,计划首战歼灭印军一个营,既能确保胜利,又可以提振军心;第二套则更具进取性,直接剑指印军精锐部队,虽然风险较大,但一旦成功,将会给敌人以沉重打击。

在方案的选择上,军方经过反复权衡。考虑到当时并不完全了解印度军队的实际实力,加之新中国的军队尚未在国际舞台上检验过实战能力,中央甚至做好了可能失利的心理准备。这种准备并非出于怯懦,而是基于对国际形势的清醒认识。但即便如此,保卫国家领土的决心丝毫未减。

当两个方案被呈递到毛主席案头时,这位经历过大大小小百余战役的军事统帅,展现出了非凡的战略眼光和果断作风。他支持采取更具进取性的方案,认为既然要打,就要打出中国人民解放军的威风。这个决定传达到前线后,极大地鼓舞了官兵们的士气。

在张国华司令的统一指挥下,中国军队展开了针对印军第七旅的进攻。这是一场在高原环境下的较量,我军将士不仅要与敌人作战,还要克服恶劣的自然条件。但最终,我军以精准的战术部署和英勇的战斗精神,成功全歼这支印度精锐部队,收复了旺达地区。

战斗结束后,一个温暖的小插曲,成为了这段历史的一个生动注脚。当张国华收到中央的第一份嘉奖电报后,很快又收到了一份新的电报。新电报增加了一句充满人情味的话,表达了中央对前线将士的欣慰之情。

然而,中国在取得军事胜利后,展现出了大国风范。我军不仅主动撤回到实际控制线以内,还妥善安置了印军俘虏,并归还了缴获的武器装备。这种克制和理性的举动,与印度方面的挑衅形成了鲜明对比。

当尼赫鲁转而寻求美国的军事支持时,他的如意算盘落空了。因为中国的理性克制赢得了国际社会的理解和尊重,他妄图将边境冲突升级为国际战争的企图未能得逞。这场战争最终证明,任何试图侵犯中国领土主权的行为,都将遭到坚决的回击。

历史长河,启迪未来六十余年的岁月流转,不难发现尼赫鲁在处理中印关系时犯下的重大战略误判。他过分迷信自己的外交才能,却忽视了一个基本事实:任何国家对领土主权的维护都是不容退让的核心利益。这种误判不仅导致了印度在军事上的惨重失败,更让两个本应和平共处的邻邦蒙上了长期的阴影。

在那个充满变数的年代,中国领导人表现出了非凡的政治智慧和战略定力。在武力对抗之前,周恩来总理曾三次致信尼赫鲁,真诚地寻求和平解决方案。

然而,当和平方案屡屡被拒后,中国也明确展示了捍卫领土完整的决心。这种"和"与"戈"的辩证统一,成为了后来中国处理国际关系的重要经验。

时光推移到二十一世纪的今天,中印两国的关系已经发生了微妙的变化。特别是在2024年,印度外长苏杰生公开承认了尼赫鲁对华政策的失误。

进入2025年,苏杰生更是明确表示,印度将从长远角度审视与中国的关系。这一表态与此前的强硬立场形成鲜明对比,显示出印度外交政策可能正在发生积极的调整。两国正在逐步走出边界冲突的阴影,这种转变不仅有利于双边关系的发展,也为地区稳定带来了新的希望。

虽然边境地区仍偶有摩擦,但只要双方坚持对话协商的原则,相信这些问题终将得到合理解决。近年来,两国在经贸、文化等领域的合作不断深化,这种务实合作的态度正是化解历史遗留问题的重要基础。