新浪财经《真知灼见》采访董宇辉。

问:不享受直播,为什么你还要坚持?

董宇辉:从感性讲,直播这份工作并非他热爱,理性却在提醒他,他身上肩负着重大的责任。所以他很清醒的知道自己要什么。

为什么要说董宇辉呢,在看到这段采访的时候我想到了景步航《汴京客》里的柳三变。

为什么会想起他呢,他就是一纠结青年,一边想考公,一边想享受人生。就这种矛盾的心理下,抱着“世界那么大,我想去看看的梦想”,他我行我素地做着正人君子眼中的叛逆者,甚至被皇帝批词“且去填词”,于是乎功名利禄都和他无关。

他是失败者吗?

并不是,看这句“凡有井水处,皆能歌柳词”就知道他有多火。

他的词,不仅在汴京的勾栏瓦肆中广为传唱,更在民间流传甚广。他的词,没有华丽的辞藻,却充满了生活的气息;没有高深的哲理,却道尽了人间的悲欢离合。

他的词,是汴京的烟火气。

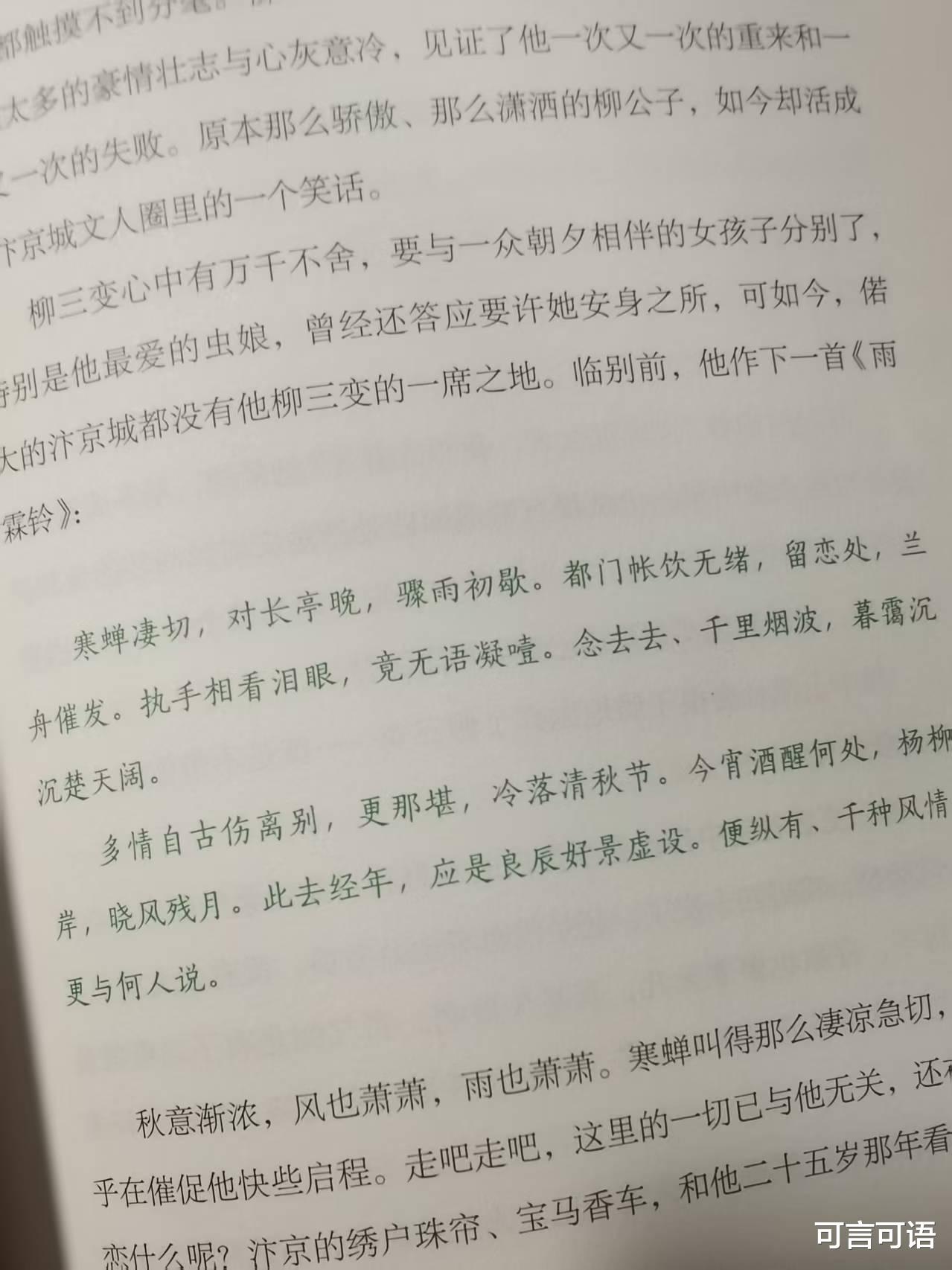

《望海潮》中有“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”,这是汴京的繁华盛景;

《雨霖铃》中有“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”,这是汴京的离别之情。他的词,就像一幅幅精美的画卷,将汴京的烟火气展现得淋漓尽致。

他是成功者吗?

在朝堂的名声坏到底,四次科考落榜,遭天子黜落,备受文人圈批评唾弃。

人到中年,他有前路,却没有终点;有停下,却没有留下;有归途,却没有归宿。

被磨去棱角的他,改名“柳永”,终于暮年及第,虽然官职不高,他尽心尽力,得到百姓爱戴。

景步航继《烈焰繁花少女时》之后的这本《汴京客》,以北宋都城汴京为背景,讲述了南唐后主李煜、宋词革新者柳永、一代明臣范仲淹、士林领袖欧阳修、变法宰相王安石、豪放派词宗苏轼和小令大家晏几道这七位北宋大文人。

在景步航的笔下,汴京不仅仅是一座城市,更是一个充满生命力的精神象征。它是李煜词中的“车如流水马如龙”,是柳永笔下的“三秋桂子,十里荷花”,是苏轼眼中的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。这座城见证了文人们的高光时刻,也目睹了他们的至暗时刻。

李煜的亡国之痛,柳永的市井叛逆,范仲淹的忧国忧民,欧阳修的豁达乐观,王安石的锐意改革,苏轼的豁达洒脱,晏几道的深情不渝……景步航没有简单地罗列他们的生平事迹,而是深入挖掘他们在困厄中的坚守与挣扎,让我们看到了一个个有血有肉的大家。

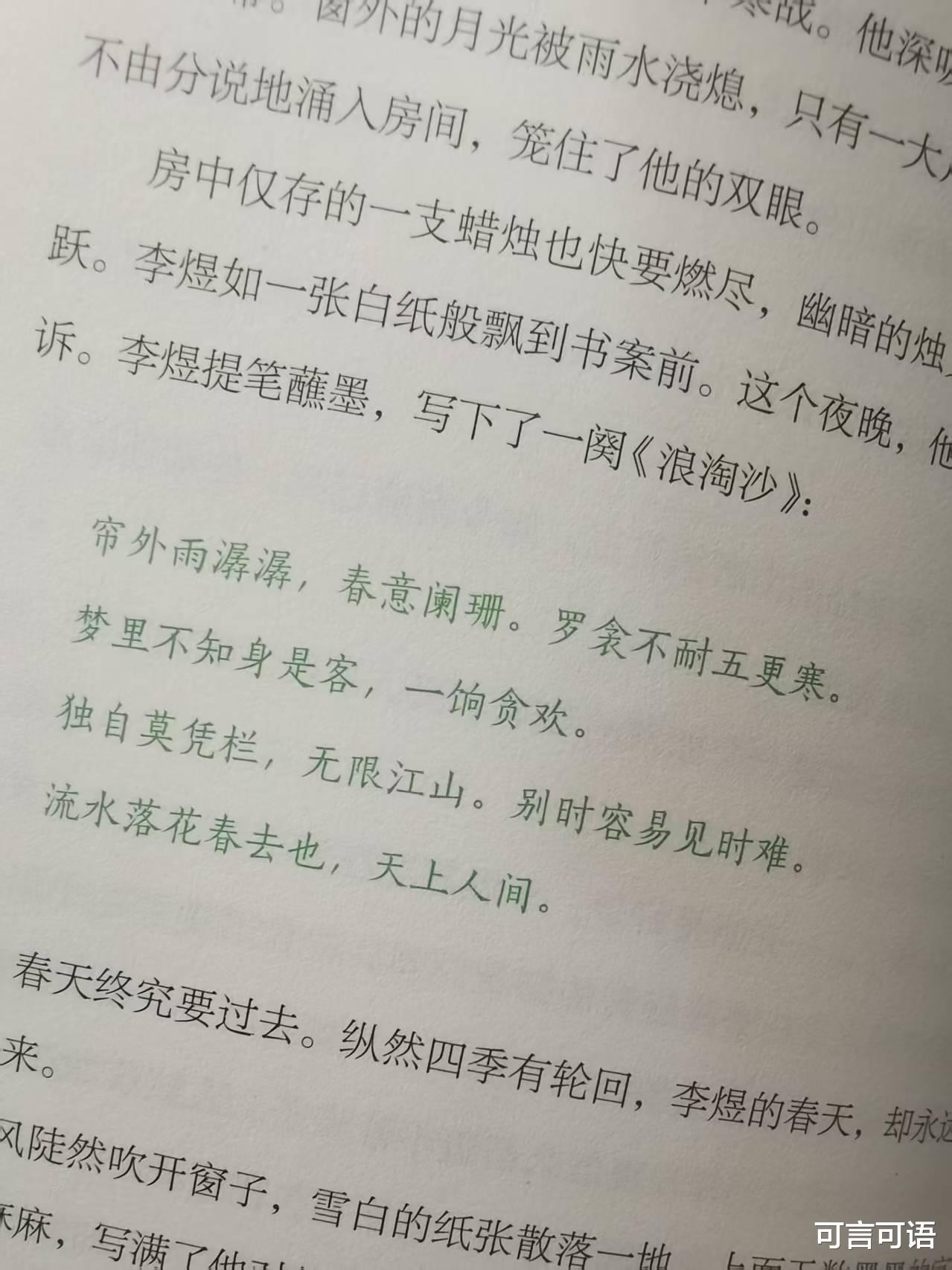

李煜的汴京,是亡国之痛与艺术觉醒的交织。从九五之尊到阶下囚,他的词从“车如流水马如龙”的奢华,到“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的哀怨,每一个字都饱含着对故国的思念与对命运的无奈。

柳永的汴京,则充满了市井的烟火气与文人的叛逆。他的词既有“凡有井水处,皆能歌柳词”的通俗易懂,又有“忍把浮名,换了浅斟低唱”的不羁。

苏轼的汴京,是乌台诗案的暗潮汹涌与黄州城头的顿悟。他一生坎坷,多次被贬,他的“一蓑烟雨任平生”,不仅是对个人命运的豁达,更是对生活的热爱与坚持。

范仲淹三次被贬,却在《岳阳楼记》中写下了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的千古名句。

欧阳修在滁州贬谪,以“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”化解仕途失意。

王安石变法失败,却依然倔强地说“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。他们,就如同推石上山的西西弗斯,明知会坠落,却仍在重复中迸发力量。

真的很佩服景步航这个姑娘,在写李煜时,她没有过多渲染他的“亡国之痛”,而是深入剖析了他作为艺术家的觉醒;在写苏轼时,她没有歌颂他的“豁达”,而是揭露了他“一肚皮不合时宜”的锋芒;在写晏几道时,她没有叹惋他的“落魄”,而是赞美了他“小令中自有傲骨”。这种叙事视角,也让他们变得更加立体。

景步航没有将他们神化,而是展现了他们刚强背后的脆弱。苏轼在黄州深夜的失眠,柳永在市井酒肆的买醉,范仲淹在岳阳楼上的长叹……原来,他们也曾和现今的我们一样,迷茫过,焦虑过,挣扎过,这些“不完美”的瞬间,反而让他们的精神更加真实可触。

原来,文人不是神坛上的雕像,而是有血有肉的人,他们也会恐惧、软弱,但最终选择了坚守。

范仲淹的“先天下之忧而忧”,让我们学会了责任与担当;欧阳修的“醉翁之意不在酒”,让我们学会了在困境中寻找乐趣;王安石的“天变不足畏”,让我们学会了勇敢面对困难。李煜教会我们,苦难可以酿成艺术的酒;苏轼告诉我们,豁达不是天性,而是选择;柳永启示我们,世俗的烟火气,也是生命的诗意。

《汴京客》让我们明白,困厄不是终点,而是精神的起点。