他从铁路系统调任至中南海,担任毛泽东的专职厨师长达22年。在此期间,他负责毛泽东的日常饮食,每餐结束后,他都会亲自销毁毛泽东的用餐菜单,以确保饮食安全和隐私。

毛主席是湖南人,大家都知道他特别爱吃辣椒。他曾经说过,不吃辣椒的人就不算真正的革命者。在他的日常饮食中,辣椒几乎每顿饭都少不了。

在艰苦的岁月里,毛主席始终坚持与群众同甘共苦。即便在物资匮乏的情况下,他也拒绝了警卫员为他单独准备的辣椒,以此表明自己绝不搞特殊待遇的态度。这一举动充分体现了毛主席以身作则、与人民同甘共苦的领导风范。

根据曾担任毛主席主厨长达22年的程汝明所述,主席有一个很少人知道的饮食偏好,那就是他从不食用酱油。

他每天必须完成的任务是,在毛主席用餐后,第一时间处理并销毁相关的菜单记录。

【一把大勺通国际,上列车】

1949年6月,新中国成立的准备工作正紧锣密鼓地展开,新政治协商会议即将举行。各项筹备事务都在按计划稳步推进,为即将到来的国家新生奠定基础。

为提升行政效率,毛主席迁入地理位置优越的中南海办公。

毛主席当时忙于处理解放战争的战略规划,根本无暇顾及周围景致。战事还未了结,重要的军事决策都需要他亲自拍板。

国家在经济和外交领域面临诸多挑战,急需全面振兴。同时,涉及国旗、国徽、国歌等象征性事务的处理也迫在眉睫,这些工作纷繁复杂,亟待逐一落实。

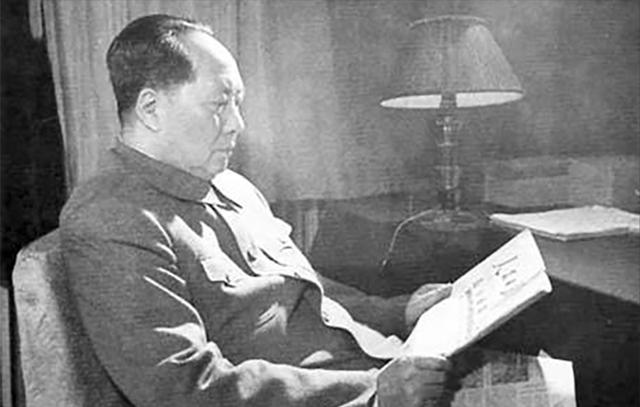

毛主席在理发时也不闲着,一手握着笔,另一手翻阅文件进行审批,充分利用每一分钟。

他的饮食极其不规律,连基本的一日三餐都难以保证。由于工作繁忙,往往要等到警卫员提醒,他才匆匆吃上一顿。很多时候,一天下来连三顿饭都顾不上。

考虑到毛泽东主席的健康状况,中央安排了一位专业厨师负责他的日常饮食。

在1976年毛泽东逝世之前,曾有多位技艺高超的厨师负责他的日常饮食。这些厨师在烹饪方面都有着卓越的才能,确保了毛泽东的饮食需求得到满足。每位厨师在任职期间都展现出了极高的专业水准,为毛泽东提供了高质量的餐饮服务。

韩阿富凭借一道西湖醋鱼赢得了毛主席的喜爱,而湖南厨师老廖则以其特制的辣味腐乳成为毛主席餐桌上的常客,几乎每顿饭都少不了他的手艺。

尽管他们来自全国各地,但对毛泽东的记忆却出奇地相似。

人们谈及毛主席时,总会用"忙碌"、"朴素"、"随和"这些词来形容他。大家一致认为,毛主席是一位全心全意为国家和人民服务的好领导人。这些评价不仅体现了毛主席的工作态度,也展现了他与人民群众的亲密关系。毛主席的一生都在为国家和人民的利益而奋斗,他的言行举止无不彰显出一位真正为人民着想的领袖风范。从这些描述中,我们可以看出毛主席在人民心中的崇高地位,他始终把人民的利益放在首位,用实际行动诠释了什么是真正的人民公仆。

程汝明自1958年起在中南海工作,期间还在专列上为毛泽东及其家人担任厨师长达四年,总计服务时间达到22年。

在生命的最后阶段,他回忆并讲述了不少关于毛泽东主席鲜为人知的往事,这些故事为公众提供了一个全新的视角来认识这位伟人。通过这些叙述,我们得以窥见毛泽东主席不同于以往公众印象的另一面。

程汝明在担任毛主席的私人主厨之前,曾长期在铁路系统任职。他在铁路部门积累了丰富的工作经验,这段经历为他后来成为主席的专职厨师奠定了基础。在铁路工作期间,程汝明培养出了严谨细致的工作态度,这些品质在他后来的厨师生涯中发挥了重要作用。通过多年的铁路工作,程汝明不仅掌握了专业技能,还锻炼出了应对各种工作环境的能力,这些都为他日后胜任主席厨师这一重要岗位做好了充分准备。

程汝明出生在一个经济困难的家庭,年仅13岁就开始了在天津惠中饭店的学徒生涯。他的工作从最基础的端菜和洗碗开始,这些任务既辛苦又繁重。

凭借做事麻利、头脑灵活的特点,程汝明很快赢得了饭店主厨的青睐,他在中式烹饪方面的才能也被充分展现。

程汝明在中餐领域取得一定成就后,又陆续在西餐厅从业十余年,这段经历让他成为当时罕见的精通中西餐烹饪技艺的厨师。通过长期实践,他掌握了两种截然不同的烹饪体系,这种跨文化的厨艺造诣在那个年代实属难得。

凭借别具一格的烹饪技艺,他在天津餐饮圈闯出了名堂,获得了业界的普遍认可。他用自己创新的烹饪手法,在当地美食界站稳了脚跟,收获了不少好评。这种独到的做菜方式,让他在天津厨师圈里打出了名气,得到了食客和同行的一致称赞。

1952年10月,北京举办了亚洲及太平洋区域和平会议,吸引了来自37个国家的367名代表参加。

当时他负责为中外嘉宾准备餐饮,凭借精湛的厨艺赢得了高度赞誉。外交部特别表彰了他杰出的工作成果。

凭借这次出色的表现,程汝明在1954年迎来了职业生涯的重要转机。

当时,毛泽东主席为了密切联系群众,经常深入全国各地基层进行调研。

专列的使用为毛主席提供了更高的安全保障,同时也极大地方便了他的日常工作安排。这种特殊的交通工具使得主席能够在移动过程中处理各项事务,不受时间和地点的限制,大大提高了工作效率。专列不仅确保了主席的人身安全,还为他创造了一个随时可以办公的移动空间,使他能够更灵活地安排工作行程。这种交通方式为主席的日常工作和安全保障提供了双重保障,使他能够更好地履行领导职责。

为毛主席准备每日膳食的人选并不容易确定。

必须彻底了解对方的底细,确保他不会在食物中做任何手脚。

在烹饪技艺上必须具备一定水平,确保为繁忙工作的毛主席提供营养均衡、口味适宜的餐食。

程汝明凭借在铁路部门积累的丰富经验以及出色的烹饪技艺,于1954年被选调至毛主席专列,担任主厨一职。他在铁路系统工作多年,厨艺精湛,名声在外,因此被确定为最合适的人选。

【武昌鱼,酱油缸】

程汝明跟随毛主席的专列四处奔波,他工作认真负责,凭借出色的表现,多次被评为全国铁路系统的劳动模范,并晋升为一级厨师长。

程汝明在毛主席专列上烹饪的众多菜品中,让他记忆最深刻的就是“武昌鱼”。

1956年6月,毛主席前往武汉工作途中,专列在长沙短暂停留。当时,厨房正在处理当地供应的武昌鱼。

由于出发匆忙,炉子还没来得及点火,火车就已经开往武汉了。程汝明只能用冰块暂时保存那条鱼,防止它变质。

在武汉期间,厨师特意为毛主席准备了一道武昌鱼作为午餐。毛主席品尝后,对其鲜美的口感赞不绝口。

午后,毛泽东在畅游长江后,依旧回味着鱼肉的鲜美,随即提笔创作了脍炙人口的《水调歌头·游泳》。这首词不仅展现了他对游泳的热爱,也体现了他对生活的细腻感受。

程汝明最得意的作品就是那道著名的武昌鱼,毛主席那句“刚在长沙喝了水,转眼就在武汉尝了鱼”说的正是他的拿手好菜。

1958年,程汝明开始在中南海担任厨师,负责为毛泽东及其家属准备日常餐食。

程汝明曾提到,他在中南海工作的收入比不上之前在铁道部时的薪资水平。

在50年代,普通人一个月也就挣个二三十块钱,可他在铁道部工作,光基本工资就有99块,这还没算上各种奖金。那时候,这样的收入绝对算得上是让人羡慕的高薪了。

为毛主席烹饪所带来的自豪感,远非任何薪酬所能比拟。这份工作带来的精神满足,超越了物质层面的回报,成为了一种无法用金钱衡量的特殊荣誉。

程汝明回忆,毛主席在饮食方面从不向厨房提出特别要求。

他对饮食没什么讲究,基本上什么都吃得下。

他对高档食材烹制的菜肴从来不碰,厨房因此不再准备昂贵菜品。

即使在除夕夜的年夜饭上,毛主席依然会特意叮嘱厨房将中午剩下的菜肴端上餐桌。

在毛主席的年夜饭菜单中,程汝明印象最深的就是罗汉大虾这道菜。除此之外,饭桌上还摆着辣椒圈、豆豉苦瓜,还有一盆三鲜饺子。这些简单的家常菜,构成了那顿特别的年夜饭。

程汝明今天决定不在菜肴中添加用于保温的汤汁。

毛主席用餐时常常一边处理公务一边进食,导致饭菜常常在食用时已经凉了。

在除夕当晚,毛主席通常会与家人共享晚餐,同时也会邀请工作人员一同参加。

毛主席在饮食上崇尚简朴,不仅对"山珍海味"敬而远之,对菜品中的雕花装饰也持否定态度。他认为这些装饰过于浮夸,缺乏实际意义。对于讲究的摆盘艺术,他同样不以为然,更注重食物的本质而非外在形式。

在担任毛主席厨师长达22年的过程中,他掌握了一个鲜为人知的饮食细节:毛主席对酱油极为排斥,这一习惯甚至连贴身警卫都不清楚。无论烹饪何种菜肴,都必须避免使用酱油。

毛泽东在童年时期对酱油并无排斥情绪。

他家曾经经营过酱油作坊,后院摆满了正在发酵的酱油缸。有一次,他出于好奇掀开缸盖,发现酱油表面漂着一层白色的小虫。

从那以后,我对酱油产生了强烈的抵触情绪,一看到它就觉得反胃。

程汝明在给毛主席烹饪时,始终坚持这一原则。

作为毛主席的专职厨师,他始终秉持一个信念:在条件许可的范围内,应当竭尽全力为毛主席提供更加多样化和美味的膳食。他认为这是自己职责所在,也是对主席的深切关怀。在日常工作中,他不断钻研烹饪技艺,力求在食材搭配和口味创新上做到尽善尽美,以期让主席的饮食更加丰富多样,既满足营养需求,又兼顾口感享受。

与普通职场人士不断提升专业技能类似,程汝明也经常抓住各种机会提升自己的烹饪水平。他深知在厨师这个行当里,技艺的磨炼永无止境,因此他总会利用工作间隙或休息时间,尝试新的烹饪方法,钻研不同菜系的制作技巧。这种持续学习和实践的态度,使他的厨艺始终保持在较高水准,为日后成为国宴大厨奠定了坚实基础。

【每天的菜单都要被销毁】

回到中南海后,虽然毛主席没有提出具体需求,程汝明依然主动去请教了制作面点的老师傅,学习相关技艺。

他在短短一天内就完全掌握了制作萝卜丝饼的技巧,从面团醒发的要领到馅料加盐的最佳时机,全都烂熟于心。

程汝明不仅在制作萝卜丝饼上有独到之处,他在研究毛主席喜爱的红烧肉做法上也下了不少功夫。为了满足主席的口味偏好,他反复尝试各种烹饪技巧,力求在火候、调味和口感上做到完美。通过不断调整和改进,他最终掌握了制作这道菜的诀窍,使其既保留了传统风味,又符合主席的饮食要求。

程汝明曾提到,毛主席在发现酱油缸中有虫子之前,对红烧肉非常喜爱。

在湖南省立第一师范学校读书时,每到周六,食堂都会做一道用酱油烧的红烧肉。这道菜成了毛主席改善伙食的重要方式,他常靠吃红烧肉来解馋。

后来毛主席不再食用酱油,这给红烧肉的烹饪带来了挑战。红烧肉的关键在于其红亮的色泽,而酱油正是赋予这种色泽的核心调料。

经过多次尝试,程汝明发现了一种独特的烹饪技巧。他利用冰糖进行糖色炒制,并巧妙地加入食盐。这种方法不仅能让五花肉呈现出诱人的色泽,还能同时提升菜肴的整体风味。

他特意根据毛主席的喜好,在菜里加入了适量的花椒和辣椒,使这道菜既有咸鲜的味道,又带有一丝辣味。

程汝明烹制的这道湘菜深受毛主席青睐,每逢他掌勺,这道菜必定被一扫而空。这道备受喜爱的佳肴正是后来闻名遐迩的"毛氏红烧肉"的起源。

除了在烹饪上投入精力外。

从担任毛主席主厨的第一天起,他每天拟定好菜单后,都必须先向上级汇报。这一规定是他工作职责中的重要环节,贯穿了他整个厨师长生涯。

在获得正式许可后,程汝明才能根据指定的菜单进入厨房准备餐食。每道菜品完成后,相关菜单必须立即销毁。这一流程适用于每日的三餐,严格执行,确保每餐的安全与规范。

如今在菜单设计上格外小心,原因其实很简单。

中华人民共和国成立后,敌对势力并未停止其秘密破坏活动。

菜谱一旦泄露,敌方很可能抓住机会加以利用。

通过观察毛主席每天的饮食种类和分量,我们能够了解他的口味倾向和健康情况。分析他的餐单内容及摄入量,有助于推测其个人饮食习惯和身体状态。这种细致的研究方法,让我们得以从日常饮食这一侧面,窥见领导人的生活方式和生理状况。

程汝明在保密方面执行的标准非常严苛。

即便他后来成为中南海的厨师长,其家属也无法随时探望他。通信时,信件上仅标注“中南海”这一地址,并未透露其具体的工作单位。

程汝明在中南海整整待了22年,即使到了晚年,每当聊起那段日子,他依然精神焕发。这段经历显然在他心中留下了深刻的印记,让他至今回忆起来都充满活力。

在程汝明等身边工作人员的眼中,毛泽东虽被尊为伟人,却始终保持着平易近人的态度。他从不以领导身份自居,而是真诚地认可和尊重每一位工作人员的价值。在日常相处中,毛泽东展现出的不是高高在上的威严,而是平等相待的亲和力,这让程汝明等人深感敬佩。

程汝明和他的团队始终恪尽职守,确保主席的饮食质量得到充分保障。他们全力以赴,力求在每一餐中体现对主席的关怀与尊重,通过精心准备和细致安排,为主席提供营养均衡、口味适宜的膳食,以满足其日常需求。团队成员在各自岗位上发挥所长,密切配合,共同为维护主席的健康饮食环境贡献力量。

这句话充分说明了一个道理:真心实意为群众着想,群众自然会把你看得很重。当你把老百姓的利益放在心上,老百姓就会真心实意地支持你、拥护你。这种关系是相互的,也是必然的。历史一再证明,只有真正把人民放在首位,才能赢得人民的信任和爱戴。这种互动关系体现了执政者与人民之间的深厚情感和紧密联系。