自秦朝开始,河套平原的掌控权一直是中原政权与北方游牧部族角力的关键所在。当中原王朝控制了这片区域,不仅能拥有优质的养马场地和被称为"塞上江南"的肥沃农田,还能对蒙古草原形成主动进攻的有利态势。相反,如果游牧民族占据了河套平原,他们就能获得一片理想的放牧区域,同时建立威胁中原王朝核心地带——关中地区的前沿据点。这一区域对双方的战略价值显而易见,成为了长期争夺的焦点。

明朝建立初期,成功将蒙古势力驱逐出河套地区。然而到了嘉靖年间,朝廷却选择放弃这片战略要地。究竟是什么原因导致了这一决策?首先,蒙古部落频繁侵扰,明朝长期驻防消耗了大量人力物力。其次,河套地区地处偏远,补给困难,驻军成本高昂。再者,明朝内部财政吃紧,难以维持边疆驻防的开支。此外,朝廷将防御重心转向了辽东和沿海地区。综合考虑这些因素,嘉靖帝最终决定放弃河套,转而采取防守策略。这一决策虽然短期内减轻了财政压力,但也为后来北方边境的隐患埋下了伏笔。

下图展示了秦朝末年到汉朝初年河套地区的地理分布。这片区域位于黄河大拐弯处,主要包括今天的宁夏、内蒙古和陕西的部分地区。河套地区因黄河的环绕而得名,地势平坦,土壤肥沃,是古代重要的农业区。秦朝时期,这里被纳入帝国版图,成为北方防御的重要屏障。到了汉朝初年,河套地区继续发挥其战略作用,成为汉朝与匈奴争夺的焦点。这一地区的地理位置决定了其在历史上的重要性,既是农耕文明与游牧文明的交汇点,也是军事冲突的前沿地带。

在明朝天顺时期,蒙古军队大规模入侵河套地区。这片区域位于现今的内蒙古和宁夏,是黄河弯曲处形成的冲积平原。早在洪武年间,明将徐达和李文忠便击败了占据此地的脱列伯和孔兴,迫使扩廓帖木儿(王保保)退守北元根据地哈拉和林,从而收复了河套。朱元璋在此设立东胜卫,将其与宁夏和山西的卫所相连,交由晋王朱棡管理。后来,朱棣登基后将东胜卫迁至他处,但明朝对河套的控制并未因此减弱。

在洪熙和宣德两朝,明朝停止了向北扩展领土的步伐,北部防线逐渐后退,蒙古各部落频繁南下侵扰。到了正统年间,瓦剌人统一了草原,开始从哈密、大同、辽东等多个方向进犯明朝边境,一些牧民甚至迁移到河套草原定居。此时,明朝的北部防御系统漏洞百出。在太监王振的怂恿下,明英宗朱祁镇率领号称50万(实际约20多万)的大军,声势浩大地向边境进发。

北京智化寺内的王振石刻像。

最终结局众所周知。王振缺乏才能却喜好炫耀,朱祁镇因年轻而更加鲁莽。面对经验丰富的也先,他们无法有效组织防御和反击,在土木堡遭遇惨败。朱祁镇突围失败,被瓦剌人俘获。也先随后挟持他南下逼近北京,企图借助他恢复元朝的野心。然而,明代宗朱祁钰和于谦表现出色,凭借京城的二线部队成功击退了也先的进攻。

尽管明朝在保卫京城的战斗中获胜,但北疆的危机依然存在。也先在权力斗争中丧命后,瓦剌势力撤离漠南,鞑靼人趁机崛起。他们的头领孛来给自己封了个太师的头衔,还把前任黄金家族可汗脱脱不花的儿子马克古儿吉思推上了汗位,明朝从此管鞑靼的可汗叫"小王子"。到了景泰末年,草原闹起了饥荒,逼得蒙古人频频南下骚扰宁夏和延绥一带。不少部落看中了没人管的河套平原,这片肥美的土地很快就成了他们的新地盘。

朱祁镇通过“夺门之变”再次登上皇位,年号改为天顺。尽管他这次执政比之前稍显用心,但对西北边境的防御依然没有采取有效措施。此时,鞑靼部的三位主要首领毛里孩、阿罗出和孛罗忽相继侵入河套平原,对陕西地区构成严重威胁,导致明朝首次丧失了对河套的控制权。

夺门之变,又称南宫复辟,是明朝中期发生的一次重大政治事件。明英宗朱祁镇在土木堡之变中被瓦剌俘虏,其弟朱祁钰继位为景泰帝。后来,英宗被释放回京,但被软禁在南宫。景泰八年(1457年),石亨、徐有贞等人发动政变,拥立英宗复位,史称“夺门之变”。这一事件导致景泰帝被废,英宗重新登上皇位,明朝政局再次动荡。夺门之变不仅改变了明朝的权力结构,也对后来的政治走向产生了深远影响。

1464年,明英宗朱祁镇驾崩,其子朱见深继位,成为明宪宗。朱见深的能力和成就,在明朝历史上堪称佼佼者。他不仅妥善处理了父亲遗留的诸多难题,还在一定程度上扭转了自土木之变后明朝国力的衰退趋势。他恢复了于谦的名誉,并启用了商辂等一批能臣,推动了政治的革新,重现了仁宣时期的繁荣景象。此外,他还成功解决了荆襄地区的流民问题,平定了西南的藤峡盗乱,并在东北对建州女真部进行了严厉的打击,有效延缓了该部的崛起,使其推迟了约一百年。

在他统治时期,最值得称道的成就是从蒙古人手中收复了河套平原。从1465年起,毛里孩多次利用河套地区入侵固原、大同等地,并请求向明朝进贡。明朝认为毛里孩狡猾不可靠,拒绝了他的请求。毛里孩因此愤怒,加大了对南方的侵略力度,攻击固原、安定、韦州等地。他们不占领城市,而是抢夺人口和牲畜后迅速撤离,因此被明朝称为“套寇”。

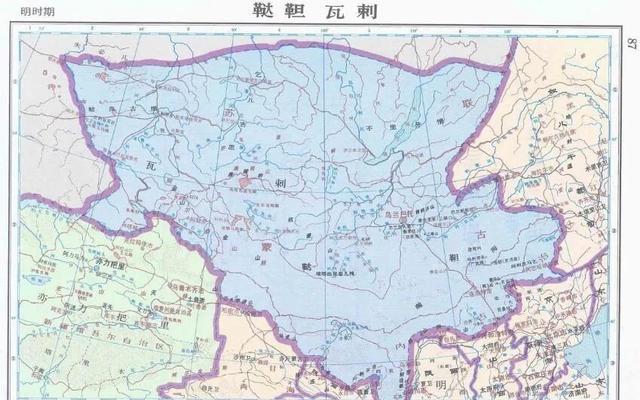

这张地图展示的是明朝时期的鞑靼和瓦剌地区。图中详细标注了这两个区域的地理位置和周边环境,反映了当时的地理分布和疆域划分。通过这张地图,我们可以清楚地看到鞑靼和瓦剌在明朝时期的具体位置,以及它们与明朝的边界关系。这张地图为我们研究明朝时期的历史地理提供了重要的参考依据。

面对蒙古人日益频繁的边境侵扰,朝廷内部出现了一种声音,主张采取“剿套”策略。这一策略的核心是在掌握蒙古部落在河套地区的具体位置和行动后,派遣精锐部队迅速出击,彻底消灭他们。吏部给事中程万里、大学士李贤、兵部尚书王复和孙继宗等人均支持这一计划。朱见深采纳了这一建议,并命令右副都御史王越执行“剿套”行动。1469年,王越率领明军从两个方向出击:西路从龙州堡和镇靖堡(均位于今陕西靖边县东北),东路则从神木和镇羌堡(位于今陕西府谷县西北)出发。尽管明军取得了一定的战果,但由于兵力不足,未能将蒙古人彻底驱逐出河套地区。随后的两三年间,有人提议组织超过十万人的大规模军队进行“剿套”,但兵部尚书程信和都御史马文升等人以成本过高为由,多次阻止了这一计划的实施。

1473年,局势出现了转折。蒙古部落的满都鲁、孛罗忽和癿加思兰带领人马从河套地区南下,侵扰宁夏、陕西和甘肃一带。王越得知蒙古人的大本营位于红盐池(今陕西定边县西北),便迅速集结了4600名明军,对红盐池发动突袭,成功捣毁敌营,斩杀敌军三百余人,取得了“红盐池之捷”。几位蒙古首领见大本营被毁,急忙北撤,退出了河套地区。明军因此成功收复了河套平原。此后,明军又接连在“威宁海大捷”等战役中取得胜利,严重削弱了蒙古各部的实力。然而,明宪宗朱见深没有采纳大臣们提出的向河套地区移民屯田的建议,这无疑是一个遗憾,也为蒙古人日后重新占据河套地区埋下了隐患。

朱见深,生于1447年,卒于1487年,是明朝的一位皇帝,庙号宪宗。他在位期间,明朝经历了一系列政治和社会的变化。朱见深的统治时期,国家内部事务和外部关系都面临不少挑战。他的政策和决策对明朝的发展产生了深远影响。尽管他在位时间不算长,但他的统治方式和处理国事的方法,至今仍是历史学者研究的重点。通过分析他的统治,我们可以更好地理解明朝中期的政治动态和社会状况。

明孝宗朱佑樘登基后,蒙古鞑靼部的达延汗统一了漠南地区,成为明朝北方边境的新威胁。他比之前的毛里孩更频繁地侵扰明朝边境,重新占领了河套地区,多次袭击甘肃,抢走了大量牲畜和人口,还杀害了许多士兵和百姓。面对这种情况,朱佑樘决定采取行动,于1498年7月发动了大规模的“剿套”行动。朝廷最初推选了七个人来领导这次行动,但都不合适。最后,已经七十多岁的老将王越再次被推荐,负责指挥甘肃和凉州的边防事务。

王越接管指挥权后,发现甘凉一带的部队久战疲惫。为扭转局面,他从宁夏抽调了六千士兵,分成三个方向出击鞑靼部落。这次行动中,明军斩获四十二名敌首,缴获战马、骆驼共两百四十一头,以及大量牛羊和武器装备。虽然战果比不上之前在红盐池的战役,但考虑到蒙古人主要在边境地区进行游击式掠夺,这次军事行动作为打击流寇的举措,仍然达到了预期效果。

明孝宗朱祐樘,生于1470年7月30日,卒于1505年6月8日。

1500年冬天,蒙古部落首领小王子再次率部进入河套地区,对延绥一带发起进攻。明孝宗朱佑樘随即调兵遣将,任命保国公朱晖担任主帅,太监苗逵为监军,统领十万大军前往征讨。然而这场军事行动成果寥寥,朱晖只斩获三颗首级,缴获千余头牲畜,却大肆封赏了一万多人。实际上,小王子率领的十万精锐骑兵从花马池、盐池方向突袭固原和宁夏,在西北地区大肆破坏,给明朝边境造成严重损失。这一事件成为朱佑樘统治时期最为显著的军事失误。

明孝宗朱佑樘虽然被历史誉为贤明仁德的君主,但实际上他的政绩并不如人们想象中那么出色。他在位期间,针对蒙古问题的“剿套”行动声势浩大,却收效甚微,军队内部腐败问题日益加剧,面对蒙古人频繁的边境侵扰,他显得束手无策。反观明武宗朱厚照,尽管常被贴上“昏君”的标签,但他亲自率军与达延汗交战,取得了显著成果,使得达延汗至死都不敢再侵犯明朝疆土。这一对比,揭示了两位皇帝在军事能力和实际成效上的巨大差异。

朱厚照,生于1491年10月27日,逝于1521年4月20日,是明朝的武宗皇帝。

在正德时期,明武宗朱厚照通过应州之战击败了达延汗,暂时稳定了北方边境。然而,此前杨一清曾提出在河套地区实施屯田的策略,并建议修建定边营以东的边墙,以及修复宁远基边西北的堡垒等六项措施。由于他触怒了权倾朝野的太监刘瑾,最终被罢免官职并关入监狱。正德年间,朝廷内部的政治斗争和短视的战略决策,导致河套地区的恢复计划无人再提,最终失去了这一重要区域。

明世宗朱厚熜登基后,蒙古小王子和河套地区的“套虏”联合进犯边境。朱厚熜决定采取守势,避免主动进攻,但这种被动策略并未奏效。山西御史何赞和陈豪等人主张,只有收复河套,才能确保边境安全。嘉靖二十五年(1546年),蒙古军队大规模入侵,三万人从河套南下,攻入延安府,在三原和泾阳杀害众多边民,这一事件促使明廷开始重视收复河套的建议。

曾铣等负责边疆事务的官员再次向明世宗朱厚熜建议收复河套地区。他们主张在冬春两季展开大规模军事行动,并提出了八项具体策略:首先是确定朝廷决策,其次是建立规章制度,第三是审时度势,第四是选拔将领,第五是任用贤能,第六是保障军需,第七是明确奖惩制度,第八是加强军事训练。朱厚熜采纳了这些建议,并拨付三十万两白银作为实施经费。

曾铣,生于1509年,卒于1548年,字子重,原籍浙江台州府黄岩县,现属台州市黄岩区。

1547年5月,曾铣带领军队突袭了占据河套的鞑靼人,成功将他们驱逐出该地区。初步胜利后,曾铣向朝廷提交了《请复河套书》,详细阐述了收复河套的策略。朱厚熜随后命令兵部与朝臣共同讨论这一计划,大多数官员都支持曾铣的提议。朱厚熜在圣旨中表示:“鞑靼占据河套,成为国家大患。朕多年忧心,苦无得力之臣。如今曾铣提出的策略,各位已经仔细考虑,应联合多方官员,共同谋划,以图彻底解决问题。请制定具体方案上报。”如果这一计划能够顺利实施,收复并稳固河套地区是完全可行的。

在竞争激烈的环境中,真正的威胁往往来自内部的失误而非外部的强大对手。明朝时期,著名权臣严嵩进入内阁,与首辅夏言展开了激烈的权力斗争。夏言对曾铣提出的收复河套地区策略非常支持,积极推动这一计划。然而,当计划刚刚得到批准时,陕西发生了一次山崩,这令笃信道教的皇帝朱厚熜开始对计划的安全性产生怀疑。严嵩利用这一机会,为了打击夏言,不惜牺牲国家利益,公开批评曾铣的计划过于冒险,认为这是不计后果的军事扩张。更甚的是,他指示其盟友、甘肃总兵仇鸾编造罪名,指控曾铣虚报战功、贪污军费,并向夏言行贿。

夏言的肖像照片

夏言在处理国家事务上颇有建树,但在自我保护方面却显得力不从心。面对严嵩的种种阴谋,夏言只能向皇帝辩解,声称自己支持曾铣是出于维护边境稳定的目的。然而,严嵩察觉到不少大臣对复套计划持反对态度,便鼓动他们联合弹劾夏言,指责他压制言论。朱厚熜原本就对复套行动心存疑虑,如今看到众多大臣纷纷指责夏言,便决定撤销夏言的首辅职务,并将曾铣押解回京,与其他支持复套的官员一同追究责任。

严嵩这人,做事向来狠辣,不留余地。他担心夏言东山再起,就利用1548年俺答汗从河套进犯延绥、宁夏的机会,指责曾铣提出的收复河套计划是挑起边境争端,给朝廷添乱。明世宗朱厚熜听信谗言,未经细查就下令处死夏言和曾铣,还把夏言的妻子发配边疆。严嵩借此机会顺利登上首辅宝座,而收复河套的计划从此无人敢再提。

朱厚熜在政治手腕上堪称高手,但在治国方略上却显得短视。他撤换夏言、提拔严嵩,主要目的是为了巩固自己对朝政的绝对控制。然而,如果他能像朱元璋、朱棣那样具备长远的战略眼光,即便罢免了夏言,也会继续推进复套计划。可惜,他却将复套议题当作政治博弈的筹码,完全忽视了北方边疆的安危。最终,俺答汗入侵北京,引发震惊朝野的“庚戍之变”,这正是朱厚熜缺乏战略远见的直接后果。

明世宗朱厚熜,也就是嘉靖皇帝,生于1507年9月16日,去世于1567年1月23日。

明朝丧失河套平原,主要有三个原因。首先,在朱元璋和朱棣这两位开疆拓土的皇帝去世后,明朝的对外政策从主动出击转为被动防守,北方防线不断后撤,驻守河套的兵力日益减少,蒙古人趁机占领这片地区是迟早的事。其次,到了成化年间,明军战斗力持续下降,国库也越来越空虚,导致收复和防守河套的代价越来越高。最后,皇帝的战略决策也存在问题。朱佑樘虽有收复河套的想法,但缺乏执政能力;朱厚照和朱厚熜有能力却不愿采取行动,最终错失收复河套的良机。

朱厚熜原本有望成为振兴明朝的明君。然而,到了嘉靖中期,他过于迷恋权术,专心于玄虚的修炼,导致朝廷腐败,军队涣散,最终形成了“南有倭寇,北有蒙古”的困境。明朝至灭亡时,河套平原始终未能收复。海瑞在《治安疏》中对嘉靖的批评,确实切中了要害。

胡长春在其研究中探讨了明朝嘉靖年间关于恢复河套地区的讨论。他详细分析了当时的政治背景和社会环境,指出这一议题在朝野之间引发了广泛的争议。胡长春强调,尽管有部分官员主张恢复河套以巩固边防,但最终因种种现实困难未能实现。他的研究揭示了这一时期朝廷决策的复杂性和内外因素的相互影响。