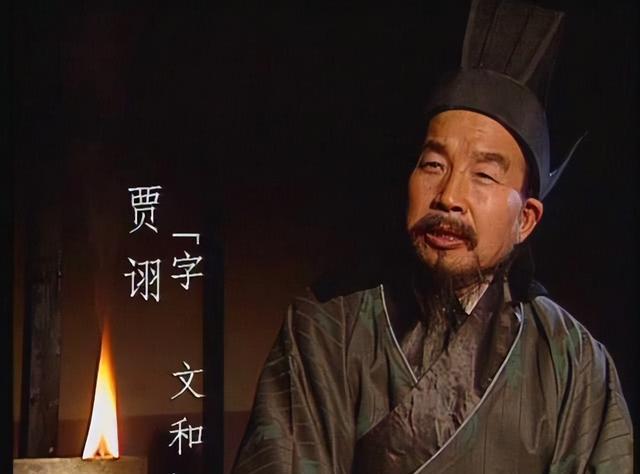

时隔1800年,三国时期的谋士贾诩再度成为热议焦点,其热度迅速攀升,如同无烟煤般炽热而耀眼。

智谋超群的贾诩,生前运筹帷幄,从未失算,却万万料不到,千百年后,自己的名声会以如此意外的方式受损。这位三国时期的谋略大师,一生谨慎,步步为营,但历史的车轮却在他身后开了一个意想不到的玩笑。

在当今网络环境中,诸如向城市投放尸体引发瘟疫、将人体制成肉干作为军粮等毫无道德底线的恶行,竟然都被视为贾文和的常规操作。这些行为不仅突破了人性底线,更显示出其极端的残忍与无情。

即便是一些小号在随意猜测也就算了,但连拥有数十万粉丝的历史科普账号也来凑热闹,声称其他谋士通常提供上策、中策、下策三种选择,而贾诩却总是只提出下策、更下策、甚至是最下策,根本不在乎是否违背道德,只要不影响他自己就行……

【正史和《三国演义》中的贾诩,真有这么恶毒卑劣吗?为何后世史书会把他称为“魏晋八君子”之首?】

历史名人往往在公众眼中呈现出两种截然不同的面貌:一种来自官方记载,另一种则源于文学艺术创作。

从常规视角来看,官方史书所塑造的人物形象被称为正史形象。这类记载往往秉持严谨态度,在评价人物时既不会过度吹捧,也不会刻意贬低,因此其真实性和可信度相对较高。

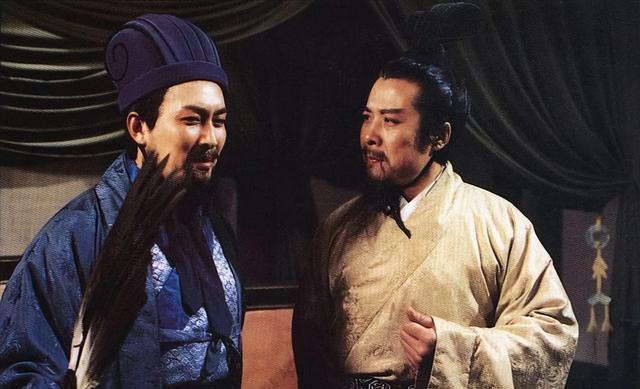

贾诩在《三国志》和《三国演义》中均有提及。两书中他的形象基本一致,《三国演义》主要依据《三国志》中贾诩的事迹,只是按照小说的情节发展进行了适当调整和编排。

无论是《三国志》还是《三国演义》里的贾诩,跟现在网上流传的形象相比,简直判若两人。这两部作品中的贾诩,跟如今网络上的描述完全对不上号,几乎可以说是两个不同的角色。

与曹操的宦官背景截然不同,贾诩的家族则是正统的官宦世家。

贾谊是西汉初期著名的政治家和文学家,他的后代中有一位就是我们要说的人。贾谊的名作《过秦论》以及“天地为炉兮,造化为工”等名句,至今仍是学生们必背的经典。这位祖上的文采和思想,对后世产生了深远的影响。

贾谊生活在西汉初期,而贾诩则活跃于东汉末年,两者相隔数百年。因此,有人怀疑贾诩家族可能有意与贾谊攀附关系。

在东汉末年,贾诩的发展也相当不错。

贾诩的家世相当显赫,父亲贾龚担任过轻骑将军,祖父贾衍曾是兖州刺史,曾祖父更是武威太守。这样的家族背景,比起被讥讽为“赘阉遗丑”的曹操,显然要体面得多。

贾诩和曹操有个明显的区别,那就是他年轻时特别不爱出风头。

曹操年轻时行事果断,手段强硬。他曾严惩不法,甚至处死了他祖父同僚蹇硕的叔父,此人当时位列"十常侍"之一。这件事充分展现了曹操执法严明、不畏权贵的性格特点。

贾诩的早年经历颇为平淡。年轻时他默默无闻,不爱社交,循规蹈矩地通过举孝廉入仕,获得了一个小官职。但他在任上没待多久,就以生病为由辞去了职务。

贾诩辞官返乡途中,正碰上西北氐族发动叛乱。他和随行人员都被叛军俘虏。局势十分危险,和贾诩一同被抓的人几乎全被杀害了。

贾诩灵机一动,对氐人叛军头领说:“我是太尉段颎的外孙,如果你们杀了我,只要单独埋葬我的尸体,我家肯定会出高价赎回。”

段颎长期驻守西北边疆,在当地少数民族中享有很高声望。氐族首领原本打算处决贾诩,但听到他是段颎的朋友后,态度立刻转变。他们不仅放过了贾诩,还与他结为兄弟,设宴款待后礼送他离开。

这是贾诩首次施展谋略的记载。

段颎与贾诩并无祖孙关系,他故意对氐人隐瞒了真相。

最有趣的是,他对氐人施加威胁时,采用了极为巧妙的方式,让氐人在思考后感到不寒而栗。这种方式表面上看似温和,实则暗藏锋芒,令人在回味中感受到深深的恐惧。

贾诩回到家乡后,安心在家休养,原本没打算再出仕。然而到了中平六年(公元189年),董卓率军进入洛阳,开始大张旗鼓地招揽人才,广邀各路名士和能人加入他的阵营。

董卓的声誉虽然不佳,但他的邀约却不容轻易推辞。

董卓在招募官员时,有个独特的偏好:他特别喜欢任用那些声称自己“有病”的人。这种选人方式在当时显得颇为另类,但他似乎认为这些人更有能力或更适合他的需求。董卓的用人策略,展现了他不拘一格的风格,同时也反映了他对人才的独特理解。

董卓手握生杀大权,一边颁发晋升的圣旨,一边挥动致命的利刃。尽管他不懂医术,却能决定一个家族的存亡。只需一刀,不论生死,他都能“治愈”所谓的“病症”。

恰逢此时,董卓发现了贾诩的才能,便将他招揽到太尉府担任属官长。随后,贾诩被调入董卓的女婿牛辅所统领的部队,担任辅军一职。

近期贾诩表现得相当低调,主要还是采取了保守的策略。

董卓被王允和吕布联手除掉后,贾诩才开始在历史中崭露头角,成为影响三国局势的关键人物。他的智谋和策略,悄然改变了三国的走向,成为推动历史发展的重要力量。贾诩的登场,标志着三国时期的格局开始发生深刻变化,他的每一步行动都牵动着整个时代的命运。

王允成功说服吕布除掉董卓后,立即展开对董卓残余势力的清剿。此时,牛辅已不在人世,贾诩则与董卓的旧部李傕、郭汜、张济等人在一起。

李傕、郭汜和张济认为,随着董卓被杀、吕布倒戈,他们已失去依靠,局势无法挽回,打算遣散军队,各自返乡。

贾诩这时站出来劝阻他们,说道:“你们要是丢下军队独自逃跑,随便一个小村长都能抓住你们去领赏!不如眼光放远点,带着手下向西进军,召集更多人马,打着为董卓报仇的旗号攻打长安。如果运气好打赢了,就可以借朝廷的名义讨伐各地;即使打不赢,到时候再跑也来得及!”

李傕、郭汜和张济等人听了贾诩的建议,立刻明白过来。他们以王允要铲除所有凉州人为借口,召集了董卓的旧部,向长安发动进攻,最终成功攻入城内。

东晋时期的裴松之在注解《三国志》时,对贾诩提出了严厉批评。他认为贾诩提出的策略直接导致了汉朝的衰败,并为之后的动荡局面埋下了祸根。裴松之毫不留情地指责贾诩,将其视为汉朝覆灭的罪魁祸首。在他看来,贾诩的计谋不仅没有挽救汉室,反而加速了其灭亡,最终引发了长期的混乱局面。裴松之的评注中充满了对贾诩的谴责,认为其决策对历史进程产生了深远的负面影响。

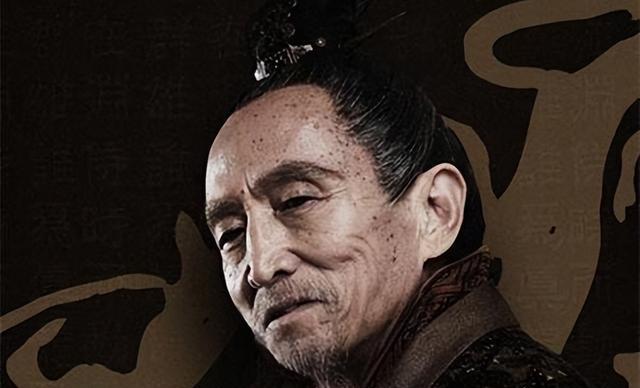

贾诩被称为“毒士”的这一称号,很大程度上源于这一事件。他的计谋往往阴狠毒辣,这次也不例外。贾诩擅长利用人性的弱点,常常以最小的代价换取最大的利益。他的策略虽然有效,但也让人不寒而栗。正因为如此,他在历史上留下了“毒士”的名号,这一事件正是他这一形象的典型体现。贾诩的智慧与冷酷,让他成为了三国时期最具争议的谋士之一。

假如贾诩有机会和裴松之面对面交流,他肯定会直言不讳地说:你这个人真是自命清高!你确实有两把刷子!

贾诩怂恿李傕和郭汜进攻长安,根本不是为了追求权势财富,纯粹是为了自保。他深知如果不采取行动,自己可能面临生命危险,因此才出此下策。

王允虽然足智多谋,却缺乏掌控大局的能力。即便贾诩没有怂恿李傕和郭汜攻打长安,以王允的本事也难以守住这座都城,更别提挽救东汉王朝的颓势了。他虽有谋略,但缺乏处理复杂局势的魄力和手段,面对动荡的时局显得力不从心。即便没有外敌来犯,他也不可能扭转东汉的衰败局面,更无法为这个摇摇欲坠的王朝延续寿命。

观察王允执政期间的表现,你会发现他的行为简直让人摸不着头脑。他的决策和行动常常出人意料,甚至有些匪夷所思。总的来说,王允的统治风格可以用“难以理解”来概括。

王允却坚持己见,完全不顾他人劝阻。

《后汉书》中提到,董卓去世后,有人向王允提议,由著名将领皇甫嵩接管董卓的残余部队。这样既能防止内乱,又能威慑关东的军队。

王允认为关东的军队都是他的下属,完全没必要在意,直接否决了这个建议。

王允最让人难以接受的行为,是在处理董卓案件时,牵连并处死了当时的著名学者丁彦思和蔡邕。

丁彦思的具体身份如今已无从考证,但蔡邕却在音乐和文学领域造诣颇深,是那个时代公认的学术泰斗。

蔡邕和王允这两位名士,与董卓的关系并不密切。蔡邕在董卓掌权期间始终态度冷淡,拒绝与其合作。董卓死后,蔡邕仅仅在朝堂上对董卓的死表示了一下惋惜,就被王允下令处死。尽管满朝官员都为蔡邕求情,但王允毫不留情,坚持执行了死刑。

王允如此果断行事,董卓的旧部会作何反应?他们目睹王允毫不手软,心中难免会生出疑虑和不安。这种强硬手段无疑会激起他们的警惕,甚至可能引发反抗。王允的行为直接挑战了他们的利益,旧部们自然会重新评估自己的处境,考虑下一步行动。这种局势下,双方的矛盾可能进一步激化,局势变得更加复杂。

《后汉书》中提到,董卓的部下曾表示:"丁彦思和蔡伯喈只因与董卓关系密切,就遭到牵连。如今我们未被赦免,却要我们放下武器。如果今天交出兵权,明天我们就会任人宰割。"

王允本来手握一副绝佳好牌,结果却打得一塌糊涂,完全是他自己作出来的。但凡他肯听点别人的建议,也不至于把全家都搭进去。

贾诩当时之所以劝李傕、郭汜等人攻打长安,主要有两个原因。首先,他看到王允的态度强硬,担心自己也会受到牵连,性命难保。其次,他对李傕、郭汜等人的判断出现了失误,误以为他们能够成事。

李傕和郭汜当时不过是中层将领,此前并无不良记录,两人对贾诩颇为尊重。贾诩认为以自己的影响力,应该能够有效控制他们的行为。

李傕和郭汜率军占领长安后,对待朝中大臣态度蛮横无礼,唯独对贾诩表现出特殊的尊重与畏惧。他们表面上对贾诩以礼相待,实则内心对其颇为忌惮,不敢轻易冒犯。这种区别对待反映出贾诩在当时的特殊地位与影响力,即便在混乱局势中,他依然能保持自身威望,令人不敢小觑。

刚到长安,李傕和郭汜等人打算封贾诩为侯以示感激,但贾诩回应道:“那不过是为了活命的计策,谈不上什么功劳。”

他婉拒了李傕、郭汜等人授予的侯爵封号,并以资历尚浅为理由,推辞了尚书仆射的高位。经过权衡,他只同意担任负责官员选拔的尚书一职。

贾诩初任尚书时,李傕和郭汜对他还算客气。他抓住机会提拔了一批能人,凉州的武将集团一度表现出与士族合作的意愿,朝廷也显露出一些好转的迹象。

生活总是充满变数,意外和不幸随时可能降临。

正值局势紧要关头,贾诩家中传来噩耗,其母不幸离世。按照礼制,他必须卸任返乡,为母亲守孝。这一变故使他不得不暂时退出朝堂,离开权力中心。守制期间,他无法参与政事,只能在故乡度过这段特殊时期。这一人事变动对当时的政局产生了一定影响,贾诩的缺席使朝中势力格局发生了变化。虽然守制是当时的礼法要求,但在这个节骨眼上,确实给朝廷运作带来了不便。贾诩本人虽心系朝政,却也只能遵循孝道,安心守制。

贾诩离开后,李傕和郭汜等将领失去了智囊的约束,内部矛盾迅速激化,彼此之间展开了激烈的权力斗争。

很快,樊稠遭遇不测,李傕与郭汜之间的冲突愈演愈烈。此时,贾诩被李傕强行拉拢,任命为宣义将军。

贾诩重返朝廷后,立即察觉到局势已非他能掌控。为化解危机,他联合朝中大臣,迫使李傕释放皇帝,同时要求郭汜放还被扣押的公卿。通过这番斡旋,李傕和郭汜之间的紧张关系得以暂时缓和,朝廷内部也恢复了短暂的平静。

贾诩把该办的事都办妥后,就把官印交还给了汉献帝,又一次辞去了官职。他离开了李傕,跑去投奔了同乡段煨,加入了他的军队。

段煨表面上接纳了贾诩,但内心始终对他存有戒心,担心他会夺取自己的军权。

李傕和郭汜在洛阳兴风作浪时,贾诩正狼狈不堪地收拾烂摊子。张济的侄子张绣见状,忍不住问他:“以您的才能,何必在长安虚度年华?不如另寻他处,施展抱负。”

贾诩对张绣说:“我们家族一直受朝廷恩惠,就算长安局势再糟糕,我也得尽自己的一份力。不过你还年轻,没必要跟我一样死守在这里。眼下长安动荡不安,外面机会多的是,你不如趁早出去闯荡,施展你的才华。”

张绣后来到了南阳,一直和贾诩保持着秘密联络。两人之间始终有私下的往来。

张绣得知贾诩在段煨那里情况不太好,就派人去邀请他来南阳。

有人曾向贾诩提出疑问:段煨对你一向优待,你这样离开,难道不担心他会因此不满吗?

贾诩分析道,段煨性格多疑,表面上对我客气,实际内心提防。长期留在他身边,迟早会被他暗算。我选择投奔张绣,既能给段煨找个盟友,又能确保他善待我的家眷。同时,张绣正好缺个谋士,我的加入正合他意。

贾诩抵达南阳后,张绣对他非常敬重,把他当作长辈看待。与此同时,段煨也信守承诺,对他的家人照顾有加。

贾诩与张绣之间的情谊异常深厚,超越了刘备和诸葛亮的关系。

张绣虽然是个武将,但他对贾诩十分信任,几乎事事都听从贾诩的建议。在日常生活中,他也一直把贾诩当作自己的长辈来尊敬和照顾。

当曹操率军南下时,贾诩建议张绣归顺。然而,曹操的行为激怒了张绣,他竟让张绣的婶婶侍寝,这种公开的羞辱让张绣深感愤怒。贾诩始终站在张绣一边,没有辜负他的信任。

张绣因一时愤慨,原本投降后又反叛,企图刺杀曹操。贾诩并未劝阻,反而迅速为张绣策划,借口移营,实则趁机突袭曹操。

在宛城之战中,曹操遭遇了重大损失,包括长子曹昂、侄子曹安民以及爱将典韦的阵亡。这场战役的背后,实际上是贾诩精心策划的策略。通过巧妙的布局和战术安排,贾诩成功地让曹操陷入了困境,导致其重要将领和亲属的牺牲。这一事件不仅展现了贾诩的智谋,也对曹操的势力造成了不小的打击。

曹操这场仗打得实在不怎么样,完全是他自己决策失误。

张绣诚心归顺曹操,对他言听计从。然而,曹操不仅逼迫张绣的婶婶邹氏陪寝,还暗中用重金拉拢张绣的将领胡车儿。就连贾诩也未能幸免,曹操对他大献殷勤,种种行为表明,曹操根本没把张绣放在眼里。

胡车儿对张绣死心塌地,拒绝了曹操的拉拢。贾诩意识到自己判断失误。他们联手策划的行动,险些让曹操绝后。

官渡之战前夕,曹操和袁绍都向张绣抛出橄榄枝,希望他能加入自己的阵营。面对两大势力的招揽,张绣一时难以抉择。关键时刻,谋士贾诩给出了明确的建议:投靠曹操才是明智之选,应当婉拒袁绍的邀请。这一建议最终左右了张绣的决定,促使他选择了曹操阵营。

有观点认为,贾诩投奔曹操时,通过牺牲张绣来换取自身利益,最终贾诩获得高官厚禄,而张绣却死得不明不白。这一事件常被视作贾诩被称为“毒士”的重要依据。

这种看法显然是对历史背景缺乏了解,纯属主观臆测。那些自以为聪明、过度算计反而害了自己的人,不正是这类分析的绝佳例子吗?提出这种观点的人,恐怕就是这种思维方式的典型代表了。

贾诩和张绣都是北方出身,孙策在东南地区,不太可能接纳他们。原因在于张绣的叔父张济曾与孙坚交战,而张绣长期依附于刘表,后者正是孙策的杀父仇人。至于南方的刘表,贾诩早已认定他不可靠。而当时刘备虽有名气,却还在为生计四处奔波。

贾诩和张绣面临一个关键抉择:要保护家人安全,就必须在曹操和袁绍两大势力中做出选择。

简单来说,曹操根本不用正面击败袁绍,只要他比袁绍活得久,冀州势力内部就会自己乱起来。袁绍一死,他的部下肯定会因为争权夺利而内斗,这样曹操就能坐收渔翁之利。曹操只要保持耐心,等待时机,就能轻松瓦解袁绍的势力,根本不需要硬碰硬。这种策略既省力又有效,远比直接开战划算得多。

若不趁早与曹操修好,一旦曹操击败袁绍,贾诩和张绣必将陷入绝境,难以自保。此时若不采取行动,等待他们的只有死路一条。曹操平定袁绍后,必然会将矛头转向他们,届时再想求和已为时已晚。因此,现在正是他们与曹操和解的关键时机,错过便再无生机。

无论是按当时的标准还是现在的标准来看,贾诩在“宛城之战”中扮演了关键角色。他作为谋士,建议张绣出兵,但他凭什么认为张绣会比他自己更招曹家人的仇恨?这种判断的依据是什么?贾诩在决策时是否考虑到了双方的利益和后果?这些问题的答案或许能揭示贾诩在战局中的真实动机和策略。

根据历史记载,贾诩为张绣制定的策略相当成功。张绣在曹操阵营中地位稳固,曹操甚至与他联姻,结为亲家。

张绣的去世其实没有太多争议。

张绣在随曹操征讨乌桓的途中病逝,这一事件在正史中有明确记录。至于他因曹丕酒后侮辱而被迫自杀的说法,虽有所流传,但缺乏可靠依据,可信度不高。

在争夺继承权的过程中,曹丕特意拜访贾诩,希望获得他的支持。

贾诩在曹丕继承大业的过程中扮演了至关重要的角色。他的智谋和策略为曹丕顺利掌权提供了有力支持。贾诩不仅在关键时刻为曹丕出谋划策,还通过一系列政治手段帮助曹丕稳固了地位。他的远见卓识和精准判断,使得曹丕在复杂的权力斗争中脱颖而出。可以说,没有贾诩的辅佐,曹丕很难如此顺利地登上权力巅峰。贾诩的贡献不仅体现在具体的策略上,更在于他为曹丕铺平了道路,确保了政权的平稳过渡。

曹操征询曹丕和曹植谁更胜任继承人的位置时,贾诩选择了保持沉默,没有给出任何意见。

曹操疑惑地询问贾诩为何沉默不语。贾诩答道:“我正思索刘表与袁绍之事。”

刘表和袁绍的势力最终崩溃,主要原因在于他们没有将继承权交给长子。这种决策导致他们去世后,内部出现了严重的分裂和混乱。贾诩对此的回应虽然看似随意,但实际上蕴含了深刻的见解,其影响力不容小觑。

贾诩的一番话让曹操豁然开朗,他爽朗地笑了起来,心中的疑虑一扫而空。经过深思熟虑,曹操果断做出决定,将继承人的位置传给了曹丕。

曹丕对贾诩和张绣之间的密切关系心知肚明。如果他有意争取贾诩的支持,就不应该去招惹张绣。一旦曹丕逼死了张绣,即便贾诩心胸再宽广,也绝不会站在他这一边,更不可能帮助他登上权力顶峰。

从曹丕对待自己兄弟的态度就能看出,他并不是个看重家庭感情的人。即便他记得张绣杀了曹昂,心里可能还暗自庆幸,因为曹昂不死,他根本没机会上位。他怎么可能因为曹昂的死去逼死张绣?

贾诩的策略大多偏向和平,他很少主张直接冲突。除了两次例外:一次是建议李傕和郭汜进攻长安,另一次是在“穰城之战”中鼓励张绣追击曹操。这两次行动打破了他一贯的和平主张,显示出他在特定情况下也能采取果断的军事策略。贾诩的智慧在于他能根据形势灵活调整策略,既能在必要时倡导和平,也能在关键时刻支持军事行动。

当曹操计划进攻荆州时,有人提出异议,认为他刚平定冀州,应该先稳定内部,发展经济,而不是急于向南扩张。他们认为,此时攻打荆州并非最佳时机,应该等待更合适的条件。

曹丕继位后,打算对东吴用兵。他劝阻道,目前天下大部分人口和资源都掌握在曹丕手中,不如先集中精力发展民生和经济。等到南方内部出现问题时,自然会主动归顺,不必急于动武。

无论是曹操还是其继任者曹丕,都未采纳他的建议,执意调动大军出征,最终两次战役均以失利告终。

纵观贾诩的为人处世,可以看出他是个讲信用、重情义的人。他的所作所为,完全配得上《唐会要》里给他“魏晋八君子”第一名的称号。贾诩做人做事都很实在,从不耍滑头,是个值得信赖的人。他的品行和才能,在魏晋时期都是数一数二的。可以说,贾诩这个人不仅聪明,更重要的是为人厚道,做事靠谱,是个真正的君子。

贾诩被称作“毒士”,并非因为他使用残忍手段,比如在城里散布尸体引发瘟疫。他的名声源于他洞察人心、精准判断的能力。他能够透彻地看清人性,预测他人的行动,这种智慧让他在乱世中显得格外犀利。因此,“毒士”之称更多是对他智谋的肯定,而非对其品行的贬低。

裴松之在评论曹操部下时,明确指出用尸体制作肉干充当军粮的人是程昱,而非贾诩。他还提到,程昱之所以未能晋升为三公,正是因为这一行为过于残忍,道德败坏。

说白了,这背后的道理其实并不复杂。

“毒”字涵盖多重意义,不仅指凶狠残忍,也形容能力超群、做事精准。

当评价一个人观察事物特别精准时,我们常说“他的眼光真犀利”。这种说法生动地描绘了对方在判断和洞察力上的出色表现,能够迅速抓住问题的本质。

很多人一听到“毒”字,第一反应就是凶残、狠毒,却忽略了它还有形容技艺高超、手法精准的含义。实际上,“毒”这个词在特定语境下,可以表示一种极致的精准和厉害,而不仅仅是负面的暴虐之意。

有些人误解了贾诩的"毒士"称号,基于这个外号随意编造故事,导致一群不了解实情但认知水平相近的人盲目跟风,造成了不必要的混乱。