江苏兴化戴南镇的一处偏僻角落,有个破旧农舍,屋顶的瓦片缺了好几块,一下雨屋里就得摆满接雨水的盆盆罐罐。

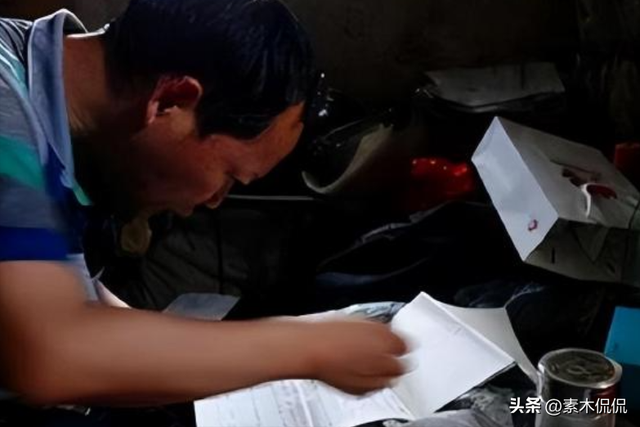

屋内,61岁的刘汉清弓着背坐在一张摇摇晃晃的木桌前,桌上堆满了泛黄的稿纸,上面密密麻麻写满了数学公式。

每月400元的低保金,是他全部的经济来源。靠着这点钱,他维持着最基本的生活,每天的食物大多是从市场上买来的便宜红薯和馒头。

他已经很久没有添置新衣服了,身上那件打着补丁的棉袄,还是十多年前亲戚送的。

谁能想到,眼前这个穷困潦倒的老人,45年前竟是个风光无限的天才少年?

1980年,16岁的刘汉清以398.5分的优异成绩考上了哈尔滨工业大学。那时的他青春年少,前途一片光明,可如今怎么就沦落到这般田地了呢?

天才少年的逆袭之路1964年,刘汉清出生在江苏兴化戴南镇双沐村,父亲在厂里当会计,母亲则在家务农,一家人虽然不富裕,但也吃喝不愁。

小时候的刘汉清就展现出了超高的数学天赋,别的孩子还在为小学数学题抓耳挠腮,11岁的他已经能自学微积分了。

到了上学的年纪,刘汉清的成绩在班里一直名列前茅。父母虽然不懂他研究的那些高深数学知识,但他们知道儿子是个读书的好苗子,砸锅卖铁也要供他上学。

初中之前,刘汉清一直在外婆家生活,等到快上高中的时候,他才回到戴南镇,转入了当地高中就读。

刚到新学校时,因为教学水平的差异,刘汉清的成绩有所下滑,但他很快就调整好了状态,成绩又稳稳地回到了全校前三。

1979年,15岁的刘汉清第一次参加高考,遗憾的是,他和心仪的大学失之交臂。看着周围的同学陆续踏入大学校门,刘汉清心里很不是滋味,他决定要复读考上理想的大学。

复读的日子枯燥又艰苦,但刘汉清从来没有抱怨过,每天天不亮就起床学习,晚上学到深夜。功夫不负有心人,1980年,16岁的刘汉清再次走进高考考场,这一次,他成功了!

放榜那天,刘汉清以398.5分的优异成绩被哈尔滨工业大学建筑材料系录取,这个消息在小小的双沐村传的沸沸扬扬。

村民们跑到刘汉清家里道贺,村长还特意组织了一支送行队伍,敲锣打鼓地把他送到渡口。那一天,刘汉清成了全村的骄傲,父母的脸上也洋溢着自豪的笑容。

当时的交通可不像现在这么方便,从江苏到哈尔滨,刘汉清要先坐船,再换乘汽渡、客车,最后坐火车,这一趟旅程整整花了36个小时。

坐在绿皮火车上刘汉清看着窗外飞速掠过的风景,心里满是对未来大学生活的憧憬。

火车上,其他人都在聊天、打牌打发时间,刘汉清却拿出纸笔,在车窗上哈了口气,开始演算数学题。

终于,刘汉清来到了梦寐以求的哈尔滨工业大学。校园里的一切都让他感到新鲜和兴奋,宽敞的教学楼、藏书丰富的图书馆、来自五湖四海的同学,这一切都让他觉得自己离梦想又近了一步。

在班级里,刘汉清是年纪最小的,同学们都亲切地叫他“老疙瘩”。他也不负众望,学习非常刻苦,成绩始终保持在专业前三。

他思维敏捷,解题思路独特,老师经常在课堂上表扬他。

在哈工大的前两年,刘汉清的生活忙碌而充实,他每天除了上课,就是泡在图书馆里学习。他对数学的热爱与日俱增,经常会花很多时间去研究一些数学难题。

那时候的他,是老师眼中的好学生,同学眼中的学霸,所有人都觉得他前途无量。

可谁也没想到,大三那年的一次经历,彻底改变了他的人生轨迹。

图书馆里的"数学魔怔"

图书馆里的"数学魔怔"1983年深秋的一天,刘汉清像往常一样,在图书馆里寻找感兴趣的书籍。不经意间,他在书架的角落里发现了一本《哥德巴赫猜想》,这是徐迟写的关于著名数学家陈景润的报告文学。

刘汉清随意翻开,才看了几页,就被深深吸引住了。陈景润在艰苦的环境下,为了攻克“哥德巴赫猜想”,废寝忘食,用几麻袋的草稿纸,一步步接近数学皇冠上的明珠,这一切让刘汉清心潮澎湃。

他仿佛看到了一个全新的世界,一个充满挑战和未知的数学世界在向他招手。从那天起,刘汉清彻底痴迷上了数论,就像着了魔一样。

他每天天不亮就起床,抱着一堆数论书籍去自习室,一坐就是一整天,除了上厕所,几乎不离开座位。

晚上,同学们都睡了,他还在昏暗的灯光下,不停地演算、推理,草稿纸用了一张又一张。

他的生活变得极其简单,每天除了吃饭、睡觉,就是研究数论。他觉得吃饭和睡觉都是浪费时间,有时候一天只吃一顿饭,不到饿得受不了,绝不去食堂。

睡觉也不讲究,随便趴在桌子上眯一会儿,醒来就继续研究。他的室友都觉得他疯了,大半夜还在喃喃自语地推导公式,凌晨三点还能看到他在自习室的身影。

为了研究数论,刘汉清开始逃课,他觉得专业课太无聊,对他的数论研究没有任何帮助。老师在讲台上讲课,他却在下面偷偷看数论书籍,或者在本子上写满公式。

他的成绩也因此一落千丈,从原来的专业前三,滑落到班级倒数。大三结束时,他已经有7门专业课挂科。

退学风暴刘汉清的变化,学校很快就注意到了。系主任和辅导员多次找他谈话,从学业规划谈到未来发展,苦口婆心地劝他先完成本科学业,拿到毕业证,再去追求自己的数学梦想。

可刘汉清根本听不进去,他觉得这些都是在浪费他研究数论的时间。他态度坚决地对老师说:“我对本专业没兴趣,我要研究数论,这才是我真正想做的事情。”

为了让刘汉清回归正轨,学校甚至提出了一个折中的方案:把他转到数学系。

在学校看来,这样既满足了刘汉清对数学的热爱,又能让他在正常的学术轨道上发展。可刘汉清却拒绝了,他认为哈工大数学系研究的方向不是他感兴趣的数论,去了也没意义。

他的固执让老师们感到无奈,也让他和学校的矛盾越来越深。

1985年,因为多门专业课挂科,又拒绝参加补考,刘汉清面临着退学的危机。

但他没有丝毫犹豫,选择了离开学校。他带着37本厚厚的数学笔记和一张肄业证书,踏上了返乡的列车。

当刘汉清回到家乡时,父母简直不敢相信自己的眼睛。曾经那个全村的骄傲,如今却灰溜溜地回来了,还没拿到毕业证。

母亲得知消息后,当场哭晕在村口,父亲则默默地挑走了他的全部行李,一句话也没说。

从那以后,刘汉清就把自己关在20平米的房间里,开始了自我囚禁式的生活。他每天只睡2个小时,为了保持精神,他靠吃安定来支撑。

房间里堆满了数学书籍和草稿纸,地上、床上、桌子上,到处都是。他沉浸在自己的数学世界里,对外界的一切都充耳不闻。

在这二十年里,刘汉清也不是没有尝试过与外界交流他的研究成果。

理想主义者的孤独远征

理想主义者的孤独远征1989年,刘汉清觉得自己终于有了成果,完成了一篇名为《质数分布新论》的论文。

他兴奋地把论文寄给了在美国留学的同学陈国营,希望他能帮忙翻译成英文,发布到国际学术平台上,让更多的人看到自己的研究成果。

陈国营很仗义,很快就帮他把论文翻译好了,并上传到了当时美国的大型局域网上。

刘汉清满心期待着能得到学界的认可和赞扬,每天都守在村里唯一的电话旁,生怕错过任何消息。

然而现实却给他泼了一盆冷水。回应者寥寥无几,只有一位芬兰的数学系博士发来了质疑信,指出他的论文错误百出,混淆了基数,根本达不到论文的要求。

刘汉清看到这封信后,心里很不是滋味,但他没有气馁,反而觉得这是一个难得的交流机会。他花了整整三天三夜,写了30页的答辩内容,详细阐述了自己的观点和思路,然后满怀期待地寄了出去。

可是,这封信如同石沉大海,再也没有了回音。

1990年,刘汉清又把目光投向了国内,他通过朋友辗转联系上了北京大学数学系的教授潘承彪。潘承彪教授在数论领域颇有建树,刘汉清对他非常敬仰,觉得他一定能理解自己的研究。

他精心整理好自己的论文,满怀希望地寄给了潘承彪教授。

等待的日子里,刘汉清每天都在幻想潘承彪教授看到论文后会有怎样的反应,会不会对自己的研究赞不绝口,会不会邀请自己去北大交流。

终于,回信来了,刘汉清迫不及待地打开信封,然而信上的内容却让他如坠冰窖。潘承彪教授只看了五页就指出他的论点未经证明,接下去的论证也就没有意义了。

刘汉清觉得自己很冤枉,他解释说那只是自己没有展开论述而已,并不是错误。他觉得自己解决的是几百年来没人解决的问题,没人能轻易判断对错。

可即便如此,他也没有对论文进行补充论述。此后十几年,他几乎放弃了数论研究,整天把自己关在房间里,过着与世隔绝的生活。

在那十几年里,刘汉清的生活陷入了极度的贫困和孤独。他没有收入来源,全靠父母微薄的积蓄和偶尔的接济度日。

村里的人都对他指指点点,说他是个疯子,好好的大学不上,回来研究那些没用的数学,把自己的生活都毁了。

父母也劝他放弃,找份工作,结婚生子,过正常人的生活。但刘汉清不为所动,他的心里只有数论,他坚信自己总有一天会成功。

2012年,刘汉清的生活已经到了山穷水尽的地步。父母年迈体弱,无法再照顾他,家里一贫如洗,连吃饭都成了问题。

无奈之下,他申请了低保。当每个月400元的低保金打到他的账户上时,他的心里不免浮想联翩。这400块钱,是他生活的全部希望,也是他坚持梦想的最后支撑。

从1989年到2012年,这二十多年里,刘汉清累计寄出了127封投稿信,每一封都承载着他的希望,可最终都如泡沫般破碎,没有一篇论文得到发表。

他的学术之路,充满了坎坷和挫折,他就像一个孤独的行者,在黑暗中摸索,却始终找不到出口。

被时代抛弃的"民科"2017年,记者找到了刘汉清。当记者走进那间昏暗的屋子时,一股潮湿发霉的味道扑面而来。

刘汉清就坐在堆满草稿纸的桌子前,他身形消瘦,头发凌乱,戴着一副破旧的老花镜,镜片后面的眼睛里透着一种与现实世界格格不入的执着。

记者与刘汉清交谈时发现,他连最基本的生活技能都已经丧失了。他不会用手机,面对智能手机上各种复杂的功能,他一脸茫然,就像一个刚出生的婴儿面对这个陌生的世界。

有一次,村干部好心给他买了部智能手机,希望能让他和外界多些联系,可他摆弄了半天,也不知道怎么开机,最后只能把手机扔在一边。

去超市买东西时,他根本分不清那些花花绿绿的价格标签,经常拿着东西就走,被收银员叫住时,他才一脸尴尬地回来结账。

他对钱也没有什么概念,400块钱的低保金,他不知道该怎么合理安排,有时候买了一堆书,就没钱吃饭了,只能饿肚子。

刘汉清也不是没有尝试过工作。弟弟托人给他在工厂找了个工件热处理车间的活儿,工作虽然简单,但是噪音特别大。

刘汉清只坚持了半个月就辞职了,他说那噪音吵得他根本没办法思考数学问题,在那里工作,就像在地狱里煎熬。

随着父母年纪越来越大,身体也越来越差,再也无力照顾刘汉清。家里的经济状况也越来越糟糕,弟弟为了维持一家人的生活,每天起早贪黑地干活,对刘汉清痴迷数学却不务正业的行为越来越不满。

有一次,弟弟趁刘汉清不注意,把他多年来写的数学手稿全都烧了,希望他能就此放弃,找份正经工作,好好生活。

当刘汉清发现手稿被烧时,他没有大吵大闹,只是平静地说了句:“公式都在我脑子里。”在他心里,那些手稿虽然没了,但他对数学的热爱和执着还在,他相信,只要自己不放弃,总有一天能证明自己的理论。

偏执与坚守的边界心理学专家指出,刘汉清的经历其实是一种极端的自我物化现象,折射出理想主义者在现实中的认知失调。

当理想与现实发生激烈冲突时,如果不能及时调整自己的认知和行为,就很容易陷入困境。

当记者最后一次问及刘汉清是否后悔自己的选择时,他沉默了片刻,然后缓缓地摩挲着桌上泛黄的草稿纸,坚定地说:“数字不会骗人。”

窗外,油菜花正开得灿烂,微风拂过,泛起层层金色的波浪。

这个与时代错位的数学痴人,依旧在自己的世界里孤独地寻找着属于他的答案。

也许在他的心中,数学就是他的全部,是他一生都无法割舍的信仰。