1911年10月10日,大清帝国的腹地、有九省通衢之称的湖北省会武昌(今武汉)爆发了一场震惊世界的革命,革命党人率领湖北新军打出了推翻大清帝国的第一枪,湖北新军起义后,短短几个月时间,南风各省相继响应,清廷在南方的统治趋于崩溃,1912年2月12日,大清帝国最后一任皇帝宣统退位,是为辛亥革命,历史进入民国时代。

辛亥革命无疑是进步的,它终结了2000多年的帝制时代,让民主共和的理念深入人心,曾经帝国的臣民也成为了民国的主人。但革命毕竟是要付出代价的,不仅要付出鲜血甚至还有更多。之前的文章就讲过,大清帝国是一个多民族的统一国家,清朝皇帝不仅是内地汉人的帝王、也是满洲(东北)的的族长、蒙古(内蒙古、外蒙古)各部的大汗、藏传佛教的保护人,不管清廷的统治制度和理念有多跟不上时代,但清帝着实是维系清朝大一统版图的核心纽带。如今清廷退位,民国肇始。曾经忠于清帝的漠北对新兴的民国没有多少归属感,一股谋其脱离民国的阴魂在漠北上空飘荡。

与此同时,沙俄也开始积极推动向东方扩张的运动,因为清末,晚清政府在东北设置了黑龙江、吉林、辽宁三省(东三省)强化了东北与内地的联系,在新疆设置了新疆省,新疆与内地的联系也很密切。所以在东北和西北方向,沙俄一时间打不开突破口。外蒙的王公大臣们有意脱离民国搞“单飞”,但因为清帝退位诏书明确规定“合满汉蒙回藏五族完全领土为一大中华民国”。民国从法理上继承了大清帝国的领土,外蒙自然也就成为中华民国不可分割的一部分。虽然外蒙的部分王公们想搞“单飞”,但200多年的联系不是说断就能断的,所以如果没有沙俄这个因素的话,外蒙的“单飞”事业也不会有什么效果。但何其不幸,恰好就碰到了沙俄这个“搅屎棍”。

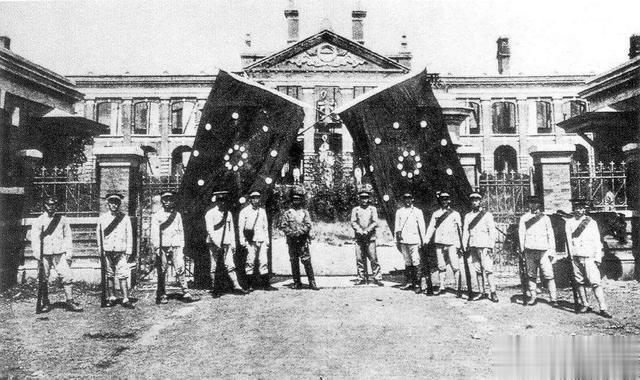

于是,沙俄开始公开支持和怂恿外蒙那些有意分裂的实力派王公,并为其提供军火和军事顾问,帮助训练外蒙伪军,驱逐了驻防在库伦(乌兰巴托)的中国军队。当时民国初建,内部动荡,国力贫弱,对遥远的漠北只能采取睁一只眼闭一只眼的姑息政策。眼见民国当局对外蒙鞭长莫及,沙俄和外蒙伪军还在1912年8月20日攻占外蒙连接新疆的战略要地科布多,此时外蒙已经全部被沙俄和外蒙伪军控制,他们还将侵略方向对准了新疆的阿尔泰地区。

其实在科布多之战时,新疆督军杨增新也曾组织了一支3000人部队试图前去增援科布多,只不过因为路途遥远,还没等援军抵达科布多城,就传来了科布多失陷的消息,无奈之下,杨增新命令这支部队就地在察罕通古(今外蒙境内)驻防,务必守住察罕通古,将俄军和外蒙伪军阻挡在阿尔泰山以外。

1913年6月,俄军与外蒙伪军一起对察罕通古的中国军队发起进攻,俄军和外蒙伪军兵力为6000余人。而察罕通古的中国守军只有3000人,兵力上处于劣势,而且武器装备和后勤补给都不如对方。大敌当前,这些中国军人没有畏惧,而是誓死捍卫国土,他们与敌军日夜奋战,多次挫败敌军的进攻,并取得了歼灭敌军300余人,缴获战马500余匹的战绩,最后俄军与外蒙伪军只得灰溜溜地撤离察罕通古。是为察罕通古之战。

察罕通古之战大大提升了民国在漠北的威望,杨增新也计划重整兵马收复外蒙,只不过当时民国实在是太过贫弱,光靠一个杨增新和一场胜利终究是无法扭转民国与沙俄的实力对比。察罕通古之战后,沙俄也不死心,依旧在外蒙搞事情,并将触手伸到了内蒙、东北和新疆。民国当局从全局考虑,只得接受与沙俄的谈判,最终放弃察罕通古及阿尔泰山以北的土地,换取局势的稳定。虽然依旧是丧权辱国,但好歹保住了阿尔泰地区10多万平方公里的肥美土地,这在当时的局势下依旧是最好的结果,而能够有这样的结果,全赖中国勇士在察罕通古中的顽强抵抗。