《远别离》

唐代 李白

远别离,古有皇英之二女,乃在洞庭之南,潇湘之浦。

海水直下万里深,谁人不言此离苦?

日惨惨兮云冥冥,猩猩啼烟兮鬼啸雨。

我纵言之将何补?

皇穹窃恐不照余之忠诚,雷凭凭兮欲吼怒。

尧舜当之亦禅禹。

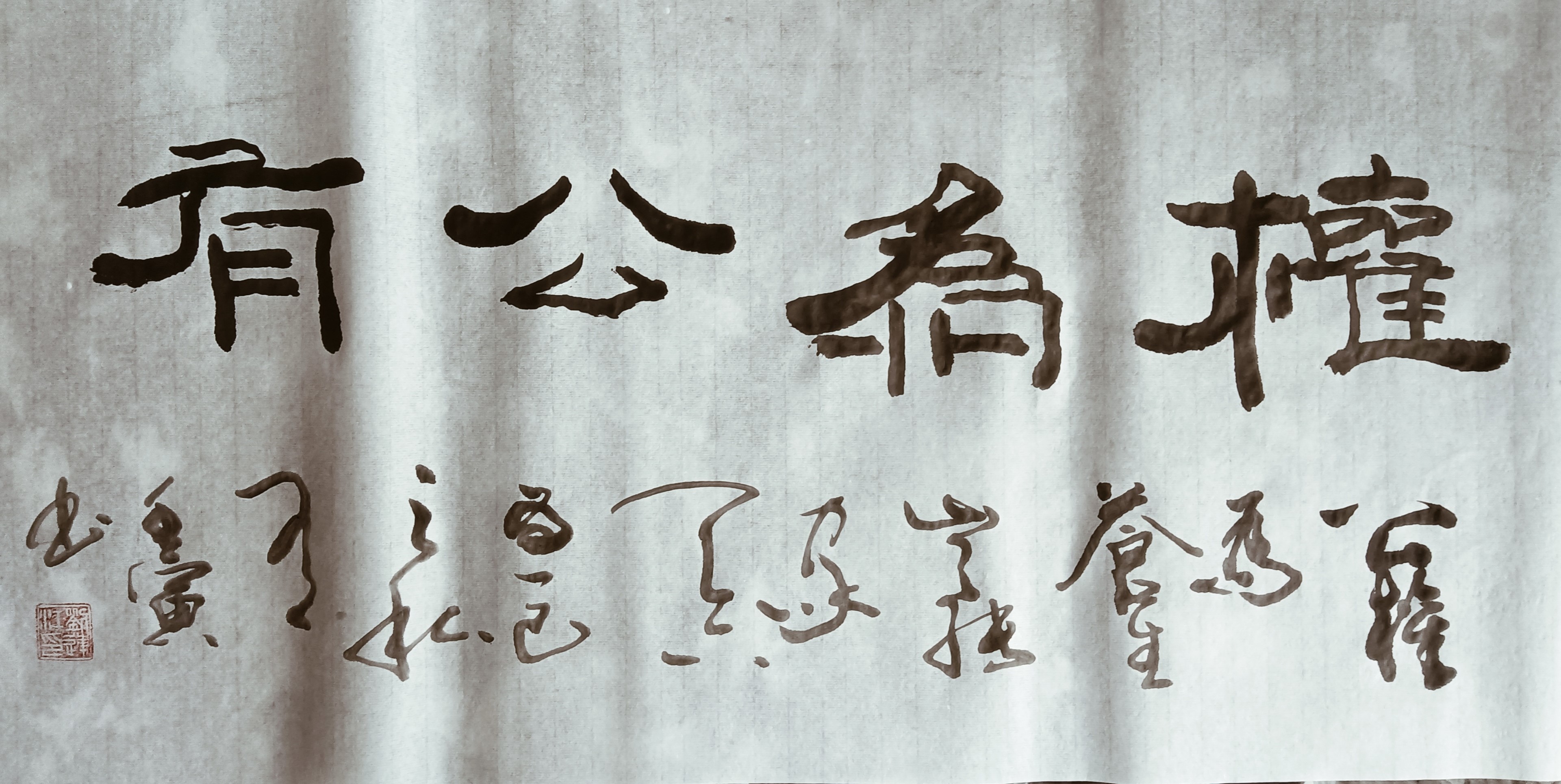

君失臣兮龙为鱼,权归臣兮鼠变虎。

或云:尧幽囚,舜野死。

九疑联绵皆相似,重瞳孤坟竟何是?

帝子泣兮绿云间,随风波兮去无还。

恸哭兮远望,见苍梧之深山。

苍梧山崩湘水绝,竹上之泪乃可灭。

英国作为君主立宪的倡导者和先行者,并不是如我们所知的那样,始于风雨飘摇的13世纪,甚或与其说大宪章运动开启君主立宪现代文明,倒不如说是基于对君主权力限制的法治实践,激活了13世纪的大宪章运动;倒不如说是在大宪章运动后,君主立宪得到了理论上的进一步总结和观念上的进一步明晰。13世纪的英国法学先驱布莱克顿在大宪章确立数十年后就开宗明义的论述道:“国王不能屈从于臣民,但必须服从上帝和法律:因为是法律制造了国王。”王在法下,是英国法律实践的结晶,是英国民众主张自身权益的成功探索,是人类法律史上的一个新纪元,也是人类文明进化的新天地,迄今为止,她依然像黑夜中的火炬照亮着人类前行之路。从王在法下到权在法下的普及和推广,深刻改变着人们的意识和观念,已经形成人同此心心同此想的普世价值观文化;已经成为人类现代文明不可或缺的基石;已经成为人类幸福生活所必须的湿润的土壤、明媚的阳光和自由呼吸的空气。这些在距今800年遥远的13世纪而言,还只是一种出于人们直觉的社会尝试,一种难能可贵的社会意识探索,但她已经敢为天下先的用宪法条文的精神为君权量身定做了一个“紧箍咒”,当然问世之初,更多的可能只是王冠上的标志意义,其本身存在毕竟已经是一个不容逾越的事实,制约的真言一旦驾轻就熟为社会所掌控,从约定俗成到的社会沉淀,到根深蒂固的深入人心。法律意识形成不可逆转的文化氛围,就意味着我们的文明已经跨过那条具有标志性意义的鲁孔比河,从那一刻起,君权神授的暴政就永远成为身后的暴风雨后的彩虹。

英国大宪法运动作为“当春乃发生”的故事,并不是英国王公贵族的一时之间的心血来潮,更不是不列颠岛上子乌须有的空穴来风,实际上早在撒克逊人登陆英吉利海峡之初,就已经初见端倪。面对远非“风日晴和”的大西洋,暗流汹涌,海盗出没,外贸图存的前途未卜,几乎是危机重重,如履薄冰,如临深渊。没有什么一劳永逸,没有什么“刀枪入库,马放南山”,更没有什么竹溪村路板桥斜,雨里鸡鸣三两家的诗情画意。而这种以变应变的压力常态,或者说承压模式就是土著们的生活原生态。与之形成鲜明对比的是青藏高原背后的与世隔绝的世外桃源风景这边独好,过着“日出而作,日落而息,凿井而饮,不知尧舜是我君”悠悠岁月。殊不知有一种历史的可能:唯其如此才造就海洋文明的民族性:崇尚谈判,一切皆可谈,万事有商量。在集市上萝卜多少钱一斤?商贩们当然漫天要价,你也得允许逛市场的就地还钱;在朝堂上,你当然可以把王冠拿来就地议价,与阿基米德用浮力称量金冠不同的是,这里是用双方的政治智慧来称量。中国有个成语问鼎中原,引申出来的意思是谋反叛国,那是诛灭九族的死罪,并且人人得而诛之;在这里只要条件允许你也可以像曹冲称象一样把“九鼎”搬过来称一下重量。长于理性,善于妥协,妥协才能和谐。之所以能与权贵共生共荣和平共处,那是因为权贵从来不是神圣的华美的精细瓷器,而是“天下人之天下”,而是社会蛋糕的“再分配”,而是谈判妥协的结果,而是理性权衡后的“权力让渡”。