1975年4月5日晚上,清明节那会儿,小雨还在不停地下,台北荣民医院的一个病房里头,蒋介石因为心脏病突然发作,气息已经非常微弱了。这时候,他身旁只有蒋经国和宋美龄两个人在守着。

89岁的蒋介石,慢慢地把身后事都安排妥当,然后硬挺着最后一丝力气,费力地对蒋经国说,等他走了,千万不能放张学良出来,还讲出了自己一直藏在心里头的理由。

蒋经国听完一下子沉默了,都说快死的人,说的话都是真心话。他虽然不明白老爸为啥这么说,但也只能点头同意。宋美龄在旁边听着,眼泪止不住地流了下来。

老蒋到临终都没给少帅自由,这是为啥呢?他们之间到底有啥深仇大恨,以至于曾经那么要好的两个人,一直到死都没能和好啊?

咱们得把时间轴往前拨个四十七年。那时候,跟现在可大不一样。

东北宣布换旗,让全国实现一统。那时候,东北那边搞了个大动作,就是换了旗帜,这可不简单,它意味着咱们国家终于能合在一起了。以前啊,这里那里的,分裂成好几块,大家心里都盼着能统一。这下好了,东北一带带头这么做了,全国上下都跟着高兴,觉得这事儿真是办到心坎里去了。就这么着,国家统一的大事儿,因为东北的这个举动,算是稳稳当当地成了。

1928年6月某天一大早,沈阳皇姑屯火车站突然传来一声巨响,东北的大人物“东北王”就这样走完了他精彩的一生。接着,“少帅”张学良站了出来,挑起了管理东北的大梁。

张少帅是在炮火连天中降生,一路在战乱中摸爬滚打长大。他看到军阀们为了地盘打得不可开交,导致国家四分五裂,百姓苦不堪言。特别是日本人在东三省横行霸道,张少帅心里头那个恨啊,简直是咬牙切齿。

他对战争感到越来越反感,慢慢形成了“停止内斗,共同对外”的政治想法。在很多场合,他都明确表示自己反对内战,非常渴望和平,展现出他的爱国情怀。

过了一个月,张学良向全国发了个通知,说他要跟北伐军停战了。

在这段时间里,日本不断施加压力和诱惑,但尽管如此,还是坚决地做出了决定,宣布东北改换旗帜,听从南京国民政府的领导。

国家从名义上实现了统一。

尽管国家实现了统一,但内部竞争与矛盾并未销声匿迹。

东北那边旗子刚换没多久,国民党里的新军阀们就开打了,这场大战叫做中原大战。一边领头的是蒋介石,另一边则是冯玉祥、阎锡山、李宗仁这些不支持蒋介石的人,他们结成了联盟。两边加起来,士兵超过了一百万,结果死了伤了三十多万人。

这时候,那位保持中立态度的少帅,就成了两边都想要争取的关键人物。

最后,张学良仔细想了想,觉得还是得出手管管中原大战这档子事儿。他决定派东北军去帮忙,直接开赴前线,然后和平地进驻平津地区。这样一来,就能给蒋介石搭把手,一起把中原大战给收尾了。

中原大战后,蒋介石成了最大的赢家。就是从那时候开始,他和张学良成了拜把子兄弟,亲如一家人,两人的关系好得不得了,进入了最铁的阶段。

“九一八”事变后,张学良没看清日本的狼子野心,错误地以为可以忍让,结果下了个让他后悔一辈子的决定——不抵抗。就这么一耽误,咱们东北的大好地方就被日本人给占了。

张学良这辈子走了条少有的政治错路,这让他一辈子都后悔。全国老百姓都指责他,那时候的张将军可真是掉到了谷底。

1935年的时候,少帅被提拔成了“西北剿匪”的临时总指挥,他带着离开老家的东北军,被老蒋硬推到西北那边,跟红军干上了。

那时候,少帅跟中国共产党还有东北义勇军有了接触,两边都挺瞧得上对方的。少帅心里头明白了,“共产党不光嘴上说抗日,还真付诸行动了”。

后来,张学良私下和周恩来碰了头,说他想和红军联手打鬼子,就这样,东北军和红军的全方位合作定了下来。

少帅后来回忆道,有三件事他一直铭记在心,那就是“国家危难”、“家乡祸患”和“家族恩怨”。而他心里最过不去的坎儿,就是没能在抗日战场上走一遭,跟日本鬼子真刀真枪地干一场。

现在这位少帅心里头,国家的安危和民族的利益还是排第一位的,他觉得,大伙儿拧成一股绳抗日才是当务之急。

西安事变那会儿,俩兄弟闹翻了脸,关系恶化得很。

日本鬼子对中国的侵略越来越厉害,咱们中华民族眼看就要到生死存亡的边缘了。可这时候,蒋介石还是死守着他那套“要想对外,先得家里稳”的坏主意,一门心思地要打内战。

1936年10月份,蒋介石从南京坐飞机到了西安,他亲自去那里盯着打共产党的事儿。在头一回的军事大会上,蒋介石给西北的各路军队下了死命令,让他们必须在规定时间内完成打共产党的任务。

少帅拼命反对,直接站出来说:“咱得马上停战,一块儿抗日!”可老蒋听后,立马板着脸,坚决不同意。

张学良心急如焚,给蒋介石写了封信,连番恳求,甚至带着哭腔,就是希望能带兵去打日本人。可蒋介石呢,一直摇头不答应。打那以后,张学良隔三差五就提这茬,想让老蒋点头,但回回都被拒了。

12月头上,蒋介石跑到西安开了个军事大会,商量好要在12月12号那天,第六次动手收拾中央红军。

因为对东北军和十七路军心存疑虑,老蒋下令让中央军开到西北,去帮忙打共产党,并监督战况。

紧急关头,36岁的年轻将领做出决定,要和杨虎城一起发动军事劝谏。

他俩分别找东北军和十七路军的高层将领聊了聊,鉴于东北军士兵们都想打回老家,加上全国都在呼吁抗日救亡,所以大部分将领都站出来表示,挺他俩的兵谏计划。

12月12号半夜时分,轰动全国的西安大事突然发生了。

东北军全体人马都上了,把西安城里城外的重要路口都给把住了,蒋介石住的华清池也被他们围了个水泄不通。

蒋介石慌忙逃窜时受了伤,最后在花园里被抓了个正着,跟他一起跑的那些人也都被扣下了。

没过几天,老蒋眼看局势不行了,就口头答应不再打内战,要一起抗日。这时候,少帅不顾大家阻拦,非要自己送蒋介石回南京不可。

少帅的那个行为,大家开始都以为他是被感情冲昏了头,做事不考虑后果。但没想到,毛主席和周总理却给了他很高的评价。

毛主席讲过:“要不是汉卿把蒋先生送回了南京,那和平的事儿可能就泡汤了,到时候战火连天,还不知道会乱成啥样呢。”

大家都觉得,多亏了少帅的亲自护送,他舍小家为大家,这才没让事情闹得更大,西安事变最后才能顺利摆平。

经过好多方的共同努力和商量,中国最终搞起了抗日民族的大联合。就是靠着全国老百姓在抗战中越来越团结、越来越有力量,咱们才看到了打赢这场战争的希望。

西安事变发生后隔天,少帅自个儿去见被关着的老蒋,真心实意地讲:“现在这世道,委员长您还是咱中国的头儿,以后也得继续当头儿。只要您能换个想法,听听我们的建议,我肯定会亲自送您回南京去。”

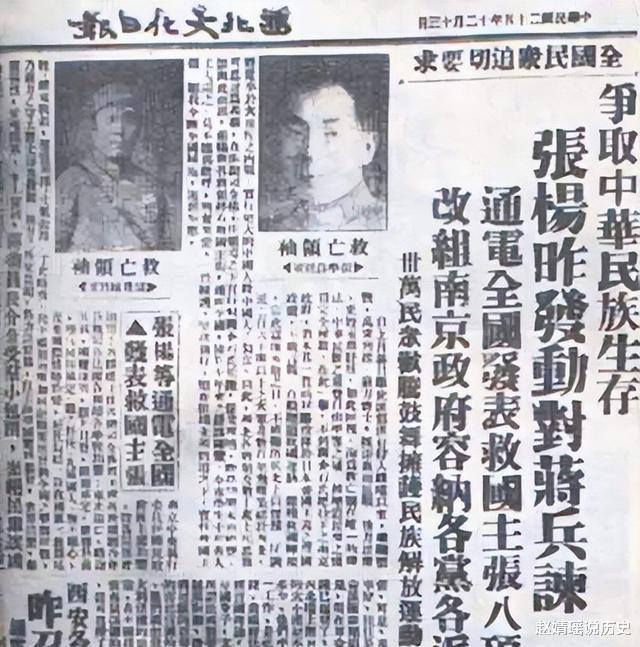

接着,张学良和杨虎城向全国发电报,跟大伙儿讲明了西安事变是咋回事,他们喊话大家别再窝里斗了,要一起照着抗日救国的八条办法来做。

他讲道:“西安事变纯粹是为了老百姓发声,绝不是想搞内部混乱。只要是符合抗日救国的理念,我个人的安危根本不在话下。”

这表示少帅为了终结内部争斗,全力投入到抗日战争中,早就把个人生死看得不那么重要了。

这也表明,张学良把蒋介石送到南京,是仔细考虑过的。他清楚蒋介石的狡猾善变,所以张学良早就有心理准备,愿意为此付出代价。

西安事变,这一历史事件的核心目的,就是为了迫使蒋介石抗日,终结内部争斗。

少帅安全地把老蒋送了回去,主要目的是“稳住大局,确保各项安排到位”,想让南京和西安之间的紧张关系缓和点。另外,也是想给外面的人一个交代,澄清一些说法。尽管到后来,蒋介石并没有真正做到“停止内战,共同抗日”。

不过,西安事变能够和平落幕,给中国搭起了抗日民族统一战线的关键基石,也是中国从内战转向全面抗日的重要关节点。这一变局,大大改变了中国现代历史的走向。说起来,这也是爱国将领张学良最耀眼的历史贡献。

张学良压根没想到,他这一走,竟然被限制了54年的自由。以前跟那人好得跟亲兄弟似的,可这一瞬间,两人就成了仇家。

最后的心里话当一个人走到生命的尽头,往往会留下一些最后的心里话,这就是人们常说的临终遗言。但咱们今天不说那么正式,就聊聊一个人快离开这个世界时,心里头那点事儿。这时候,他们可能会想起很多过去的事儿,好的、坏的,快乐的、难过的,一幕幕在眼前闪过。有的人会跟身边的人说,我这辈子过得咋样咋样,有哪些遗憾,有哪些满足。这些都是他们心底最真实的感受,想跟最亲近的人分享。也有些人,到了这个时候,会特别感激那些一直陪在身边的人。他们会说,谢谢你们一直在我身边,有你们在,我觉得很温暖,很安心。这话听起来简单,但里头包含的情感可深了。当然,还有些人可能会留下一些对未来的期望或者叮嘱。他们希望家里人能过得更好,希望孩子们能健康成长,希望一切都能顺顺利利的。这些都是他们对这个世界的最后一点挂念。所以说,临终遗言,其实就是一个人快离开时,心里头那点最想说的话。这些话可能简单,可能深刻,但都是他们这一辈子最真实的写照。咱们听着,也得好好珍惜,因为这都是他们留给我们的最后一份礼物。

蒋介石一回南京,头一件事儿就是把张学良给关了起来。他搞了一套把戏,先是“审问”,然后又“特别释放”,最后再“严加看管”。对于这一连串的事儿,张学良倒是挺淡定,全都接受了。

从那以后,张学良就被关了起来,这一关就是五十多年。他先是被关在南京,然后又转到了溪口、贵阳、黄山,最后还被带到了台湾。这么些年,他从来没抱怨过一句。

在长达五十多年的被囚禁日子里,蒋介石和张学良只碰了三回头。除了最初在南京的那两次碰面,等他们再次在台湾相见时,已经过去了整整二十一个年头。

这时候,蒋介石已经是个八十多岁高龄的老人家了,张学良也快要七十岁了。这么多年没见,两人一碰面就感慨万分。

打完招呼后,蒋介石就开门见山地说:“汉卿,西安那档子事儿,给国家造成了不小的损失啊!”

张学良听后默不作声,显然,这么多年过去了,蒋介石心里还是惦记着西安那档子事。他当年说的不追究,现在看来,也就只是个缓兵之计罢了。

从那以后,一直到蒋介石离世,他们俩就再也没碰过面。

蒋介石快不行的时候,才跟蒋经国讲了为啥一直不让张学良自由。

张学良在大陆和台湾那边,影响力还是大得很。要是真把他给放了,那对蒋家的统治来说,后果可就无法预料了。

另外,那些原来在东北军里、现在两岸的将士们,心里头还盼着张学良能重新站起来,这事儿咱们得小心提防着。

说到底,能把他抓在手里,关键时刻还能当个政治上的杀手锏。因此,老蒋反复跟蒋经国强调,绝对不能让他逃脱,不能“放他回去”。

就算张学良已经好多年没管过外面的事情,不再是当年那个在东北威风凛凛的“大佬”,蒋介石心里还是一直记着他的那些举动。一直到快不行的时候,蒋介石都还记得要给他下个套子,像给他上了把锁一样。

过了四天,到了蒋介石葬礼的那天,张学良带来了一副悼念的对联,上面写着:“他对我关怀备至,就像亲兄弟一样。但在政治观点上,我们却像仇人那样对立。”

这短短十六个字,真是句句戳心,把两个人半辈子的恩怨情仇都说透了。

得知蒋介石的最后嘱托,张学良心里头五味杂陈,眼泪止不住地往下掉。蒋介石一辈子都没释怀,到临终前还对他心存芥蒂,不肯释怀。

之后,蒋经国和宋美龄虽然对张学良挺关照,但因为蒋介石死前留下的话,他们一直没敢让张学良恢复自由。

蒋经国离世后,在张群等一批老朋友的多次请求下,台湾方面终于在1990年放出了张学良。这位被关了54年的老将军,总算是重获自由了。

张学良95岁大寿那天,他讲道:“对于1936年干的那事儿,我一点不后悔。要是人生能重来,西安事变那档子事,我还会干。”由此可以看出,尽管这事让他后半辈子都失去了自由,但他心里头从没觉得做错。

张学良有次接受记者采访,聊起了他晚年最盼望的两件事。第一件事,就是特别想回老家东北瞅瞅。第二件事呢,就是盼着海峡两岸能平平静静地统一起来。

我特别希望能为祖国的统一出一份力,全力以赴,直到最后,致力于促成第三次国共合作。

真让人遗憾,张学良一直到去世,他那两个心愿也没能达成。

2001年10月15日,101岁的张学良将军结束了他漫长的一生。

结束的话到这里,咱们的话题就聊得差不多了。该说的都说了,想表达的也都表达了。希望这些内容能给你带来点启发或者帮助。咱们就此别过,希望以后还有机会再聊。感谢你的陪伴和倾听,咱们下次再见!

说起张学良将军那波澜壮阔的一辈子,他好多回在国家危难之际站了出来。从东北宣布服从南京政府,到帮忙摆平中原大战,他都是关键人物。

最终,他豁出去了,不管自己安不安全,坚决发动了西安事变。这一举动,让内战停了下来,还推动了国共第二次合作,让全民族一起抗日。他的贡献特别大,可以说是中华民族历史上永远值得铭记的大英雄。

就像周恩来总理讲的那样:“张学良将军在抗战里头可是立下了大功。”

蒋介石一直到死,心里都惦记着张学良对他的那一手。但他偏偏就没琢磨透最关键的一点,那就是老百姓的力量。没了老百姓的支持,啥事儿也成不了。说白了,就是谁能赢得民心,谁才能真正坐稳江山。