美国空军近期抛出“在导弹上安装中国北斗导航系统”的设想,引发全球军事观察界震动。这项看似荒诞的提议,实则暴露出美军在太空竞争时代的焦虑与算计,当单一依赖GPS的弱点被对手锁定,五角大楼正试图通过“导航混搭”策略重构战略威慑力。

美军导航专家杰弗里·赫伯特的提议,绝非技术层面的突发奇想。其核心逻辑在于破解“GPS依赖症”:当前美军95%的精确制导武器依赖GPS,而中俄已掌握干扰甚至欺骗该系统的能力。2020年叙利亚战场上,俄军电子战部队曾成功诱骗美军无人机偏离航道,这一教训促使美军加速寻找备份方案。

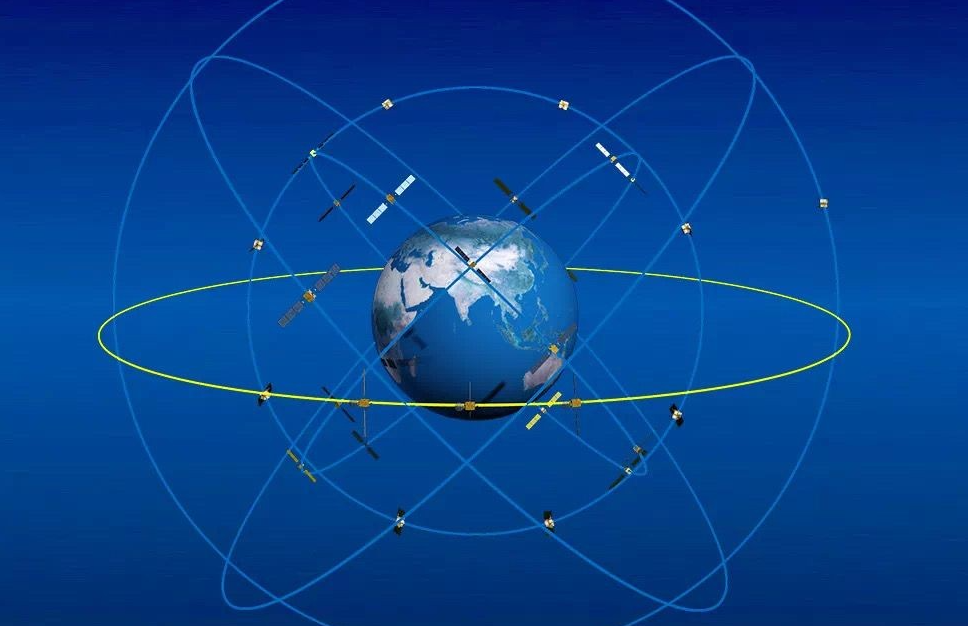

北斗系统的吸引力在于其独特优势:55颗在轨卫星构成全球覆盖网络,短报文通信功能可在GPS失效时维持基础导航。尽管美军只能获取北斗民用信号精度约10米,但结合伽利略、格洛纳斯等多系统数据,仍可提升抗干扰能力。这种“鸡蛋分篮”策略,折射出美军对未来高强度对抗的未雨绸缪。

表面看,美军提议似乎释放出“技术去政治化”信号,实则暗藏多重算计。首先,通过商业采购接入他国导航系统,可规避自主研发的成本与周期压力;其次,此举可能为渗透他国系统预留后门——美国国家航空航天局NASA曾被揭露利用国际合作项目获取敏感数据;更重要的是,若形成“多系统兼容”的既成事实,或将动摇中俄建设独立导航体系的战略决心。

面对美方潜在的技术觊觎,中国早有防范。北斗三号系统采用新一代抗干扰技术,军用信号加密等级达到量子加密标准。更关键的是,我国已建成覆盖亚太的星基增强系统,可将定位精度提升至厘米级,这种“军民双轨”架构既保障国家安全,又为技术合作划出清晰红线。

值得关注的是,全球导航战场正在向低轨星座扩展。美国SpaceX公司的“星链”计划部署4.2万颗卫星,其军事潜力不容小觑。相比之下,我国规划的“GW”星座计划规模达1.3万颗卫星,未来或与北斗系统形成“高低轨协同”的新格局。这场太空领域的“导航2.0”竞赛,将重新定义未来战争的规则。

美军看似疯狂的提议,实为大国科技博弈的冰山一角。它提醒我们:在尖端科技领域,既要有开放合作的胸怀,更需坚守自主创新的底线。北斗系统的成功印证,唯有掌握核心技术命脉,才能在全球化竞争中立于不败之地。