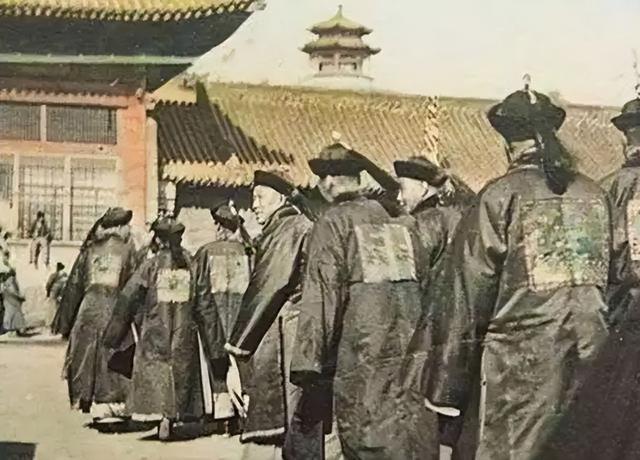

彭玉麟,晚清官场的一股清流。

他厌恶腐败,拒绝与贪官同流合污。

担任长江水师提督和兵部尚书期间,他铁面无私,严惩恶势力。

即便是曾国藩、李鸿章这样的朝廷红人,他也毫不畏惧。

他以刚正不阿闻名,尤其对贪官污吏毫不留情。

人称“活阎王”,专治纨绔子弟,却无人敢动他分毫。

“活阎王”彭玉麟

彭玉麟,湖南衡阳人,晚清官场中少见的“硬骨头”。

他早年参与镇压太平天国起义,与曾国藩、左宗棠同列“同治中兴”四大名臣,但真正让后世记住的,不是他在战场上的刀光剑影,而是官场上那柄斩向腐败的利剑。

史书对他的军事功绩或许褒贬不一,但提起“刚直”二字,晚清无人能出其右。

同治年间,他以钦差大臣身份巡视长江水师,行至安徽合肥,这是李鸿章的权力腹地。

此地有位“特殊人物”,李鸿章的族侄。

这位纨绔子弟仗着叔父权势,公然劫掠财物、强占民女,地方官员装聋作哑,百姓敢怒不敢言。

某日,一乡民的新婚妻子被当街掳走,衙门紧闭的大门逼得他赤脚奔至彭玉麟行辕,衣摆沾满尘土,状纸攥得发皱。

彭玉麟听完诉状,不动声色留下乡民,却派亲兵持令牌“请”李侄赴宴。

这位跋扈公子哥大摇大摆登门,见堂前跪着的乡民,竟趾高气昂承认暴行。

话音未落,彭玉麟拍案而起,衙役一拥而上,板子雨点般落下。

这顿杀威棒打得畅快淋漓,连衙门外围观的百姓都听见了纨绔子弟的哀嚎。

消息如野火燎原。

知府、知县接踵求情,被彭玉麟晾在偏厅;安徽巡抚的官船还在江面,监斩官的人头已盛在木匣里。

当李鸿章收到那封“吾已为公处置讫矣”的短笺时,他那位作恶多端的侄儿,早成了合肥街头百姓拍手称快的谈资。

有趣的是,这位权倾天下的中堂大人,竟回信感谢彭玉麟“清理门户”。

不知是真心实意,还是忌惮对方连皇亲国戚都敢动的铁腕。

这场雷霆行动,撕开了晚清官场“官官相护”的遮羞布。

彭玉麟的铡刀不仅斩了恶霸,更斩断了权贵阶层“刑不上大夫”的潜规则。

后世总爱将“清官”塑造成苦行僧模样,彭玉麟却是个异类。

他敢在李鸿章的地盘杀李家的人,敢把顶头上司堵在江心吃闭门羹,更敢把“为民除害”四个字,写成砸向腐朽官僚体系的铁锤。

这种“不懂规矩”的狠劲,倒让他在满朝圆滑官僚中,活成了最锋利的那个异数。

彭玉麟的"活阎王"称号,硬是在晚清官场潜规则里劈开血淋淋的正义裂缝。

咸丰三年,湘军水师初建,彭玉麟的军棍已敲得山响。

普通士卒醉酒闹事,四十军棍打得皮开肉绽;临阵退缩者,直接绑赴船头斩首示众。

最绝的是连曾国荃——曾国藩亲弟弟的部将犯事,他竟连上三道奏折弹劾,逼得曾大帅亲自出面说情。

这种"见佛杀佛"的做派,在讲究门生故旧、同乡同年的人情官场里十分少见。

专治纨绔子弟

彭玉麟在他的任期内,先后弹劾并处置了100多名官员,其中有不少赫赫有名的高官。

连他自己的外甥,也因为贻误军机被他亲手处决。

那时候的百姓口口相传一句话:“彭公一出,江湖萧然。”

这不是空穴来风,而是真正反映了他的震慑力。

他的一举一动,几乎成为了晚清官场最为传奇的存在。

在彭玉麟的治理下,恶行如胡开泰这样的纨绔子弟,也难逃法网。

胡开泰,安庆候补副将,喝得酩酊大醉后竟残忍地杀害了自己的妻子。

地方官员对他的背后势力心存畏惧,任其作恶。

这个时候,彭玉麟却毫不犹豫地决定出手了。

以检阅水师为名,彭玉麟带着自己的队伍进驻安庆,召胡开泰至军营三问定罪,随即在江畔将其斩首。

他选择军营作为审判场所,避开了地方官员的权力范围,又利用军营的封闭性,确保消息不被外泄。

等到案件上报时,胡开泰早已成了尸骨一具,这一切已成既定事实。

这种“军营司法”成为了彭玉麟改革官场腐败的一项重要工具。

对于这些依靠家族财富和权势生活的纨绔子弟,彭玉麟从不手软。

惩处之后,他会迫使他们的家族为受害者赔偿,甚至强行没收他们的部分田产,用于军饷。

彭玉麟清楚地知道,这些依靠家族田产和势力滋生的腐败,根本无法从根本上断绝,只有从“经济命脉”上动手,才能彻底消除他们的力量。

1882年,彭玉麟面对两广总督李鹤年的贪污案件时,展现了他更为强硬的一面。

李鹤年不仅积累了巨额赃款,且在地方上大肆腐化。

彭玉麟以雷霆手段将其斩首,而更为人称道的是,他追缴了李鹤年赃银三十万两,半数赃款被用于修筑防洪堤坝。

彭玉麟深谙地方豪强与封疆大吏、朝中重臣之间相互庇护、互为依托的关系,要打破这张庞大的“庇护网”,必须采取精准的手段。

他是在以“杀鸡儆猴”的方式,撕开了整个晚清腐化官场的面纱。

不要钱、不要官、不要命。

作为湘军水师的奠基者之一,彭玉麟在平定太平天国的过程中积累了不可替代的军事资本。

天京陷落后,清廷为表彰他立下的赫赫战功,赏加太子少保衔。

这是一种“天子门生”的政治庇护。

拥有这样一个身份,几乎等于为自己穿上了一层不可触犯的铠甲。

而在中法战争期间,彭玉麟与张之洞联合,精心部署了虎门防务,提出“军民联防”的策略。

这更进一步塑造了他在民间和官场中的“国之干城”的形象。

既是传统军功的代表,又兼具近代国防改革者的身份,这使得彭玉麟成为了那些政敌眼中无法轻易触碰的存在。

特别是在清朝末年,这样一个人物的出现,简直就是无懈可击。

但要说彭玉麟为何无人敢动,最直接的原因,恐怕不仅仅是他所积累的显赫战功和官职,更在于他为人处世的原则。

他一生恪守“三不原则”:不要钱、不要官、不要命。

也许,正是这份“不求不取”的气节,让他在人们心中拥有了超乎寻常的威望。

他的衣袍补丁叠补丁,住的房屋简陋如寒舍,和那些挥金如土的权贵相比,彭玉麟显得格外不同。

甚至有一次,他得知儿子用两千铜钱修缮房屋时,竟严厉斥责。

贫贱而不屈、简朴而不改。

彭玉麟的“不要命”精神,成为了湘军中的传奇。

1854年,他亲自率领左营水师参加围攻岳州的战斗,遭遇了太平军猛将曾天养部的顽强阻击。

激烈的战斗中,彭玉麟右肘受伤,血染襟袖,却依旧毫不退缩,裹创继续奋战。

那些围观的士兵为之震撼,纷纷称他为“勇略之冠”。

这一刻,彭玉麟以身作则,诠释了什么是真正的“勇者”。

接着,次年七月,他带领队伍在移军途中遭遇太平军,所坐的战船在炮火中遭遇重创,桅杆被击断,船身在江中翻滚。

此时,所有人都认为他必定会陷入困境,但彭玉麟依旧沉着冷静,他迅速跳入部将成发翔的舢板中,才得以脱离险境。

湖北巡抚胡林翼在报告中提到:“玉麟忠勇冠军,胆识沉毅,坐舢板督战,神色不变。”

他在每一次生死瞬间展现出超乎常人的冷静与坚定。

曾国藩在向朝廷报告时,也不吝赞誉,称彭玉麟“身经数百战,艰险备尝”,并特地指出:“任事勇敢,励志清苦,实有烈士之风”。

这种评价,几乎可以说是彭玉麟在那个时代的最高荣誉。

而曾国藩如此称赞的,只有两个人。

一个是湖南新宁的江忠源,另一个就是彭玉麟。

1883年,当中法战争爆发,法国殖民者侵入越南并逼近中国边境时,年已68、已经退居家中的彭玉麟,竟然毅然决然地应命募兵,重返战场。

这时,他已是鬓发斑白,体力不支,然而,他并未因年老体衰而退缩,相反,他依旧带着自己身上那股子“无畏”的气魄,开赴广东虎门一线驻守。

在彭玉麟眼中,国家的安危、边疆的安定,比个人的荣辱更加重要。

当时的他,身心俱疲,告老还乡,却在国家危难时刻挺身而出。

他募兵四千,迅速集结力量,出征广东。

他在上奏给清朝廷的信中,简短却有力地道出了自己的心声:“畏前畏尾,其如外侮日肆,凭陵何哉!臣德薄能鲜,不知兵,尤不谙陆兵,调度水师三十余年,我行我法,惟秉诚实无欺之血忱,不要官,不要钱,不要命。”

参考资料:

三不要将军彭玉麟

王晓天