近日,河北廊坊某小学被网友骂上热搜。原因很简单,教育部规定中小学不得早于8:10分上课,学校提前半小时开校门,结果门口聚集了大量的家长和学生,很多家长不满,媒体和自媒体也是争先恐后,各种标题党满天飞,什么“谁为校门外学生安全负责?”,什么“安全还是刻板?”,什么“不到点不开门,刮风下雨也得等,独教师子女可以进”……大有压服校方,提前开门之意。

这让笔者想到此前一篇新闻,深圳龙岗本来课后服务之后下午6:00放学,结果一位家长投诉建议,学校放早了,建议延迟到下午6:30放学,不少老师网友怒斥,干脆住校算了,把孩子放学校养到18岁再接回去。

问题出在哪里?

对比一下,商超一般是9:00开门,遇到免费领鸡蛋活动,大爷大妈们很早就在排队,等两三个小时,也没有谁骂商超开门晚了。同样,家长到各有关部门办事,没有到上班时间,保安不开门,也没有看到谁跳脚大骂有关部门。

建议专家没事就研究一下:家长的双标基因是不是写在DNA里?

学校为什么要按时开大门?

一是遵守教育部门的不早于8:10上课的规定,本质是为了保证学生的睡眠时间。笔者作为一名从教30多年的老教师,深有体会,今天校门口学生多了,提前10分钟开门,明天这个时间段,学生来得更多。(学生早到(7:30)→ 教师被迫早到(7:15)→ 家长发现"漏洞"→ 学生到得更早(7:00)→ 教师被迫更早(6:45)..).如此循环,学生到校越来越早,就耽误了睡眠时间。

二是学校现实安全的需要。7:40开门,值日老师必须7:10到校,提前开门,值日老师没有到校,学生在校园里放飞自我,出了安全问题,又是校方背锅。同样,让值日老师再提前,老师还有下午的延时服务,在校时间远超12小时,很晚才回家,也吃不消。

三是培养学生守时习惯的需要。学生提前到校必须在校门口等,这是培养学生守时的负反馈。这种看似"不近人情"的制度设计,实则蕴含着深刻的教育逻辑。当学生因早到而被迫在校门口经历寒风酷暑时,不适会形成强烈的记忆锚点。这种负反馈机制,远比教师在课堂上的口头说教更具教育效力。我们常看到某些大学生旷课如家常便饭,究其根源,往往可以追溯到中小学阶段守时教育的缺失。

写在最后

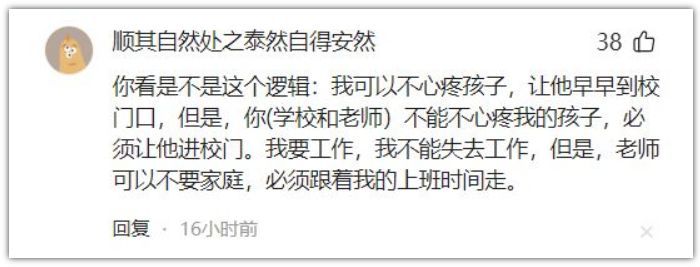

家长要求学校提前开门,固然有赶上班的现实需求,有担心孩子安全的焦虑;家长要求学校推迟到下午6:30放学的建议,固然有没有下班的考虑,但何尝没有只方便自己,苛求学校的深层心理需求?

学校毕竟是教育机构,不是服务机构,学校要遵循上级的要求,要遵守教育规律和底线逻辑。规矩就是规矩,对大家都是一样的。家长的需求可以对接社会服务,如,请人接送,延时之后让社会托班托管等。

教育不是时间的军备竞赛,而是成长的优雅协奏。当家长和学校各自完成好自己的任务,不越位不抢位,教育才真正回归本质。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,图文不相关,侵联删)