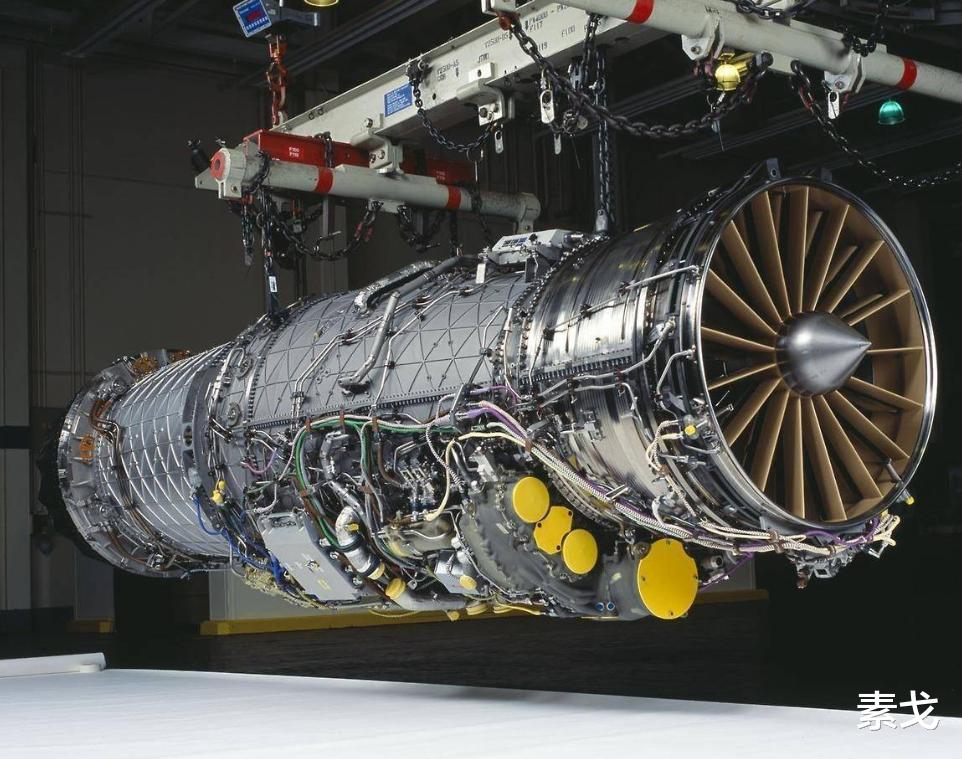

美国F-22战机的核心动力——F119发动机,其推重比并没此前宣称的9-10,而是只有7左右。

这可是美军常年引以为傲的“皇冠级”航发,假如它真“翻车”了,那可就热闹了。

有人说这是美国虚标参数,也有人猜这是故意放烟幕弹,总之争议声不绝于耳。

这不只是个简单的数字问题。

对于航空发动机来说,推重比是衡量性能的核心指标之一。

F119的真实数据究竟如何,不仅影响我们对美国航空技术实力的认知,也事关中国乃至全球军工发展战略的走向。

先看几个关键数字:美国官方早年声称F119的推重比能飙到10,可2025年审计文件又显示,F119发动机干重2.27吨、最大加力推力156千牛,推重比只有7左右。

差距也太大了吧?

如果再参照美国空军运输指南中那种“只算核心机,不算喷管、冷却系统”的算法,重量能减到1.36吨左右,推重比马上又能回升到9甚至10。

好家伙,这哪里是测数据,简直是玩魔术。

至于美国普惠公司在技术文档里提到的“高达1677℃涡轮前温度”,更是让剧情升级。为了冷却和耐久,他们往往会牺牲一部分推力。

这就意味着实验室里的“理想值”和战机真实装机后的性能,相差可能不止一点点。

二、数据是否“摆烂”,或另有高深算计?难道美国就真的在“吹牛”?有一种观点是,美国故意把F119说得天花乱坠,目的在于让别人疯狂追赶,从而浪费时间和资源。

例如,中国的涡扇-15当年就是对标F119下了血本,花了至少20年才做到推重比10.87。

倘若F119实际推重比没那么高,中国的投入策略岂不是要重估?

还有人说,美国其实在藏拙:F119不算差,甚至有可能更厉害。

但美国对外故意摆出“一直吊打你们哟”的姿势,压迫对手同时也保护自家技术短板。

别忘了,美军下一代F135都为了增大推力走起了高涵道比,以致F-35最高速度只能达到1.6马赫。

高速性能的确是个心病,美国人未必想让外界看穿太多。

别看F119推重比数据被人怼得底朝天,但它毕竟是F-22的“黄金心脏”。

它一大亮点是新颖的设计思路:采用“3+6+1+1”级压气机/涡轮结构,让零件数量比上一代航发少了40%,可靠性和可维护性更高了。

再加上二元矢量喷管,虽增了重量,可换来的隐身与机动性能却让F-22成了世界上第一款能进行超音速巡航的隐身战机。

国内的涡扇-15推重比据说做到10.87,数字上似乎追平甚至超越F119,但在寿命指标上比美国宣称的F119略逊一筹。

从实验室走到机载服役,还得考虑护环、管线、集成等等一票事情,数据落地的磨合不一定简单。

对比以往,美军对F119数据的态度,可能也隐约透露出一种思路转变:从借“单项技术指标”打压对手,逐渐过渡到更注重“体系化作战”。

F-35虽然推重比称不上鹤立鸡群,但航电系统与数据链的协同能力,却让它在实战中“如虎添翼”。

另外,六代机(NGAD)的研发进度一直半遮半掩,或许也跟五代机还有不少“余量”没被挖掘完有关。

美国军工看似更新频率慢,实则可能在综合性能和体系对抗上,下了更深的一盘棋。

中国的航空发动机研发,不可否认是受美国的“指标刺激”影响。

但若F119很多数据是夸大的,那我们原本给自己定的“小目标”,可能就不必过分迷信。比起单纯追求推重比的绝对数值,飞行包线、燃油效率、寿命、高温材料等方面都同样重要。

有了涡扇-15的先例,我们更应该明白,发动机与机体设计要深度结合。

歼-20这几年在整合气动设计与航电系统方面,做了许多个性化优化,不盲目地去抢超音速巡航这个点,某种程度上也展示了中国军工的成熟思路。

下一阶段的空中角逐,不仅仅是比谁推重比更大,更要考虑自适应循环、热管理和智能控制等新技术。

中国在陶瓷基复合材料、3D打印涡轮叶片这些领域,明显有后发优势。

一旦在制造工艺和新材料上弯道超车,就有机会实质性缩小甚至反超与美国的差距。

当然,这其中要防的就是“数据陷阱”。

美军的“口径混淆”可谓一绝,今天含喷管,明天去喷管,后天再加个冷却系统,数据立马变脸。

咱们可别被牵着鼻子走,必须加强自主评估和实测验证能力。

结语纸面参数可以做文章,真刀真枪的背后是持续投入与系统创新。

对于中国军工而言,与其一味“对标F119”,不如“自己定标准”,从理论到应用搞出一套真正属于自己的航发体系。

要赢下这场跨越世纪的竞速赛,我们或许还远未到达终点,但至少已经看清了方向。

“数据可以涂抹,但天空不会撒谎。”