儒家作为中华文明的代言人,对中华文明的发展和流变起到了主导作用。原本春秋战国时期华夏大地形成的百家争鸣、百花齐放的良好局面在汉武帝之后彻底宣告破产,取而代之的以皇帝为核心、以道德礼仪为武器的单向文化体制,并带领中华大地“义无反顾”地踏上了君主专制道路上。

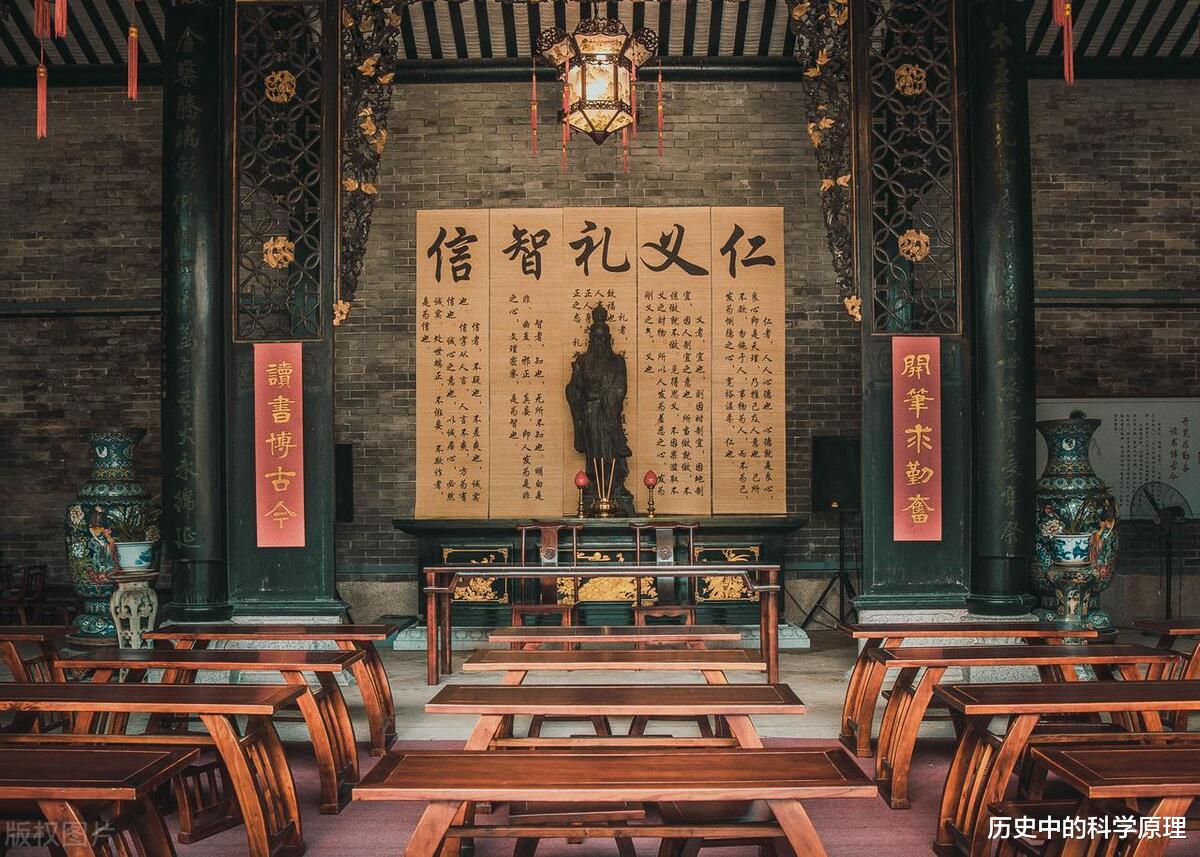

也正是因为儒学一家独大,使得后世读书人无不以“儒生”自居,“儒”之意思也水涨船高,转变为有学问、有德行、圣贤等词,褒扬意味十分浓厚。唐代刘禹锡就因“谈笑有鸿儒”志得意满,王阳明则以“大儒”身份高调示人,助推自己达成了“三不朽”第一人之圣贤目标。

但探求儒家之根源,便会发现一个神奇现象:原来,孔子之所以能创立了礼数满满的儒家,并非冲着学问、贤德而去,而是源于自己那份与“死人相关”的职业——祭祀。

儒家灵感源于“死人”仪式?

1. 儒家思想虽然全盘接收了周制,但根源却来源于“死人”仪式

《论语·八侑》有云:“子曰:周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”;《论语·泰伯》引孔子云:“周之德,其可谓至德也已矣。”由此可见,孔子的儒家思想来源于周制是孔子公开承认的事。

从事实角度而言也确为如此,周德提倡“于文以省心为德,故明德在乎明心”,与儒家经典《大学》中的“正心修德”完全一致,这也成为了明代大儒王阳明“心学”立根之本。

至于儒家提倡的礼乐,无不都是照搬照抄周礼中的礼乐文化,而且孔子常常对外宣称上天只将周礼传承给了他一个人,倾力打造周礼的非遗文化传承人身份,用以吸引八方学子过来求学。

儒家及其主张复古,认为上古七十多位贤明的君主治国有方,后人只要完全照搬照抄、完全执行即可。对此,汉朝有思想的淮南王刘安进行了不客气的批评。

刘安认为:礼义是五帝三王时的法令风俗,是一个时代的痕迹,就像祭祀时的“刍狗土龙”,要用青黄色装饰,披上华美的丝织品,等待大夫迎接它们,送走它们,而一旦祭祀结束,它们就没什么价值。

这表明:儒家极其看重事物的外表、不重视内在,是做给人看的“面子工程”,本质上对社会发展没有什么好处。而且儒家崇尚繁冗礼仪的祭祀活动,已被春秋名相晏婴证实:

自从圣君贤相相继去世,周王室衰落之后,礼乐残缺有很长时间了。如今孔子却盛装打扮,繁琐地规定尊卑上下的礼仪,举手投足的节度,连续几代不能穷尽其中的学问,从幼到老不能完成孔子的礼乐;崇尚丧礼尽情致哀,破费财产厚葬死人,不可将其形成习俗。

孔子如此器重尊卑之礼仪,丧葬之习俗,也跟自己的职业也有关系:为人家举行祭祀时当司仪,指导别人行“相礼”。久而久之,孔子就将自己的职业进行了升华,变成了一种政治主张。

2.“儒”字本意,并不读书人,也不是有学问的人,更不是贤德的代名词,而是跟“死人”有关

美国基辛格曾说:“中华文明奇特之处在于,它不热衷于创新,反而致力于溯源”。那么中华文明为何喜欢溯源呢?必然跟主导中华文明的儒家有关。大家都知道儒家非常主张复古、讲求正本清源,却不知这一切都源于祭祀。

“儒”字本意并非后世封建王朝口口相传的有德之人和饱学之士,而是上文提到的“相礼”,也即祭祀之礼。孔子因为经常为人主持“相礼”,且“信而好古、敏而好学”,故而懂得祭祀礼仪最多,五帝三王时期的礼乐也最清楚,出口成章、头头是道,很快成为了当时最著名的“儒者”。

孔子为何选择与“死人”相关的“儒”作为自己的政治主张?

1. 从小生长的环境导致的结果,故而周文王时常念叨在孔子嘴边,经常打着周文王的旗号

春秋时期周王室衰微,导致礼崩乐坏、变革在即。鲁国作为周公的封地,周礼保存良好,有着“周礼尽在鲁”的说法,且西周的典章文物还保存在鲁国,这为孔子痴迷于周制,尤其是周制的祭祀文化创造了条件。

周公作为文王之后的先天优势,使得喜欢正本清源和“正名”的孔子坚信鲁国是传承文王之德的绝佳宝地,恍惚间自己就是周文王的使者。

之后孔子经常念叨着周文王,比如被匡人追杀时,孔子就宣称文王之后的周礼都在他那里;在与师襄子学琴时,孔子学一会儿停一会儿,师襄子非常奇怪,孔子哽咽了一下说从琴声感受到了周文王;临死前回光返照之际,孔子跟弟子说道:周文王等一干古之圣人来接他了。

2.“人死为大”使得孔子体会到了“以情制胜”的政治妙招,故而孔子宣传复古

说完了儒家来源于祭祀这一问题之后,接下来探讨:为何孔子要将与死人相关的祭祀升华到了政治主张呢?

对于贴上群体标签的中华民族而言,如何维护群体稳定的前提下,最大程度发挥群体合力是历朝历代士大夫们操心的大事,即如何建立一种稳定的社会秩序?哪怕社会不进步也好,只要不乱都好说。

孔子因为经常主持祭祀,在祭祀过程中发现:不论是以前的仇家还是漠不关心的路人,只要人一死,他们都安定了下来;倘若祭祀礼仪组织得到位,场面渲染地感天动地,这些仇家路人也能泪如雨下、连连跪拜,这难道不是使得社会秩序稳定的妙招?

故而孔子主张复古、“正名”;嘴里念叨着周文王,打着周文王的旗号,以周文王的传承人自居,想必是想到了“人死为大”和“以情制胜”的妙招了。