在京津冀城市群,一位工程师用高铁车票丈量着家的距离。36岁的李志远将家安在张家口,却每日往返北京工作,用日均6小时的通勤编织出独特的亲情网络。当多数人执着于缩短通勤半径,他却用反向迁徙诠释了当代父亲的责任担当。

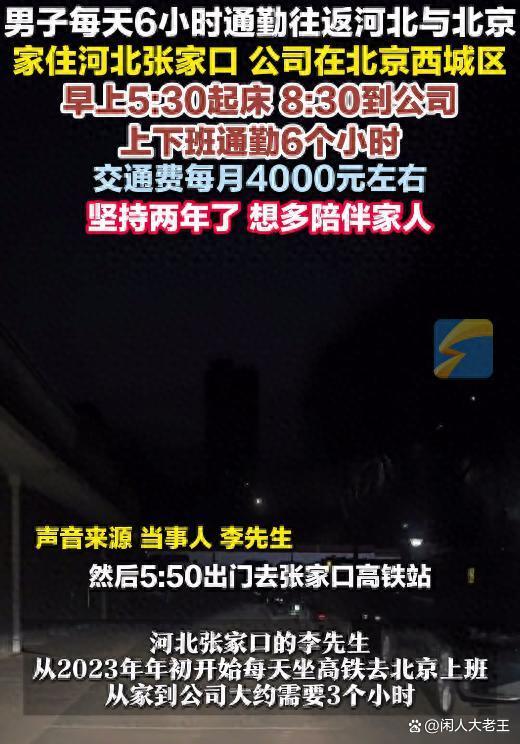

清晨5:30的手机闹铃划破寂静,这位机械工程师已踏上通勤路。首班G7881次高铁载着他穿越燕山山脉,朝阳未升便抵达北京清河站。三年来,他保持着99%的准时打卡率,列车时刻表比自家作息还要精确。"错过6:23这班车,就意味着全天的计划崩盘。"他拍着公文包里的备用车票说。

每月4236元的高铁支出,几乎抵得上北京五环一居室的租金。当同事们在通州租房省时省钱时,他宁愿压缩其他开支。"推开家门看见孩子的书包,比省下两千块更踏实。"这种选择背后,是无数个深夜归家时,轻吻熟睡儿女额头的温柔瞬间。

社会学家将这种现象称为"钟摆式育儿",在京津冀交通圈已非孤例。李志远的通勤手账里,密密麻麻记录着1078次往返行程,累计里程足够绕地球5圈。妻子制作的爱心便当,孩子夹在作业本里的简笔画,构成了他移动办公室里的温情角落。

当996工作制成为热议话题,这种"5+2"生活模式同样值得关注。有网友计算,按照时薪折算,他相当于每日花费千元购买亲子时光。"但亲情不是经济学模型能计算的。"李志远抚摸着车窗上的晨曦,"如果缺席了孩子的童年,才是人生最大的亏损。"

这趟持续三年的通勤旅程,不仅刷新着铁路系统的常旅客数据,更重新定义了当代家庭关系的价值维度。在效率至上的时代,总有人选择用最笨拙的方式守护最珍贵的东西。