近日,合肥某生物科技企业因特殊管理模式引发舆论关注。据《正在新闻》调查,安徽鹿妈妈生物科技有限公司(下称"鹿企")被曝实施全方位行为管控措施,其管理方式在劳动权益领域引发争议。

3月26日,合肥市庐阳区劳动保障监察大队向媒体证实,已对涉事企业启动调查程序。据知情人士透露,监管部门的介入源于网络曝光的企业内部管理细节。记者多次致电该企业未获回应,其官网显示这家主营牙线产品的公司以电梯洗脑式广告著称。

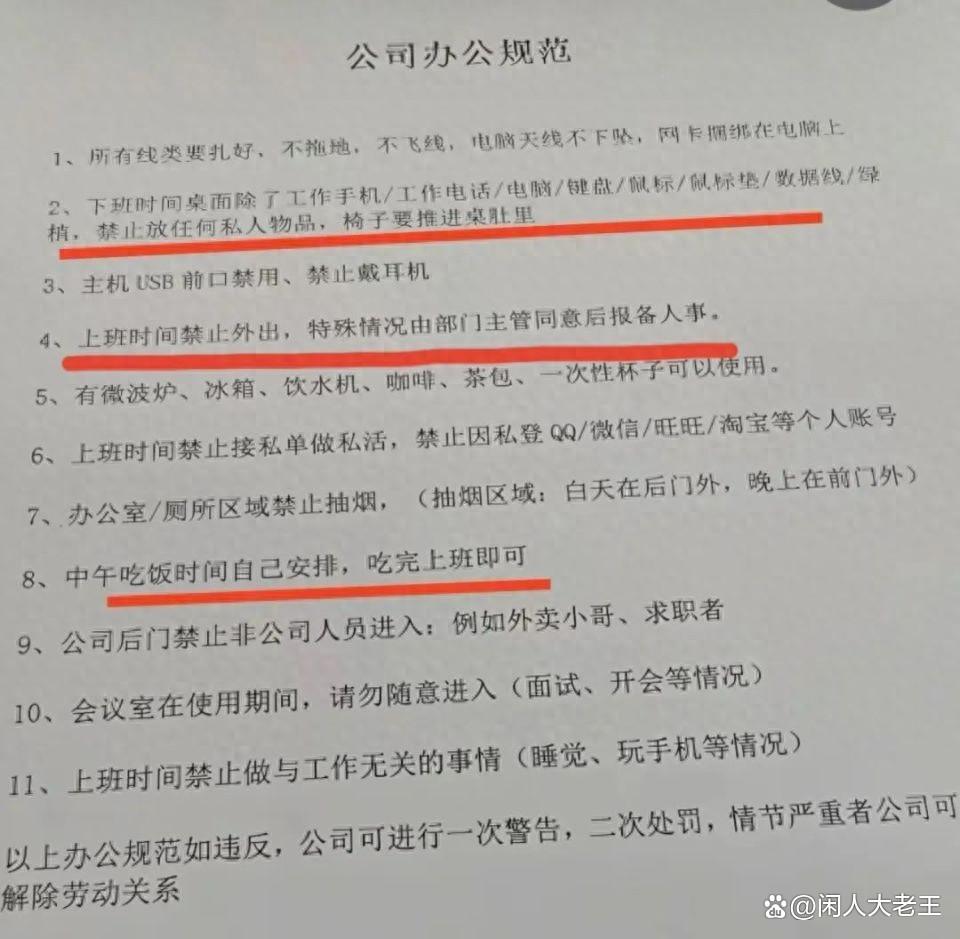

据在职员工刘畅(化名)反映,该企业实行全时段行为监控体系:禁止携带手机进入工作区域、限制工间活动范围、要求午休时段必须在工位用餐等。多位受访员工形容工作状态如同"数字囚徒"——智能手表成为唯一对外联络工具,外出需提交书面申请,甚至会议室座椅摆放误差都将触发清洁处罚。

争议焦点集中在三个方面:其一,工时管理制度涉嫌越界。尽管法定午休时段属于劳动者自由支配时间,但企业要求员工不得离开办公区域,外卖餐食须在工位完成。其二,合同管理存在瑕疵,劳动者反映签约后未获合同文本,试用期社保缴纳缺失。其三,惩戒措施合理性存疑,包括突击考试解雇、卫生打扫处罚等非常规管理手段。

对此,劳动法专家侯士朝指出,现行《劳动法》明确保障劳动者休息自主权,企业若无法证明限制措施与生产经营存在必要关联,其管理行为可能构成对人身自由的违法限制。北京安剑律师事务所周兆成补充道,企业基于办公环境维护制定的用餐规定具有合法性,但全面禁止员工选择就餐场所则可能构成权利侵害。

值得关注的是,涉事企业的管理争议折射出数字经济时代用工管理的新课题。随着智能监控技术的普及,部分企业将"军事化管理"等同于效率提升,却在实践中触碰法律红线。数据显示,2023年全国劳动仲裁案件中,涉及过度行为管控的投诉量同比上升27%,主要集中在科技制造、电商运营等领域。

法律界人士建议,劳动者遭遇类似情况可采取三步维权策略:首先保存考勤记录、处罚通知等证据;其次向工会组织反映情况;最后向劳动监察部门投诉或申请仲裁。目前,合肥劳动监察部门已启动调查程序,事件进展将持续受到社会关注。

这起劳动权益争议案暴露出两个亟待厘清的问题:在数字化转型背景下,企业用工自主权的边界究竟何在?当管理制度与人权保障产生冲突时,如何构建健康可持续的劳资关系?这些问题的解答,将对企业管理创新和劳动者权益保护产生深远影响。

万恶的中国资本家

这样的企业,虽然是极端的例子,但是我们大多数企业管理或多或少都有类似的条款,对于这样的企业,说句不好听的,该关门关门吧,世界离了谁都能存在,企业如此,个人也是如此,不要把自己当神。还有的是,作为普通人也要有点骨气,不要神化一个人,一个企业,没有他们,你未必就没法过日子,在这点上眼光不妨放大点,欧美日韩等人家不也过得好好的么,难道非得我们这样的体制和传统才能在世界立足么?

工人真的很累 ,应该出台摄像头安装法规,各种摄像头监控,这种模式应该禁止

人非圣贤,孰能无过。监控就是要你象圣贤一样,不然就会受到处罚,