466年二月初二,在乙浑政变的七个月后,文明太后冯氏密定大策,反杀了乙浑,随后开始临朝听政。为啥要杀你乙浑呢?因为你乙浑不合时宜地出来抢戏、搅局了。

显祖即位,尊为皇太后。丞相乙浑谋逆,显祖年十二,居于谅暗,太后密定大策,诛浑,遂临朝听政

可为什么冯后能这么轻松地反杀权臣乙浑呢?因为人家冯太后已经逐渐向西汉的吕太后靠拢了,基础好、手段高,朝中遍布同盟者。比如冲在最前面的拓跋丕当时就身居侍中要职。

元丕,世祖擢拜羽林中郎,从驾临江,赐爵兴平子。显祖即位,累迁侍中,丞相乙浑谋反,丕以奏闻,诏丕帅元贺、牛益得收浑,诛之,迁尚书令,改封东阳公

从当初乙浑抽冷子想拿下冯后一党却被拓跋郁率兵逼宫而冯后这次反杀乙浑,乙浑毫无还手之力的情况来看,冯太后在谋定后动的权谋手段上比乙浑高了几个档次。

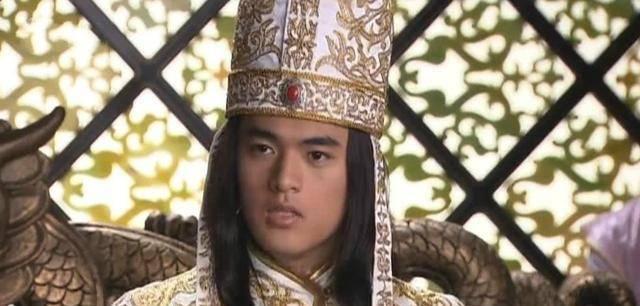

端掉乙浑一党后,冯后风平浪静地主政了一年半,随后又平生变故了。因为在467年八月二十九,小皇帝拓跋弘诞下了皇子拓跋宏,也就是后世大名鼎鼎的孝文帝。冯后为了体面,只好归政给14岁的拓跋弘,自己以皇太后的身份亲自去抚养小皇孙去了。而拓跋弘一上位就表现非常强劲和优秀,对冯后的权力地位产生了巨大的冲击。

戊申,魏主李夫人生子宏。夫人,惠之女也。冯太后自抚养宏;顷之,还政于魏主。魏主始亲国事,勤于为治,赏罚严明,拔清节,黜贪污,于是魏之牧守始有以廉洁著闻者

拓跋弘这孩子手腕和勇气高到什么程度呢?就在诛杀乙浑的五天后,侍中拓跋孔雀和陆丽之子侍中陆定国分别封王,这说明这两人都是冯后的忠实打手,所以才得到这么高级的政治回报。但是,这俩人最后在拓跋弘被冯太后彻底弄死前后,陆定国被贬成了大头兵,而拓跋孔雀则直接被赐死。啥意思呢?说明冯太后这两名亲信被拓跋弘给收买策反了。可见拓跋弘这小子不是一盏省油的灯。

二月庚申,丞相、太原王乙浑谋反伏诛。乙亥,以侍中元孔雀为濮阳王,侍中陆定国为东郡王;辛未,太上皇帝崩···秋七月···濮阳王孔雀有罪赐死;延兴五年,(陆定国)坐事免官爵为兵。

拓跋弘依靠生了皇子凭名义优势拿到主政权后,其实是犯了一个聪明人常犯的错误的,那就是性子太急了、动作太明显了。

他掌权后第一件事就是改元“皇兴”。北魏进入新篇章,改个年号没啥毛病,但你自己瞧瞧这名字取得,皇兴皇兴,这是要皇室兴旺的意思还是振兴皇权的意思呢?结合你后续的表现,你这几乎是让人秒懂你想要摆脱冯后的控制和影响的意思呀!事情还没指不定能办成,口号不能喊得太早了。年轻人,要学会藏拙,要学会给自己和他人留点余地。

拓跋弘你又不是冯后的亲生儿子,你觉得冯后在还政于你的同时,会完全撤掉自己的自保能力或者让你放心大胆地去大展拳脚吗?想一想她为什么要以皇太后之尊去给你儿子当保姆?

关于冯后是怎么占据拓跋宏的抚养权的,史书之中并没有明确记载,但应该是套用了之前常太后的模板。常太后本是拓跋浚的乳母,后扶持拓跋浚上位后被尊为了皇太后,为了牢牢控制权力中枢,应该是又亲自抚养了拓跋浚的儿子拓跋弘,相当于开启了北魏“皇奶奶抚养皇孙”的模板。冯后拿这个拓跋弘自己经历的案例说事,拓跋弘应该是无法反驳的。

其实冯后是相当聪明的,你拓跋弘到了要亲政的年龄和条件了,我不跟你硬来,把明面上的政权还给你,但要把你的接班人控制起来。你若有自知之明,咱们就母慈子孝地好好享受岁月静好;你若翻脸不认人,那咱们就在“未来”两个字上见输赢。

当然,冯后这招以退为进其实是有风险的。因为在古代,小孩子的夭折率是挺高的,要是拓跋宏这个金娃娃没活很长时间,那她就会陷入跟拓跋宏掰手腕的下风。所以,冯后这一招还是挺冒险的。也正因为如此,民间谣传拓跋宏是冯后的私生子。但这种说法背后是漏洞百出的,因为太后寡居期内生子,这是无法容忍的政治丑闻,冯后不会去干这事。而此后冯后多次想废了拓跋宏,也不像一个亲妈对亲儿子的态度。这种谣言大概率是为了讽刺和映射冯后私生活不检点。

冯后退位后,已经憋坏了拓跋弘不断放大招。468年秋九月辛亥,拓跋弘封了自己的亲叔叔拓跋桢为南安王,拓跋长寿为城阳王,拓跋太洛为章武王,拓跋休为安定王。算上乙浑擅权时代被召回平城的五位皇叔,至此拓跋弘身边已经有拓跋新成、拓跋子推、拓跋天赐、拓跋云、拓跋桢、拓跋长寿六位封王级别的皇叔分别处于内都大官、外都大官等重要岗位拱卫皇权了。

冬十月,征阳平王新成、京兆王子推、济阴王小新成(死于467年)、汝阴王天赐、任城王云入朝

拓跋弘的意图很明显,就是把叔叔们都召集到身边来跟后妈打擂台。

469年六月辛未,拓跋弘立皇子拓跋宏为皇太子,但其生母李氏依旧制被杀。这应该是冯后的手笔,我断了你的后路再说。

470年五月,拓跋弘封皇弟拓跋长乐为建昌王继续拱卫自己。冯后继续毫无反应。

九月,柔然南侵,拓跋弘亲征后大捷。

蠕蠕犯塞。九月丙寅,舆驾北伐,诸将俱会于女水,大破虏众

也就是说,这三年多时间内,拓跋弘还是相当意气风发、顺风顺水的。但是一个年轻人一开始走得太顺了,一般都会逐渐把控不好节奏的。此次军功大胜后,拓跋弘觉得自己的声望足够了,于是便主动攻击冯后私生活不检点,杀了冯后的男朋友李弈。

太后行不正,内宠李弈,显祖因事诛之,太后不得意

杀了后妈的男朋友不说,拓跋弘还搞起了株连,把李弈的哥哥李敷、李式还有从弟李显德、妹夫宋叔珍等都给杀了。

敷既见待二世,兄弟亲戚在朝者十有余人。弟弈又有宠于文明太后。李䜣列其隐罪二十余条,显祖大怒,皇兴四年冬,诛敷兄弟,削顺位号为庶人。敷从弟显德、妹夫广平宋叔珍等,皆坐关乱公私,同时伏法

客观而言,刚刚17岁的拓跋弘还是太年轻、太气盛了。你找了几个帮手、打了一个胜仗就觉得自己的基本盘稳了吗?要打击政敌,得徐徐图之,不能一出手就大面积打击。或者你就是感觉自己忍不住了,擒贼先擒王嘛,直接动冯后的本人嘛,你拿冯后的男朋友一家撒气有啥意义呢?除了激化矛盾、打草惊蛇外,毫无意义。

果不其然,不到一年后,冯后就开始反击了。

471年六月,18岁的拓跋弘出巡河西。七月,转道阴山。但八月初一刚回到宫中,就要禅位给他叔父拓跋子推,但群臣各种坚决不同意,最后在二十天后,传位给了四岁的太子拓跋宏。

六月丁未,行幸河西。秋七月丙寅,遂至阴山。八月丁亥,车驾还宫。帝雅薄时务,常有遗世之心,欲禅位于叔父京兆王子推,语在《任城王云传》。群臣固请,帝乃止。丙午,册命太子

尽管拓跋弘突然让位了,但还是以太上皇的身份掌管了一部分权力。

己酉,太上皇帝徙御崇光宫,采椽不斫,土阶而已。国之大事咸以闻

可是大家不觉得虚岁18的拓跋弘就这么让位给四岁的儿子很诡异吗?很明显,这是他那个潜伏四年的后妈对他的报复。因为《魏书.天象志》中就明确记载,拓跋弘是被逼退位的。

四年十月,诛济南王慕容白曜。明年,上迫於太后,传位太子,是为孝文帝

复盘一下冯后逼拓跋弘退位的过程吧!

因为拓跋弘之前表现出来的攻击性太强了,所以冯后趁他出巡的时机布局了政变夺位。等拓跋弘回到平城后,发现他的皇位已经保不住了。于是绝地反击,想一拍两散地把皇位传给叔父拓跋子推。

魏显祖聪睿夙成,刚毅有断;而好黄、老、浮屠之学,每引朝士及沙门共谈玄理,雅薄富贵,常有遗世之心。以叔父中都大官京兆王子推沈雅仁厚,素有时誉,欲禅以帝位

但是冯后党不达目的誓不罢休,皇位必须要传到小太子拓跋宏手里。所以,双方再度你来我往地斗了20天,最后拓跋弘完败,被迫按照冯后的意愿传位给自己的儿子拓跋宏。

拓跋弘让位成定局之后,可是皇位让给谁的问题却一直等到政治大佬时任太尉源贺归朝才开会讨论。

蠕蠕寇边,贺从驾追讨,破之。显祖将传位于京兆王子推,时贺都督诸军屯漠南,乃驰传徵贺。贺既至,乃命公卿议之

但这种大事,谁都不敢率先发言。

王公卿士,莫敢先言

最后是拓跋宏的叔叔任城王拓跋云打破僵局,表态支持把皇位传给皇长子拓跋宏。

陛下方隆太平,临覆四海,岂得上违宗庙,下弃兆民。父子相传,其来久矣。皇魏之兴,未之有革。皇储正统,圣德夙章。陛下必欲割捐尘务,颐神清旷者,冢副之寄,宜绍宝历。若欲舍储,轻移宸极,恐非先圣之意,骇动人情。又,天下是祖宗之天下,而陛下辄改神器,上乖七庙之灵,下长奸乱之道,此是祸福所由,愿深思慎之

这位拓跋云此时都督中外诸军事,中都坐大官,声望极高。本是拓跋弘请过来拱卫皇权的,但显然已经辜负了拓跋弘。

拓跋云,显祖时,拜都督中外诸军事、中都坐大官,听理民讼,甚收时誉

有了拓跋云这位宗室大佬开腔,太尉源贺作为异姓王公中最大咖位的大佬也表态支持皇子继位。

太尉源贺又进曰:陛下今欲外选诸王而禅位于皇叔者,臣恐春秋蒸尝,昭穆有乱,脱万世之后,必有逆飨之讥,深愿思任城之言

但这么一边倒地逼着拓跋弘下不了台,显然不够体面。于是剿灭乙浑的拓跋丕等又带头给台阶,说立皇太子虽然好,但皇太子岁数太小,也需要慎重考虑。啥意思呢?传位儿子肯定是合理的,我们帮你解释你传位给叔叔是担心儿子太小,算是给你台阶下了,千万别跟大家再犟了。

东阳公元丕等进曰:皇太子虽圣德夙彰,然实冲幼。陛下富于春秋,始览机政,普天景仰,率土系心,欲隆独善,不以万物为意,其若宗庙何!其若亿兆何

陆丽的哥哥尚书陆馛更是直接强悍表态:你儿子继位是众望所归,你要是敢传位给你叔叔,我就死给你看。

显祖将禅位于京兆王子推,任城王云、陇西王源贺等并皆固谏。馛抗言曰:皇太子圣德承基,四海属望,不可横议,干国之纪。臣请刎颈殿庭,有死无贰

这位陆馛也是一个政治大佬任选部尚书(后改名吏部尚书,人事部门领导),在去年柔然犯边的时候负责录尚书台并总督后勤事务。所以这番毫不留情的话把拓跋弘的脸色都给气变色了,但又不敢发作,所以又问另一个选部尚书宦官赵黑是什么意见,谁料赵黑也直接表示自己只认皇太子,其他人都是扯淡。总之,把拓跋弘一个人撩在风中独自凌乱。

帝怒,变色;以问宦者选部尚书酒泉赵黑,黑曰:“臣以死奉戴皇太子,不知其他!”帝默然

最后,连德高望重的汉人代表、中书令高允也站出来表态了,按规矩,皇位就得传给皇太子。

中书令高允曰:臣不敢多言,愿陛下上思宗庙托付之重,追念周公抱成王之事

就是这样一场讨论会,让拓跋弘终于清醒过来了,他不是他后妈的对手,满朝文武、功勋大咖全是他后妈的人,自己已经无力反抗了。像极了当年刘邦想废刘盈立刘如意而不得不放弃挣扎的样子。

我们爱皇上,也爱太后,如果非要我们二选一,我们更爱太后一些。所以,拓跋弘就这么灰溜溜地丢掉了皇位。

拓跋弘最后狼狈到了什么程度呢?退位的时候还要主动表彰这些跟自己唱对台戏的好同志,说有他们辅佐自己的儿子,自己就放心了。

久之,帝意乃解,诏曰:“馛,直臣也,其能保吾子乎!"遂以馛为太保,与太尉源贺持节奉皇帝玺绂,传位于高祖

但是,最高权力的争夺是没有这么容易一步到位的。被逼退去皇位的拓跋弘依然能率兵作战,能分封亲信为王爷。军权和人事权都是有一定保留的。比如他就在退位后率军抗击柔然,还封自己的男宠为王。

二月蠕蠕犯塞。太上皇帝次于北郊,诏诸将讨之。虏遁走。其别帅阿大干率千余落来降。东部敕勒叛奔蠕蠕,太上皇帝追之,至石碛,不及而还。壬子,高丽国遣使朝贡。三月,太上皇帝至自北讨。戊辰,以散骑常侍、驸马都尉万安国为大司马、大将军,封安城王

为啥呢?因为北魏皇帝领兵出征是旧制,冯后也不能彻底剥夺拓跋弘这个权力。所以,一直到473年,拓跋弘在军事舞台上都相当活跃,曾多次领兵外征。拓跋弘是想通过频繁的对外作战来保留自己的政治影响力,并慢慢去培植一些亲己势力。可是,在冯后背后掐住其命脉的情况下,拓跋弘在474年开始就很少露面了。

476年,23岁的太上皇拓跋弘终于走到了生命的终点。拓跋弘驾崩,其男宠万安国被赐死,冯后尊为太皇太后,再次临朝称制。

辛未,太上皇帝崩。壬申,大赦,改年。大司马、大将军、安城王万安国坐矫诏杀神部长奚买奴于苑中,赐死。戊寅,征西大将军、安乐王长乐为太尉;尚书左仆射、南平公目辰为司徒,进封宜都王;南部尚书李欣为司空。尊皇太后为太皇太后,临朝称制

关于拓跋弘的死因,史书上没有刻意隐瞒,几乎所有史书都明确表明是冯后所为。

太后不得意,遂害帝。

拓跋弘死后,除了那个封王的男友万安国第一个被弄死外,拓跋子推、李诉、韩颓等明确的太上皇一党也相继被拿下。

至此,35岁的冯后像极了当年的吕后,再次大权独揽。臭小子们,永远别把坐在后院的老太太不当一回事,有些老太太一咳嗽,整个家族都得大感冒一场。

其实我们可以看到,年轻的拓跋弘是一个很有手腕、很有想法、很有胆略、也很有能力的少年英才,但还是那句话,年轻人行事切忌急于求成,在血气方刚的年龄能学会主动放低姿态、认清时势,这才是一种极高的修为。这一点上,拓跋弘不如他的儿子拓跋宏。

拓跋弘的正确做法是学汉武帝摆脱窦漪房那样的去小心试探、不行就撤,然后步步为营地去经营自己的基本盘,要懂得以时间换空间的本质思维。

最后解释一个关键问题,估计有很多人都会疑惑,拓跋弘在被逼退位之后,还多次领兵出征,为什么不借此反攻冯后呢?因为军事永远只是政治的延续或者分支,拓跋弘带兵外战会有人听他的,但是要带兵内战真不一定好使,军官们可能大多都是冯后的人,而且他们的家属也基本上在平城当人质,人家会为你们家的内部矛盾抛妻弃子?

姜还是老的辣,冯后毕竟是老江湖了,举重若轻地把年轻气盛的拓跋弘拿捏得死死的。只是,这一条路原本就是一条不死不休的不归路,所以,拓跋弘下线了,拓跋宏这个皇孙又要接过权斗的接力棒跟他的皇奶奶继续斗了。