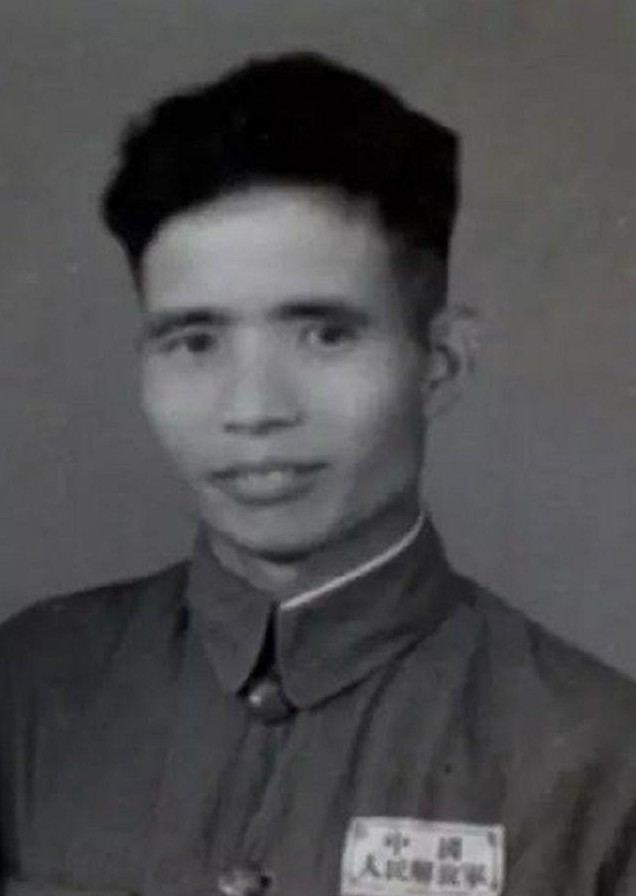

1989年3月的一个阳光明媚的下午,在山西太原的一家医院里,一位80岁的老爷爷,在老婆、孩子们的围绕下,安详又开心地离世了。可没想到,几天后他的葬礼上,竟然出现了一个写着“赠李敏”的花圈。这位过世的老人,其实是伟大领袖毛主席的亲闺女李敏的母亲。你可能会好奇,为啥远在北京的李敏会因为这位老人的离世送上花圈呢?他叫毛泽全,也叫荣珠,还有个别名“王勋”,以前是个不起眼的军需官,负责粮食和草料。

毛泽全小时候过得挺不容易。他1909年出生,爸爸叫毛喜生,和毛主席的爸爸毛顺生是堂兄弟关系。他上面有个哥哥叫毛纯珠,下面还有个弟弟叫毛润珠。因为家里穷,他没得到家人多少疼爱,很小的时候就过继给了没有孩子的叔叔毛贻治。毛泽全小时候家里穷,上不起学,每次看到别的小孩去私塾读书,他心里就特别羡慕。后来解放了,他还跟儿子提起过,说他小时候因为太想读书,还求着家里人用家里的稻米去交学费呢,但家里连吃饭都紧张,哪有多余的稻米给私塾啊。可能就是因为小时候的这种经历,让毛泽全对粮食特别上心。这可能也是他后来一直做后勤工作的原因,因为他知道粮食和生活用品有多重要。

等毛泽全年纪稍长些,他就出去帮人放牛、打工了。那水牛野得很,有次突然发起疯来追他,他吓得拼命跑,差点儿就没命了。而且做长工的日子也不好过,钱没挣到多少,还老被东家为难,专挑那些又苦又累的活儿让他干。但是回到家中,毛泽全也没感受到家的温馨。家里穷,都没怎么读过书,常常填不饱肚子,这样一来,大家的脾气都不好了。毛泽全就被他那容易动怒的大哥揍了好几次。年轻人这样辛苦求学可不是个长久的办法。所以,毛泽全打定主意,要离开老家,去外面找个出路。

其实,毛泽全一直特别羡慕能去省城念书的毛主席。可他家里太穷了,连上个私塾都负担不起,去省城读书更是想都不敢想。不过,好运最终还是降临到了他身上。1925年,毛主席带着妻子杨开慧回到了韶山,办起了一所农民夜校。在那里,他们不光教人识字读书,还传播了许多新鲜的思想和观念。毛泽全受到了这些新思想的启发,心里头想要走出去的愿望变得更加强烈了。1927年4月12号,蒋介石突然不讲信用,撕了国共合作的约定,搞了个“四一二”大叛变。这时候,湖南的军阀许克祥也瞅准机会,闹起了“马日事变”,还把手伸到了韶山那边。韶山冲里头,姓毛的家族成员吓得都跑了,生怕被反动派逮住,毛泽全一家也因此没法在家安稳待着了。

就在这时,毛家有个亲戚在南京国民政府找了个不错的工作。于是,毛泽全就和几个同姓的年轻人一块儿,去找这位堂叔投靠了。提到这个“找到美差”的毛姓叔叔,他可真是个不简单的人。他叫毛岱钟,老爸是个教书的私塾老师,所以他从小就认识字,还会写文章。十五岁那年,毛岱钟考上了长沙的法政学堂,接受了挺新潮的学问。可毕业后,人家却不愿意当官,而是回老家跟老爸一起,继续当起了私塾先生。这位“教书先生”可不简单。毛岱钟学的是新学问,所以他的学生也在不知不觉中受到了新思想的影响,就连毛主席也曾是他的学生。因为毛主席的父亲在土地问题上和别人有过纠纷,所以毛主席就主动找毛岱钟学了半年的法律,最终成功解决了土地纠纷。

因为有了这段师生情谊,毛主席和毛岱钟的关系渐渐变得亲密。后来,毛主席当上了国民政府中央宣传部的代部长,他还顺便提拔了毛岱钟。结果,毛岱钟捞到了这个“美差”,之后步步高升,当上了国民政府监察委员会的专员,协助国民党的大人物于右任。就算后来国共关系恶化,他和毛主席也走上了不同的路,但他的职位还算稳当。他做官一直清清白白,可惜46岁就早早去世了,家里穷得连办葬礼的钱都没有,最后还是靠亲戚们凑钱才把他安葬了。毛泽全离开家乡后,就开始跟着他的堂叔当起了跑腿送信的小助手,日子一长,他也学到了不少门道。可惜啊,好景总是不长,抗日战争一打响没多久,他的堂叔毛岱钟就因病离世了。这样一来,毛泽全的工作也没法继续干了,于是他想起了自己的另一位亲戚,就是大堂哥毛主席。

毛主席比毛泽全年长十六岁,他们小时候没什么来往。不过,等毛主席回到家乡宣扬新观念后,毛泽全就把这位堂哥当成了自己的模范。正是受到这些新观念的影响,他才鼓起勇气,不再留在老家当长工,而是跑到南京去给毛岱钟打工了。1937年,毛泽全打定了主意,他找上了侄儿毛远耀,让毛远耀带着他和堂兄弟毛泽青一起去延安找大哥毛主席。毛远耀是毛主席的堂侄,也是最早投身革命的青年才俊,1928年就加入了共青团,第二年又入了党。这些年,他一直在韶山搞革命,或者去上海做地下工作,立下了不少功劳。那年,毛远耀收到毛主席的消息,赶紧和两位堂叔联系上,然后从南京出发,先到上海集合。

不过上海的情况相当棘手,所以他们转战武汉,去向董必武说明一切。董必武,他原来的名字叫贤琮,是中国共产党的老前辈,武昌起义、五四运动都有他的身影,他还是新文化运动的积极推动者。1920年秋天,董必武和陈潭秋等人在武汉成立了共产党的早期小组,他们热心地向工人和妇女讲解马克思主义。到了1921年,董必武参加了中共的第一次全国代表大会,成了共产党的创立人之一。他还曾加入国民党,两次努力促成国共联手。新中国成立后,他在制定法律方面大显身手,亲自带头制定了像《法院怎么组织法》和《检察院怎么组织法》这样重要的法律。

跟董必武在武汉见过面后,大家伙儿就继续往延安赶路。那时候去延安可不容易,毛家人没法坐车,只能一步步走着去,而且一路上关卡重重,检查得很严。毛泽全他们没办法,只好绕个大圈子,从广西、四川那边绕过去,费了好大劲儿,总算是到了延安。到了延安后,毛泽全就进了中央党校学习,一年时间就学成毕业了。毕业后,毛泽全踏上了职业生涯的新征程。1938年,他完成了学业,并被委以重任,前往安徽投身新四军的工作。那时,正值国共携手抗日的时期,但两党之间那条深深的裂痕依然存在,国民党高层对共产党的合作既不全力也不真诚。当毛泽全被派往安徽的消息传开后,有人竟无端猜测这是毛主席任人唯亲的结果,认为他的职位安排背后有不可告人的秘密。这样一来,毛泽全在工作中就遇到了不少误解和阻碍。为了保护自己和方便工作,毛泽全改用王勋这个名字,继续参与抗日。说到打仗,毛泽全可能不是特别有天赋。但他性格沉稳、不急不躁,还有农民那种精打细算的好习惯,所以被派去负责后勤。在皖南繁昌、南陵、苏中裕华、李堡,还有河南豫东、孟良崮、淮海和渡江这些战役里,毛泽全一直负责后勤,立下了大功。

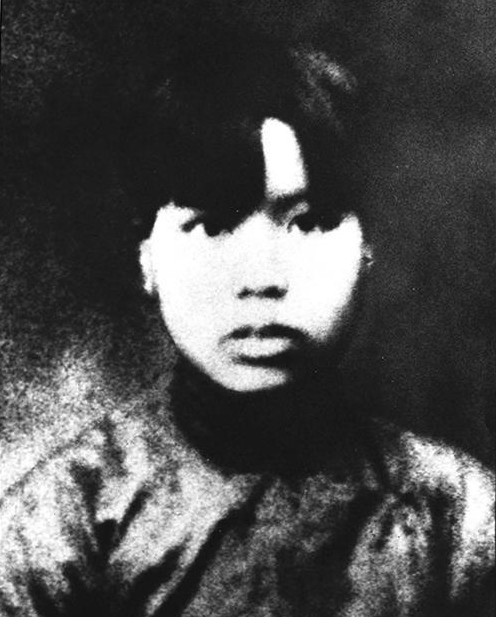

正当革命热潮汹涌之时,毛泽全也悄悄坠入了爱河。1941年,有个叫徐寄萍的上海女孩,一毕业高中,就带着对革命的憧憬,和几个同学一起来到苏北,加入了新四军。她还有两个妹妹,后来也在上海秘密加入了共产党。到了1942年,毛泽全从安徽转战江苏,进了苏中地区的部队,继续干他的后勤工作,在那里他遇到了在供给部当会计的徐寄萍。徐寄萍上过高中,这在以前可是很了不起的学历。毛泽全呢,虽然没正经上过学,但他也认识字,还在党校和抗大进修过,工作经验更是一大把。放那时候,他们俩谈恋爱,真可以说是才子佳人配对。两个有文化、有学问,还对革命特别上心的年轻人,就这么结合了,他们的爱情故事让人羡慕不已。

1943年,毛泽全和徐寄萍成了家。但那时候,徐寄萍还不知道自己老公的真名,一直以为他叫王勋,就是个普通的后勤人员。在解放前,徐寄萍已经给毛泽全生了两个闺女,而且不管多辛苦,都一直无怨无悔地跟着他到处奔波。1950年新中国成立后,毛主席一家因为公务繁忙,临时跟着部队在宁波安顿下来。宁波离徐寄萍的老家上海挺近的,而且她马上就要生孩子了,所以就把她妈妈接过来,想趁这个机会补补身子,全家也能团圆团圆。可徐寄萍没想到的是,三闺女刚出生没几天,毛主席就收到通知,一家老小又匆匆忙忙搬去了南京。等一家人到了南京后,徐寄萍这才晓得,原来她老公“王勋”的真名叫毛泽全。又过了好几个月,徐寄萍惊讶地发现,自己的丈夫竟然是毛主席的亲堂弟。而这个堂弟,这么多年来一直默默无闻地在后勤岗位上奉献着。

1952年,毛泽全一家去了中南海,见到了毛主席。当毛主席知道了徐寄萍家里的事情后,笑着说他家是“干革命的家庭”。到了1954年,毛泽全的妈妈也被接到了北京,他们全家又一次见到了毛主席。再到1956年,他们全家又被邀请到中南海,不过这次毛主席是想问问他们农业社的情况。1957年秋天,毛泽全被安排去了内蒙古,出发前,他怕主席担心,就没跟主席当面道别。等快到集宁的时候,他才给主席打了电话,还向主席要了一张照片留作纪念。

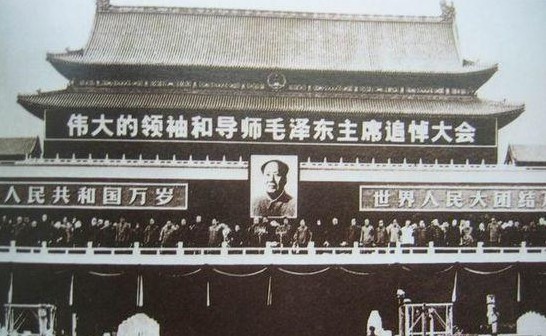

这俩堂兄弟再次碰面,没想到是在毛主席的葬礼上。1976年9月9日那天,毛主席离开了我们,全国上下都沉浸在哀伤之中。毛泽全得知这个消息,赶紧向上级报告,过了几天,全家人就搬去北京了。参加完主席的葬礼,他心里太难过,结果生了一场大病。

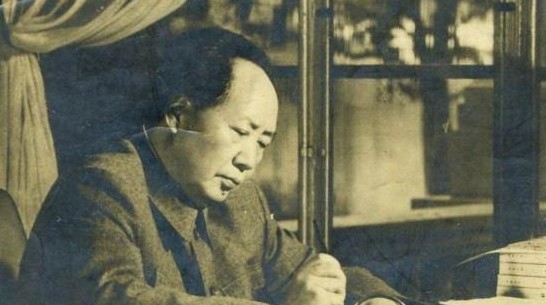

毛泽全一辈子清清白白,很大程度上是因为受到了两个人的重要影响。一个是毛岱钟,他帮毛泽全找到了第一份正经工作,而且他自己也很清廉,这对毛泽全影响很大。另一个,也是最关键的人物,就是毛主席。新中国成立后,韶山的乡亲们不断给毛主席写信,有的还直接跑到北京,想占点小便宜。毛主席一年到头能收到两百多封信呢。但他分得清公私,从不满足亲友乡亲的各种要求。不过,每当有老乡来北京,他都会自掏腰包,送布送粮。要是碰到特别困难的乡亲或者烈士家属,他还会直接寄钱过去,差不多三百块。要知道,那时候普通人一个月工资才几十块。

不过,毛泽全和他们可不一样。毛主席曾对身边的人讲过,毛泽全能得到那份工作,是因为他真心实意地为革命出力,为人民办事。他还盼着乡亲们能向毛泽全看齐,学习他们那种“革命是靠组织和自己打拼出来的”精神。毛泽全从不向毛主席张口要东西,这位做了一辈子后勤保障的老军需深知国家艰难,也特别认同毛主席公私分明的做法。他和徐寄萍一共有六个孩子,这些孩子有的参军入伍,有的做了教师,还有的投身科研,但没有一个不是靠自己打拼得来的饭碗。毛泽全在孩子还小的时候就告诫他们,别指望靠毛主席,也别依赖别人。“你们要依靠组织,靠自己努力进步!”这句话,孩子们一直铭记在心。毛泽全的大闺女毛远慧小时候在北京的职工子弟学校上学,别的同学放学后都是坐车回家,可她每天都能看到老爸骑着自行车来接。那时候还年幼的毛远慧心里觉得不太平衡,有次还跟老爸撒娇,想让老爸也开车来接自己。但毛泽全反问她:“你咋不跟同学们比比学习呢?”从那以后,毛远慧就再也没提过这事儿。

毛远慧从没向旁人提起过自己和主席沾亲带故,家里人也不希望她声张。后来,她考入了中国科学技术大学,毕业后在中电科技集团第十三研究所做起了科研工作,全是凭自己的本事。那时候,她的堂哥毛远新在沈阳军区担任政委,单位里有人想让毛远慧去“拉拉关系”,但毛远慧果断拒绝了,她说:“我们家可不兴靠关系那一套!”毛泽全有个四闺女,名叫毛远敏,她参军后被分配到了山西的一家医院。她曾想让父亲帮忙“拉拉关系”,好让她有机会上军医大学,但也被父亲回绝了。毛泽全的儿子毛远建,十六岁那年就决定去当兵了,地点是遥远的新疆边境,那边天气很差,日子也不好过。妻子徐寄萍心里其实很不乐意让儿子去那种地方。就在这时,有个老战友提出可以让毛远建转去条件好得多的西安。徐寄萍犹豫了好大一会儿,最终还是摇了摇头说:“咱家孩子跟别人家孩子有啥不一样呢?别人能去,他也一样能去!”

毛远建当兵后不幸患上了阑尾炎,动了刀子,身子骨弱得很,还没啥好东西补一补。有位家长来探亲时,看到这情况就对徐寄萍说:“咋不给孩子弄点好吃的补补呢!”徐寄萍和闺女们心疼毛远建,连忙寄了些营养品还有信过去,结果却被毛泽全给说了,他说儿子得靠自己,不能老指望着家里,得靠组织才行。毛泽全有三个闺女,一个做了教书先生,另外两个考上了大学,还继续读了研究生,全都是凭自己的本事,没靠家里。好多人跟她们打交道挺久了,压根不知道她们跟毛主席是近亲。毛泽全能这么做,也是因为受了毛主席的影响。

毛主席有个堂弟叫毛泽青,他在地方上工作,是个小领导。不过,在解放前,他是他们堂兄弟里头第一个跑到延安去的。跟毛泽全一样,为了不让别人晓得他和毛主席的关系,他用了个假名,叫毛万才。解放后,他就在医院里管账了。有一次,毛泽青买了毯子、大衣还有手表,结果莫名被人家说是贪污来的。毛泽青没办法,只好拿出证据,说明这些衣物和手表的钱都是毛主席给的,大家这才明白他们俩的关系。后来毛泽青走了,家里日子不好过,他的妻子为了养家糊口,还得去做环卫工人。

毛主席的兄弟姐妹和堂兄弟们,除了小时候就不幸去世的和在战场上英勇牺牲的,剩下的几位几乎没有享受到什么“大官和好待遇”。除了年纪最小的毛泽青,解放之后还活着的毛泽荣和毛泽连,他们一辈子都留在了家乡韶山冲。毛主席有个三弟叫毛泽覃,29岁那年,他为了救战友,在瑞金英勇牺牲了。他的妻子是贺子珍的妹妹,他们还有个儿子,名字叫毛岸成。毛岸成这个人,为了不让别人知道他是毛主席的亲人,也像他的叔叔们那样改了名字,跟着妈妈姓贺,用了个假名叫贺麓成。他是个导弹方面的专家,从上海交通大学毕业后就开始研究导弹。在单位里,他从来不提爸妈的名字,只说他们已经不在了。后来,他的堂妹李敏要结婚,本想请他来,但因为他工作太忙,电话都打不通,最后也就没请成。一直到1983年,国家给毛泽覃定为烈士时,他的同事们才知道贺麓成和毛主席的关系呢。

毛主席说过:“我身为国家主席,不能只管自家人的事,国家的大事更要放在心上。”因为这话,毛主席的好几位近亲属,都是自力更生,靠自己的本事过日子,从不靠着“毛主席家人的名头”来讨方便。毛主席有个堂弟叫毛泽连,他有个姐姐叫毛泽建,是位英雄烈士。毛泽连小时候还参加过儿童团,后来因为被国民党追捕,眼睛受了伤,成了残疾人。新中国成立后,毛主席想让他去北京治眼睛,但那时候,他的一只眼睛已经不行了。医生说,如果把这只坏掉的眼球摘掉,换个假眼,会好看很多。不过,毛泽连怕花钱,就没让医生装假眼,只是把坏掉的眼球摘了就算了。

毛泽连每次想来北京看望亲人,都会先写信给毛主席,求得他的同意。后来,他在干农活时不小心摔伤了腿,想去北京治疗,但被毛主席劝了下来。他体谅毛主席的不易,之后就没再提过什么要求。那段日子,他们家里连饭都经常不够吃。毛主席多年来一直挂念着这位堂兄,不时地寄些稿费过去接济。直到毛主席自己身体不好了,才告诉女儿李敏:“老家还有个堂叔,日子过得紧巴巴的。”不论是干了一辈子军需保障工作的毛泽全,还是当了一辈子庄稼汉的毛泽连,毛主席都没给他们多少特殊照顾。他们俩都坚守着“做个普通人”的想法,一辈子都“靠单位,靠自己”,从来不“靠亲人,靠门路”。

不得不说,毛主席作为榜样,影响力真的很大。他晚年时,还会帮助身边经济困难的同事。不论是长期在党内工作的毛泽全、毛远耀,还是已经离世的毛泽建、毛泽民,或者是一生都当普通农民的毛泽连、毛泽荣,他们的生活、工作和结局,有的辉煌,有的平淡,但都体现了毛主席这位伟大人物榜样的力量——不追求虚荣,实实在在做事,做该做的事,过简单日子。