在清代的宗室封爵体系中,“铁帽子王”是一种独具特色的封爵类型,其显著特征为亲王或郡王的爵位能够世袭罔替。有清一代,获封亲王与郡王的宗室成员约两百余人,然而,“铁帽子王”却极为罕见,仅有12位。由此引发思考,除这12位“铁帽子王”外,其余宗室王公在爵位承袭时,是否均遵循降级承袭的规则?

答案为否。近期,御史于研读《啸亭杂录》时,留意到如下记载:“纯皇帝深切眷顾宗亲,故而特意区分并确定军功、恩封之例,凡有功劳者,无论王爵或贝勒,皆可世袭罔替。”由此可见,在宗室王公体系内,理应存在诸如“铁贝勒”“铁贝子”之类的爵称。

既已涉及宗室封爵之议题,御史便再次与诸君详尽阐述此领域之相关内容。

【宗室爵位的出现和制度的完善】

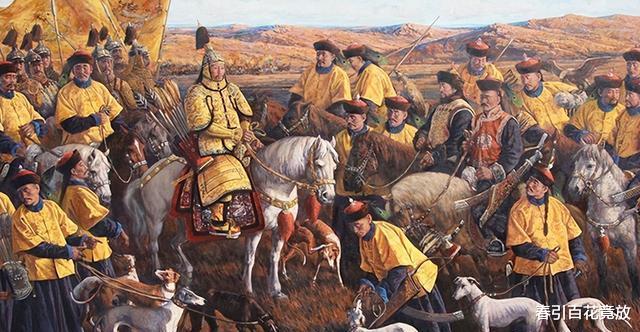

努尔哈赤凭借十三副铠甲举兵起事,于整合女真部落进而创立后金政权的历程中,针对子侄的分封举措较为简约,并未在等级层面加以细致区分。彼时,努尔哈赤将贝勒这一宗室贵族中的最高等级,赐予在军事方面功勋显著的子侄。

在天命王朝的后期阶段,存在着被尊称为“八大贝勒”的八位重要人物。他们分别是代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极,还有济尔哈朗。关于其中两位,一说为多尔衮与多铎,另有说法认为其中之一为阿济格,此外还有岳托。

在八大贝勒体系内,存在着明确的等级差异。代善、阿敏、莽古尔泰与皇太极,凭借其在政治、军事或其他关键领域的突出地位与影响力,被尊称为“大贝勒”;与之相对,多尔衮、济尔哈朗、多铎以及岳托四人,因在当时各方面的表现与成就稍逊一筹,仅获“贝勒”之称。

在大贝勒与贝勒层级之下,彼时尚无其他爵位封授之制。至皇太极改元称帝,建立大清政权之崇德元年,宗室分封的全新制度得以颁行。该制度将宗室爵位明确划分为十二等级,依次为亲王、郡王、贝勒、贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军以及奉恩将军。

新的爵位制度一经颁布,宗室王公的等级划分进一步精细化,身份地位的差异得以显著区分。其中,明确将亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公及辅国公这六类爵位划定为 “入八分” 范畴;与之相对,其余爵位则归属于 “不入八分” 类别。

在清代服饰规制体系中,入八分王公与不入八分王公呈现出显著差异。入八分王公于冠饰上,以宝石顶为标志,身着绣有四团龙图案的补服;而不入八分王公,其冠顶则为珊瑚材质,且各自依据相应等级规范,着以匹配身份的服饰。

在宗室爵位体系中,位列最末两级的奉国将军,其品级对应武职正三品;而奉恩将军,则等同于武职正四品。实际上,此二者虽拥有宗室之名,然而从本质而言,与普通职官并无显著差异。

【宗室爵位的承袭办法的几次更定】

皇太极于构建全新的宗室爵位体系之际,亦对相应的承袭方式予以明确厘定。在清军入关之前直至顺治时期,彼时制度规范为:亲王之嫡长子,即嫡福晋所诞之子,可获封世子,进而承袭亲王爵位。

亲王嫡福晋所育除世子外之诸子,亦属嫡子身份,其承袭爵位时,依制降等,受封郡王。亲王侧福晋所诞之子,获封辅国公;而庶子则被授予辅国将军之位。同理,郡王及以下各等爵位,均依亲王分封之例,遵循相应规制进行封授。

清初,宗室分封大体依循明代旧制。彼时,宗室子弟所享特权颇为优渥。例如,若亲王育有十位嫡子,依据制度,其一子可承袭亲王爵位,其余九子则能获封郡王爵位。

清朝初期,开国诸王皆享有世袭罔替之特权,彼时尚无“铁帽子王”这一称谓。至康熙中期,鉴于宗室人口呈繁衍之势,朝廷遂颁行全新的承袭制度。

此次变动幅度较为显著。就亲王爵位传承规制而言,除嫡长子获封世子之外,其余诸子,无论嫡出或庶出,皆被册封为不入八分辅国公。至于郡王、贝勒、贝子等爵位,均依照亲王爵位传承的既定范例,按等级递降承袭。

康熙皇帝出于提升宗室王公群体素养之考量,颁行定制:凡应行封爵者,均需参与特定考试,考核范畴涵盖骑射与翻译两项。唯有考试成绩达优等者,方可获封相应爵位;若成绩未臻理想,则酌情降等授爵。

康熙帝此次改革后,宗室王公爵位承袭制度呈现显著变化。除亲王与郡王明确施行世袭罔替外,其余爵位大体遵循降等承袭原则。其中,贝勒及以下爵位,递降至辅国公;不入八分辅国公及更低爵位,则递降至奉恩将军,至此方行世袭罔替之制。

值得注意的是,在康熙统治时期所颁布的承袭制度规范里,并未对军功封爵与恩荫封爵作出区分。这意味着,无论是基于军功而获封,抑或是凭借恩荫而受封者,均遵循全新的标准来执行。

乾隆帝御极期间,对宗室爵位承袭之制予以变革。彼时,乾隆帝考量到,无论因军功获封抑或蒙恩受封的宗室爵位,一概遵循降级承袭之规,此制似有欠妥之处;然而,若亲王、郡王爵位全然不降级承袭,又未免待遇过优。基于此,乾隆帝遂颁行新的宗室爵位承袭举措。

乾隆四十三年,乾隆帝为睿亲王多尔衮昭雪,复其亲王爵位。与此同时,对开国诸王之封爵制度予以明确,规定其为世袭罔替。与之相对,对于恩封所得之亲王、郡王爵位,则实施降级承袭之制。自此,“铁帽子王”这一具有特定历史内涵的称谓,方具备确切且规范的指代,于清朝封爵体系中正式确立。

在封建爵位制度中,降级承袭并非毫无保留地将爵位降至极低程度。具体而言,亲王爵位递降后,止于镇国公;郡王递降后,止于辅国公;贝勒递降则止于不入八分镇国公;贝子递降后,止于不入八分辅国公;镇国公递降后,转化为镇国将军;辅国公递降后,转变为辅国将军。值得注意的是,历经上述递降过程后,这些爵位均获得世袭罔替之特权,以保障家族爵位传承的稳定性与延续性。

与此同时,相关制度明确规定,对于在开国立业过程中建有卓越功勋的贝勒、贝子,亦赋予其世袭罔替之特权。以杜度、彰泰等贝勒为例,他们皆于王朝开创之际立下不世之功,故而获许其爵位世代相袭、永不更替。至此,清代宗室爵位承袭制度正式确立,成为定制。