文|思春秋

编辑|思春秋

北京798艺术区的华为旗舰店里,最新款折叠屏手机在聚光灯下缓缓旋转,7499元的价签在玻璃展柜上折射出冷冽的光泽。这个被余承东称为"开启全民折叠时代"的产品,此刻正遭遇着冰火两重天的舆论审视。当我们撕开价格争议的表象,看到的是一场关于国产高端化道路的深层博弈。

价格公布当晚,社交媒体上演了魔幻现实的一幕。内蒙古牧民在直播间质问"草原上多少只羊能换这台手机",深圳科技博主却盛赞"这是国产供应链的里程碑之作"。这种割裂的舆论场,恰似中国消费市场升级阵痛的缩影——月薪三千的打工族与年入百万的精英阶层,在同一个网络空间里进行着价值认知的激烈碰撞。

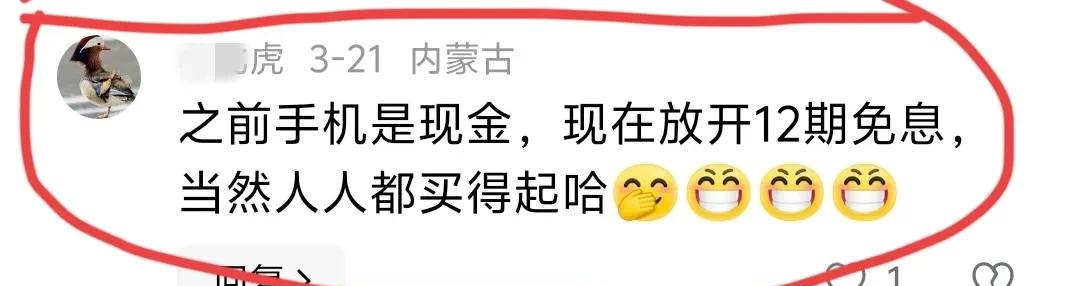

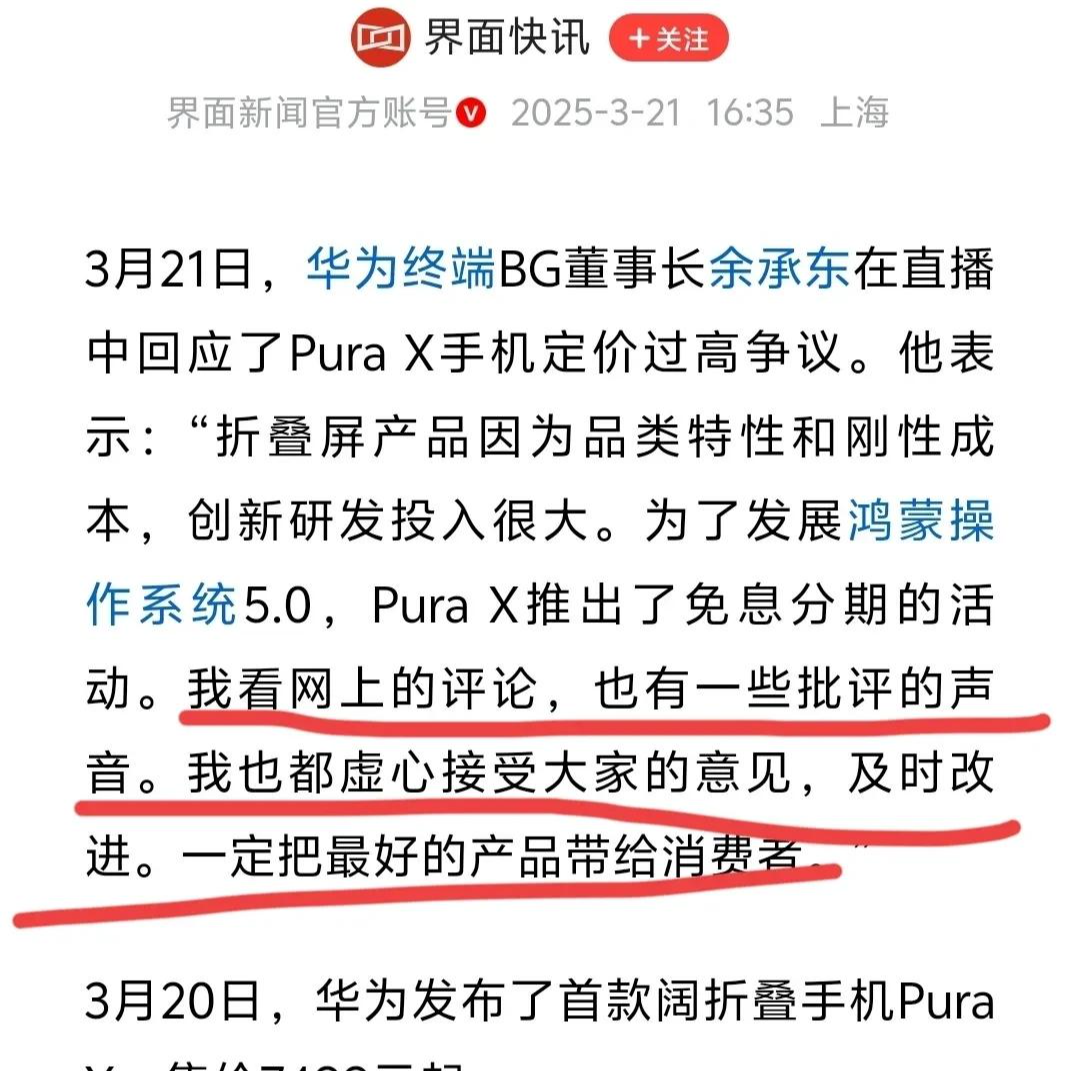

细究网友的愤怒核心,"人人买得起"的营销话术成了众矢之的。在郑州富士康流水线工作的李师傅算了一笔账:免息分期看似降低了门槛,但24期月供312元,相当于他每天要为此少抽两包烟。这种"普惠"背后的消费主义陷阱,刺痛了月均支配收入仅3000元的六亿人群的神经。而江苏网友提及的"相同技术不同定价",则揭开了行业暗战的冰山一角。数据显示,采用相似铰链技术的某品牌折叠屏,售价足足低了1600元,这差价足以支付普通家庭半年宽带费。

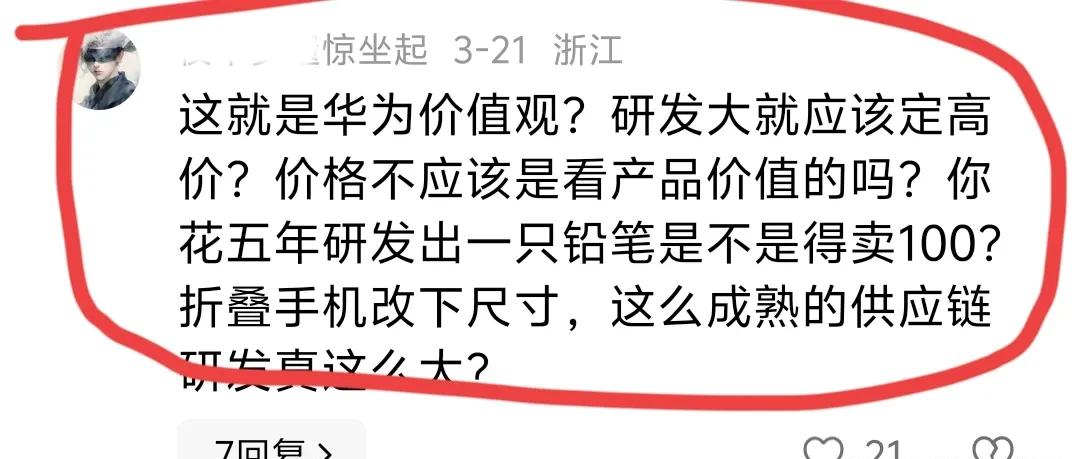

价格争议背后是更深层的消费认知错位。华为研发投入占年收入22.4%的亮眼数据,在菜市场大妈眼里不过是"卖得贵的借口";攻克了100多项折叠屏专利的技术突破,抵不过浙江网友"铅笔论"的朴素质疑。这种认知鸿沟,暴露出国产高端品牌建设中的致命软肋——如何让技术创新转化为大众可感知的价值认同?

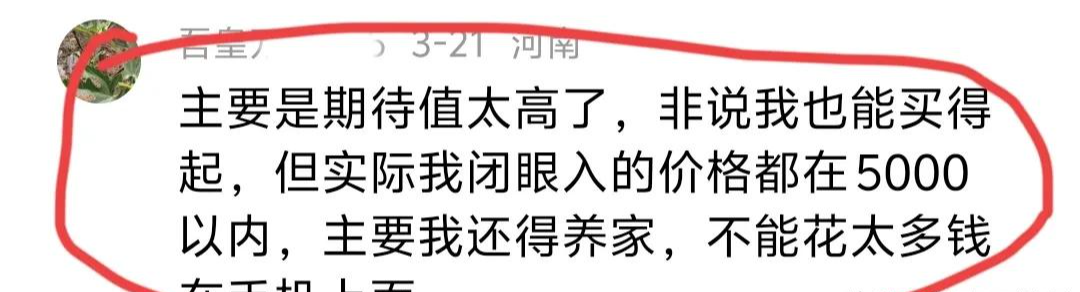

在东莞电子元件厂车间,工人们边组装折叠屏边议论:"我们亲手做的手机,自己却买不起。"这种黑色幽默折射出产业升级的残酷现实:中国制造正在突破技术天花板,但消费市场尚未做好接纳高端定价的心理准备。湖北网友"脱离群众"的批评,本质上是对国产品牌角色期待的错位——人们既希望华为能做抗衡苹果的科技先锋,又期盼其保持"国民手机"的亲民底色。

余承东的免息分期策略,看似是向市场的妥协,实则暴露了高端化进程中的战略焦虑。分期付款创造的"消费幻觉",短期内或许能提升销量,但长远来看可能稀释品牌价值。就像奢侈品店从不提供花呗服务,真正的高端认同需要建立在价值共鸣而非支付手段之上。广东网友呼唤的"性价比机型",恰恰印证了这种策略的尴尬——当品牌试图脚踏高端与普惠两条船时,往往会导致核心用户群的认知混乱。

这场定价风波恰逢中国手机市场进入"折叠元年"。Counterpoint数据显示,2023年折叠屏销量同比增长112%,但渗透率仍不足3%。华为的激进定价,实则是对增量市场的豪赌。但值得警惕的是,当技术红利被过度转化为品牌溢价,可能重蹈某国产汽车品牌"技术领先却失守市场"的覆辙。毕竟在折叠屏赛道,技术迭代速度正在超越消费者换机周期。

站在王府井步行街的天桥上俯瞰,年轻人们握着各色折叠屏手机匆匆而过。这些展开不足8英寸的设备,折叠着中国制造业的雄心,也折叠着普通消费者的期待。华为的困局提醒我们:国产高端化不仅是技术突围,更是场需要兼顾商业理性与情感共鸣的认知革命。当有一天,工薪族能坦然接受国产手机卖出奢侈品价格,或许才是中国制造真正登顶的时刻。