文|思春秋

编辑|思春秋

发布会现场的聚光灯下,我盯着手中这台华为Pura X折叠屏手机,金属铰链在指尖开合的阻尼感异常真实。余承东那句"人人都能买得起"的余音仍在耳畔,但掌心这台售价相当于我两个月工资的科技产物,却让这句承诺显得格外虚幻。

当16:10比例的阔型屏首次亮起时,确实能感受到华为的巧思。不同于传统折叠屏的修长比例,这种接近纸质书的显示形态,在阅读PDF文档时的确能多显示两行文字。但当我尝试在3.5英寸外屏上输入支付密码时,指尖在微缩键盘上的局促感,瞬间将科技感打回现实——这或许就是高端科技产品必然伴随的妥协艺术。

参数表上的数字令人目眩:2500nit峰值亮度足够照亮地铁隧道,红枫原色摄像头能捕捉晚霞最细腻的渐变层次,玄武水滴铰链让折叠动作如德芙般丝滑。可当视线扫过价格栏,7499元的起售价像盆冷水浇醒所有幻想。这让我想起三年前抢购Mate40时的热血,彼时5499元的价格虽不便宜,但至少还在"咬牙可及"的范围。

华为展厅里,穿着定制西装的销售顾问正娴熟演示AI视觉交互:"小艺不仅能识别画面中的花卉品种,还能根据穿搭推荐口红颜色。"围观人群发出阵阵惊叹,却鲜有人询问价格。这种场景与隔壁小米之家形成鲜明对比——那里挤满了比对参数、计算优惠的年轻学生。两个品牌,俨然划出不同的消费结界。

在星巴克偶遇的数码博主阿Ken一语道破天机:"华为现在玩的是心理定价策略,12期免息把七千多拆成月供625,就像把劳斯莱斯幻影标价日租999。"这种消费心理的精准拿捏,让Pura X在预售阶段就登上京东高端机销量榜,但社交平台上的"赛博乞丐"话题也在同步发酵——有网友自嘲"需要众筹20个朋友才能买得起"。

不可否认华为在技术整合上的功力。当我用Pura X的3.5倍光学变焦捕捉三百米外的广告牌时,细节清晰得能看清防伪水印;天通卫星通信在深山徒步时确实能救命。但问题在于,这些尖端功能对都市上班族来说,是否值得用三个月房租来换取?就像展厅里那位宝妈嘀咕的:"我更需要拍清孩子笑脸的手机,而不是能拍月亮的望远镜。"

对比友商动态更显魔幻现实。就在Pura X发布前三天,某国产厂商放出三折屏工程机视频,评论区最高赞却是"求求别超过五千"。这种集体焦虑背后,是2023年全国居民人均可支配收入39218元的冰冷现实。当科技旗舰价格逼近万元关口,所谓"黑科技"正在异化成阶层符号——就像我司总监新换的Mate X5,与其说是通讯工具,不如说是会议室里的权力图腾。

值得玩味的是华为产品线的断层。曾经扛起销量大旗的nova系列逐渐边缘化,畅享系列在千元机市场节节败退,如今华为商城首页已被均价六千以上的机型占据。这种战略收缩让忠实花粉陷入两难:邻居王叔的Mate20Pro已战损成"伊拉克成色",但看着Pura X的价格标签,他最终转向了荣耀Magic6。

发布会后与行业分析师老陈的对话发人深省:"华为在折叠屏赛道已完成七代技术迭代,成本理应下降30%以上,但Pura X定价反而比前代高出15%。"这背后的商业逻辑,或许藏在那份显示高端机型毛利率突破40%的财报里。当技术突破成为涨价理由,科技普惠便成了橱窗里的展示品。

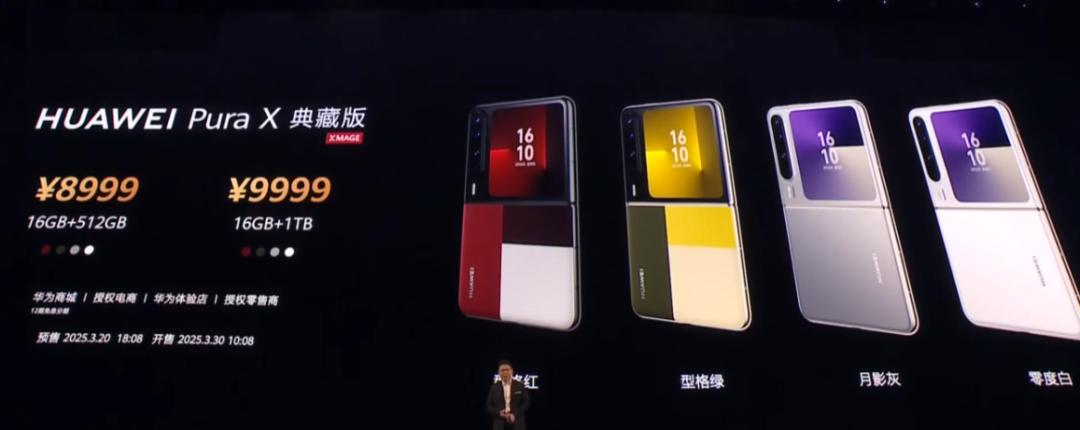

深夜刷到数码论坛的热帖,楼主晒出Pura X典藏版开箱视频,弹幕飘过"富哥V50"的调侃。这种割裂的舆论场,恰是当前消费升级困境的缩影。想起余承东在采访中说的"要做出让普通人骄傲的产品",此刻却品出别样滋味——当产品价格超出承受范围,这份骄傲是否终将变成仰望?

站在华强北熙攘的街头,玻璃橱窗里Pura X的广告片仍在循环播放。画面里刘亦菲优雅展开手机,身后是流光溢彩的城市天际线。而现实中的打工人,正在隔壁档口对比着二手机价格。这道横亘在科技理想与消费现实之间的鸿沟,或许才是"人人都能买得起"这个命题最真实的注解。