文|思春秋

编辑|思春秋

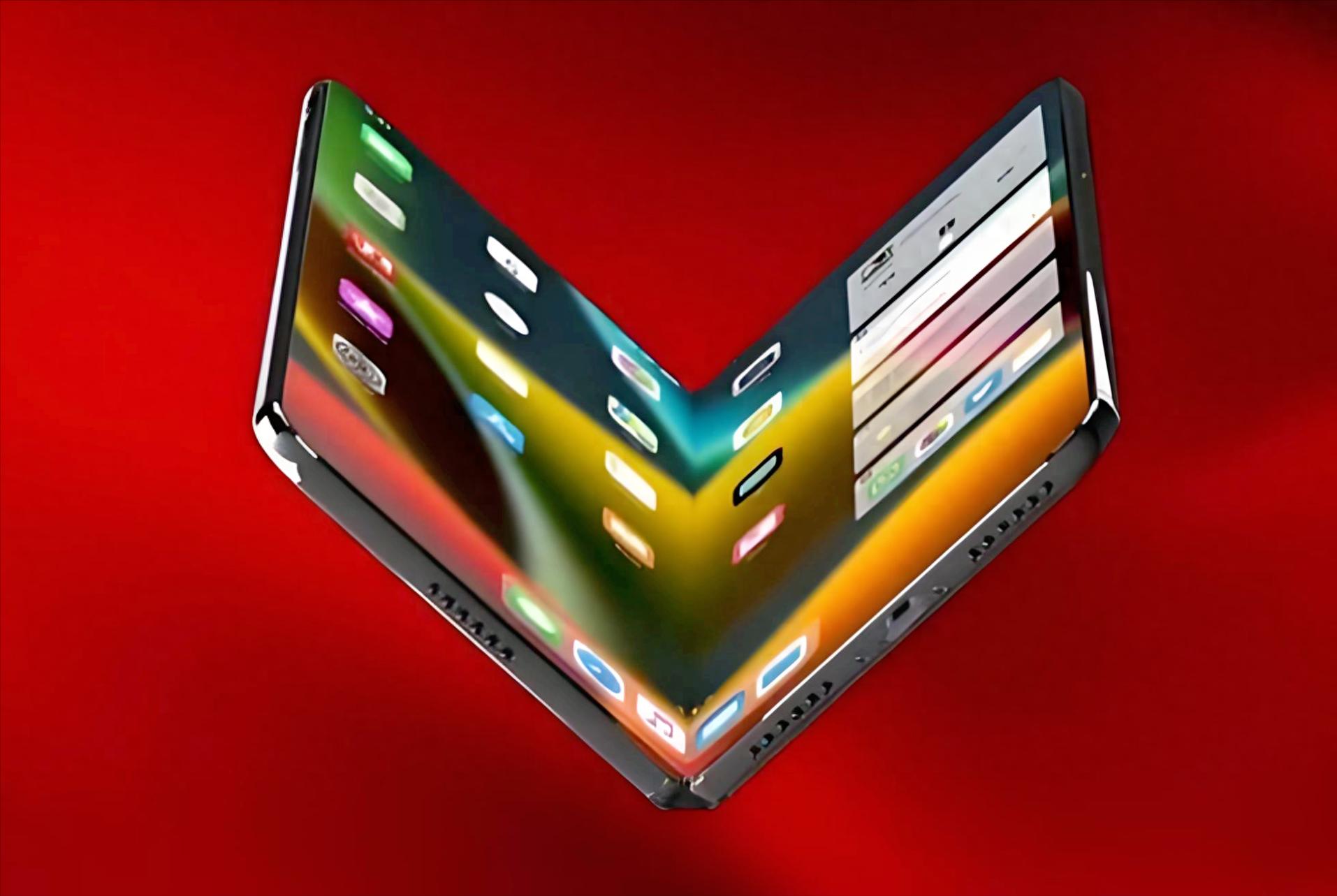

当三星第五代折叠屏手机的折痕在显微镜下依然清晰可见,当华为Mate X6的用户仍在抱怨外屏比例失衡,库克实验室里的工程师们正在把玩一件颠覆认知的原型机——展开后是7.8英寸的类iPad屏幕,合拢后竟与现款iPhone 15 Pro Max的尺寸完美重合。这或许解释了为何苹果蛰伏八年,直到2026年才决定亮出折叠屏底牌。

在巴塞罗那MWC展台的角落,一位前苹果供应链工程师向我透露,这款代号"Origami"的设备藏着两个致命武器:其一是4:3的黄金比例,这个看似复古的数字实则是经过238次人体工学实验的结果。当我们将市面主流折叠屏展开成20:9的"面条屏"时,苹果选择回归到iPad Pro的视觉逻辑——电子书阅读时能完整显示两页PDF,视频会议时参会者头像不再挤成"地铁早高峰",更重要的是,它能直接调用200万款未经修改的iPad应用。

但真正的革命藏在铰链转轴里。富士康流出的测试样机显示,苹果采用了"液态金属+碳纤维"的复合结构,这让折叠寿命突破50万次大关。更精妙的是转轴内部集成的微型传感器阵列,能在开合瞬间自动调整屏幕张力,实现"折痕消失术"。某次保密会议上,工程团队曾用"打开精装书的内页褶皱"来比喻这种技术突破——不是消灭物理形变,而是让肉眼难以察觉。

系统层面的博弈同样精彩。iOS 20特别版的代码库显示,苹果创造性地引入了"形态感知框架"。当设备展开超过130度时,系统自动切换至平板模式,Dock栏从底部升起的速度比现款iPad快0.3秒;合拢至75度以下,立即收缩为手机界面,这个过程伴随着触觉引擎的细微震动,如同数码时代的翻书触感。这种无缝切换的代价是电池续航:在原型机压力测试中,持续分屏办公仅能维持6.2小时,比iPad mini还少23%。

价格或许是更残酷的现实。供应链成本分析显示,仅那块由三星独家供应的超微褶皱OLED屏,单件成本就达680美元——这已经超过现款iPhone 15 Pro Max整机成本的60%。加上特制的铰链结构和A18X芯片,最终售价很可能触及2499美元红线。这让人不禁想起2017年iPhone X发布时的定价恐慌,但不同的是,如今全球经济下行周期撞上消费电子寒冬,库克这次要说服的不是科技极客,而是那些握着iPhone 15犹豫是否换机的普通用户。

更深层的矛盾在于产品定位的撕裂。在苹果内部流传着一份争议性备忘录:"我们究竟在制造能折叠的iPhone,还是能通话的iPad?"这种身份焦虑体现在硬件设计的每个细节:为了保持合拢时的握持感,摄像头模组被压缩到12mm厚度,牺牲了潜望式长焦功能;展开状态下MagSafe充电接口的位置尴尬,竖屏观影时总会遮挡右下角画面。更棘手的是应用生态——虽然能直接运行iPad应用,但未经适配的控件布局在7.8英寸屏上显得支离破碎,就像把IMAX银幕裁切成手机壁纸。

站在纽约第五大道的苹果旗舰店前,我看着橱窗里陈列的历代iPhone,忽然意识到折叠屏战略的本质是一场豪赌。赌的是人们愿意为形态革新支付溢价,赌的是移动办公场景能撑起第二块屏幕的价值,更赌的是安卓阵营八年试错积累的用户教育足以培育市场。当三星折叠屏用户年均换机率降至19个月,当华为不得不为Mate X系列单独开设保险服务,苹果选择此时入局,究竟是收割成熟市场,还是踏入同一条河流?

或许答案藏在那个暴雨的深夜,在库比蒂诺的实验室里,当第37版原型机终于实现"展开即生产力,合拢即生活"的流畅切换时,工程师们在监控数据里发现了一个有趣现象:受试者平均每天折叠87次,远超常规手机的解锁频率。这个数字背后,是人类对设备形态永不停歇的渴望,也是苹果向折叠纪元递出的战书。