亳州名胜——大关帝庙

张耒(1054-1114年),字文潜,号柯山,亳州谯县(今安徽亳州市)人,后迁居山阳县(今淮安市淮安区),晚年居陈州(今河南周口淮阳区),自称宛丘先生。是北宋熙宁六年进士,为著名文学家,与秦观、黄庭坚、晁补之一起,被称为苏门四学士。其词香浓婉约,风格与柳永、秦观相近。诗学白居易、张籍,诗风平易舒坦,不尚雕琢,粗疏草率,是苏门辞世最晚而受唐音影响最深的人。其诗词代表作有《少年游》《风流子》等,著有《柯山集》《宛丘集》《柯山诗余》等。

张耒画像

一、官宦世家,师出名门

北宋皇佑六年(1054),张耒出生于亳州谯县(今安徽亳州)一个官宦世家。祖父曾任职于福建。父亲中进士后,游宦四方,官至三司检法官,后因年老乞请离京任吴江知县,有着良好的朋友圈和人际关系,与当时著名诗人吴正宪、王中甫等交往密切。母亲李文安出身于仕宦之家、书香门第。张耒的外祖父李宗易,字简夫,陈州宛丘人,是宋真宗天禧三年(1019)进士,先以著作佐郎为谯县知县,历官尚书屯田员外郎,知光化军事,仕至太常少卿,以诗文名世,深受名臣晏殊和范仲淹的赏识。晏殊任亳州知州时,李宗易是谯县县令,两人经常宴饮,诗词唱和。天圣七年(1029年)北宋名臣范仲淹以参政知事通判陈州,结识了比自己年轻近十岁的李宗易,两人成为灵犀相通莫逆之交的好友。《范仲淹文集》中答复李宗易的诗就有十多首。

淮安古迹——镇淮楼(宋)

张耒正是出生在这样的家庭,有来自于父系和母系家族两方面的文化熏陶和浸染。小时候随父亲迁居楚州(今淮安),在山阳学官读书,与李之仪成为同窗好友。李之仪,字端叔 ,滨州无棣人,熙宁三年(1070)进士,后来是北宋中后期"苏门"文人集团的重要成员。当时李之仪因祖父任职楚州而家居山阳,他比张耒大六岁,当张耒进入学官学习时,李之仪已经是诸生的身份了。山阳学官设立于唐代,是由官府设立的教育机构,多由儒学名人执教。少年张耒在山阳学官里度过了自己的童年时光,在这里受到了良好的启蒙教育。他自幼喜欢读书,对秦汉以来的文章、诗词、歌赋读了个通遍。

母慈子贵

张耒在少年时即表现出创作文辞的兴趣和灵感。十三岁时,就能写出漂亮的文章。十七岁时,他写下了脍炙人口的《函关赋》,被广为传颂。宋仁宗熙宁年间,李宗易退居故乡陈州,张耒特来陈州游学,得到外祖父的精心指导,学业取得了长足的进步。熙宁三年(1070年)二月,苏辙出任陈州教授。李宗易与其交游,并向苏辙推荐张耒,得到了苏辙的指导与厚爱。熙宁四年(1071年),苏轼在出任杭州通判前,来陈州与苏辙话别,张耒机缘巧合见到了文坛巨擘苏轼,颇受苏轼的青睐。在苏轼的指导下,张耒优游学进,成为苏轼的得意门生,并在苏轼引荐下,应举姑苏。

函谷关

二、进士入仕,邂逅风流

熙宁六年(1073年),时年二十岁的张耒参加了科举考试,由宋神宗亲策为进士,王安石负责提举,被授为临淮(今安徽泗县)主簿。学而优则仕,才学兼备的张耒与熙宁三年中进士的好友李之仪一起步入仕途,且都与一代文豪苏轼结下不解之缘。李之仪与苏轼亦师亦友,苏轼去定州赴任时,专门恳请朝廷任命时任枢密院编修的李之仪为定州签判。张耒在《送李端叔赴定州幕府序》中写道:“元佑八年,苏先生守定武,士愿从者半朝廷,然皆不敢有请于先生。而苏先生一日言于朝廷,请以端叔佐幕府”。后来,苏轼遭贬,李之仪被人参劾曾为苏轼幕僚,不可以任京官被停职。后又得罪权贵蔡京,被除名编管太平州(今安徽当涂),后遇赦复官,晚年卜居当涂。

苏轼画像

熙宁八年(1075年),苏轼在密州(今山东诸城)任上建超然台。22岁的张耒应苏轼之约写下《超然台赋》:登高台只岌峨兮,旷四顾而无穷。环群山于左右兮,瞰大海于其东。弃尘壤之喧卑兮,揖天半之清风。身飘飘而欲举兮,招飞鹄而翔鸿。莽秋原之茫茫兮,吊韩侯之武功。……在这篇《超然台赋》中,张耒以虚笔的写作手法描绘出超然台的地理形势,全文有着强烈的感情色彩,表达了张耒的精神追求。苏轼看到后,赞不绝口,盛赞此文“超逸绝尘”,有秀杰之气,这是他们诗文交往的开始。与此前后,张耒与秦观、晁补之也有诗文唱和,结为知交。北宋元丰三年(1080年),许州升为颍昌府,张耒改任为治所长社任县尉。颍昌太守久闻张耒才名,欲延请其为师,教授其子诗词文赋。

山东诸城——超然台

一日太守宴请张耒,并请许州头牌官妓刘淑奴佐酒作陪。宋时法度,官府酒宴,皆召歌妓承应。淑奴出身于官宦人家,因祖上得罪当朝权贵殊连九族,沦为歌伎。开宴之前,太守想当面见识张耒的文才,就指着院中一颗盛开的梅花,请其赋词一首。张耒眉头一皱,吟了一首《减字木兰花》:个人风味。只有江梅些子似。每到开时。满眼清愁只自知。霞裾仙珮。姑射神人风露态。蜂蝶休忙。不与春风一点香。引来太守的喝彩。侍立在桌旁看茶的淑奴默默地注视着这个眉清目秀的青年才俊,含笑不语。好一个才貌俱佳的文坛名士,她心中不禁泛起一阵涟漪。开宴后,在悠扬的乐曲声中,淑奴领着一群佳丽翩翩起舞。只见她:翩若惊鸿,婉如游龙,柔情媚态,楚楚动人。几杯酒下肚后,张耒心房颤动,兴致勃发。

蜂蝶休忙——不与春风一点香

他举起酒杯对太守道:“我想邀淑奴同饮,不知可否”?太守欣然答道:“佳客相邀,美人有幸。此子颇能,正可赐坐”。淑奴奉命盈盈趋前。张耒坐对佳人,睹其芳容,闻其妙香,如痴如醉。他倒了一大杯美酒对太守道:“我请淑奴饮此瓯,略表小生钦慕之意”。淑奴嫣然一笑,从容地接酒喝下。两人一来一往,觥筹交错。淑奴酒后,桃面柳眉,眼波流转,几分醉态更显得妩媚娇艳。张耒迎着她的目光望去,她不避不闪,掩面嗔笑,略有羞涩。就这样两人相识了。张耒愉快地接受太守的邀请。说是来教导公子文章,其实更是想多看佳人。从此,每逢太守酒宴,必邀张耒相陪。淑奴依旧侍立佐酒。不知不觉,情愫顿生。每逢相见,暗中秋波,脉脉含情。他们深知宋律“官妓可以侍酒、唱曲、歌舞助兴,但不能私荐枕席,违者重罚”。

抑制欲火——抹杀个性

虽然干柴烈火,但慑于宋律,只好抑制欲火,抹杀个性,不敢越雷池半步。一天,借着杯中美酒,倚着三分薄醉,淑奴偷传爱意,轻声说道“愿随君去”。她请张耒向太守陈情,准她落籍从良,与他长相厮守。官妓落籍由地方主张,只须太守允许,易如反掌。张耒身为县尉,又是太守府上红人,该是能成全此事的。只可惜,多情却被无情恼。面对佳人的坦诚,软弱的张耒退却了。他担心太守问及“所谓何求?有何关系”?他难以回答。答深了,怕有私相授受之情;答浅了,怕不足以说动太守。况且他已有妻儿,其俸禄微薄尚不足以养家。权衡之后,他只好忍痛割爱,一走了之。临走前,他留下一阕词《少年游》“含羞倚醉不成歌,纤手掩香罗。偎花映烛,偷传深意,酒思入横波。看朱成碧心迷乱,翻脉脉、敛双蛾。相见时稀隔别多,又春尽、奈愁何”?

又春尽——奈愁何?

三、祸福相依,入职京师

好景不常在,好花不常开。两人不得不分手,分得远远的,中断了所有联系。是命运有意的捉弄,还是生活本身的无奈?是自己不懂得珍惜,还是世俗的横加约束?张耒离开许州后,厄运频频而至,继他的父母谢世后不久,他的妻子又去世了。悲痛欲绝的他将自己的经历、际遇和情感融进了这首《悼逝》诗中:结发为夫妇,少年共饥寒。我迂趋世拙,十载困微官。男儿不终穷,会展凌风翰。相期脱崎岖,一笑纾艰难。秋风摧芳蕙,既去不可还。滴我眼中血,悲哉摧肺肝。儿稚立我前,求母夜不眠。我虽欲告之,哽咽不能言。积金虽至斗,纡朱走华轩。失我同心人,抚事皆悲酸。积日而成时,积时更成年。山海会崩竭,音容永茫然。

河南名胜——开封龙亭

元丰八年(1085),神宗驾崩,年幼的哲宗登位,支持旧党的高太后垂帘听政,起用反变法派司马光为相,苏轼、苏辙相继奉调入京。苏轼调回京城开封任中书舍人、翰林学士等职。元佑元年(1086年),范纯仁荐举张耒参加太学学士院考试。这次被荐参加考试的还有黄庭坚、晁补之等人,由翰林学士苏轼命题,考试结果三人同被拔擢,张耒被任为秘书省正字,其后历任著作佐郎、秘书丞、史馆检讨,直到起居舍人。张耒的仕途之路与苏轼的命运紧密相连,与其同心同德,荣辱与共。他一生以自己是苏轼的学生为荣,以闻道苏轼而自负,终生恪守不移,不忘初心。

张路(明)——《苏轼回翰林图》

元佑二年(1087年)春,苏轼主持礼部贡举,张耒被聘为读卷官,入试院检点审阅举子试卷。元祐三年(1088年),秦观也被召到京师,任太学博士,校正秘书。一有闲暇,张耒便与秦观、黄庭坚、晁补之等举酒欢宴,同游京都名胜,诗文酬唱,作画题跋,互相砥砺,共同聆听苏轼的教诲,“苏门”兴盛一时无二。这是张耒一生最为难以忘怀的美好时光,也是北宋百年文坛的一大盛事。他们诗文一出,士人争相传诵之,京师为之纸贵。恩师苏轼曾经将张耒与秦观、晁补之进行比较,“少游得吾工,文潜得吾易,世谓工可致,易不可致,故以君为难”;“无咎雄健峻拔,笔力欲挽千均;文潜容衍精深,独若不得已于书者,二公各以所长名家”。

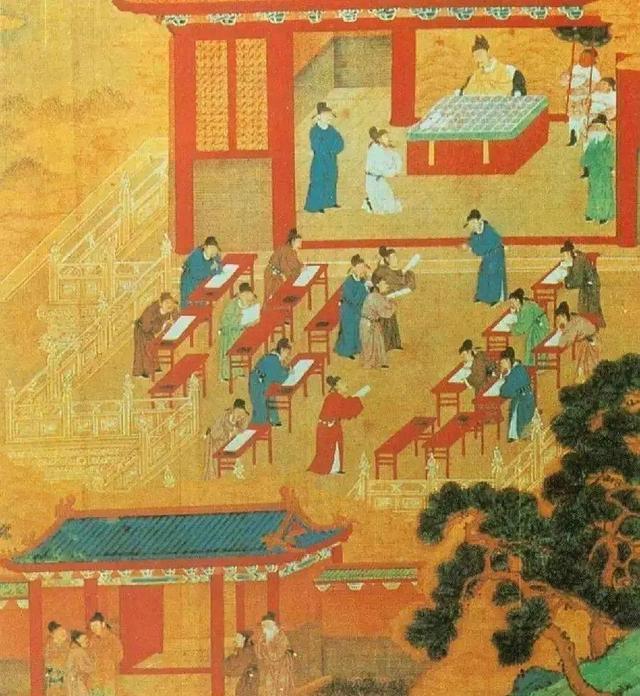

宋代贡举图

在馆阁工作的八年时光里,张耒有缘饱览皇家藏书,过着“图书堆枕旁,编简自相依”的生活,其文翰学术也日益精进。在京师为官时,张耒与宋代著名女诗人李清照的父亲李格非情同手足,两人经常嘘寒问暖,相互关心。即便在分别后也保持着书信往来,诗词唱和。李格非,字文叔,济南人,熙宁九年进士,以文章受知于苏轼。他博学多才,涉猎众多学术门类,其文学成就尤为时人瞩目,与廖正一、李禧、董荣合称为苏门“后四学士”。他与二苏及苏门四学士多有往来,结下了深厚的师友情,尤其与张耒的友谊更加为人称道。李格非去世后,张耒为其作了墓志铭,赞其“笔势与淇水相颉颃”。

古黄河支流——淇水悠悠

四、宦海沉浮,晚年凄惨

高太后去世后,宋哲宗亲政,新党得势,疯狂打压元佑旧臣。随着苏轼等人的被贬,苏门弟子也受到株连。张耒一连三贬。绍圣元年(1094年),张耒在以直龙图阁知润州(今镇江)任上,徙宣州(今宣城)。绍圣四年(1097年),贬黄州(今湖北黄冈)酒税监督,再贬复州(宋地名,今湖北天门)监竟陵郡酒税。元符二年(1099年),张耒被起为黄州通判。元符三年(1100年)正月,年仅25岁的宋哲宗病死,宋徽宗即位,张耒一度内召为太常少卿,后又被启用为兖州、颍州(今阜阳)知州。当宋徽宗大赦天下,苏轼自海南迁内地时,张耒赋诗相庆;"今晨风日何佳哉?南极老人度岭来。此翁身如白玉树,已过千百大火聚"。

宋徽宗像

不久,却传来噩耗,苏轼于途中卒于常州。张耒出己俸于颍州荐福禅寺修供,举哀行服,痛悼恩师。不想竟触怒了上方,于崇宁元年(1102年)被列入元佑党籍,贬为房州(今湖北房县)别驾,安置于黄州,他在黄州先后住了七八年,作为逐臣,他不得住官舍和佛寺,只能在柯山旁租屋而居。在柯山脚下,张耒与苏轼弟子潘大临结为紧邻,两人彼此安慰,相濡以沫,共守大节。潘大临,黄州人,是苏东坡谪贬黄州时的学生,工诗,多佳句,然甚贫。临川谢无逸曾致书问:"近新作诗否?"潘答书曰:"秋来景物,件件是佳句,恨为俗氛所蔽翳。昨日清卧,闻搅林风雨声,遂题壁曰:满城风雨近重阳……忽催租人至,遂败意。只此一句奉寄"。这就是文学史上著名的"一句诗"的来历。

黄州名胜——遗爱亭

据载,当时的郡守瞿汝文怜张耒家贫,欲为其购买一份公田,以种植豆粟蔬菜等,贴补家用,而张耒却敬谢不取。柯山给张耒留下了深刻的印象,使他难以忘怀,从此,他自号为“柯山”。清苦的生活没有磨灭他的意志,柯山脚下的风景反倒给诗人不少安慰。虽然张耒的动手能力比不上苏轼,但他是钓鱼高手,靠吃鱼勉强维持生活。期间,他曾经写下一首《齐安春谣五绝》:江上鱼肥春水生,江南秀色碧云鬟。蒌蒿芽长芦笋大,问君底事爱南烹。诗人只能以打趣的方式聊以自慰。“仕宦一时荣,文章千古好”。此时的诗人甘于寂寞,他用一颗平常心对待生活,以诗寄情,诗歌创作成了诗人最好的精神慰藉。

江南秀色碧云鬟

由于长期赋闲,晚年的张耒贫病交加,衣食不继,三个月不知肉的滋味了。他在《岁暮即事寄子由先生》云,“肉似闻韵客,斋如持律徒。女寒愁粉黛,男窘补衣裾。已病药三暴,辞贫饭一盂。长瓶卧墙角,短褐倒天吴。宵寐衾铺铁,晨饮火数珠”。尽管政治环境是如此恶劣,生活条件是如此困穷,但诗人并没有向腐朽的蔡京集团屈服。以闻道苏轼自负,终生恪守不移,即使遭受打击也不后悔,且引为人生最大的志趣。他曾做了一首《二十三日晨欲饮求酒无所得戏作》:张君所饮一壶酒,百计经营卒无有。夜来客至瓶已空,盛起欲饮还戒口。努力忍穷甘寂淡,人间万事如反手。百壶一醉有底难,造物戏谑君须受。

黄州名胜——快哉亭

崇宁四年(1105年),秦观的儿子自藤州(今广西藤县)奉父柩归葬扬州,路过黄州时张耒临江祭奠,他为好友的"窜身瘴海,卒仆荒陋"而痛哭失声。泪水未干,苏辙和黄庭坚又相继去世了。崇宁五年(1106年),宋徽宗诏除一切党禁,张耒解除管制,得以自由居住。同年冬,他自黄州经颍州,回到故乡淮安,大约住了一年多时间。大观年间,移居陈州,监南岳庙,主管崇福宫。在秦观、苏轼、苏辙、黄庭坚和晁补之陆续谢世之后,很多有志学子都拜投在他的门下,聆听他的教诲。他将毕生所学毫无保留地教给了他的学生,他的文章、诗词影响了很多人。政和四年(1114年),张耒去世,享年六十一岁,葬于故土淮安"治北七里"。

淮安古迹(唐)——龙兴寺文通塔